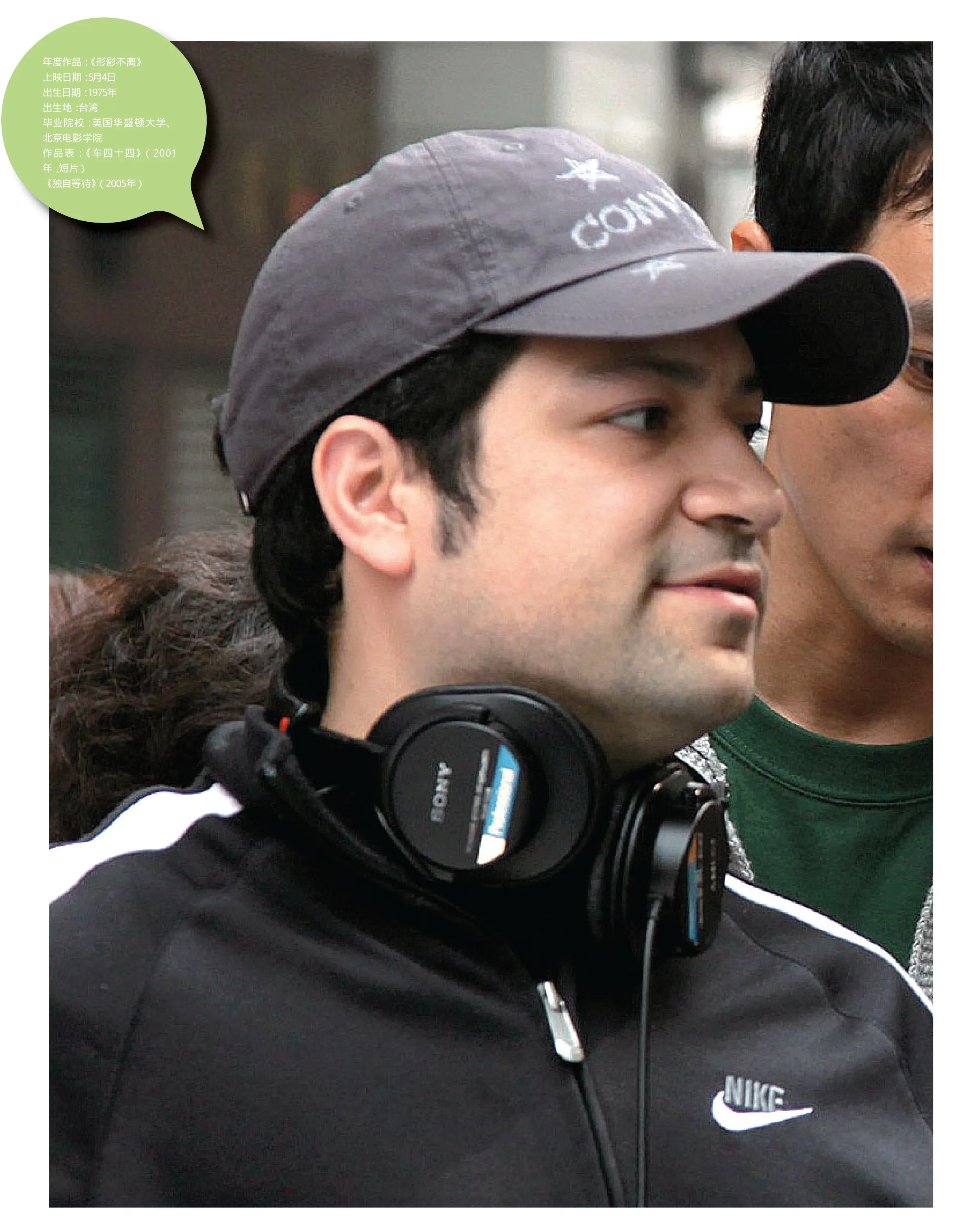

70后国际导演近卫军

2012-04-20

上世纪的六七十年代,美国掀起了“新好莱坞电影运动”,有一批被称为“电影小子”的电影人,他们砸碎了大制片厂时代陈旧的电影观念,重新确立了美国电影的银幕秩序。他们的名字是马丁·斯科塞斯、弗朗西斯·福特·科波拉、乔治·卢卡斯和史蒂文·斯皮尔伯格……曾经的“电影小子”们已经成为电影界的巨擘,他们伸出一个巴掌,就是一部世界电影史的断章。

虽然“电影小子”的称呼已经不再为人所提起,但是它的精神却一直没有断裂。电影场上的竞赛,不似竞技体育,它更残酷,因为没有重量级别的划分,大师、大导都是他们的对手;然而,它很人性,艺术的想象没有规则,思想的表达没有界限。在世界各大影展上,“777000后”的国际电影人屡见不鲜,比如作为今年北京国际电影节开幕影片的《一次别离》,就来自一个伊朗的年轻人之手,它斩获多项国际大奖,成为近年来最震撼人心的作品。这昭示着电影——这种年轻的艺术,它的无限包容性和开放性。

Tom Hooper汤姆·霍伯

在第83届奥斯卡最佳影片和最佳导演的争夺上,汤姆·霍伯的《国王的演讲》pk大卫·芬奇的《社交网络》,最后前者获胜。

仅拍过两部电影就获得奥斯卡青睐,小金人无疑是偏袒汤姆·霍伯的。所以有好事者将之归功于出品公司韦恩斯坦的公关。有人问《纽约客》资深影评人大卫·邓比:“没有冒犯的意思,难道你们不觉得其他导演比汤姆·霍伯更值得获得‘最佳导演’的荣誉吗?”邓比回复:“是的,我也同意。在《国王的演讲》中,最好的一场戏是杰弗里·拉什指导科林·费斯在地板上翻滚放松。这个场景非常自然、合乎情理。我想汤姆·霍伯显然很擅长指导演员。”

出生年:1972年

代表国家:英国

参赛作品:《国王的演讲》(The King's Speech,2010)

成绩单:第83届奥斯卡最佳影

片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳男主角

影评人罗杰·艾伯特写道:“英国的君主制还不至于完全一无是处,至少它还激发了几部电影的主题。这部电影极大地仰仗了科林·费斯、杰弗里·拉什、海伦娜·邦汉·卡特的表演,导演霍伯处理布景和视觉效果上的决定是有趣的。”

低估汤姆·霍伯的表现未免有失偏颇,毕竟对于历史剧的拍摄与掌握,霍伯驾轻就熟,迷你剧《约翰·亚当斯》获得的破纪录13座艾美奖便是最好证明。他或许并没有走大多数导演的寻常路,但这个大冒险家,无疑在独辟蹊径中找到了属于他自己的成功密码。履历表上,汤姆·霍伯至少有执导英国宫廷剧的丰富经历。他擅长讲述伟大历史人物的故事,同时捕捉他们作为普通人有的缺陷。13岁,汤姆·霍伯拍了第一部小片子,演员是亲兄弟,戏服是“二战”中死去的祖父的短夹克。18岁时,霍伯拍的另一部小短片在国家电视台播出,故事主角是位靠画画谋生的艺术家。接着是BBC剧集《丹尼尔的半生缘》,因为汤姆·霍伯对细节近乎苛求的严厉,《卫报》称赞他“为传统古典戏剧注入了智慧”。

韦恩斯坦公司签下《国王的演讲》的美国发行合同时,科林·费斯甚至还没完全答应出演男主角。所有商业的判断来自老板哈维对剧本以及导演汤姆·霍伯能力的信任。科林·费斯曾听说过汤姆·霍伯超乎想象的韧性,以至于他一直没做好准备要和他一起工作。“汤姆没有把时间浪费在无聊的保证上。他长时间沉默,眼里写满渴望,他只是想把电影拍好。”编剧大卫·塞德勒说:“一头略带微红的金发加上英伦绅士的书卷气质,汤姆·霍伯不是现场惊声尖叫的暴躁狂。相反,他只用不容置疑的口气简单发问:‘这是真的吗?这是现实的吗?’”

领取奥斯卡“最佳导演”的奖项时,霍伯感谢了长长的名单后,说:“最重要的,感谢我的父母,我的妈妈在2007年被澳洲人邀请,参加一出《国王的演讲》的试镜,她差一点没去,幸亏她去了,回来后她告诉我,‘汤姆,我帮你找好你的下部电影了。’所以我的意见就是,听你妈妈的话吧!”

Asghar Farhadi阿斯哈·法哈蒂

出生年:1972年

代表国家:伊朗

参赛作品:《一次别离》(A

Separation,2011)

成绩单:第84届 奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳外语片

第69届 金球奖(Golden Globe)最佳外语片

靠仅30万美金的投资,《一次别离》如今已成为电影史上以小博大的典范。据说《一次别离》拍摄的时候捉襟见肘,法哈蒂甚至不得不让自己女儿出马,以此省下一份人工。

作为伊朗导演,法哈蒂面临的是比世界上其他国家导演更为严苛的职业环境。谈及伊朗影片,便是极端写实,注重生活细节,亲近自然,自觉地回避曲折的情节。长期专制的宗教政治氛围让波斯艺术家天生懂得如何靠躲闪来表达观念,用无言以答来诉说千言万语。究竟是压制刺激了表达欲,还是监控使躲闪变得更敏捷?早有伊朗电影记者向西方媒体悄悄说过:“多亏了国内严苛的审查制度,伊朗当代电影才能发展得如此迅猛。”他口中的审查意味着拍一部电影要经历重重管卡——提交剧本,审查,再交卡司名单,审查,最后递样片,审查……由于不公开具体标准,任何细节处理得不妥当都可能导致前功尽弃,整个过程可谓步步惊心。

法哈蒂的三部主要作品就是在这种幸与不幸中催生出来的。《烟火星期三》和《关于伊丽》先后享誉北美及欧洲。拍摄《一次别离》期间,法哈蒂由于公开声援被捕导演加法尔·帕纳伊而被勒令停机。后因与审查机关“沟通态度较好”又被解禁。

柏林电影节期间,当评委主席伊莎贝拉·罗塞里尼把金熊奖颁给法哈蒂时,影评人不禁惊叹历史的巧合,意大利新现实主义在伊朗真正地薪火相传了。当法哈蒂想讨论“一个社会的分崩离析”这样磅礴而敏感的话题时,他选择的切入口却是如此的具体细微:他把镜头对准了看上去最日常而平凡的生活。一对中产夫妇,生活富足,负担得起两辆车、一个保姆和家庭教师甚至可能的移民。但他们的婚姻正处于临界点上。故事从这对即将离婚的中产夫妇写起,将其与另一对来他们家帮工的贫穷夫妇相对应。影片展现的是一次信仰与现代性的隔离,一次中产与平民的隔离,一次法律与道德的隔离。《正片》杂志著名评论家严纳·多宾认为,《一次别离》不仅延续了新现实主义关注当下普通人的生活,更把戏剧、纪录片和悬念叙事这三种格格不入的元素糅合在一起。在演员们极端生活化的对话中,我们不难发现潜藏深处的冲突和揭秘式的情节推进。

Jung-bum Park朴正范

出生年:1976年

代表国家:韩国

参赛作品:《茂山日记》(The

Journals of Musan,2010)

成绩单:第15届釜山电影节“新浪潮“大奖

第40届鹿特丹电影节“金老虎奖”

提到韩国的电影,最不罕见的就是“南北题材”,似乎这个国家可以用来说的历史只有这么一段。作为研究生毕业作品,《茂山日记》由朴正范自编自导自演,根据其大学时代的已故同窗的真实经历改编拍摄而成,讲述的是一个“脱北者”为了生存的希望来到韩国,但是在现实的高墙面前还是遭受打击陷入绝望的悲惨生活。2008年有部较多人知道的《北逃》,代表韩国送报了奥斯卡最佳外语片,讲的就是逃北后的骨肉分离。

虽然只是一部新人处女作,但朴正范在其中的成熟导演功力,已是受到不少海外媒体的认可。《好莱坞报导者》评价道:“这部作品没有丝毫多余的镜头,粗糙的DV画面和刺眼的灯光效果极为真实地记录下了一位逃北者的艰苦生活。完全可以期待朴正范成为继朴赞郁、李沧东、奉俊昊之后又一位在国际影坛赢得一席之地的韩国作者导演。”

特别值得一提的是,导演朴正范本人还曾是李沧东的副导演,在作品的雕琢上可谓深得大师精髓。《茂山日记》的拍摄过程也是完成于《诗》拍摄的两次间歇档期。朴正范也提到自己很是喜欢李沧东导演的作品,李沧东导演在作品后期也给了些许建议。可李沧东在点评《茂山日记》时却有一点“不近人情”,“《茂山日记》里表演最好的演员只有一位,就是那条小狗。” 这种师徒情谊正如侯孝贤和钮承泽。在《艋舺》上映的时候,侯孝贤抓着饰演灰狼哥的导演钮承泽,痛批他的表演在全片中最烂。其实换侯孝贤年轻时候,他的戏瘾也重的很。

比起其他韩国电影人拍摄的逃北者题材作品,如《北逃》,《茂山日记》或许并不会让多数观众感到观影的“愉悦”。因为《茂山日记》并没有像其他逃北者题材一样,对于朝鲜这个社会主义国家进行极端的丑化,或许还有一些反资本主义的味道。但是《综艺》杂志的评论文章提到,“如果只是把《茂山日记》看成一部完全的反资本主义作品,那将是会对这部作品严重的简单误读。”也许朴正范导演关注的更多是在整个社会之下的个人而已。

继青年导演梁益俊自编自导自演《绿头苍蝇》之后,朴正范处女作的一鸣惊人不禁令人感叹韩国影坛编、导、演全能型人才的辈出,这些才华四溢的新人导演正是韩国电影的希望,他们都将成为未来韩国电影发展的中坚力量。

Apichatpong Weerasethakul阿比察邦·韦拉斯花古

2010年的戛纳电影节上,当这个瘦小的中年男子——阿比察邦·韦拉斯花古——站在领奖台上,从评委会主席蒂姆·波顿手中接过戛纳电影节的金棕榈大奖时,台上台下无不错愕。因为这是一部沉闷乏味的影片。人们用“物从其类”的原理作为解释,因为蒂姆·波顿就是个偏爱奇幻诡异的导演。《布米叔叔》很容易叫人想起拉美的“魔幻现实主义”小说,生死的界限已被叙事打破,古代传奇联缀当代写实,鬼魂走出灵异世界,与人类共处一室,娓娓叙谈。

几乎在同一时间,几大西方媒体纷纷表态,认为戛纳是“又一次,政治对艺术的胜利”(《英国卫报》)。而无论是《纽约时报》、《综艺》还是《好莱坞报道》,谈到该片时,都反复提到泰国土地上日趋激烈的暴行,以及红杉、黄衫两派无休止的战斗。一时间,仿佛谈的压根儿不是一部电影,而是那些前仆后继的丧生在曼谷街头的“暴民”。

无论如何,这部褒贬不一的泰国影片打破了近年东西欧争抢、北美围剿的“金棕榈格局”。从此,导演阿比察邦·韦拉斯花古的名字与黑泽明、阿巴斯·基亚罗斯塔米和陈凯歌等亚洲电影大师可以等量齐观了。阿彼察邦在自己铸造影像的世界里尽情地玩弄着电影语言,故事可以没有重心,演员几乎没有表演,叙述结构也是多重多样,没有悬念才是最大的悬念,没有结局也可以是结局。他的出色之处,就是能把看似无意义的日常生活,与复杂多变的、戏剧化的人生,放在同一个筛子里筛动,最后呈现在观众面前,我们所看见的是经过过滤的、清澈的、简单而依然看似无意义的日常生活。

出生年:1970年

代表国家:泰国

参赛作品:《能召回前世的布米叔叔》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,2010)

成绩单:第63届戛纳电影节金棕榈大奖

阿比察邦早年求学于芝加哥艺术学院,毕业后定居曼谷从事艺术创作。从出道以来,他便得到了欧洲人的厚爱,而他的成名之路也几乎是由几大电影节一手捧起来的。他的第二部电影《祝福》获得了当年戛纳的特别关注单元奖,2004年的《热带疾病》问鼎评审团大奖,《综合症与一百年》入围2006年威尼斯竞赛单元。

然而,在《布米叔叔》之前,阿比察邦的作品屡遭泰国文化部责难,官方理由是“其作品中拍摄僧侣的方式太不庄严……对观众,尤其青少年有不良的教化作用”。泰国著名影评家龚·里特迪一针见血地将阿比察邦比作“官方眼中的‘恶之花’”——妖娆而致命,华丽却不为大众所接受。《综合症与一百年》公映期间,曾有文化部专员向媒体宣称,“没有人愿意去看阿彼察邦的影片。”不少评论家们也开始附和,称阿比察邦是“拿欧洲的钱,为欧洲拍片的导演”。

近年来,随着阿比察邦国际影响力的扩大,泰国官方似乎也在暗自庆幸于导演为国家带来的声望,开始改用“明贬暗褒”的策略:对外界,坚持批评其拍摄方式“有辱圣贤”,以显示自己管理的权势和威严;对内部,略微放松管制力度。在《布米叔叔》筹备阶段,泰国文化部暗中投入了一笔数目不高的资金;在得知获奖后,文化部部长在一家五星级宾馆为摄制组举办了一个规模有限的庆功宴。

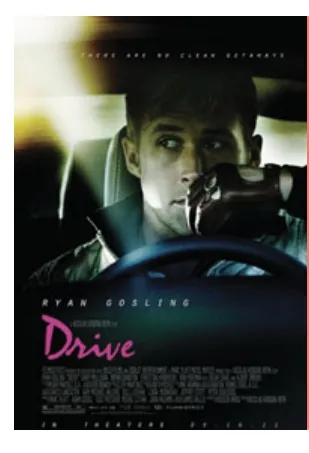

Nicolas Winding Refn尼古拉斯·温丁·雷弗恩

对欧洲影迷来说,雷弗恩并非一位新导演,2008年的《布朗森》已让观众与批评家注意到,他的暴力美学有库布里克的影子。2011年上映的《亡命驾驶》是雷弗恩第一次尝试“好莱坞制造”。

最初,雷弗恩赴美所谈的是一部名为“光明之死”的谍战剧本,故事讲述一名CIA特工穷其一生追查一桩“事故”的责任人,结果自己逐渐陷入精神错乱的边缘,时不时会遗忘追踪对象,经过跟自身的搏斗,最终与敌手同归于尽。由于罗伯特·德尼罗态度犹豫,哈里森·福特坚持要主人公活到片尾,这一计划终于搁浅。随后,瑞恩·高斯林探望正在病中的雷弗恩,两人驾车散心,途中车上收音机正播放着上世纪80年代流行乐团“快速马车合唱团”(REO Speedwagon)的名曲“I Can’t Fight This

出生年:1970年

代表国家:丹麦

参赛作品:《亡命驾驶》

(Drive,2011)

成绩单:第64届戛纳电影节最佳导演Feeling Any Longer”。顿时,雷弗恩像被电击一样,他调高音量,随后开始哭泣……对此,这位丹麦导演自己的解释是“我们发烧时,总是很感性很容易动情”。经过这段病客他乡的插曲,雷弗恩找到了电影的节奏灵感,“《亡命驾驶》中的司机必定是一个孤独的青年人,半夜开着车,听着流行乐,这是他唯一排解压力的方式”。

《亡命驾驶》或许可以被称作2011年最酷、最有范儿的电影。冷酷、忧郁、暴力,却带着一丝怀旧的温情,主人公、无名车手就好像雷蒙德·钱德勒小说中的主人公穿越到现代的洛杉矶。他没有来路、没有朋友,沉默寡言,与车为伍。白天,他只是个修车仔、汽车特技演员;到了夜晚,他经常接受黑社会的酬金,驾车接应犯罪团伙,躲过警车的围追,凭借娴熟的车技逃离现场。雷弗恩将他年轻时所热爱过的东西一股脑塞进本片:黑色电影式的故事与霓虹闪烁的街道;70年代流行的公路磨房电影;迷幻的电子乐与MTV式的拍法。《亡命驾驶》让我们想起让·皮埃尔·梅尔维尔的《独行杀手》或者迈克尔·曼更加阳刚的《盗火线》。

雷弗恩如那些法国新浪潮大师一般,从美国B级片、侦探小说中汲取灵感,之后用自己娴熟的技巧将它们揉合、翻新,从而焕发出独一无二的自我气质。对此,弗雷恩的解释是“一个人的外在是一回事,基因是另一回事。《亡命驾驶》里的动作场面、色彩、氛围都是上世纪80年代洛杉矶B级片的路子,但本质上是个童话。我常给女儿念《格林童话》,发现童话模式是种非常有趣的电影叙事结构,故事里有几个原型,把人物分善恶对号入座,再放入有限的环境里。《亡命驾驶》也是同样结构”。

对于与好莱坞的合作,雷弗恩有自己的感受,“好莱坞像个巨大的糖果店,你能一直吃到恶心想吐”。当然,弗雷恩不能不承认,美国的电影团队是全世界最棒的。电影中有一场戏,雷弗恩最初制定拍摄计划是先在矿区的沙漠取景,以海边作为结束,中间的路途非常遥远。等到了海边看景时,他想,摄制组的同事会恨不得把他扔进海里淹死,没想到,全体人员都非常相信他,这让他从心里敬重这支美国团队。

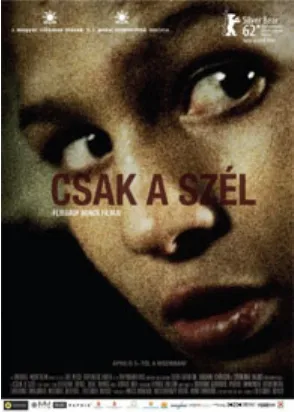

Benedek Fliegauf本尼德克·菲利格夫

出生年:1974年

代表国家:匈牙利

参赛作品:《风萧瑟》(Just The Wind,

2012)

成绩单:第62届柏林国际电影节(银熊奖) 评审团大奖

匈牙利,虽然只是个小国家,但却是个不折不扣的电影重镇。这里曾经出现过米洛斯·杨索和阿帕德·斯普提斯这样著名的大师级导演。而说起《风萧瑟》的导演本尼德克·菲利格夫,又和这两个大人物脱离不了关系。1974年出生在匈牙利布达佩斯的本尼德克·菲利格夫曾经在学校里学习了三年的舞台设计。可是他却没有进入剧场工作,而是来到了电影圈,做起了米洛斯·杨索和阿帕德·斯普提斯的副手。时间一长,他便开始自己执导电影。

2004年,菲利格夫带着自己的影片《商人》第一次亮相柏林。2007年,他的那部用十部精心摄制的小短片组成的影片《银河影像》征服了洛迦诺电影节的评委,获得了金豹奖。而《风萧瑟》是本尼德克·菲利格夫的第三部长片,首次参加柏林电影节主竞赛单元,便取得不俗战绩,实属难得。

《风萧瑟》的获奖被外界戏谑是“为了迎合评委会主席迈克·李的口味”。因为当年柏林电影节刮起一片家庭伦理风,甚至让人误以为进入了“八点档”,但《风萧瑟》的出现还是因其直面政治冲突让瞌睡的观众振奋了一下。该片根据真实事件改编——在匈牙利境内,2008到2009年针对境内罗马尼亚人发生了16起枪击灭门惨案。本片就展示了一个受害者家庭在惨案后支离破碎的真实生活。影片通过成功营造的大屠杀般的恐怖氛围,完成了对恐怖分子的控诉。在风格处理上,本尼德克采取了“放大生活”的手法,影片的故事发生在24小时内,类似加斯·范·桑特的《大象》,在90分钟里就是琐碎的生活图景,之后情节却急转直下。

对于这么一部“文艺片”,西方媒体都保持了一种审慎的评价态度。《好莱坞报道者》撰文评论称:“这是一部讲述吉普赛一家人为了躲避和离开死亡威胁的坚硬、犀利、令人难以接受同时又颇有些迷人质感的影片。”而《每日银幕》则称:“长期默默注视着人们生活的摄影机提供了一种见证式的角度,所以我们在这部电影中看到了一家人的心理的变化和吉普赛人的生活。本尼德克·菲利格夫的摄影机运动非常优美,演员的表演也极有符号的意味。”

Sang-il Lee李相日

李相日是在日本的第三代朝鲜人,毕业于今村昌平创建的日本映画学校。与他的前辈崔洋一不同的是,李相日却并没有把关注放在边缘化的韩国人身上,而更像是一名纯正的日本导演,年轻的他更喜欢关注青年题材,每个独立导演都爱的题材也被李相日反复讲述,无论是处女作《跳了线》还是那部怀旧的《69》,甚至包括《扶桑花女孩》,李相日的另一个特点就是怀旧。

李相日拍片不多,却往往一出手就不同凡响,《扶桑花女孩》——这部2006年拍成的影片,囊获了日本几乎所有电影奖项的“最佳影片奖”,如《电影旬报》奖、蓝丝带、报知电影奖、每日电影大奖、日刊体育电影大奖等等。再加上它曾被推举为奥斯卡最佳影片的报名片,着实引发了一阵“草裙舞热潮”。而《恶人》是李相日继《扶桑花女孩》之后时隔四年才推出的作品,再次受到追捧。日本媒体对影片所反应的“东京打工族”和“网络交友”等社会问题的津津乐道也使得影片获得持续的关注。

出生年:1974年

代表国家:日本

参赛作品:《恶人》

成绩单:第34届蒙特利尔国际电影节最佳女演员

2010年电影旬报十佳影片第1名、日本单元最佳导演、最佳剧本和最佳男配角奖;第34届日本电影学院金像奖最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角

《恶人》是芥川奖作家吉田修一的小说,对于《恶人》的电影改编权,争夺相当激烈,共有二十多家公司加入战团。早在小说尚在连载之时,日本电影市场巨头——东宝的电影制作人仁平知世就相中了这一作品,并交由李相日导演。但是因为题材过于黑暗,一直未能通过,最终在妻夫木聪(该片主演)的积极努力下,东宝公司顶住压力,使得李相日能继续拍摄。

日本电影喜欢造极端,同时以“变态”反映“常态”。日本学者曾将日本的社会文化形容为“下流社会”、“M型社会”等,加上社会压力的增大,传统日本电影如山田洋次所描述的好人乌托邦已经被淡化,人性里比较隐晦而灰暗的一面被逐渐地放大,如《恶人》,片名直指“恶人”,而影片本身不仅是探讨杀人凶手的“凶恶”行为,还把该起凶杀事件的前因后果、相关人物的生存状态、社会与媒体的反响等铺展开来。而与《恶人》分享2010年日本影坛殊荣的是《告白》,在它的案情背后,也是青少年孤独、父母溺爱或关心不足等缘故;君塚良一导演的《无人守护》则将关注的视角触向于未成年人犯罪及其受影响的家庭、社会传媒等。“恶人当道”成为近年日本电影的流行趋势,但也把思考留给了观众。

出生年:1970年

代表国别:英国/美国

参赛作品:《盗梦空间》

(Inception,2010)

成绩单:第83届奥斯卡最佳摄影奖、最佳音效剪辑、最佳音响效果

Christopher Nolan克里斯托弗·诺兰

“我是克里斯托弗·诺兰,一个典型的英国人,像我的前辈希区柯克那样,不仅是一个导演,也是一个拥有奇想能力的人。”这是诺兰对自己的评价。

诺兰在英语电影界,恰似阿萨亚斯在法国电影圈——出身好,机会好。英国血统,生在伦敦,玩着父亲的8毫米摄影机度过童年,少时在毗邻布鲁姆斯伯里的伦敦大学修英国文学,分明是行事风雅的遗少。他的出身,他的教育背景,他的老派作风,他的得体穿着,他文雅的谈吐和他更文雅的相貌,所有这些,让诺兰成了好莱坞的“小王子”。2000年《记忆碎片》是一块敲门砖;2002年投资5000万美金的《失眠症》是诺兰正式被华纳公司认可;2005年的《蝙蝠侠前传》和2008年的《黑暗骑士》成就了他履历表上的华彩。2010年的《盗梦空间》在北美上映时,不出意外地卷走6040万美元首周末票房,高踞票房榜首。

当然,这样的“宠信”并不是他踏入好莱坞工厂就享受到的。初来乍到时,《记忆碎片》虽则在业内一鸣惊人,却在坊间反响惨淡,一度无人发行。诺兰的弟弟,也就是《记忆碎片》的小说原作者,忆苦思甜,说当年的经历是“好比全速骑着自行车却最终冲进了沙堆”。诺兰固然有书生的天真意气,不过他懂得游戏规则,也懂得遵守游戏规则然后成为优等生。他的偶像是雷德利·斯科特和迈克尔·曼,电影之于他,不是去破坏或者改变什么,而是巩固既有的堡垒。

关于《盗梦空间》,无数看片攻略、电影解析出现在网上,逻辑学、数学,甚至是几何学,十八般武艺轮番上阵,于是,又开始有分析者用“病毒营销,病毒效应”来形容这部电影的热度,险恶的措辞激起了更多的好奇,《盗梦空间》毫无争议地成为2010年度最受关注的电影之一。

“我尽了最大努力在结构、剧情和影像之间找到平衡。当我开始做电影的时候,就会开始追求一种结构上的愉悦,在我看来,归根结底,电影是两条线性(linear)元素构成的一种结构,实际上就是时间和信息的关系。无论小说,还是戏剧,都存在这种关系,叙事艺术的迷人之处就在于,在整体逻辑可被认知的前提下,打破这个关系的常规而带来美感、幻觉、惊险或者刺激。不同的艺术门类,提供给这两条线索的错位空间不同,而我想要去探索电影内部这层空间中的趣味。”诺兰如此说。

《盗梦空间》整部电影的故事建立在幻想和虚构的前提下,大部分情节发生在梦中,毫无现实依据可言,所以电影成了一个由导演设计规则,与观众一起展开的游戏,梦境分层,植入想法需要达到最深的一层,而进入每一层都要经历通关游戏般的刺激交战。观众掌握了游戏规则,就要自觉完成故事的连缀和前进,这恰无异于主动参战,两个半小时的片长如此快速滑过,直到影院里的灯光亮起,才是一梦初醒之时。