物联网的技术路线及属性形成

2012-04-17钱焕延

王 群,钱焕延

(1.南京理工大学计算机科学与技术学院 南京 210094;2.江苏警官学院公安科技系 南京 210012)

物联网的技术路线及属性形成

王 群1,2,钱焕延1

(1.南京理工大学计算机科学与技术学院 南京 210094;2.江苏警官学院公安科技系 南京 210012)

区别于传统强调人与人连接的互联网,物联网是互联网的技术扩展和应用延伸。本文阐述了物联网融合传感器网络、EPC系统和泛在网络的泛在多元信息获取方式,利用电信网、互联网以及广电网等通信网络和各类接入网络实现泛在数据传送,为社会不同行业的应用需求提供泛在服务能力。指出物联网的技术路线是在现有互联网的基础上,通过借鉴和吸收相关学科的研究和应用成果,形成的一个物理空间与虚拟空间、人与物交叉融合的信息服务基础平台;物联网的根本属性是泛在化,即泛在网络,具体体现在泛在互联、泛在技术支持和泛在应用整合等方面。

物联网;传感器网络;EPC系统;交叉融合;泛在化

1 引言

自计算机技术、互联网和移动通信技术产生划时代影响以及创造丰厚价值之后,物联网(internet of things,IoT)[1,2]被期待成为全球信息产业的又一次浪潮[3],受到全球许多国家政府、企业、科研机构的高度关注[4,5],业界分别从体系结构、信息标准、实现技术、行业应用等方面进行了大量的理论研究和实践探索,取得了初步的研究成果。物联网是现代信息技术发展到一个特定历史阶段时,融合了多学科知识的产物,是基于人与人之间的通信方式在快速发展过程中出现“瓶颈”时力求突破现有模式,进而实现人与物、物与物之间通信的应用创新。物联网的出现和应用,代表着信息社会这一客观的发展需求和方向,也标志着互联网的发展步入了一个崭新的阶段,基于智能感知和智慧服务功能的后互联网时代已经到来。

对物联网进行理性的分析和准确的定位,无论是对信息化发展现状的全面认识还是对未来信息产业发展趋势的理性观察都是十分必要的。物联网概念出现后,并非一路凯歌,而是争议与追捧共存、炒作与批评同在,究其根源是不同研究者彼此的理解以及不同社会利益集团利益趋向的差异。通过对物联网技术发展思路的梳理,从信息技术自身的发展规律和社会信息化发展需求等方面认识物联网的本质属性,从而还原物联网的真实面目。

2 物联网概述

由于物联网的技术内涵和外延在不断地演进,目前还没有一个完整、权威、精确的普适定义,只有一些功能性的描述和行业性的概念。例如,美国将“智能电网”作为国家发展战略,强调了物联网的应用功能;日本和韩国分别从国家发展层面提出了 “U计划”(日本的U-Japan、韩国的U-Korea),突出了物联网的泛在化服务属性;在IBM提出的“智慧地球”战略方案中,通过嵌入或装备到电网、铁路、桥梁、公路、建筑、供电系统、大坝、油气管道等物体中的传感器感知物体的信息,然后通过现有互联网进行信息收集与管理,说明了物联网的本质特性,即物联网是具有智能感知功能的互联网;2009年8月7日,温家宝总理提出了“感知中国”的概念,随后在2010年10月27日又提出“感知中国的中心,就定在无锡!”,“感知中国”的技术思想通过传感器等智能终端将互联网应用延伸到社会基础设施和服务产业。

2.1 物联网的概念

学术界和工业界立足各自的研究和应用领域,对物联网给出了不同的理解,具有代表性的介绍如下。

·物联网缺乏自身独立的技术架构,属于泛技术概念。物联网涉及现代信息技术研究和开发的各个领域,具有计算机、网络、微电子、通信与控制等方面的特征,是在互联网这一信息基础平台上对现有技术的一种泛在化的集成和融合,而不是一个全新概念的网络和应用。独立的体系结构和通信协议是确定网络技术的两大主要因素,是决定网络通信模式与服务功能的核心,很显然物联网不具有此特征。

·物联网是一个由信息物品、自主网络和智能应用技术构成的综合应用系统。迄今尚未研究和开发完整的物联网技术[6],物联网技术还处于研究和开发阶段,目前有关物联网的概念都具有一定的产业倾向性、学科局限性和特定情结。

·物联网是一个大科技概念,是依靠嵌入式系统延伸到物理对象的具有“物联基因”的互联网[7,8]。当互联网需要将连接对象延伸到物体时,需要借助嵌入式系统实现,传感器、RFID等物联网的终端设备只有在嵌入式系统的作用下才具有感知、控制、交互等一系列智能化功能。

·物联网是移动通信网络技术和应用发展到一个特定阶段的产物。当人与人之间的连接达到饱和时,通过装置在各类物体中的电子标签、传感器等信息接口与无线网络连接,从而给物体赋予智能,实现人与物、物与物之间的沟通与对话,进而构建一个以人与物为对象的泛在电信网络。

2005年,国际电信联盟(ITU)提出了物联网的概念[1]:是在现有互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信、计算机、分布式数据库等技术,构造的一个主要由物品组建的互联网络。2011年11月,ITU-T下设的物联网全球标准化工作组(IoT-GSI)对物联网给出了一个基本的概念[9]:是全球信息社会的基础设施,物理的和虚拟的物与物之间通过现有的和演进的信息通信技术进行互联,从而提供更加先进的服务。虽然ITU在不同时期对物联网概念的描述存在一定的差异,但却给出了物联网的本质特征:通过RFID、传感器、摄像机、GPS等具有标识、感知、定位和控制功能的智能设备获取物体(虚拟的和物理的)的信息,然后通过通信网络进行互联与管理,利用互联网这一成熟的信息平台为社会各行各业提供面向物体的各类服务。

2.2 物联网的特征

通过以上分析,物联网的特征概括如下。

·物联网是在现有互联网基础上发展起来的,也称为后互联网,是互联网发展到一定阶段的必然产物,也是信息技术从以人为主的社会维度应用到物理世界的产物[10]。

·嵌入物理对象中实现对象系统智能化的嵌入式系统[8],是实现物体联网功能的核心,传感器、RFID、摄像机、GPS等终端都通过嵌入式系统实现与互联网的信息交互,成为物联网的感知神经末梢。

·物联网是互联网发展到高级阶段并在发展中遇到阻力时的产物。互联网发展到现在,在技术和应用中都遇到了瓶颈,下一代网络(NGN)、云计算、传感网等被认为是有效的解决方案,这些技术正是构成物联网的基本要素。

·物联网是计算机、通信、电子技术、微电子等多学科交叉融合后形成的一个综合应用技术,从技术现状和发展趋势来看,所需要的不仅是单学科的研究成果,还需要多学科间的交叉融合,但这种融合不是简单的集成,必须解决大量已知和未知的技术与非技术问题。

·智能化、自动化、实时性、可扩展性是物联网必须具备的特征。

3 物联网的技术路线

可以将物联网的技术路线概括为“融合”。传感器网络与泛在网络有机融合,同时助推了两者的发展进程。EPC系统作为理想中的物联网应用,只有实现与泛在网络的融合并借助这一平台才能逐步将当初的愿望变成现实。传感器网络、EPC系统和泛在网络交叉融合后形成了今天的物联网,即泛在物联网。

3.1物联网的雏形——传感器网络

传感器是由感知部件、电源、嵌入式处理器、微存储器、通信部件和嵌入式软件(主要有嵌入式操作系统和嵌入式数据库系统)组成的具有感知、计算和通信能力的微型设备[11]。其可以测量物体自身及周边环境中的热、红外、声纳和雷达等信号,从而智能地监测、感知和获取温度、湿度、噪声、压力、速度及空气或化学器的组成成分等众多信息。

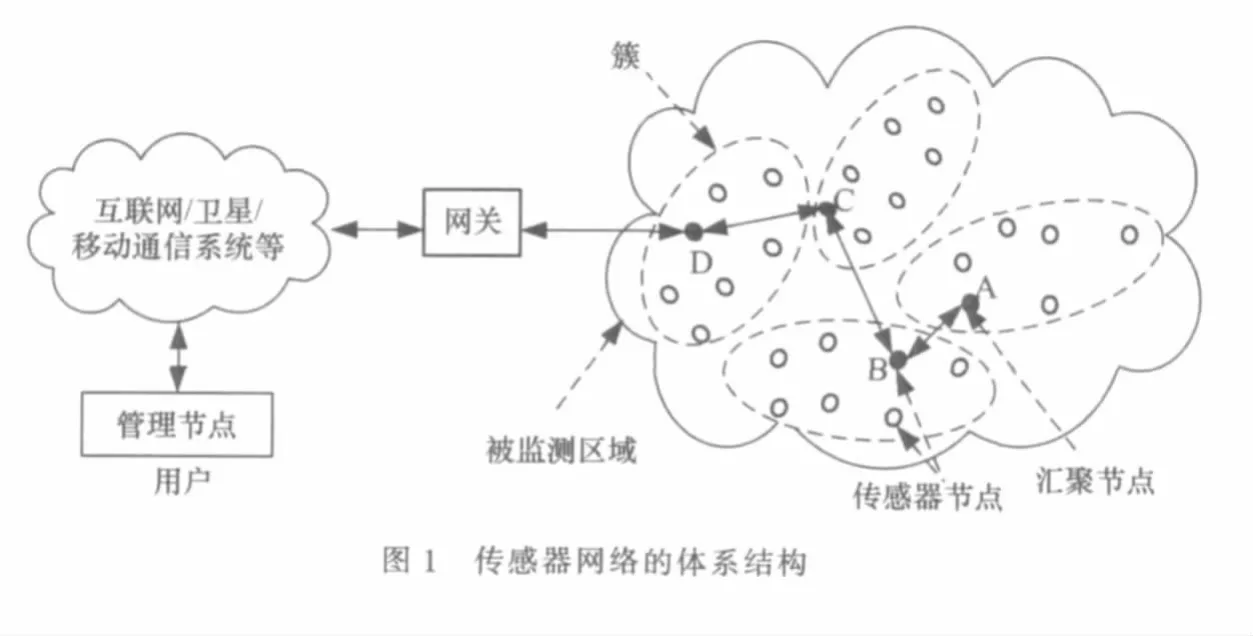

任意分布在被监测区域内的传感器之间一般通过短距离、低功耗的自组织通信方式进行互联后形成传感器网络。传感器网络集成了传感器、分布式信息处理、无线通信、微机电系统(MEMS)和嵌入式系统等技术,主要包括传感器节点、网关和管理节点等组成部分,其典型体系结构如图1所示[12,13]。

其中,一组功能相对有限的传感器节点形成一个任务簇,一个或多个簇分布在被监测区域内用于完成一组或多组特定的监测任务。具有较强处理能力、较大存储空间和丰富通信接口的特殊传感器(即图1的“网关”)将传感器网络接入互联网、卫星、移动通信系统等外部网络,实现管理节点与传感器网络之间的通信。每个簇中的固定或移动传感器节点之间通过自组织方式形成相对独立的无线传感器网络,位于每个簇中位置相对固定的传感器节点(即图1中的“汇聚节点”)负责汇聚本簇中其他传感器节点的信息,位于不同簇中的汇聚节点之间以多跳路由方式将信息汇集到网关。

传感器网络是物联网的重要组成部分[14],起步于20世纪90年代末期,因其具有无基础设施和低成本、微型化的应用以及可以大规模部署的特点,一出现就已在环境监测、军事侦察、地质勘探、空间探索和医疗健康等领域进行了广泛而深入的研究和应用探索,并取得了一定的前期成果。传感器网络就是为物联网而存在,只有在物联网这一更加巨大的应用环境和平台上,才能更大范围地发挥其应用优势。立足于物体应能够具备感知这一核心功能的要求,传感器网络作为物联网的神经末梢实现了与物联网的深度融合。

3.2理想化的物联网——EPC系统

20世纪50年代出现的RFID技术,实现了移动、无接触、多目标的数据通信功能,目前已经成为一种非常成熟的无线自动识别技术。1999年,美国麻省理工学院(MIT)自动识别中心(Auto-ID Center)提出了产品EPC的概念[15],旨在通过嵌入RFID标签中的EPC实现对物品的智能化标识和管理,进而取代现在广泛使用的条形码技术,为实现全球范围内物品的管理提供技术保障和平台支撑。

EPC系统利用RFID、互联网、数据库等技术,构造了一个主要由物品组建的网络(即EPC物联网),实现对物品的标识、跟踪、监控和管理。EPC物联网是一个非常先进的系统,也是一个综合了各项技术的复杂系统,其体系结构如图2所示,具体由EPC编码标准、RFID系统和信息网络系统三大部分组成。

(1)EPC 编码标准

EPC存储有物品、人、动物等需要识别的实体的基本标识信息,具体嵌入RFID标签中,目前EPC编码采用64 bit、96 bit和256 bit这3种具体方案。EPC编码的结构如图3所示,由用于定义EPC编码总长度、识别类型和编码结构的 “头部”(head)(也称为EPC头字段)和 “数据”(data)两部分组成。其中,“数据”部分又由用于标识产品生产商的“EPC 管理者”(EPC manager)、用于标识某一生产商所生产的某一产品具体类型的 “对象分类”(object class)和用于标识具体产品的“序列号”(serial No)3 个字段组成。

(2)RFID 系统

RFID系统由标签、读写器和天线组成。其中,标签相当于条形码中的条码符号,附着在用于标识的物品上,用来存储物品的EPC信息。标签一般是带有线圈、天线、存储器与控制系统的低电集成电路,按照获取电能的方式可以分为主动式标签(active tag)和被动式标签(passive tag)两种类型,EPC物联网中一般使用“无源标签”。读写器也称为询问器,是一种读取(有时也可以写入)标签信息的设备,除提供标签信息的读取(或写入)功能外,还提供信号状态控制、差错控制等功能。天线是分别位于标签和读写器上并在相互间传递数据的装置。

(3)信息网络系统

信息网络系统由企业本地网络(intranet)和全球互联网(internet)组成,负责EPC系统中信息的管理与传输,具体由 EPC中间件 (savant)、对象名称解析服务(object naming service,ONS)、物理标记语言(PML)与 EPC 信息服务(EPCIS)4部分组成。中间件用来处理从一个或多个读写器发出的标签数据,是连接标签读写器与后台应用程序之间的重要纽带,是一种通用的管理EPC采集数据的系统工具[16]。ONS负责EPC编码与存放物品详细信息的 EPCIS服务器 URI(uniform resource identifier,统一资源标识符)之间的解析功能[17],其工作原理和功能类似于DNS,也是一个分布式递归查询系统,建立在DNS上。PML是物联网中一种针对具体实体信息的描述语言,类似于Internet中的HTML。由PML语言描述的各项服务构成了EPCIS,EPCIS通过为EPC数据提供标准接口,实现了对EPC单一数据的采集和共享,而且不影响对企业已有系统的使用。

EPC系统是一种理想的物联网,之所以称其“理想”,是因为具有以下三大特点:一是实现的基础设施Internet已遍及全球每个角落,成为全球信息交换的通用共享平台,当需要对全球范围内的物品进行标识时,Internet是最理想的选择;二是在局部范围内很容易实现,尤其在物流和商品零售企业内部可以快速实施,目前已有大量成熟的应用案例,从局部应用逐步过渡到大范围乃至全球应用,Internet的发展特征及其巨大成功,刺激了EPC物联网产业的发展愿景;三是利用RFID、无线通信、数据库等技术,将物品通过现有的Internet连接起来后进行相互间信息的交换和通信,实现智能识别、定位、跟踪和监控,进而实现在全球范围内对物品的管理。这一看起来似乎很朴实的设想,实现起来却遇到种种预知和非预知的困难。

虽然EPC系统具有完整且近乎完美的体系结构和应用期望,但在标准制订、知识产权拥有、信息安全等方面存在的利益和主导地位之争以及Internet应用中暴露出的安全问题和存在的发展瓶颈,使EPC物联网在全球范围内的实现时刻表变得飘乎不定,发展前景扑朔迷离。

3.3期待中的物联网——泛在网络

泛在网络即泛在物联网,也称为“M2M系统”,这里的M2M分别代表机器之间的通信(machine to machine)、人机交互通信(man to machine、machine to man)和人与人之间的通信(man to man)[18]。泛在网络是通信方式从仅仅关注人与人之间的交流过渡到人机交互和机器之间通信的产物,是对当前互联网和移动通信方式的扩展和功能延伸。泛在网络的体系结构如图4所示,根据功能域的不同,可以将其划分为泛在设备域 (M2M device domain)、网络域(network domain)和应用域(application domain)3 部分,分别对应于目前普遍认可的感知层、传送层和应用层的物联网架构定义[19]。

(1)泛在设备域

泛在设备域是泛在网络的智能神经末梢,主要完成信息的采集、转换和转发,一般由传感器、EPC标签等智能终端设备(也称“M2M设备”)和短距离传输网络两部分组成。M2M设备具有将采集到的数据进行自动传输以及对接收到的控制信息进行响应的能力,一般情况下,既可以直接接入通信网络(如手机、GPS等),也可以利用ZigBee、蓝牙等WPAN技术组网后再通过网关接入通信网络;短距离传输网络提供M2M设备与M2M网关之间的连接,一般 包 括 传 感 器 网 络 、RFID 系 统 、ZigBee、UWB、IEEE 802.15、M-BUS、无线 M-BUS 等。

M2M网关是一类能够使M2M设备协调操作并将其接入通信网络的装置。对于互联网、电信网络等通信网络来说,M2M网关属于其终端设备,而M2M设备不属于其管理范围。M2M网关需要同时具备通用网关和路由的双重功能,一方面要确保M2M设备等具有通信功能但被通信网络“看不见”的设备能够接入通信网络,另一方面应用平台能够通过M2M网关对M2M设备进行管理。因此,由应用系统与M2M网关组成的分布式系统实现通用的数据传输服务功能,由M2M网关与M2M设备组成的分布式系统实现轻量级的应用数据交换功能,M2M网关必须提供不同分布式系统间的协议转换和地址映射服务。

(2)网络域

网络域是泛在网络中的通信网络部分,主要实现M2M网关与M2M应用之间的通信功能,包括接入网和核心网两部分。接入网为M2M设备提供直接和间接的网络接入功能,并实现对移动终端的管理,主要包括各种有线和无线接入类型,如 xDSL、HFC、卫星、WLAN、WiMAX 等;核心网是基于IP的统一数据格式、高宽带、可扩展的分组交换网络,具有异构互联和终端的移动接入与管理等特性,主要包括目前广泛使用的互联网、电信网和广电网以及演进中的NGN。

作为物联网的数据汇集和承载网络,通信网络具有泛在异构的特征,并且要同时满足固定和移动用户接入的具体要求。为此,从技术和体制方面加强对通信网络的规划与管理,解决当前网络应用中普遍存在的互联互通问题,提高信息基础设施的服务能力和管理水平,是推进物联网建设和应用的基本保障。

(3)应用域

应用域主要完成数据的分析、处理、管理与控制功能,同时根据不同行业的应用需求提供所需要的智能化应用和服务,包括服务能力和泛在服务与应用。其中,服务能力是一种M2M应用能够发现M2M服务并且M2M设备和网关能够向M2M服务进行注册的机制,具体通过中间件完成。物联网中间件基于现有的通用、标准化软件构架,归纳并总结了物联网行业应用的一些共性问题,形成了一整套产品化的通用模块,为物联网应用的共性问题提供通用、标准化、可复用的业务构件,大大提高了物联网软件设计的工作效率[20]。泛在服务与应用提供的是面向用户的各种应用功能,目前主要针对不同行业需求的应用,如智能电网、智能家电、智能交通、精细农业、信息旅游、物流管理、食品安全等。泛在服务与应用是物联网开发与普及的源动力,也是物联网发展的直接目的。

泛在网络作为当前物联网的主导,将连接对象从人延伸到物的同时,在M2M设备域交叉融合了传感器网络和EPC系统,在体现物联网泛在化特点的同时,也加快了传感器网络和EPC系统的应用。同时,在泛在网络中各种接入网和核心网也分别趋于交叉融合,各类针对物联网应用的通用软件和标准也在交叉融合过程中得以完善和发展。

4 物联网的属性

可以将物联网的属性概括为“泛在化”(ubiquitous),即无所不在、无所不包、无所不能。物联网泛在化属性的形成是一个不断演进的过程,技术融合和应用集成是主要的驱动因素,归一化的服务和管理需求助推了泛在化向纵深发展。

4.1 泛在互联

泛在互联是以互联网为基础,通过嵌入物体的EPC标签、传感器、GPS等智能感知装置,通过集成的通信接口接入互联网,将网络终端从人扩展到物,构建一个超越传统网络工作方式的M2M交互模式,使不同对象 (人或物体)之间能够协同地自由“对话”,为用户提供更加广泛的信息服务。泛在互联的具体特征体现为“5C+5Any”,5C即融合(convergence)、内容(contents)、计算(computing)、通信(communication)和连接 (connectivity),5Any 指任何时间(any time)、任何地点(any where)、任何服务(any service)、任何网络(any network)和任何对象(any object)[21]。泛在互联实现了物理空间与虚拟空间、物理基础设施与信息基础设施之间的深度融合,将信息服务扩展到各个领域,提供智能、精确的多元化信息服务。

随着信息技术的演进,泛在互联将渗透到人们生活的方方面面,连接对象将涉及与人们生活密切相关的物质、能量与信息,而不再是单一的物理对象。物联网的泛在互联特征也充分说明了物联网不是一个全新的网络,而是对现有网络服务能力的提升,其网络体系结构仍然遵循传统的分层思想[22]。

异构性是泛在互联中不能回避的一个问题,不仅需要解决不同接入类型、接入终端、组网方式、频谱资源分配、运营与管理方式等现有网络技术在融合过程中遇到的技术问题,还涉及新旧技术应用时的交替和迁移问题,同时需要解决由于体制和管理等因素导致的不同网络域之间的互联互通问题。

4.2 泛在技术支持

物联网不仅连接对象更多、应用范围更广,而且其语义更加丰富。互联网、电信网、广电网和行业专网是以信息传送为中心,而物联网则是以信息服务为中心,这就要求物联网具有更加智能的信息分析和处理能力。通过与传感器网络、EPC系统、通信网络和服务能力的结合,物联网把对物理世界的智能感知与计算机应用系统结合,为人类提供泛在化的服务。由于物联网具有广泛的信息获取、可靠的信息传送和高效的信息应用等能力[23],必须对基于策略、时间、空间和语义的数据进行融合和智能决策运算,需要综合应用数据挖掘、知识更新、语义分析、智能应用等技术,对海量感知信息进行处理,为多元化的用户应用需求提供丰富、可靠的信息服务。

云计算既是一种技术也是一项服务。从技术上讲,云计算是在现代分布式网络环境下对并行计算和网络计算的一种综合应用[24];从服务功能上讲,是一种基于现代互联网的全新服务模式,将原来以单机为主的数据处理模式转变为以网络为核心的任务,将互联网变成数值计算、数据存储、信息传递等一切处理能力的综合服务平台。云计算概念提出的主要目的是解决海量数据的处理问题,被认为是目前支持物联网后端数据处理的最佳选择。

RFID技术和WSN技术是物联网的重要组成部分,WSN可以监测感应到各种信息但缺乏对物品的标识能力,RFID技术具有强大的标识物品的能力却无法获取环境信息,将两者集成将会极大地推动两项技术的应用。目前国内外对RFID与WSN的集成技术进行了大量的研究,并在集成传感器的RFID标签、体系架构以及应用开发等方面取得了一定的成果[25,26]。

4.3 泛在应用整合

网络作为现代社会的信息基础设施,应用是促使其不断创新和发展的源动力。已实现人与人之间通信的互联网技术从20世纪70年代前的理论准备,到从70年代初到90年代中期之间的技术竞争,再到从90年代中期到21世纪初前10年的IP化,历经40多年的发展,由于不断出现的应用驱动,使这一最早主要面向科学研究且规模有限的网络,成为一个面向社会全方位的全球信息服务基础设施。在这一过程中,适者生存、优胜劣汰这一自然规律在信息化环境中得以充分体现,如果说生物界竞争是为了生存,那么在信息化环境中的竞争则是为了应用。互联网是物联网的奠基者,无论是技术融合还是应用整合方面,互联网都为物联网打下了坚实的基础,也提供了具体可行的实现方法和思路。

应用整合同时涉及理论架构、实现技术、展现平台的整合,企业应用集成(enterprise application integration,EAI)概念的提出最初仅仅是为实现企业内部不同应用系统之间的互连,通过系统间的同步和共享解决企业内部的“信息孤岛”问题。物联网对EAI赋予了更加丰富的内涵,其实现过程和内容相对更加复杂,各种智能终端、接入网、核心网、中间件以及个人和行业应用等,分别在发展过程中趋于整合,以提供统一的应用接口、服务模式和管理平台。

5 结束语

本文在讨论物联网概念的基础上,提出了物联网的技术路线是交叉融合,物联网的属性是泛在化,并结合当前大家普遍接受的感知层、传送层和应用层这一物联网体系结构,按照功能域的不同将物联网划分为泛在设备域、网络域和应用域。阐述了将传感器网络、EPC系统和泛在网络进行融合,从而形成真实意义上的物联网这一技术思路,强调了物联网以泛在互联网、泛在技术支持和泛在应用整合为基本属性。通过对物联网的技术路线演进和属性形成的分析,力求从概念、技术发展、体系结构和应用趋势等方面对物联网给出一个较为全面的描述。

目前,物联网尚处于研究的初级阶段,所论述的一些概念和思想仅仅是笔者在归纳现有研究成果基础上所形成的仅供大家参考的个人观点。物联网的关键技术、标准、服务能力等诸多内容是一个逐步演进的过程,这也要求笔者对其中的理论和技术问题进行长期深入的研究和探索。

1 ITU.ITU Internet Reports 2005:the Internet of Things.Tunis,2005

2 EPoSS.Internet of Things in 2020 a Roadmap for the Future,2008

3 Commission of the European Communities.Internet of Things An Action Plan for Europe.Brussels,2009

4 工业和信息化部.物联网“十二五”发展规划,2011

5 赛迪顾问股份有限公司.2010-2011年中国物联网产业发展研究年度报告,2011

6 沈苏彬.物联网技术架构.中兴通讯技术,2011,17(1):8~10

7 何立民.物联网概述第1篇:什么是物联网.单片机与嵌入式系统应用,2011,11(10):79~81

8 何立民.物联网概述第4篇:物联网时代嵌入式系统的华丽转身.单片机与嵌入式系统应用,2012,12(1):79~81

9 ITU.Draft Recommendation ITU-T Y.2060(Y.IoT-overview):Overview of Internet of Things.Geneva,2012

10朱洪波,杨龙祥,于全.物联网的技术思想与应用策略研究.通信学报,2010,31(11):2~9

11 Tilak S,Abu-Ghazaleh N B,Heinzelman W.A taxonomy of wireless micro-sensor network models.Mobile Computing and Communications Review,2002,1(2):1~8

12 Akyildiz L F,Su W L,Sankarasubramainiam Y,et al.A survey on sensor networks.IEEE Communications Magazine,2002,40(8):102~114

13 Jaein Jeong,Lance Doherty,Kris Pister.Ivy-A Sensor Network Infrastructure for the College of Engineering.Berkeley,2003

14于樊鹏,牛延超.一种物联网框架下传感节点间跳数与距离关系的研究.计算机科学,2012,39(3):107~109

15 EPCglobal.The EPCglobalarchitectureframework-EPCglobal final version 1.3.http://www.gs1.org/epcglobal,2010

16中国物品编码中心.SAVANT技术说明书.http://www.rfidworld.com.cn/bbs/,2003

17 EPCglobal.EPCglobal object name service (ONS)1.0.1.http://www.epcglobalinc.org/standards/ons,2008

18张云霞,田烨.M2M应用浅析.电信科学,2009,25(12):4~8

19朱晓荣,孙君,齐丽娜等.物联网.北京:人民邮电出版社,2010

20陈文艺.物联网技术的现状及其在工业信息化中的作用.西安邮电学院学报,2010,15(6):73~76

21 ITU Y.202(Y.NGN-UbiNet).Overview of Ubiquitous Networking and of Its Support in NGN.Geneva,2009

22续合元.泛在网络架构的研究.电信网技术,2009(7):22~26

23谢东亮,王羽.物联网与泛在智能.中兴通讯技术,2010,16(4):52~56

24 Rajkumar Buyya,James Broberg,AndrzejGoscinski.Cloud Computing Principles and Paradigms.New York:John Wiley&Sons Inc,2011

25 Zhang Lei,Wang Zhi.Integration of RFID into wireless sensor networks:architectures,opportunities and challenging problems.Proceedings ofFifth InternationalConference on Grid and Cooperative Computing Workshops(GCCW’06),IEEE Computer Society,Changsha,Hunan,China,2006

26 Jain P C,Vijaygopalan K P.RFID and wireless sensor networks.Proceedings of ASCNT-2010,Noida,India,2010

Technology Roadmap and Formation Process of the Property for Internet of Things

Wang Qun1,2,Qian Huanyan1

(1.Computer Science and Technology,Nanjing University of Science and Technology,Nanjing 210094,China;2.Department of Science&Technology,Jiangsu Police Institute,Nanjing 210012,China)

Different from the internet,IoT extendes the techniques and applications of internet.The IoT’s connection object from man to man,be extended to man to machine and machine to machine.Based on the convergence of the sensor network,EPC system and ubiquitous network,the IoT provides a ubiquitous multi-information access methods.Based on the convergence of internet,telecommunications network,cable TV and various types of access networks,the IoT achieves ubiquitous data transfer.The functionality of the IoT is to provide ubiquitous service capabilities for different socio-professional.A core idea of IoT’s technology roadmap is convergence,on the basis of internet,by learning and absorbing the research and application results of related discipline,formes a information services infrastructure platform that combines the physical space and virtual space and man and machine.A core idea of IoT’s fundamental properties is ubiquitous,also known as the ubiquitous network,including ubiquitous interconnected,ubiquitous technical supported and ubiquitous application integrated.

Internet of things,sensor network,EPC system,intercross and combine,ubiquitous

王群,江苏警官学院副教授、公安科技系副主任,南京理工大学博士研究生,主要研究方向为网络安全管理、无线传感器网络;钱焕延,南京理工大学教授、博士生导师,主要研究方向为下一代网络协议与通信模型。

2012-06-25)