现阶段我国医疗费用高涨原因的实证分析

2012-03-26张云霞

李 鑫 张云霞

(东北财经大学,大连 116025)

现阶段,“看病贵,看病难”成为老百姓反映强烈、影响广泛的社会问题之一。在我国医疗消费自付比例仍较高的现状下,医疗费用高涨必然会影响广大居民就医需求。据卫生部一项调查显示,目前我国约有近半数居民有病不就医,29.6%的居民应住院而不住院。本文在借鉴前人研究的基础上,对我国医疗费用高涨原因进行了实证分析,并结合当前实际提出对策建议。

一、医疗费用支出的总体情况分析

(一)医疗费用支出的现状

据2011年《中国卫生统计年鉴》显示,2010年我国居民次均门诊费用已达173.8元,比2000年增长102.6%,而次均住院费用达到6525.6元,上涨幅度达111.6%。从1990年到2010年,我国人均医疗费迅速增长,门诊病人次均医疗费(以下简称门诊医疗费)增长了15.9倍,年均增长14.85%;出院病人人均医疗费用(以下简称出院医疗费)增长了13.8倍,年均增长14.02%(如表1所示)。

次均门诊医疗费占GDP比例和人均出院医疗费占GDP比例的变动经历了两个阶段,即1990年-2000年的上升阶段(分别从0.66%上升至1.09%,28.79%上升至39.24%)和2000年-2010年的下降阶段(分别从1.09%下降至0.58%,39.24%下降至21.76%)。其中,下降的原因包括两个方面,一是1998年国家对部分药品定价实行管制,特别是2000年后,进一步扩大了政府定价药品范围;二是2000年后我国GDP每年保持两位数的高速增长态势,远远超过了同期医疗费的上涨幅度。虽然医疗费用占GDP的比例在下降,但绝对额每年都保持一定的增长。

(二)各地区医疗费用支出的差异分析

为分析全国、中东西部内部及中东西部之间医疗费用差异情况,本文计算了2005年至2010年全国31个省级行政区(不含台湾、香港、澳门)、中东西部内部各省级行政区之间及代表中、东、西部平均水平的所属省级行政区医疗费中位数的差异系数。从表2可以看出,全国门诊医疗费差异系数逐年减小,这表明全国各省的门诊医疗费支出的差距在缩小。分地区看,东部差异变化不大,中部和西部差异逐年减小;横向比较,东部差异最大,西部次之,中部最小。东部虽然都为经济比较发达省份,但各省经济发达程度差异较大,从而导致门诊医疗费的差距较大。另外,东中西部之间的门诊医疗费支出差异水平在逐年缩小。

?

2005年至2010年全国、中东西部内部及东、中、西部出院医疗费中位数的差异系数如表3所示。与门诊医疗费相比,全国出院医疗费的差异系数稍大,但还是呈现逐年减小的趋势,这表明全国各省之间的出院医疗费支出的差距在缩小。分地区看,东中西部差异系数均逐年减小;横向比较,东部差异最大,西部次之,中部最小。同样,东部内部各省的经济发展水平差异较大,导致东部各省的出院医疗费差距较大。另外,东中西部之间的出院医疗费支出差异水平也在逐年缩小。

二、医疗费用高涨的原因分析

从2005年-2010年医院门诊与住院医疗费支出结构来看,无论是门诊还是住院,药品费和检查治疗费之和就占病人医疗费支出的70%-80%,尤其是门诊中的药费支出,各年均在50%以上,所以对医疗费用高涨的原因分析主要集中在药品费用和检查治疗费两项支出上。

?

(一)药费增长的分解研究

影响药费上涨的因素很多,包括人口老龄化、医生开大处方、人民对健康期望增高、科技进步和医疗体制改革等,这些因素通过药品价格、药品使用数量和用药结构促使药费增长。

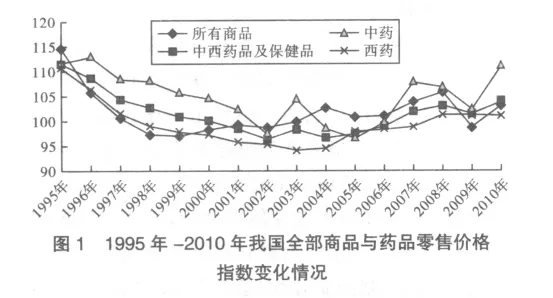

1.药价与药费。从1998年至2010年底,国家发改委连续28次对政府定价范围内的药品进行了价格调整(主要是降价),几乎涉及所有药品,客观地讲,价格调整确实降低了部分药品的虚高价格。1996年-2000年,中西药品零售价格指数高于商品零售价格总指数;受连续降价的影响,在2001年-2008年,中西药品零售价格指数(尤其是西药的价格指数)低于商品零售价格总指数;但自2005年起,药品价格指数明显回升,2009年中西药品零售价格指数又超过商品零售价格指数,这反映出国家对药品价格的控制在短期是有成效的,但从长期看,降价措施并没有有效遏制价格增长(见图1)。

虽然药品零售价格水平有所下降,但从门诊病人与出院病人的药费支出看,2000年-2010年的平均年增长率分别为5.76%和7.14%,同时,近几年来,随着药品价格轻微的上涨,综合医院药品收入增长明显加快,甚至出现两位数的增长(见图2)。

在药价上涨的过程中,病人的药费增长率与医院的药费收入增长率在2006年下降得非常明显,特别是病人的药费支出出现了负增长,究其主要原因:一是2006年下半年,实行了第二次限价,医疗机构的准许加价率由23%降至15%;二是2005年9月份对临床应用比较广泛的22种药品实行大降价,平均降幅40%左右,最大降幅达到63%;三是国家发改委在2006年8月份对青霉素等99种微生物药品规定了最高零售价格,由于青霉素是临床使用最广泛的抗生素药品,并且抗生素类药品也是我国销售量最大的2类药品之一,门诊病人和住院病人都会因青霉素的降价而直接减少药品费的支出。

从以上的分析看出,无论是人均药品费用支出还是医院的药品收入,其增长势头都没有因为药品降价政策而得到遏制,并且门诊和住院药费增长率明显高于中西药价增长率,由此可见,药品价格不是药费的唯一决定因素,在药品价格下降或小幅上升、药费反而大幅上涨的情况下,药品使用数量与药品组合的改变将是导致药费上涨的主要原因。

2.用药量与药费。为了验证近几年来我国门诊病人与出院病人的平均用药量是否增加,这里选取2000年-2010年各年门诊病人与出院病人人均药费支出作为研究数据。考虑到药品价格变化的因素,以2000年为基期,选用医疗保健的消费定基价格指数对各年门诊病人和出院病人人均药费做了调整,调整的具体方法是用该年的人均药品费用除以该年医疗保健的消费定基价格指数。选用一元线性回归模型Y=A+BX+e对数据进行回归分析。其中Y代表次人均药费(分门诊与住院),A、B是未知参数,X是自变量代表时间(X=0,1,…,8),e是零均值的随机变量。分别对门诊病人和出院病人的药费做回归分析,回归结果见表4、表5。

?

根据上述两个模型的R2值、F值及p值,两个模型都拟合得非常好,且不存在自相关。门诊病人和出院病人药费回归方程分别为Y=50.33+2.9X和Y=1386.13+119.74X。两个模型的时间变量系数值具有显著性且都大于0,说明病人用药量具有时间趋势,不具有平稳性,即存在用药量增加的情况。

用药量的增加总体来讲主要由两个因素造成:一是病人主动增加用药量,包括慢性病与老年人用药的增加。我国老年人口比例从2000年的7%上涨至2010年的8.9%,老年人口的膨胀会显著增加用药量。据第四次国家卫生服务调查显示,2008年全国慢性病总病例数达到2.6亿,比2003年增加了0.6亿,慢性病由于本身的特性决定了治疗周期长,用药量大。二是医生对病人开大处方,被动增加用药量。在现行医疗条件下,我国实行的是“以药养医”的补偿机制,医生的收入与其医疗业务挂钩,药品收入是业务收入的主要来源,为了维持和提高现有收入水平,医生可以变相地增加药品使用,那么医生开大处方就显而易见了。

3.用药结构与药费。在导致药费上涨的因素中,还有很多因素无法通过模型和图形来度量,但这些因素确实对药费的上涨有不可忽视的作用。这些因素中既有合理的,也有不合理的。合理因素如每年都有很多新药问世,新药在开发过程中风险极高,耗资巨大,价格自然定得比较高。不合理因素如药品价格降低后直接冲击制药企业和医院,制药企业因价格太低而停止生产,导致临床无药可用,医生和病人无法使用降价药品,只能被动接受高价替代产品。为避开国家对基本药物零售价格的指导,制药企业用“新药”替代“旧药”的现象十分严重,而这种“新”仅仅体现在药品名称、规格和包装上。与此同时,药费收入作为医院业务收入的重要组成部分,政府允许医院将所售药品加价15%,在利益驱动下医院会主动放弃对廉价药品的采购,代之以高价药品。这些都是导致药费上涨的重要原因。

(二)检查治疗费增长的原因

高昂的药费是造成病人“看病贵”的最重要原因,除此之外,不管大病小病都要检查,这成了“看病贵”的又一个重大原因。我国门诊病人平均检查治疗费占医药费30%左右,而出院病人占到35%。表面上看,似乎每年的检查治疗费比例保持平衡,甚至对出院病人而言还有所下降,但医疗器具的价格上涨比例明显低于门诊和住院病人检查治疗费增长的比例,所以可能是检查次数的增长造成了检查费的高涨。下面将使用前文所述的一元线性回归方程对检查次数是否膨胀进行回归检验。在选择数据时,由于2000年、2001年门诊病人医疗费中不含检查治疗费,所以对门诊病人选用2002年-2010年的数据。出院病人继续采用2000年-2010年的统计数据,数据处理方法与药费一致,回归结果见表6、表7。

?

根据上述两个模型的R2值、F值及P值发现,两个模型都拟合得非常好。门诊病人和出院病人检查治疗费回归方程分别为Y=28.88+2.53X和Y=978.81+113.28X。两个模型的时间变量系数值都具有显著性且都大于0,说明检查次数随着时间的推移在增加。

检查次数的增长主要是由两个因素所致:一是我国的患病率在上升;二是医生对病人过度检查。在当前的医疗环境中,一方面,医生怕漏诊、误诊,只好通过更多的辅助检查来协助诊断,以减少不必要的医疗纠纷。另一方面,医生开方与个人收入挂钩,指医生出于自身目的而在给病人诊治过程中提供了超出疾病实际需要的医疗检查服务,例如,提供完全没有必要的检查、重复检查、超过实际需求的高技术检查等。

三、改进我国医疗费高涨趋势的对策建议

影响医疗费用高涨的合理因素包括收入水平提高、老龄人口数膨胀和整体物价水平上涨,不合理因素包括医生开大处方、过度用药、过度检查、医院过多使用高价药品、医药企业的“新瓶装旧酒”行为等。在影响短期医疗费用高涨的因素中不合理因素更加凸显。为了消除不合理因素对医疗费用助长,需要在以下方面做出努力:

一是改变“以药养医”的医院补偿机制。实现药医分离,将医院药房变成独立的药品零售企业,切断医生的收入与药费收入的关系。在实行药医分离的发达国家中,药费只占医疗费用的5%-20%,而我国却占40%以上。实现药医分离后,医生只对病人使用何种药物提供建议,而病人对消费哪种药物有最终决定权。与此同时,实现药医分离后,政府要加大对医院的财政补贴,避免医院出现赤字,影响对正常检查设备的购买。

二是提高医生的技术水平和职业道德。医生的技术水平越高,对病种的确诊率就越高,因而减少了不必要的检查。另外,通过强化医德医风教育和培训,帮助其树立正确的职业道德观,尽量控制其逐利的动机和倾向。

三是改变国家对基本药物的降价方式。国家应该对具有相同化学成分且具有相同治疗功效的药物给定一个价格区间,而不是对单一种类药品实施降价措施。此外,我国要严格审批新药,尽量避免制药企业将列入国家基本药物中的药品通过改变包装和规格来充当新药,高价卖给消费者。

四是改变医疗保险的补偿方式,将后付制改为预付制。预付制是指在医疗费用发生之前,保险方按一定标准将医疗费用预先支付给医疗机构。支付标准在一定时期内是固定的,一段时期后按实际情况的变化再作相应的调整。传统的后付制是作为第三方的医疗保险公司在医疗服务发生后对供方进行事后补偿,这种方式会诱导供方在自身经济利益刺激下,对病人过度提供服务。支付方式若能改为预付制,将改变第三方的被动局面,主动控制总支出,合理使用医疗资源。

〔1〕何平平,李连友.中国医疗费用增长的影响因素分析.统计与决策,2008(13):74-76.

〔2〕孟庆跃,成刚,孙晓杰.药品价格政策对药品费用控制的影响研究.中国卫生经济,2004(4):50-52.

〔3〕唐圣春,张新平.对药品价格及药品费用的再认识.中国卫生经济,2008(3):53-55.