新型复配药剂对稻飞虱的防治效果

2012-01-19姚士桐金周浩陆志杰陈国祥

姚士桐,金周浩,陆志杰,陈国祥

(浙江海宁市植保土肥技术服务站,浙江 海宁 314400)

稻飞虱是水稻主要害虫之一,主要有褐飞虱、灰飞虱和白背飞虱。2005年褐飞虱在我国南方稻区暴发,引起大面积水稻枯干倒伏,造成严重损失,危害程度创我国历史之最[1]。据统计,2005-2007年南方的稻飞虱连续大发生,年均发生面积超过2 666.7万hm2次[2]。2009年浙北地区褐飞虱大发生[3],使得稻飞虱防控形势更为严峻。目前海宁市水稻防治稻飞虱主要依靠化学药剂,为筛选防治稻飞虱的替代新药剂,进行了几种复配药剂对稻飞虱田间控害效果试验,现将有关试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 供试材料

80%吡蚜酮·烯啶虫胺水分散粒剂 (烯啶虫胺20%、吡蚜酮60%,北京燕化永乐有限公司生产);30%乙虫·毒死蜱悬浮剂 (乙虫腈2%、毒死蜱28%,浙江新农化工股份有限公司生产);50%吡蚜酮·异丙威可湿性粉剂 (10%吡蚜酮、40%异丙威,江苏克胜集团股份有限公司生产);25%吡蚜酮·毒死蜱可湿性粉剂 (10%吡蚜酮、15%毒死蜱,浙江省上虞市银邦化工有限公司生产);25%吡蚜酮可湿性粉剂 (江苏安邦电化有限公司生产)。

供试作物为单季晚稻品种秀水128,防治对象为稻飞虱。

1.2 处理设计

试验地点为浙江省海宁市丁桥镇万新村汤小兴户。试验每667 m2设①吡蚜酮·烯啶虫胺10 g、②乙虫·毒死蜱100 g、③吡蚜酮·异丙威24 g、④吡蚜酮·毒死蜱50 g、⑤吡蚜酮24 g以及⑥清水对照等6个处理,重复3次,随机区组排列,小区面积30.10 m2。用药时间2011年9月20日,施药采用工农16型手动喷雾器喷雾,每667 m2用药量60 kg。田间稻虱主要为灰飞虱,药前田间每667 m2平均虫量9.80万头,其中低龄占85.71%。

1.3 调查记载

施药后3,7,10,20 d分别调查田间残留虫量,调查采用盆拍法,每小区随机调查3点,每点调查0.11 m2,分别记录灰飞虱、褐飞虱和白背飞虱数量。然后与对照相比,计算防治效果。

1.4 气象要素

试验当天,日平均气温17.7℃,最高气温21℃,最低气温15.7℃。试验期间 (9月20日至10月10日)均气温24.0℃,最高气温28.7℃,最低气温14.2℃。总降水量41.6 mm,降水呈阶段性分布,主要集中在9月25–27日、9月29至10月2日。

1.5 数据处理

所有调查数据用Excel 2003和DPS(V5.12)进行分析,方差分析采用Duncan氏新复极差法,原始数据不作任何转换。

2 结果与分析

2.1 防效

2.1.1 灰飞虱

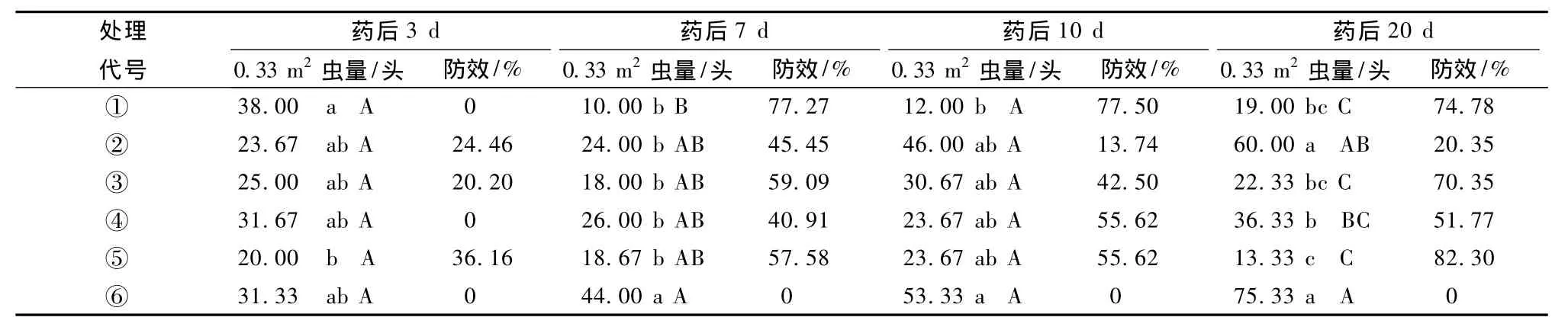

从表1结果可以看出,药后3 d防效以吡蚜酮为最好,其次是乙虫·毒死蜱和吡蚜酮·异丙威。但总体来说,各处理防效都较差,从而可以说明其速效性均不强。药后7 d各处理防效都有较大升幅,方差分析表明,各处理均与对照有显著性差异,但除吡蚜酮·烯啶虫胺外,均未达极显著性差异,防效以吡蚜酮·烯啶虫胺为最好。药后10 d防效同样显著以吡蚜酮·烯啶虫胺为最高。药后20 d防效仍以以吡蚜酮·烯啶虫胺为最佳,与对照相比达到极显著性差异,然而和吡蚜酮相比无显著性差异。

表1 不同处理对灰飞虱的防效

2.1.2 褐飞虱

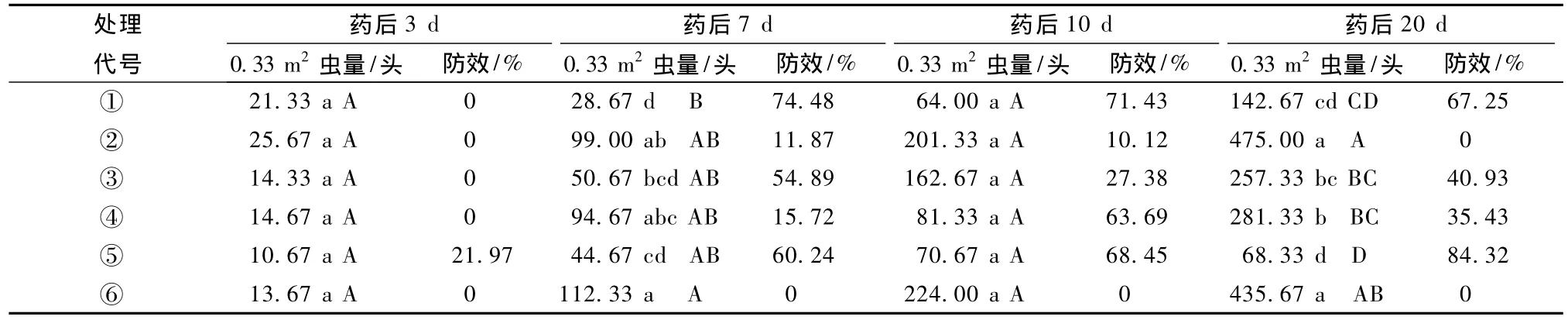

从表2可以看出,药后3 d防效以吡蚜酮为最好,但防效较低。药后7 d防效以吡蚜酮·烯啶虫胺最高,其次是吡蚜酮和吡蚜酮·异丙威,方差分析表明,吡蚜酮·烯啶虫胺、吡蚜酮和吡蚜酮·异丙威等3种药剂与对照相比均达显著性差异,但只有吡蚜酮·烯啶虫胺达极显著性差异。药后10 d防效同样显示以吡蚜酮·烯啶虫胺为最佳。药后20 d防效以吡蚜酮为最好,其次是吡蚜酮·烯啶虫胺,与对照相比均达极显著性差异,但二者之间无显著性差异。

2.1.3 稻飞虱

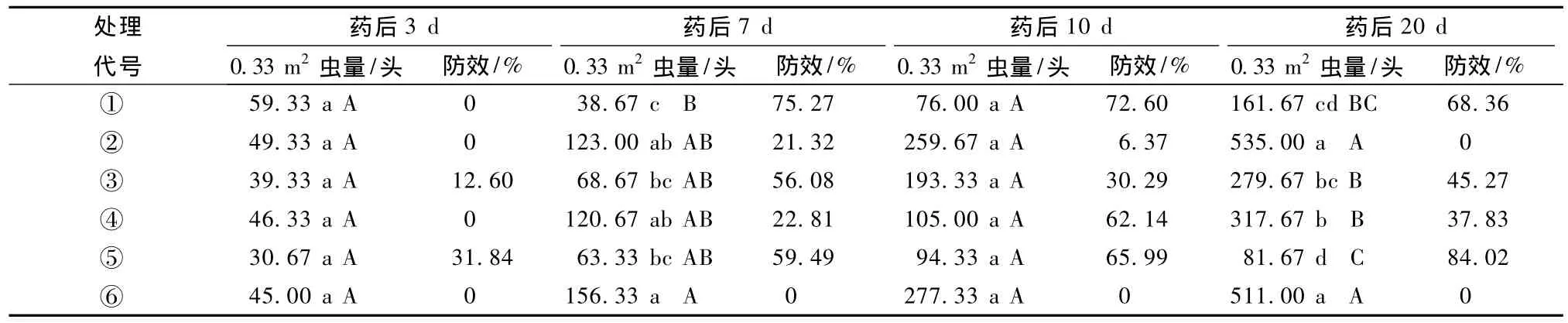

从表3可以看出,药后3 d防效以吡蚜酮、吡蚜酮·异丙威相对较好,但防效都很低。药后7 d防效最好是吡蚜酮·烯啶虫胺,其次是吡蚜酮和吡蚜酮·异丙威,3种药剂均与对照达显著性差异,但只有吡蚜酮·烯啶虫胺达极显著性差异。药后10 d防效同样表明吡蚜酮·烯啶虫胺最好。药后20 d防效显示25%吡蚜酮效果最好,其次是吡蚜酮·烯啶虫胺,2种药剂均与对照达极显著性差异,但二者之间无显著性差异。

表2 不同处理对褐飞虱的防效

表3 不同处理对稻飞虱的防效

2.2 安全性

根据田间观测,在试验剂量内,未发现供试药剂对水稻的不良影响,表明其具有良有的安全性。

3 小结与讨论

本研究结果表明,在参试的复配药剂中,从对灰飞虱、褐飞虱及稻飞虱的防效来看,80%吡蚜酮·烯啶虫胺水分散粒剂均为最佳,且持效性强,总体来看其防效和25%吡蚜酮可湿性粉剂相当,可在生产上推广使用,667 m2用量10 g为宜。其余配方防效不够理想,需进一步试验,然后确定是否具有推广价值。需要指出的是,从本试验来看,80%吡蚜酮·烯啶虫胺水分散粒剂中烯啶虫胺成份未见任何增效作用。

[1] 程家安,祝增荣.2005年长江流域稻区褐飞虱暴发成灾原因分析 [J].植物保护,2006,32(4):1-4.

[2] 夏敬源.我国重大农业生物灾害暴发现状与防控成效 [J].中国植保导刊,2008,28(1):5-9.

[3] 姚士桐,陆志杰,金周浩.等.哌虫啶对单季晚稻稻飞虱的防控效果 [J].浙江农业科学,2011(2):361-363.