第二道数字鸿沟的影响因素研究——基于对大学生实证分析

2011-12-23曾凡斌

曾凡斌

(暨南大学新闻与传播学院 510632)

第二道数字鸿沟的影响因素研究

——基于对大学生实证分析

曾凡斌

(暨南大学新闻与传播学院 510632)

文章以暨南大学在校学生为研究样本进行了问卷调查(N=302),集中探讨了大学生的第二道数字鸿沟——互联网使用水平的影响因素。研究发现,出生地对大学生上网时间有正面的显著影响,即城市的大学生上网时间比非城市的大学生要多,学历虽然对大学生有显著影响,但却是负面的,即学历越低的大学生上网时间越长。而互联网使用满足需求动机对大学生学习、工作相关的互联网使用指数有正面的显著影响。特别的是,互联网使用中的情感因素(对互联网的态度、网络自我效能感)对大学生互联网使用水平(包括上网时间和与学习、工作相关的互联网使用指数)都能产生正面的显著性影响。

数字鸿沟;知识沟;使用与满足;态度;自我效能感

一、问题与相关研究

数字鸿沟分两道:第一道指互联网接入上存在的差距,也称“接入沟”;第二道指互联网使用上存在的差距,也称“使用沟”。数字鸿沟的早期研究集中在“接入沟”,虽然“接入沟”的研究对于研究技术扩散来说是适用的,但它却无法帮助我们理解技术扩散的社会后果。另一方面,拥有相同的物质接入并不一定意味着人们按照完全相同的方式和以相同的程度来使用互联网。如果人们缺乏激励、技巧、信心等,那么在同样的接入前提下也会产生使用上的差距。随着互联网接入的普及率的上升,数字鸿沟的研究已开始从第一道鸿沟转向第二道鸿沟。截至2009年12月,我国网民规模已达3.84亿,互联网普及率达到28.9%,虽然这一普及率与发达国家还有很大的距离,但已经达到了较高的程度。在这样的背景下,我国的相关研究如果还是仅分析第一道数字鸿沟,则已不足以了解知识资源配置不平衡的状况及成因,为此必须随之转入到第二道数字鸿沟——互联网使用上来。

对于第二道数字鸿沟,国外的研究主要集中在以下几个方面:(1)互联网使用的社会人口统计因素。如从年龄上分析不同互联网用户的差距,其结论是年轻人与其他年龄层相比倾向更多地使用交际和互动的工具(Fox&Madden,2005;Chen,2007);如从社会经济地位上分析,其结论是处于高层社会经济地位的人群更多的使用互联网先进工具,以达到信息获取、继续学习、自我服务的目的,而处于低层社会经济地位的人群则更多的把互联网作为一种娱乐与聊天的工具(Madden,2003;Van Dijk,2005);如从种族或民族进行分析,其结论是相对于其他人群来说,少数民族或有色人种在使用电子邮件、获取政治和健康的信息、在线购物等方面落后,在下载音乐、网络游戏、获取体育信息上却超前 (Madden& Rainie,2003)。不过,在大学生的群体里,不同种族及民族之间的互联网使用差距却极小(Jaskson,2001;Cotton&Jelenewicz,2006)。(2)互联网使用的心理因素。在个性上分析,其结论是外向的男性,更喜欢使用互联网作休闲的活动,而神经过敏的女性,则更喜欢使用社会网络服务(Hamburger&Ben-Artzi,2000)。不过,也有研究发现个性作为互联网使用因素影响很小(Hyles& Argyle,2003)。在自信心上,有研究指出,在青少年(13-18岁)里,尤其是在男性青少年里,自信心是一个互联网使用的较为重要的影响因素(Broos &Roe,2006)。其他研究则指出自信心相比年龄、性别和技巧的影响较弱 (Livingstone&Helsper,2007)。(3)互联网使用的社会网络资源因素。Rojas发现在西班牙的贫穷家庭和青少年里,亲戚和朋友对新技术的消极态度在互联网的使用上发挥消极作用(Rojas,2003)。(4)互联网使用的技能因素。如对经验的分析,网龄与上网的频率在每一次的研究中都显示为影响使用互联网功能的重要因素(Peter&Valkenburg,2006;Hargittai &Hinnant,2008)。

国内最初的数字鸿沟研究开始于2000年,最早出现在图书情报学科和经济管理学科中。到目前为止,各学科从自己的角度探讨数字鸿沟问题的,已有几百篇相关的研究。其研究大部分集中在第一道数字鸿沟,仅有一小部分对第二道数字鸿沟进行了探索。

在第一道数字鸿沟的研究中,主要围绕以下几个方面展开:(1)关于数字鸿沟的概念及其测量的研究。如祝建华将“数字鸿沟”操作定义为“社会各阶层之间互联网使用者(简称网民)比例之平均差别”(祝建华,2002),金兼斌等则以各地区之间信息化发展程度指标值的标准偏差与均值之商(S.D/Mean)为数字鸿沟的具体量度(金兼斌,2003)。(2)关于数字鸿沟的影响因素研究。其结论是国际之间的数字鸿沟影响因素主要包括经济发展水平、国家知识发展能力、对外开放程度以及通讯技术引进水平,而国内之间的数字鸿沟影响因素主要包括经济发展水平、城市化水平与其他信息技术利用水平 (胡鞍钢,周绍杰,2002,汪明峰,2005)。(3)关于数字鸿沟的影响及对策研究。如黄艾华指出互联网本身并无扩大或合拢“知识沟”的倾向,但由于众多外在因素的影响,其快速、高效、便捷的独特优势将传统大众媒介原有影响下业已形成的“知识沟”数倍放大(黄艾华,2002)。为此,研究者提出了如政府主导、加强教育、出台政策、进行宣传、寻求支持、设施建设等对策(胡延平,2002;汪全莉,范拥清,2008)。

在第二道数字鸿沟的研究中,则主要围绕以下几方面进行:(1)利用指标进行测量。祝建华通过考察网民的八种网络操作能力来反映其总体的网络使用技能(祝建华,2002)。(2)分析其影响因素。如韦路指出网络知识对网络使用意向有显著影响(韦路,2008)。(3)探索其社会影响。如韦路指出相对于互联网接入而言,互联网使用对于人们的知识获取有更大影响(韦路,2006)。

总的来说,国外对第二道数字鸿沟的研究突破了以往仅研究社会人口统计情况、经济状况等影响因素,将其影响因素扩展到多方面。不过,国外的互联网普及与使用状况与国内有很大差别,不能直接套用其结论。

国内的数字鸿沟研究主要存在以下几方面的不足:

第一,缺乏对第二道数字鸿沟测量的详细的操作定义。第一道数字鸿沟的测量虽然已获得成果,但其并不能直接应用到第二道数字鸿沟上,而已有的研究仅对某些互联网使用如技能进行了测量,而没有全面的测量指标。

第二,理论研究与经验研究相互脱节。相当一部分理论研究的文章完全没有经验材料的支持。缺乏利用问卷调查、访问调查去观察收集第一手材料。

为此,本研究力图弥补现有研究的缺陷,选择大学生群体作为例子进行实证分析,对其第二道数字鸿沟情况进行全面的测量,并分析其各种影响因素,并从中找出其中显著性的影响因素。

二、理论框架与相关假设

第一,知识沟的理论框架。1970年,蒂奇纳、多诺霍等研究了大众传播实际上可能扩大不同社会阶层成员之间的知识差距问题,提出了知识沟理论,并指出知识沟是以群体的社会经济地位作为考察媒介传播效果的主要变量,认为随着大众传媒向社会传播的信息日益增多,处于不同社会经济地位的人获得媒介知识的速度是不同的,社会经济地位较高的人将比社会经济地位较低的人以更快的速度获取这类信息。因此,这两类人之间的知识差距将呈扩大而非缩小之势。后来该理论发展成为一个完整的理论架构,将知识沟的影响因素分为宏观(社区、社会和国家层面)和个人(个人的主观意识)两个大的层面。宏观层面,社会经济状况直接决定了知识沟在不同的群体中的存在性。对于正在读书的大学生来说,其还未进行社会分工和有自己的个人收入,因此其社会经济状况更多是与其出生地、父母学历等家庭社会经济背景相关,而在相同的社会经济状况群体中,个人层面因素对知识沟的形成则起了决定性的作用。而个人层面因素包括很多,如学历、网络专业知识等。学历对于一个人是通用知识,而网络知识则专指使用网络的专业知识。根据这一理论框架,我们提出以下假设:

假设1:父母学历水平越高的大学生,其网络使用水平就越高。

假设2:出生地是城市的大学生比非城市的网络使用水平要高。

假设3:大学生的学历水平越高,其网络使用水平就越高。

假设4:大学生的网络专业知识水平越高,其网络使用水平就越高。

第二,使用与满足理论框架。使用与满足理论从受众的心理动机和心理需求角度出发,结合心理学和社会学知识,解释了人们使用媒介以得到满足的行为,提出了受众接受媒介的社会原因和心理动机。1974年卡茨等在《个人对大众传播的使用》中论述了对媒介使用与满足进行调查研究的基本逻辑:(1)需求的社会和心理起源;(2)人们的需要;(3)需求产生的期望;(4)期望指向的大众传播媒介或其他来源;(5)这些来源引向对不同形式媒介的接触 (或参与其他活动);(6)由接触造成需要的满足;(7)与满足同时产生的其他后果。一些对卡茨的看法持不同意见的研究者则提出了对于满足的不同理解。他们认为满足是受众的一种个人心理需求和心理期待。两种争论的结果形成了“使用—满足理论”的假说,该假说认为受众在接受传媒信息的过程中是较为主动的,他们对信息有着各种各样不同层次、不同角度的需求和期待,如获得信息、进行娱乐或者进行社交等。如果某些受众在使用特定媒介的过程中,需求获得满足,或收获超出期待,那么对于这些受众而言,媒介就具有较强的效果。后来,祝建华在使用与满足理论的基础上,结合创新扩散理论,提出了新媒体权衡需求理论,指出当且仅当受众发觉其生活中某一重要需求已经无法被传统媒体满足、并且认为新媒体能够满足其需求时,他们才会开始采纳并持续使用这一新媒体。这其实是说,人们之所以使用网络在于传统媒体不能满足其需求,而网络却能满足其需求,根据这一理论框架,我们提出以下假设:

假设5:传统媒体(包括报纸、广播、电视、电影)满足其个人需求的水平越低,大学生网络使用水平就越高。

假设6:网络满足其个人需求水平越高,大学生的网络使用水平就越高。

第三,态度与自我效能感的理论框架。对于态度这一概念,一个比较通用的定义是由阿杰恩(Ajzen,1993)提出的,“态度是指一个人对某对象、行为、个人、单位、事件,或在个人世界里可分离的部分的某种程度的喜欢或不喜欢的倾向”。这一概念指出了态度这一概念的关键是可以衡量,态度不仅仅是一个简单的概念,它有强度、成分、方向等因素。影响态度强度的因素有很多,其中最为关键的是重要性,如衡量网民对互联网对其生活、工作、学习的重要性程度就能较好的衡量出网民对互联网的态度。而网民对互联网的态度将会对其如何使用互联网有着重要的作用。网络自我效能感是与态度相关的概念,都属于情感方面的概念,只不过网络自我效能感侧重于个人的信心以及判断。班杜拉将“自我效能感”定义为个人所拥有的一种“生发性能力,依靠这种能力,个体可将自我的认知、社会和行为技能有效整合,并运用于各种行为以实现不同的目的”(Bandura,1986)。与此类似,马托里荷与杜丽波尼(Martocehio&DuLlebohn,1994)将其定义为“当为执行一项任务,个体对将自己的动机、认知、行动方案等加以整合协调以完成该任务的个人能力的判断。”这种定义方法强调自我效能感的三个关键特征。其一,自我效能感是个人对自己能力的一种信念,而这种能力所关乎的是个人做出某种行为,而不是对这种行为的后果的评价。其二,自我效能感所关注的是整体结果,而不是达到这种整体结果的某个组成部分的技巧或技巧层面。其三,自我效能感是个人对自己未来将能做什么的评价,而不关注自己在过去曾经做过什么。根据态度和自我效能理论的理论框架,我们提出以下假设:

假设7:大学生对互联网的态度值越高,其网络使用水平就越高。

假设8:大学生的网络自我效能感越高,其网络使用水平就越高。

三、变量与测量

(一)问卷数据获得及基本情况

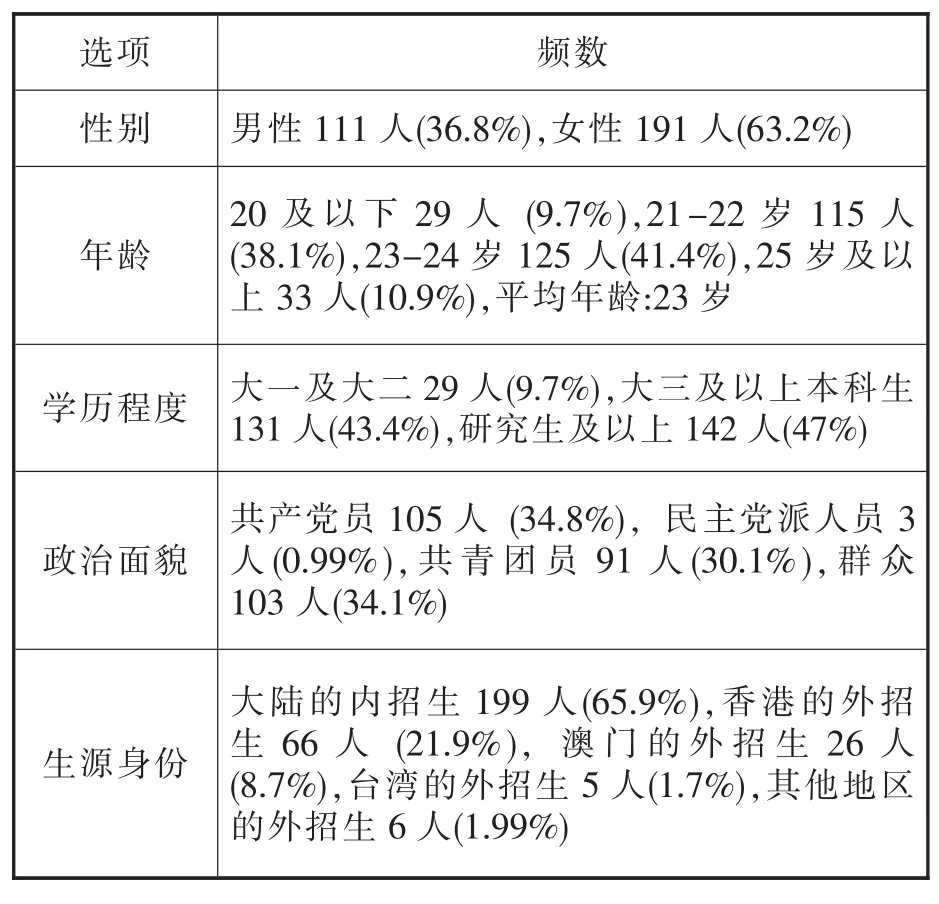

本研究采用的数据来源于对暨南大学的在校生(包括本科生、硕士生、博士生)的拦截调查。本问卷的访员为选修笔者 《网络与新媒体研究》的研究生和选修笔者《网络新闻传播》的本科生,这些学生两人一小组,一为访问员,一为督导员。每一访问员完成5份问卷,访问调查完对问卷进行编号,并对其“访问地点”、“访问时间”、“访问的总时间”进行记录,并要求每一小份问卷都要有访问员及督导员的亲笔签名。经过培训后,各访员于2010年5月份的不同的时间顺利在暨南大学的饭堂、图书馆、教学楼或宿舍进行拦截式调查,并在被访者当场填写问卷后即刻回收。问卷共发放回收335份,其中有效问卷为302份,本调查的完成率为90.1%。然后,我们采用SPSS13.0版软件对调查结果进行统计分析。有效样本数据的基本情况见下表1。

显然,就关键性的人口统计学变量看,这一便利抽样的结果是较好的(本研究的所有数据可在获得授权后向研究者索取)。同时,数据显示大学生的平均上网时间最小值为1小时,网龄最小值为1年,结合大学网络的普及程度,可得出样本中的大学生都上网,也就是不存在接入网络的差距,即不存在第一道数字鸿沟的差距。

(二)因变量

本研究以大学生的第二道数字鸿沟,即互联网的使用情况差距为分析对象。有关因特网使用鸿沟的早期研究主要集中在上网时间的差距上(Nie&Er-bring,2000;Robinsonetal.,2000)。然而,观察到相等的上网时间并不一定意味着人们以相 同 的 方 式 使 用 因 特 网 (Moy,Scheufele,&Holbert,1999)。上网时间为互联网的使用情况的量,而上网目的为互联网的使用情况的质。为此,我们的因变量包括以下两个维度。

表1 有效样本基本情况

表2 变量值的分布(N=302)

1.上网时间。测量的问题是“您每天平均上网时间大概为多少小时?”,属于连续变量。

2.上网目的。根据本研究需求,主要是了解上网行为是否获得与学习、生活相关的知识。为此,本文采用以下问题测量:对于下面的行为,您的使用频率是(1=从不使用,2=很少使用,3=有时使用,4=较常使用,5=经常使用)12A,利用电子邮件来了解与学习、生活有关的信息;12B,参加网上在线聊天、讨论与学习、生活有关的事情;12C,通过搜索引擎在网上搜寻与学习、生活相关的信息;12D,访问与学习、生活相关如登载专业知识的网站、论坛;12E,使用博客空间上传与学习、生活有关的文章,为此将上网目的直接化为上网行为获得与学习、生活相关的知识的程度来测量,将各支项加总后即为另一因变量——与学习、工作相关的互联网使用指数,其也属于连续变量。

(三)自变量

1.家庭社会经济背景变量:(1)大学生父母的学历。教育学的相关研究表明,父母的受教育程度会影响青少年的文化知识的获得 (方长春、风笑天,2005),为更好地探究双亲受教育程度对青少年网络技能程度的影响情况,我们以是否接受过专科及以上层次的教育为标准,父亲或母亲接受过专科及以上层次的教育=1;未接受过专科及以下层次的教育=0进行赋值。(2)出生地。由于城市与非城市互联网使用差距比较大,为此,我们以城市=1,一般城镇及乡村=0进行赋值。

2.知识水平变量:(1)学历水平(连续变量)。以不同学历层次大概接受的教育年限赋值:大一或大二=13,大三或大四=15,硕士以上=17。(2)网络知识水平。网络知识为使用网络的专业知识,这些知识可能与学历水平相关,也可能与学历水平不相关。网络知识可被定义为个人在一定时间内所形成的、与网络使用有关的一系列特质(Potosky,2007)。网络知识包括与互联网的日常使用密切相关的两个面向:知道关于网络是什么的认识和通过网络可以做什么的认识(Page&Un-cles,2004)。这两个维度又可被称为陈述性知识和程序性知识(Best,1989;Page&Uneles,2004)。陈述性知识,指人们对网络相关的特定术语如Cookies、浏览器(browsers)的理解等,而程序性知识是人们对如何通过网络执行相关操作和任务的理解。本研究对陈述性知识的测量为是否知道下列知识:A、知道“蠕虫”这种网络病毒?B知道什么是“置顶”?C、知道什么是Cookies?D、知道什么是“代理服务器”?E、知道什么是网络视频中的“缓冲”?知道=1,不知道=0。而程序性知识测量为是否知道下列知识:A、知道怎么去对付“蠕虫”这种网络病毒?B、知道如何将帖子“置顶”?C、知道如何使用Cookies?D、知道如何设置 “代理服务器”?E、知道怎么应付网络视频中的“缓冲”这一现象?知道=1,不知道=0。然后将各支项分值加总为网络知识水平变量值。

3.媒体使用满足需求动机变量:(1)传统媒体(报纸、广播、电视、电影等)是否能满足以下各方面的需求(1=完全不满足;2=大半不满足;3=一半满足,一半不满足;4=大半满足;5=完全满足),其分支选项为1A、了解国内外新闻事件;1B、获得有关个人生活的信息(如购物、旅游、投资、医疗健康知识);1C、获得有关工作/学习的信息(如求职、求学、提高工作或学习水平的知识和技能);1D、娱乐或个人爱好(如玩游戏、听音乐、体育消息);1E、发表个人对各种公众事务的看法、意见1F、增进感情交流(结识新朋友、维持与已有朋友的关系),将实际的赋分值加总为传统媒体满足受众需求动机的变量值。(2)互联网是否能满足以下各方面的需求 (1=完全不满足;2=大半不满足;3=一半满足,一半不满足;4=大半满足;5=完全满足),其分支选项为1A、了解国内外新闻事件;1B、获得有关个人生活的信息(如购物、旅游、投资、医疗健康知识);1C、获得有关工作/学习的信息(如求职、求学、提高工作或学习水平的知识和技能);1D、娱乐或个人爱好(如玩游戏、听音乐、体育消息);1E、发表个人对各种公众事务的看法、意见;1F、增进感情交流(结识新朋友、维持与已有朋友的关系),将实际的赋分值加总为互联网满足受众需求动机的变量值。

4.态度与自我效能感变量:(1)对互联网的态度。以“互联网在您的生活、工作/学习中有多重要?①非常重要;②比较重要;③无所谓;④不太重要;⑤完全不重要;⑥不知道/难讲”这一选项来测量,其中选择①非常重要=5;选择②比较重要= 4;选择③无所谓或⑥不知道/难讲=3;选择④不太重要=4;⑤完全不重要=5。(2)网络自我效能感。本研究采用6个项目来测量个人对自己使用互联网的信心的评价,包括各种网上活动,如信息搜索、与他人沟通、解决实际问题等。我们要求受访者在5级李克特量表上标明自己对上述6个陈述的同意程度,数字愈大表明同意的程度愈高,其中1代表 “完全不同意”,5代表 “完全同意”。其具体项目为:4A、我有信心能在网上搜索到自己所需的信息;4B、我有信心通过网络来解决实际问题;4C、我有把握通过网络与人较好的交流;4D、我有信心通过网络来完成需要做的事情;4E、我觉得自己可较好的使用网络设备;4F、即使身边没有人帮助,我也能通过网络完成相关工作,然后将各得分加总起来作为自我效能感变量值。

5.人口统计特征变量(1)性别。男=1,女=0。(2)年龄(连续变量)

(四)变量分布

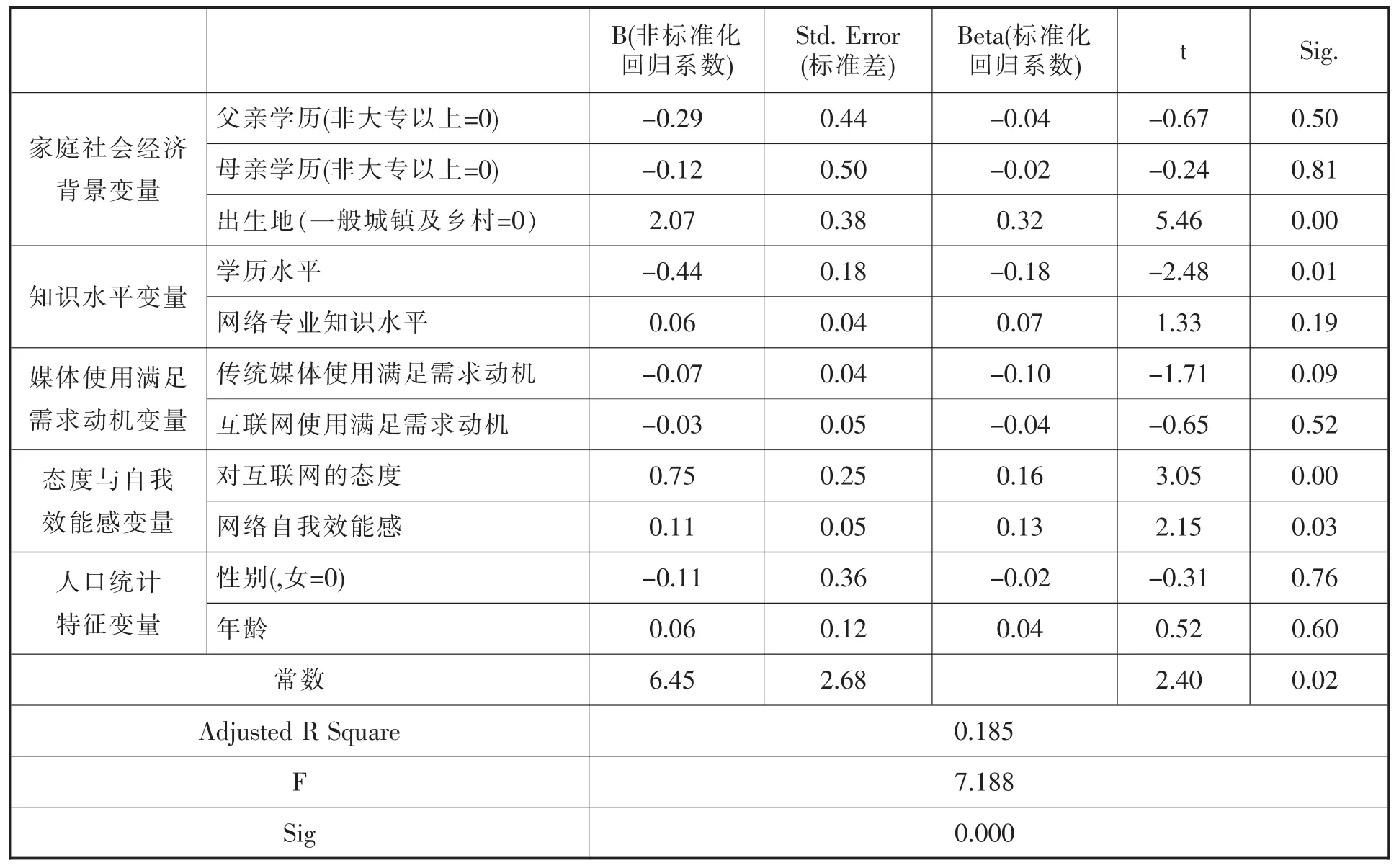

表3 大学生上网时间的影响因素(线性回归分析)

而因变量上网时间,与学习、工作相关的互联网使用指数的离散系数(样本数据的标准差与相应平均值之比)分别为0.56和0.18,比年龄和自身学历水平的离散系数(都为0.08)要大,这显示了样本数据的离散程度还是比较大。也就说,大学生群体之间的互联网使用水平 (上网时间,与学习、工作相关的互联网使用指数)存在着比较大的差距,即第二道数字鸿沟比较大。

四、因变量影响因素分析

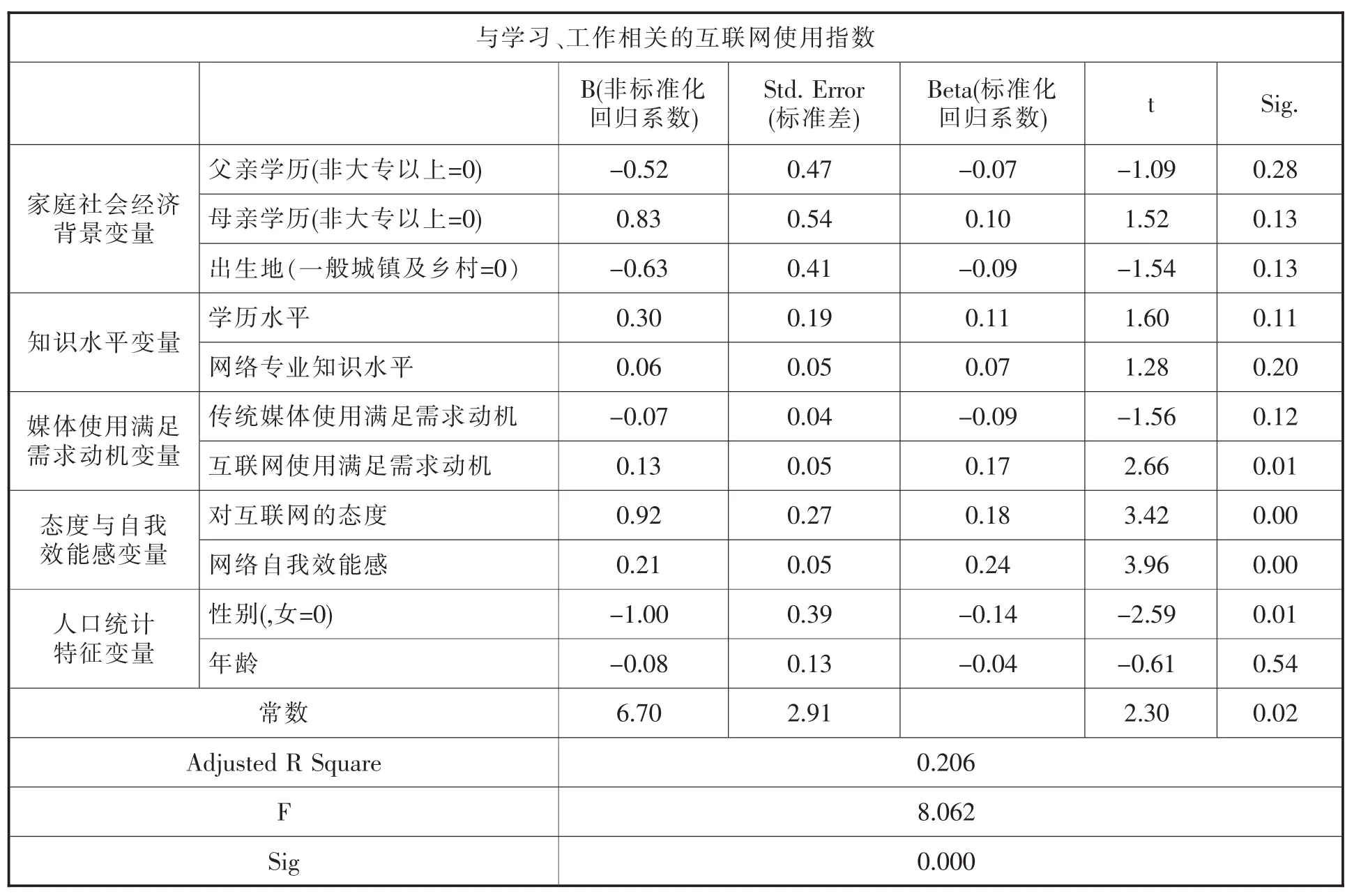

在本研究中,由于因变量是连续变量,自变量为类别变量(哑变量)或连续变量,因此使用线性回归分析以上网时间以及与学习、工作相关的互联网使用指数为因变量分别对自变量进行回归,得出以下表3与表4:

表3和表4显示,家庭社会经济背景变量、知识水平变量、媒体使用满足需求动机变量、态度与自我效能感变量、人口统计特征变量这五类自变量对大学生上网时间解释能力为 18.5%(Adjusted R Square),自变量对与学习、工作相关的互联网使用指数解释能力为20.6%(Adjusted R Square),虽然其解释力不是很强,但其回归方程都能通过F检验 (两回归方程F检验均为显著,Sig﹤0.000,通过一般研究中的F显著性水平为0.001的假设检验)。

但是在解释不同因变量的时候,具体的各自变量的解释是不同的。根据以往的一些研究经验,本研究将各自变量的显著性水平确定为0.05,即Sig(有的也称p)小于0.05为通过显著性检验。为此,对于大学生上网时间,家庭社会经济背景这组变量中的父亲学历(Sig=0.50)和母亲学历(Sig=0.81)都未通过显著性检验,而对于与学习、工作相关的互联网使用指数这一因变量,家庭社会经济背景这组变量中的父亲学历 (Sig= 0.28)和母亲学历(Sig=0.13)同样未通过显著性检验,假设1未通过假设检验。而另一变量出生地(Sig=0.00)对于大学生上网时间通过显著性检验。而出生地(Sig=0.13)对于与学习、工作相关的互联网使用指数则未通过显著性检验。出生地在大学生上网时间回归方程中的Beta为0.32,这表明城市的大学生,其上网时间比非城市的大学生要多。而在另一因变量——与学习、工作相关的互联网使用指数中,大学生的出生地却没有显著影响,这说明虽然出生地能影响大学生的上网时间,但对其使用目的却没有影响,其使用目的应归结于其他原因,这样假设2部分得到检验。

表4 与学习、工作相关的互联网使用指数的影响因素(线性回归分析)

知识水平这组变量中的学历水平对大学生上网时间的影响Beta为-0.18,Sig为0.01,虽然通过显著性检验,但标准化回归系数为负数,这说明学历水平越低的大学生,其上网时间越长,也就是说使用水平越高,与假设3的方向相反,为此,未能通过假设检验,而学历水平对与学习、工作相关的互联网使用指数的影响Beta为0.11虽然为正,但Sig却为0.11,未通过显著性检验,因此,假设3未通过检验。而另一变量的网络专业知识水平对上网时间(Sig.=0.19)及与学习、工作相关的互联网使用指数(Sig.=0.20)两因变量均无显著影响,假设4未通过检验。也就是说,大学生的网络专业知识水平与大学生网络使用水平无关。

媒体使用满足需求动机这组变量中的传统媒体使用满足需求动机对大学生上网时间(Sig.= 0.09)和与学习、工作相关的互联网使用指数(Sig. =0.12)均无显著影响,也就说,假设5未能通过检验。而另一自变量互联网使用满足需求动机对大学生上网时间(Sig.=0.52)同样无显著影响,但对与学习、工作相关的互联网使用指数(Sig.=0.01)却有显著影响,且互联网使用满足需求动机影响与学习、工作相关的互联网使用的Beta(标准化回归系数)为0.17,也就是说,互联网使用满足需求动机越高,大学生的与学习、工作相关的互联网使用指数就越高。这样假设6部分得到检验。在态度与自我效能感这组变量中,对互联网的态度对大学生上网时间的影响数值中,其Beta为0.16,Sig为0.00,也就是说大学生对互联网的态度值越高,其上网时间就越高,并能通过显著性检验;而对互联网的态度对大学生的与学习、工作相关的互联网使用指数的影响数值中,其Beta为0.18,Sig为0.00,也就是说大学生对互联网的态度值越高,其与学习、工作相关的互联网使用指数就越高,并能通过显著性检验,因此,假设7得到检验。而另一自变量自我效能感对大学生上网时间的影响数值中,其 Beta为 0.13,Sig为0.03,也就是说大学生对互联网的自我效能感越高,其上网时间就越高,并能通过显著性检验;而自我效能感变量对与学习、工作相关的互联网使用指数的影响数值中,其Beta(标准化回归系数)为0.24,Sig为0.00,也就是说大学生对互联网的自我效能感值越高,其与学习、工作相关的互联网使用水平就越高,并能通过显著性检验;因此,假设8得到检验。

在人口统计特征这组变量中,性别对大学生上网时间的影响 (Sig.=0.76)未能通过显著性检验,对与学习、工作相关的互联网使用指数上(Sig.=0.01)却通过了显著性检验,这说明男女在与学习、工作相关的互联网使用上有显著差异;而年龄对大学生上网时间的影响(Sig.=0.60)未能通过显著性检验,对与学习、工作相关的互联网使用指数(Sig.=0.54)也未能通过显著性检验。

五、结论与讨论

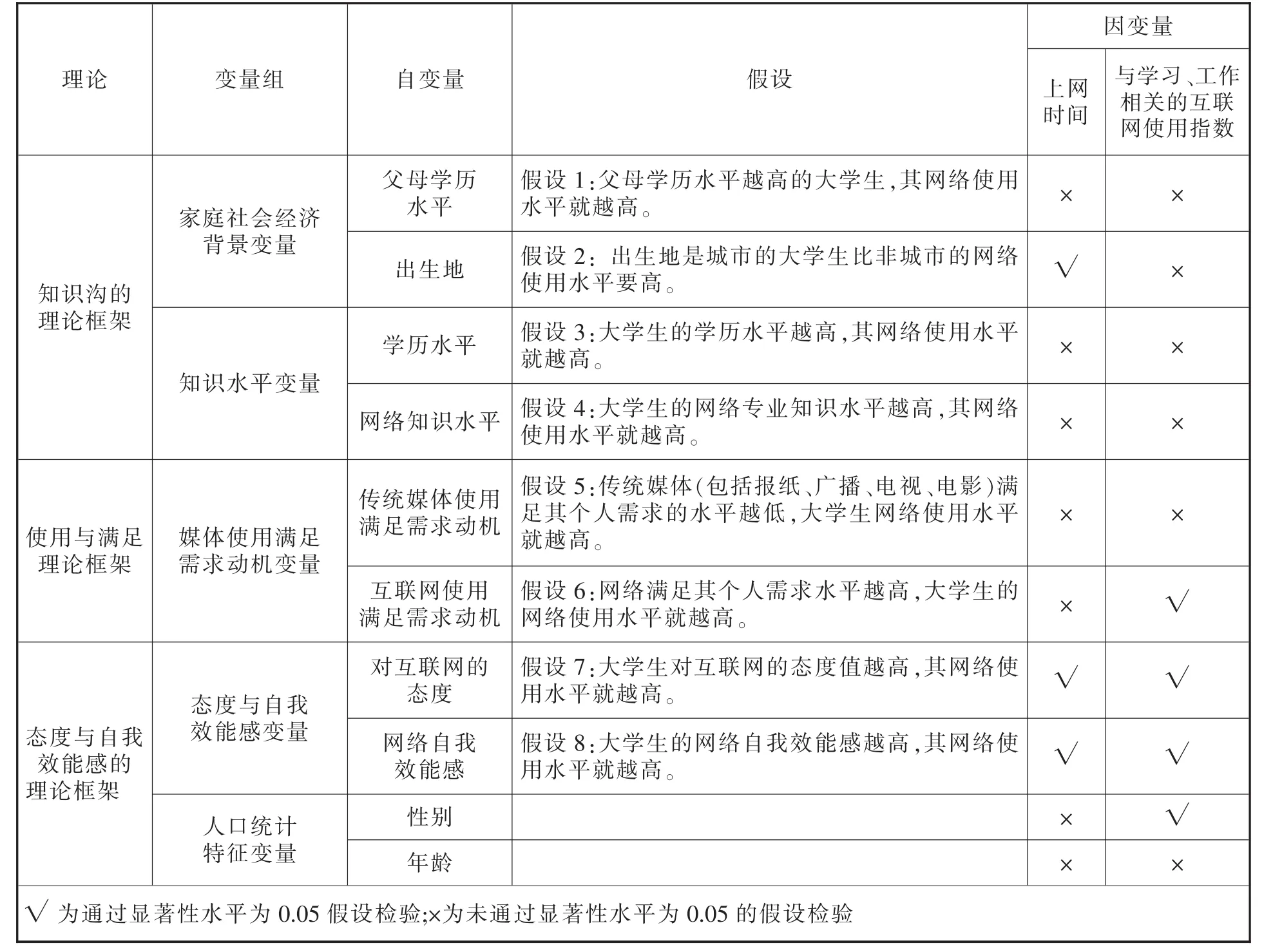

表5 不同因变量及自变量的假设通过情况分析

综上所述,我们可以看到,在对网络使用水平这一因变量,分为作为量的衡量程度上网时间与作为质的衡量指标的与学习、工作相关的互联网使用指数。将第二部分的理论框架与相关假设、第三部分的变量与测量,第三部分的影响因素分析结合起来,可得出以下表5:

表5显示,由知识沟的理论框架推导出来的假设仅有“出生地是城市的大学生比非城市的网络使用水平要高”通过检验,这表明,作为互联网使用水平的衡量的第二道数字鸿沟“使用沟”,与第一道数字鸿沟“接入沟”不同。“接入沟”的影响因素主要包括教育、学历、收入的社会经济地位变量及地域变量,然而,这些因素在“使用沟”中产生的影响就显得较弱,甚至不显著,或者虽然显著但方向相反,如学历,尤其是对于大学生这一群体来说更是如此。这是由于目前大学普遍连入互联网,并且提供免费上网,这些有利条件降低了社会经济地位变量对上网的限制,使大学生使用互联网行为的不同更多的体现在其他方面的因素不同上。这一结论发展了不同人群的第二道数字鸿沟的影响因素的相关观点,在以往的研究中,对于青少年来说,第二道数字鸿沟中某些互联网的使用的显著影响因素为社会经济地位,如 Jochen Peter和 Patti M.Valkenburga通过对749个13-18岁的德国青少年的问卷数据进行多元分析得出,具有较高社会经济地位及认知能力的青少年,更多的使用互联网用于获得信息,而较少用于娱乐,而具有较低社会经济地位及认知能力的青少年,则更多的使用互联网用于娱乐,而较少用于获得信息(Peter&Valkenburg,2006)。如江宇在2005年9月至12月,以北京市八城区217所中学的高中生(13-18岁间)为研究对象,采用分层多级整群抽样的方法,获得有使用网络经验且能在家中上网的高一学生的1276份问卷,得出家庭社会经济地位越高的家庭,其孩子拥有的网络技能越丰富。家庭社会经济背景因素在直接影响青少年网络技能的传授状况外,还通过影响青少年就读的学校级别来间接地影响他们在网络技能获得上的差异(江宇,2007)。大学生与青少年的第二道数字鸿沟的显著影响因素之所以不同,一个重要原因在于大学生与青少年的居住场所不同,大学生大多住在大学,因此较少受家庭这些社会经济地位的因素影响,而青少年大多住在家里,而家庭是青少年社会化的重要场所,影响着青少年惯习的形成,所以青少年不同的上网兴趣、需求也受到其成长的家庭因素的影响。当然,大学生的上网时间还是受到其出生地的显著影响,也就是,大学生使用网络行为尽管摆脱家庭社会经济背景的影响,但还未完全摆脱出生地的限制。

由使用与满足理论框架推导出来传统媒体使用满足需求动机及互联网使用满足需求动机仅有后者对因变量之一的与学习、工作相关的互联网使用指数有显著影响。在以往的研究中,动机在不同人群互联网的使用差距中显得非常重要(van Dijk,2004,2005,2006;Sun,Rubin,&Haridakis,2008)。当然,不同的研究把互联网的使用差距进行了不同的操作化定义,如Sun,Rubin和Haridakis把互联网的使用差距操作为对互联网使用的依赖程度的不同(Sun,Rubin,&Haridakis,2008),本研究中将互联网的使用差距进行了上网时间与使用目的划分,虽然上网时间这一因变量未检验出有显著影响因素,但使用目的(与学习、工作相关的互联网)的显著影响因素为互联网使用满足需求动机,说明动机仍然是互联网使用的重要因素。而传统媒体使用满足需求动机对上网时间与使用目的并无显著影响,可能是大学生住校,对传统媒体,尤其是广播、电视接触及少,难以对其互联网使用产生影响。

本研究中最值得注意的结论是态度与自我效能感的理论框架推导出来的对互联网的态度,网络自我效能感变量均对两个因变量产生显著性影响,而且是正向相关,假设7“大学生对互联网的态度值越高,其网络使用水平就越高”与假设8“大学生的网络自我效能感越高,其网络使用水平就越高”都得到假设检验。这是其他任一变量组(包括人口统计特征变量组)都没有显示出来的数据特征。对互联网的态度与网络自我效能感都属于情感概念,也就是说,互联网使用中的情感因素对大学生互联网使用水平(包括上网时间和与学习、工作相关的互联网使用指数)都能产生正面的显著影响。换句话来说,在现阶段,减少大学生的第二道数字鸿沟的差距,可从培养提高其对互联网使用中的情感因素入手。

当然,本研究存在一定的局限性。一方面,尽管对于因变量第二道数字鸿沟——互联网使用水平差距,采用了使用数量与使用质量的划分,但是将使用质量直接等同于使用目的,最终归结于与学习、工作相关的互联网使用指数,虽然在数据分析中体现了比较好的结论,但是还是存在片面之嫌,因而未来的研究可以将第二道数字鸿沟更加细化,从多个角度来测量以及全面分析网民之间的互联网使用水平的差距。另一方面,本研究的局限还在于所使用的便利抽样方法,这制约了研究结论的可概化性。尽管便利抽样对于假设检验的目的已足够,但为将研究结论推及到更为广大的群体,随机抽样却是必需的。

尽管存在上述局限,本研究对第二道数字鸿沟作了划分,尤其是对互联网使用水平不仅用上网时间来测量,还使用了与学习、工作相关的互联网使用指数来测量,后者直接与知识的获得与增加相关,因而也能在一定程度上反映出不同的大学生利用互联网获得知识的情况与差距,这对了解及减少大学生的第二道数字鸿沟有着重要的分析意义。另一方面在数据分析中,对互联网的态度与网络自我效能感这些情感因素显现了特别重要的影响作用,这不仅发展了数字鸿沟的相关理论知识,还能对于传播者在实际中如何提高大学生利用互联网获取更多知识,及减少大学生之间的第二道数字鸿沟等工作有着重要的实践指导意义。根据2010年1月15日中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布的《第25次中国互联网络发展状况统计报告》显示,中国网民有12.1%是大学本科以上学历,28.8%是学生,这两群体的交汇点就是大学生,虽然大学生上网人数在全国网民的总体比例有所下降,但其至今仍然是中国网民中一个重要组成部分,而且大学生使用互联网情况好坏与否在一定程度上影响着我国未来的发展。因此,关注大学生的互联网使用水平,尤其关注大学生如何利用互联网来增加自己的知识,是值得学者们不懈探索的研究课题。

[1]祝建华.数码沟指数之操作定义和初步检验[C].吴有训主编:《21世纪新闻传播研究》.汕头大学出版社,203-211.

[2]胡延平.跨越数字鸿沟——面对第二次现代化的危机与挑战[M].北京:社会科学文献出版社,2002.

[3]黄艾华.网络传播加剧知识沟扩散[J].现代传播. 2002,(4):55-57.

[4]金兼斌.数字鸿沟的概念辨析[J].新闻与传播研究,2003,(1):75-79.

[5]胡鞍钢,周绍杰.新的全球贫富差距:日益扩大的“数字鸿沟”[J].中国社会科学.2002,(3):34-48.

[6]汪明峰.互联网使用与中国城市化——“数字鸿沟”的空间层面[J].社会学研究.2005,(6):112-135.

[7]方长春,风笑天.阶层差异与教育获得——一项关于教育分流的实证研究 [J].清华大学教育研究.2005,(5):22-30.

[8]汪全莉,范拥清.中国各省(市、区)间数字鸿沟现状宏观分析—以第10~19次CNNIC统计报告为基础[J].统计与信息论坛.2008,(05).

[9]Ajzen,I(1993).Attitude theory and the attitudebehavior relation.In D.Krebs&P.Schmidt(Eds.)New directions in attitude measurement.Berlin,New York:De Gruyter.

[10]Bandura,A.(1986).Social foundations of thought and action,Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,P391.

[11]Best,J.B.(1989).Cognitive psychology(2nd Ed)New York:West Publishing.

[12]Broos,A.&Roe,K.(2006).The digital divide in the playstation generation:Self-efficacy,locus of controland ICT adoption among adolescents. Poetics,34(4-5),306-317.

[13]Chen,H.-T.(2007).Sharing,connection,and creation in the web 2.0 era:Profiling the adopters of video-sharing and social-networking sites.Paper presented at the Association for Education in Journalism and Mass Communication,Washington D.C.

[14]Hamburger,Y.A.,& Ben-Artzi,E.(2000).The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the internet.Computers in Human Behavior,16,441-449.

[15]Hills,P.,&Argyle,M.(2003).Uses of the internet and their relationships with individual differences in personality.Computers in Human Behavior,19(1),59-70.

[16]Hargittai,E.,& Hinnant,A. (2008).Digital inequality:Differences in young adults’use of the internet.Communication Research,35(5),602-621.

[17]Jackson,L.A.,Ervin,K.S.,Gardner,P.D.,&Sch-mitt,N.(2001).The racial digital divide:Motivational,affective,and cognitive correlates of internet use.Journal of Applied Social Psychology,31(10),2019-2046.

[18]Martochino.J.J,& Dulebohn,J.(1994).Performance feedback effects in training:The role of perceived controllability.Personnel Psychology,47(2),357-373.

[19]Madden,M.(2003).America’s online pursuits. Washington,D.C.:Pew Internet& American Life Project.

[20]Madden,M.,& Rainie,L. (2003).America’s online pursuits:The changing picture ofwho’s online and what they do:Pew Internet&American Life Project.

[21]Moy,P.,Scheufele,D.A.,&Holbert,R.L.(1999)T-elevision use and social capital:Testing Putnam’s time displacement hypothesis Mass Communication &Society,2(1/2),27-45.

[22]Nie,N.,&Erbring,L.(2000).Internet and society: A preliminary report.Stanford,CA:Stanford Institute for the Quantitative Study of Society.

[23]Peter,J.,& Valkenburg,P.M. (2006). Adolescents’internet use:Testing the “Disappearing digital divide”versus the“Emerging digital differentiation”approach.Poetics,34(4-5),293-305.

[24]Potosky,D.(2007).The internet knowledge(iK-now)measure.Computersin Human behavior,23,2760-2777.

[25]Robinson,J.P.,Kestnbaum,M.,Neustadtl,A.,& Al-varez,A.(2000).Mass media use and social life among Internet users.Social Science Computer Review,18(4),490-501.

[26]Rojas,H.,&Shah,D.(2003).Beyond access:The digital divide and internet uses and gratifications. IT&Society,1,46-72.

[27]Sun,S.,Rubin,A.M.,& Haridakis,P.M.(2008). The role of motivation and media involvement in explaining internet dependency.Journal of Broadcasting&Electronic Media,52(3),408-431.

[28]Van Dijk,J.(2004).Divides in succession: Possession,skills,and use of new media for societal participation.In J.N.Newhagen&E.Bucy(Eds.),Media access:Social and psychological dimensions of new technology use(pp.233-254).Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

[29]Van Dijk,J.(2005).The deepening divide inequality in the information society.Thousand Oaks: Sage.

[30]Van Dijk,J.(2006).Digital divide research,achievements and shortcomings.Poetics,34(4-5),221-235.

G642.0

A

1001-862X(2011)01-0134-10

曾凡斌(1974-),男,广东广州人,暨南大学新闻与传播学院教师。研究方向:传媒与社会。

(责任编辑 焦德武)