英汉“切断”事件动词的语义特征与句法行为对比研究

2011-11-26李志君黄小萍

○李志君 黄小萍

(华侨大学 外国语学院,福建 泉州 362021)

一 引 言

自从史前社会开始,切断行为就是人类社会重要而普遍的日常活动,是影响人类语言与认知的重要活动。[1]885-890比如,人们对使用锋利工具加工食品原材料这一最常见的切断行为的认知因所用工具、行为方式等的不同而异,进而导致该行为的语言表征的差异。如汉语中用刀将肉分离成碎片称之为“切”,而用大砍刀将坚硬的骨头分成小块称之为“剁”或“砍”。因此,“切断”事件动词成为近年来国外认知语言学、语义类型学和语义与句法关系研究的重要课题。Guerssel et al.[2]885-890、Levin、[3]Bohnemeyer[4]153-177和Majid[5]235-250等学者依据语义结构将“切断”事件动词划分为“切”类动词和“断”类动词,并且认为其不同的语义结构与其句法特征的差异密切相关,但切断语义场的结构、次范畴的数量、界限、语言表征及相关动词的句法行为因文化和语言的不同而异。[6]133-152,[7]60-96相关的跨语言研究涉及英语、德语、瑞典语、印度语、玛亚语、日语等多种语言及其变体,但鲜有相关的英汉语对比研究,我们查到的唯一一篇相关文献是Chen J.[8]273-285运用对应分析(correspondence analysis)法对六位说汉语者所作的切断事件视频片段的描述进行的汉语切断事件的范畴化特征分析,其中附带提及汉语与英语的部分区别,但没有进行系统深入的对比。

本文参考《The New Oxford Dictionary of English》和《现代汉语词典》(第五版)的释义,以文中出现的英语和汉语切断事件动词为关键词,考虑动词的数、时态和语态等形式变化,分别从Brigham Young University的the Corpus of Contemporary American English (COCA)和北京大学的现代汉语语料库中检索出所有动词的相关语料,随后从语料中筛选出表达切断事件的语料,并对其切断事件动词的语义和句法行为进行分析归类,找出两种语言间的异同。本研究旨在丰富该领域的研究,并为英汉互译、英语教学和对外汉语教学提供参考。

二 语义特征

Hale & Keyser[9]将切断事件定义为“使构成物体的完整材料被分离的日常事件”,Majid et al.[5]则定义为“涉及物体的材料被破坏的分离事件”。这些定义包括两层涵义:首先,切断事件是分离事件的一个亚事件,其核心语义是构成物体的材料经历由完整状态到分离状态的变化;其次,这种状态变化是不可逆的,比如将面包切成小块后无法再将其复原。因此,我们将切断事件定义为:使构成物体的完整材料被分离或破坏且不可还原的日常事件。

“切断”事件由描述“切”行为和该行为所致结果的两类亚事件构成,即“切”事件和“断”事件,[2]前者为后者发生的原因,后者是前者的结果。以下我们将对英汉语中表征这两个亚事件的动词的语义特征进行对比分析。

(一)“切”事件动词的语义特征

“‘切’事件涉及锋利的工具与表面接触而导致‘完整材料的分离’……同时还包括对工具或引起结果产生的方式的具体说明”[9]。因此,此类动词的语义涉及施事、工具、受事、行为方式等方面,主要包含以下义素:

(1)工具:主要有带刃类(如刀、剪刀)、锤类(如锤子、石头)和手类(如手或类似手的工具)三类,部分动词有对应的命名其专用工具的名词,如锯/saw--锯子/a saw,但在表层句法结构中动词与名词的共现频率很低,名词常被省略;

(2)行为方式:使用工具的方式,涉及力度、空间方向、速度、次数等,如“砍”的行为方式是先把斧头举高至空中,然后用力使刀随手落下与受事接触;

(3)受事的特点:包括硬度、脆性、弹性、维度(一维、二维或三维)等;

(4)受事的结果状态:包括是否完全分离、分离后的数目、大小、形状等。

切事件表达施事对受事采取某种行为,语义重点在工具或行为方式上。行为方式在很大程度上由工具的特性决定,如比较轻巧的刀放在受事表面上用手移动即可切开受事,而斧头等较重的工具须举高后向下用力击打受事才能将受事分离。故工具是切事件动词的最典型义素,可以据此将其分为使用带刃工具、手类工具和锤类工具三类。

汉语多数切事件动词的语义合并了关于工具意义的语法信息,并带有形态标记,例如使用带刃工具的动词多数含部首“刀”或“刂”,如切、剁、剪;使用手类工具的动词含部首“扌”或“手”。由于使用双刃工具进行的切事件都用专用动词“剪”描述,不能用单刃工具类动词替代,比如用剪刀剪头发不能说成“切/砍”头发,反之用刀切肉不能说成“剪肉”,故带刃工具类动词又可分为单刃和双刃工具类两个子类。英语的切事件动词没有关于工具义素的形态标记,单刃和双刃次范畴的划分比较模糊,用双刃工具进行的切事件也可用cut表达,如“scissor an advertisement out of the newspaper”中的“scissor”常用“cut”替代。

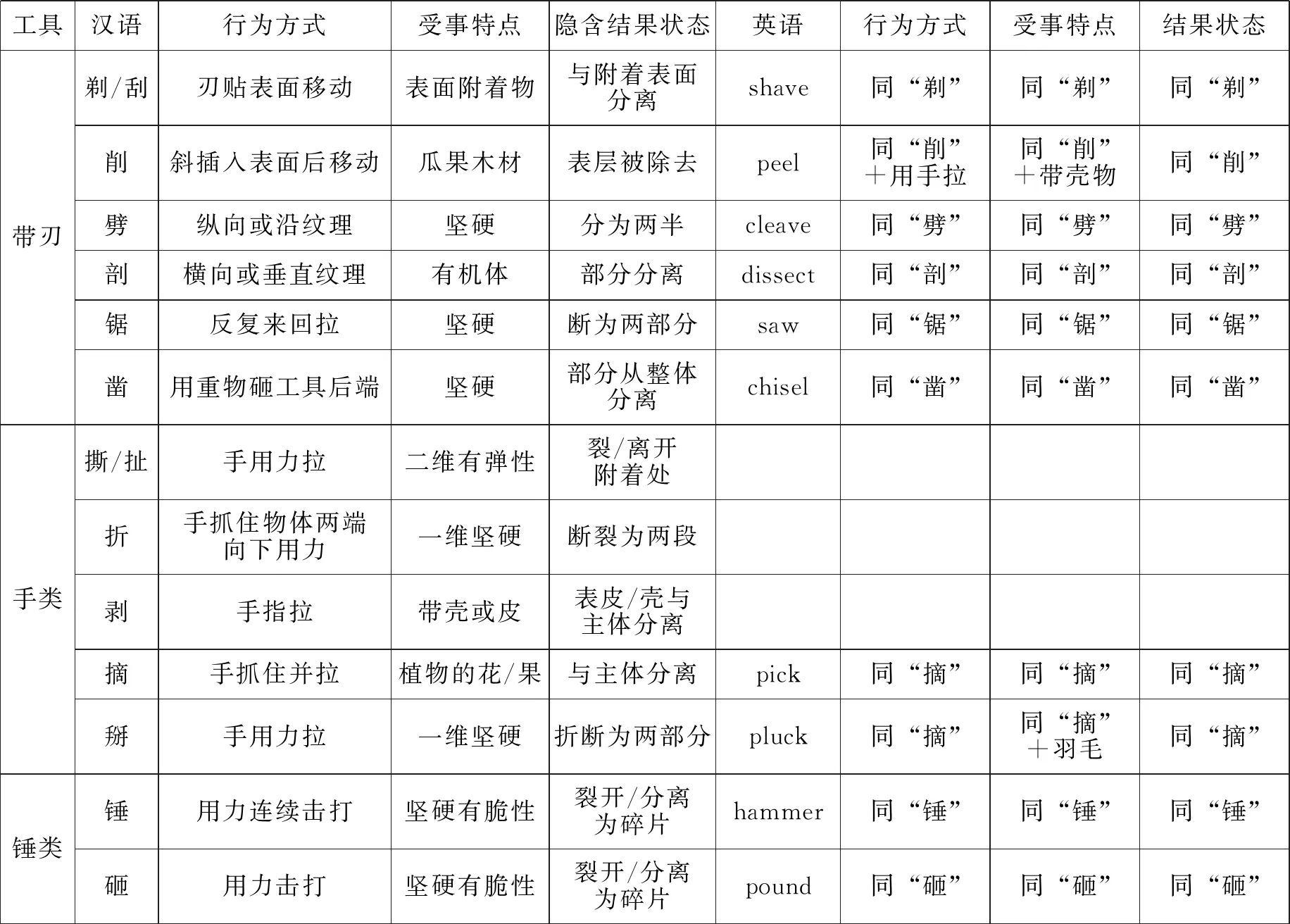

描述使用带刃工具的动词汉语中主要有切、砍、剁/斩、割、削、剃/刮、劈、剖、锯、凿、剪等,英语中主要有cut、hew/hack、slash、chop、mow、shave、peel、cleave、dissect、saw、chisel等,其语义差别主要表现在行为方式、受事特征和结果状态(见附录1)。两种语言中多数对应词的语义非常接近,少数英语词(如cut、peel)的语义外延比对应的汉语词广。

描述使用手类工具的动词汉语中有撕/扯、剥、折、摘、掰,英语中有pluck、pick。 “撕/扯”专用于二维有弹性的受事(如布、纸),不能用其他动词替代,比如“撕纸”不能说成“掰纸”。因此,“撕/扯”表征的是一个独立的使用手类工具的次范畴,即二维有弹性物体的分离事件。英语中也有这一次范畴,但多数学者将其归入断类动词。*多数国外学者(如Majid A.)将英语的“撕”事件归入断事件的一个子类,原因在于描述这两类事件的一些动词存在重叠,如用手将毛线分成几段(股)可同时用“tear a yarn”和“break a yarn”描述,尽管“撕”布总是只用“tear”表达。但笔者认为tear等“撕”类动词具有兼跨“切”事件和“断”事件的特性,因为这些动词具有描述分离事件所使用的工具(手)和方式(手用力拉)的语义,如“she is tearing the cloth”描述的是致使行为“切”事件。[10]179-194

使用锤类工具击打物体致使其材料分离的常用汉语动词有锤和砸,英语中有hammer和pound,其语义基本对应,经常可以对译。此类动词与带刃工具类动词的区别在于工具与受事接触的面较宽,不像带刃工具仅限于刃的锋利部分,且工具不进入受事内部,而是其沉重的击打致使受事分裂为许多碎片。

英语中cut的语义较其他动词宽泛,可用来描述chop、hack、saw等表征的不同切事件,如“saw the tree”可以描述为“cut the tree”。cut是上义词,其他动词是下义词,表明在切事件语义场的内在结构方面,英语具有明显的层级结构(hierarchical structure),cut在最高层级,下面是chop、hack、saw等。这与Majid et al.[10]190依据聚类分析得出的英语(比较德语、荷兰语和瑞典语)切断事件动词具有深层次结构的理论一致。汉语中没有类似于cut 的上义词,描述“切”事件必须依据所用工具或行为方式选择合适的动词。例如,“(用斧头)砍树”不能说“切树”,“(用剪刀)剪头发”不能说“切头发”。因此,汉语的切事件语义场呈扁平结构,存在多个独立平行的语义子类。

(二)“断”事件动词的语义特征

“断”事件描述受事的状态变化或结果。汉语中常见的动词有破、烂、断、开、碎、裂,英语中有break、smash、snap、split、shatter、tear等。其语义包含的主要义素有:

(1)受事的特征:有些动词的受事是一维线性且坚硬的(如棍子、树枝),有些是二维有弹性的(如布、纸),有些是三维的(如西瓜、核桃);

(2)受事的结果状态或被破坏程度:如“shatter”与“碎”描述“分裂为碎片”,而“断”描述“分离为两部分”;

(3)受事分离的方向:如“开”和“split”描述受事被纵向或沿纹理分为两部分。

每个动词可能词化一个或多个义素,但受事的结果状态是共有的典型义素,故可据此将这些动词大致分为三类:第一类不描述具体破坏程度或状态,如汉语的“破”、英语的break;第二类描述分为两部分,如汉语的“断”、“开”和英语的split、tear、rip;另外,汉语动词“掉”、“下”、“下来”经常跟在切类动词后表示物体的一部分从主体分离,也可归入这一类;第三类描述分离为多个碎片或碎块,如汉语的“碎”、“烂”和英语的smash、shatter。与多数动词词化具体的受事特征、结果状态或分离方向(见附录2)不同,break描述一般性的物体材料完整性变化,没有对受事特征、破坏程度和分离方向具体化,其语义涵盖其他动词的语义,可广泛描述其他动词描述的事件,如“The twig snapped”可表达为“The twig broke”。因此,break是断事件动词的上义词,snap、smash、split等是下义词,断事件语义场同切事件语义场一样表现出层级性。汉语中没有类似于 break的上义词,“断”、“开”、“碎”、“破”等动词的语义彼此独立、互相平行。

三 “切断”事件动词的词化模式

英语“切断”事件动词均为单词素动词,可表征完整的切断事件。如句(1)的cut既表达致使行为“用刀切面包”,又表达行为结果“面包被分开了”。同样,hew、hack等也有类似语义,即英语的切事件动词既词化了致使行为,又词化了致使行为所致的状态变化。若要取消或弱化其状态变化语义,需借助如(1a)所示的进行体或(1b)所示的意动结构。

(1)My mother cut the bread.

(1a) My mother is cutting the bread.

(1b) My mother cut at the bread.

句(2)中broke既表示(但未明确)致使行为,又表示状态变化,将两者合二为一,词化为单词素动词。其他断类动词也具有类似的词化模式。要明确致使行为,可借助(2a)或(2b)所示的带工具宾语或方式宾语的介词短语。

(2) The boy broke the window.

(2a)The boy broke the window with a hammer.

(2b)The boy broke the window by throwing a stone at it.

汉语的切、断事件动词单独使用时只表征单独的亚事件。如(3)的“切”表达致使行为,隐含但未明确状态变化,属于“隐含完成动词”(implied fulfillment verb)[11],因而如(3a)所示,该动词表达的状态变化语义可以取消。(4)中的“开”只表达结果亚事件,不蕴涵也不隐含致使行为。若要表达完整的切断事件,需借助由两个单词素动词组成的复合使役动词(V1V2)(Resultative compounds),如句(5)的“掰断”:“掰”(V1)描述行为“用手掰”,“断”,(V2)描述结果“粉笔被分成两段”。类似的复合动词还有“砍断”、“剁碎”、“切开”、“剪开”、“砸破”等。在语义上,V1(下称行为动词)表征致使行为亚事件,即切事件,同时暗含但不明确表达受事的状态变化;V2(下称结果动词)表征致使行为所致的结果,即断事件,确认受事状态变化的发生,且状态变化语义不可取消,如(5a)前半句的“掰断”表达的状态变化与后半句的“没断”在语义上前后矛盾。在结构上,V1和V2的组合没有任何形态标记,其顺序是固定的:V1在前,V2在后。若要明确受事,需将表达受事的名词放在整个结构之后做其宾语,而不能插入V1和V2之间,如(5b)在语法上行不通。

(3) 嫂切了瓜。 (3a)嫂切了瓜,可是瓜没(切)开。

(4) 瓜开了。

(5)学生们掰断了粉笔。 (5a)*学生们掰断了粉笔,可是粉笔没掰断*带“*”的句子为错句。。

(5b)*学生们掰粉笔断了。

四 句法行为

许多学者[2][12]认为,动词的行为在很大程度上由其语义决定,并具有跨语言的普遍性。那么,英汉切断事件动词的句法行为是否也与其语义密切相关?两种语言间有何异同?以下我们将从论元结构和体特征两方面进行对比讨论。

(一)论元结构

及物性是动词的一个独特特征。Levin[12]对动词的及物性转换(transitivity alterations)进行了较为深入全面的探讨,指出及物性转换包括NP+V+NP分别与NP+V和NP+V+PP的转换,主要包括致使/始动转换(causative/inchoative alterations)、中间及物性转换(middle transitivity alternation,下称中间转换)和意动转换(conative alterations)。 以下将讨论英汉切断事件动词的这三种论元转换之异同。

1.致使/始动转换

Guerssel et al[2]、Levin[12]和Levin & Rappaport[3]一致认为英语断类动词表达受事的分离,强调结果状态,是单一论元动词,有致使/始动转换,及物句(6a)表达施事对受事实施某种行为,对应的不及物句(6b)表达受事进入某种状态,为始动用法,因为如(6c)所示可描述自发行为。而切类动词表达施事对受事采取某种行为,语义重点在工具或方式上,是双论元动词,没有致使/始动转换,如(7b)的始动句不成立。

(6a)A fireman broke the window. (6b)The window broke. (6c)The window broke itself.

(7a)Mary cut the bread. (7b)*The bread cut.

汉语断类动词没有致使用法,如(8a)不成立,但其不及物形式(8b)可表示结果状态,是始动用法,因为如(8c)所示,这类词可以表达在无外力的情况下自然发生的事情。

(8a)*小明断了树枝。 (8b)树枝断了。 (8c)树枝自己断了。

汉语切类动词也有致使用法,如(9a);(9b)与英语断类动词的始动用法非常相似:受事客体在主语位置,似乎也描述了结果状态。但在语义上,“切”表明使用了锋利工具,即蕴含致使行为,且“切”不能描述自发行为,因而(9b)非始动用法,而属于“状态被动语态”(statal passive)[13]229,该用法省略了施事论元,原因在于强调受事的结果状态,而非致使行为。或者可视其为受事主语句,因为符合主语是受事、句中没有使用被动标志和谓语动词不表示动作而表态性[14]76等受事主语句的特征。

(9a)我切了面包。 (9b)面包切了。 (9c)*面包自己切了。

汉语中多见的(V1V2)结构表达完整的切断事件,既有表达致使行为的用法如(10a),也有表达结果的用法(10b),但不能描述自发行为,(10c)不成立。可见,(10b)亦非始动用法,而同(9b)一样属于状态被动态或受事主语句,(10b)的不同在于用的是复合动词。

(10a)我掰断了路边的一棵黄杨树枝。(10b)黄杨树枝掰断了。(10c)*黄杨树枝自己掰断了。

2.中间转换

中间转换指动词的及物用法与中间结构之间的转换。中间结构是表达动词中间语态的句法形式,其典型构式为NP+VP+AP, 具有隐含施事、受事为语法主语、表述状态性、情态意义和带性状副词等特征。[15]173-197并非所有动词都有中间结构。只有具有一个经历状态变化的内部论元的完成动词(accomplishments)方可构成中间结构。[16]中间结构的构成是动词从动作动词(致使性及物动词)到状态动词(不及物动词)的“状态化”转化结果。[17]185英语切、断事件动词如cut、break均具有引起其内部论元状态变化这一语义,故均有中间转换[12],如:

(11a)The butcher cuts the meat. (11b)The meat cuts easily.

(12a)Jack broke the crystal vases. (12b)Crystal vases break easily.

汉语没有与英语完全对应的中间结构,常见的中间结构是动词前面带特征成分“好”、“容易”或“难”字的部分句式[18]12和动词后面带“起来”特征成分的部分句式[14]。如句(12)、(13)、(14)所示,汉语的切断事件动词也具有中间结构,因为结果动词和(V1V2)结构均表达内部论元的状态变化,行为动词也隐含状态变化。两种语言的共性在于中间结构一般都只能用(一般)现在时,这是由中间结构的类属性和表状态的语义特征决定的;个性在于英语中的AP成分为副词且置于动词之后,而汉语中为形容词且依句式不同位于动词的前后皆可。

(12)催眠豆荚很难切。

(13)一近中午,日头猛了,发菜干枯,不容易看得见,拣扒起来还容易断。

(14)粉笔很容易掰断。

3.意动转换

英语意动转换是动词及物结构向意动(不及物)结构的论元转换,即及物结构的宾语对应的论元在意动结构中转变为介词宾语通过at引导的介词短语表达,而主语与动词保持同样的语义关系,如(15a)-(15b)。语义上,不及物动词的运用描述的是一种尝试性行为,不具体指出行为是否实际完成[12]42,如(15b)意为“Mary tried to cut the bread.”

(15a)Mary cut the bread. (15b) Mary cut at the bread.

英语切类动词具有意动转换,原因在于cut等切类动词具有移动工具使之与受事表面接触这一语义,即同时具有运动义素和接触义素这两个动词具备意动结构的必要条件[2]。break等断类动词只描述受事的最终状态,不具备运动和接触义素,故无该转换。

现代汉语动词没有意动结构,但有些动词可借助体标记词“过”来表达英语意动结构表达的语义。如(16)可以表达小王为实现砍断树这一结果曾经作出过努力,但可能没有达到预期结果。(17)、(18)却不成立。其他的切断事件行为动词、结果动词和(V1V2)结构分别具有与(16)、(17)、(18)类似的用法,原因在于行为动词具备工具位移和与受事接触两个义素,可以表达尝试行为;而结果动词只表达结果状态,(V1V2)结构虽然也表达工具位移和接触,但其语义重点在结果状态上。因此,我们认为汉语切断事件行为动词具有类似于英语意动结构的句法行为,但结果动词和(V1V2)结构没有。

(16)小王砍过那棵树。

(17)*小王断过那棵树。

(18)*小王砍断过那棵树。

综上所述,英汉切断事件动词在论元结构上具有以下异同(见表1):英语切类动词和汉语行为动词均表达导致受事状态变化的致使亚事件,其论元结构要求有施事和受事,不允许外部致使论元的省略,均有致使、中间和意动用法,没有始动用法,不参与致使/始动变换;英语断类动词和汉语结果动词均表达状态变化,不明指致使亚事件,均有始动用法,但英语断类动词有致使/始动转换,而汉语结果动词由于没有致使用法而无此转换;汉语(V1V2)结构同时蕴含致使行为和状态变化,在论元结构上部分类似于行为动词——表达致使亚事件但不允许始动用法,部分类似于结果动词——无意动用法。

表1 英汉切断事件动词论元结构对比

注:表中“+”和“-”分别表示有和没有某种论元结构。

(二)体特征

英汉切断事件动词多数情况下具有语义的对应性,其体特征也因此而具有某些共性。英语切类动词和汉语行为动词均能用于进行体和完成体,但进行体在语义上比完成体简单,因为进行体仅仅隐含潜在的结果,而完成体则隐含结果已经出现。如(19a)的Cutting和(20a)的“正在剪”表征正在进行的动作,但不预设最终结果,只预设潜在的结果;而(19b)的cut和(20b)的“切了”既预设先前进行的行为,又补充已经得到的结果。

(19a) My mother is cutting the cake. (19b) My mother cut the cake.

(20a) 牧民正在剪羊毛。 (20b) 我切了几片面包。

同时,两种语言间存在一些差异。英语切断类动词和汉语(V1V2)结构及结果动词均具有有界性,但前者既可用于完成体也可用于进行体,如(21),此时句子语义的焦点是导致状态变化的致使行为过程,在时间上具有持续性;而后者只能用于完成体,不能用于进行体,如(22)行不通,原因在于(V1V2)结构将切断事件看作一个整体来表征,其语义焦点在事件的最终结果或状态[8]276。汉语的进行体标记词“在”明确指称某一情景的内在结构。由于(V1V2)结构表征的是已经完成了状态变化的事件,故无法用“在”来标记导致某结果的致使行为进行过程。而结果动词“断”、“破”等不能用于进行体是因为结果亚事件是在瞬间发生并立刻产生结果,其时间上的持续性明显弱于行为动词。

(21)Angela is tearing leaves from an ornamental shrub.

(22)*玛丽(正)在撕碎纸/断树枝。

五 结 语

本研究得出以下有关英汉切断事件动词语义和句法行为的结论:

(1)两种语言中均划分切事件和断事件次范畴,并且共享主要义素,支持以往学者提出的有关切断事件具有认知上的普遍性从而具有共享的范畴化特征[5]这一结论。但在亚事件的进一步次范畴化方面存在差异:汉语的带刃工具类切事件动词次范畴化为单刃和双刃工具类两类,英语中这种次范畴化现象比较模糊。

(2)两种语言具有不同的切断事件语义场结构:英语是层级结构,cut和break分别位于最上层,下面是其他动词;汉语是平行结构,动词的语义细分度高,彼此之间是独立平行关系。

(3)表征模式上,两种语言均有表征切事件和断事件的单词素动词,英语中完整的切断事件可由这些单词素动词表征,而汉语中须由行为动词和结果动词合成的(V1V2)结构表征。

(4)两种语言中同一语义类型的动词(如英语切类动词和汉语行为动词、英语断类动词和汉语结果动词)表现出一些相似的论元转换和体特征,充分支持了动词语义中的某些义素决定其句法行为且具有跨语言的相似性这一观点;而汉语结果动词和(V1V2)结构与英语断类动词在句法行为上的差异也与其语义差异密切相关,进一步表明动词行为对其语义的敏感性。

附录1 汉英切事件动词的语义特征对比

工具汉语行为方式受事特点隐含结果状态英语行为方式受事特点结果状态带刃剃/刮刃贴表面移动表面附着物与附着表面分离shave同“剃”同“剃”同“剃”削斜插入表面后移动瓜果木材表层被除去peel同“削”+用手拉同“削”+带壳物同“削”劈纵向或沿纹理坚硬分为两半cleave同“劈”同“劈”同“劈”剖横向或垂直纹理有机体部分分离dissect同“剖”同“剖”同“剖”锯反复来回拉坚硬断为两部分saw同“锯”同“锯”同“锯”凿用重物砸工具后端坚硬部分从整体分离chisel同“凿”同“凿”同“凿”手类撕/扯手用力拉二维有弹性裂/离开附着处折手抓住物体两端向下用力一维坚硬断裂为两段剥手指拉带壳或皮表皮/壳与主体分离摘手抓住并拉植物的花/果与主体分离pick同“摘”同“摘”同“摘”掰手用力拉一维坚硬折断为两部分pluck同“摘”同“摘”+羽毛同“摘”锤类锤用力连续击打坚硬有脆性裂开/分离为碎片hammer同“锤”同“锤”同“锤”砸用力击打坚硬有脆性裂开/分离为碎片pound同“砸”同“砸”同“砸”

注:表中所列行为方式、受事特点和(隐含)结果状态均为这些动词的典型语义特征,不常用的或特殊的语义特征略去。

附录2 汉英断事件动词的语义特征对比

注:表中“-”符号表示没有该义素的具体信息。

参考文献:

[1] Majid A., van Staden M., Boster J S., Bowerman M. Event categorization: A cross-linguistic perspective. In K. Forbus, D. Gentner, & T. Regier (Eds.), Proceedings of the 26th annual meeting of the cognitive science society (pp. 885-890). Chicago: Lawrence Erlbaum, 2004.

[2] Guerssel, Mohamed, Kenneth Hale, Mary Laughren, Beth Levin, and Josie White Eagle. A crosslinguistic study of transitivity alternations. In Eilfort, William H.,Paul D. Kroeber, and Karen L. Peterson (eds.), Papers from the Parasession on Causatives and Agentivity at the 21st Regional.

[3] Levin, Beth, and Malka Rappaport Hovav. Unaccusativity: At the Syntax-Lexical Semantics Interface. Cambridge [M], MA: MIT Press, 1995.

[4] Bohnemeyer, Jurgen. Morpholexical transparency and the argument structure of verbs of cutting and breaking [J]. Cognitive Linguistics, 2007, 18(2).

[5] Majid A., Boster J S. & Bowerman M. The cross-linguistic categorization of everyday events: A study of “cutting and breaking” [J]. Cognition, 2008, 109(2).

[6] Majid Asifa, Melissa Bowerman, Miriam van Staden, and James S. The semantic categories of cutting and breaking events: A crosslinguistic perspective [J]. Cognitive Linguistics, 2007a, 18(2).

[7] Goddard C. ,Wierzbicka A. Contrastive Semantics of Physical Activity verbs: ‘Cutting’ and ‘chopping’ in English, Polish and Japanese [J]. Language Sciences, 2009, 31(1).

[8] Chen J. ‘He cut-break the rope’: Encoding and categorizing cutting and breaking events in Mandarin [J]. Cognitive Linguistics, 2007, 18(2).

[9] Hale K., Keyser S J. A view from the middle. Lexicon Project Working Papers 10[M]. Cambridge, MA: MIT, Center for Cognitive Science, 1987.

[10] Majid A., Gullberg M., Van Staden M. & Bowerman M. How similar are semantic categories in closely related languages? A comparison of cutting and breaking in four Germanic languages [J]. Cognitive Linguistics, 2007b, 18(2).

[11] Talmy L. Toward a Cognitive Semantics [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

[12] Levin B. English Verb Classes and Alterations [M]. Chicago: University Of Chicago Press, 1993.

[13] Quirk R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language[M]. Harlow: Longman,1985.

[14] 余光武, 司惠文. 汉语中间结构的界定——兼论“NP+V-起来+AP”句式的分化[J]. 语言研究, 2008, 28 (1).

[15] Ackema P. and M. Schoorlemmer. Middles and nonmovement [J]. Linguistic Inquiry, 1995.

[16] Roberts I G. The representation of implicit and dethematized subjects[M]. Dordrecht: Foris Publications, 1987.

[17] 韩景泉. 英语中间结构的生成[J]. 外语教学与研究, 2003, 35(3).

[18] 何元建. 现代汉语中间句的句法结构[J]. 汉语学习,2010, (1).