个旧蚀变岩型铜多金属矿床围岩蚀变过程中元素迁移定量研究

2011-10-19邓小虎陈守余

李 培,邓小虎,陈守余

(1.中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室,武汉430074;2.中国地质大学(武汉)资源学院,武汉430074)

0 引言

云南个旧超大型锡铜多金属矿床以锡矿生产驰名中外,具有悠久的开采历史。但是随着已探明资源在开采中不断消耗,寻找新的接替资源成为今后的主题。因此,新类型矿床的发现为寻找新的接替资源提供了方向。关于这类新型矿床的研究暂时还未见,本文将对深部岩体内新型蚀变岩型铜多金属矿床进行了蚀变分带,定量计算出围岩蚀变过程中元素迁移的变化量,试图从微观角度探寻蚀变过程中元素的变化规律及与成矿的关系。

1 矿床地质概况

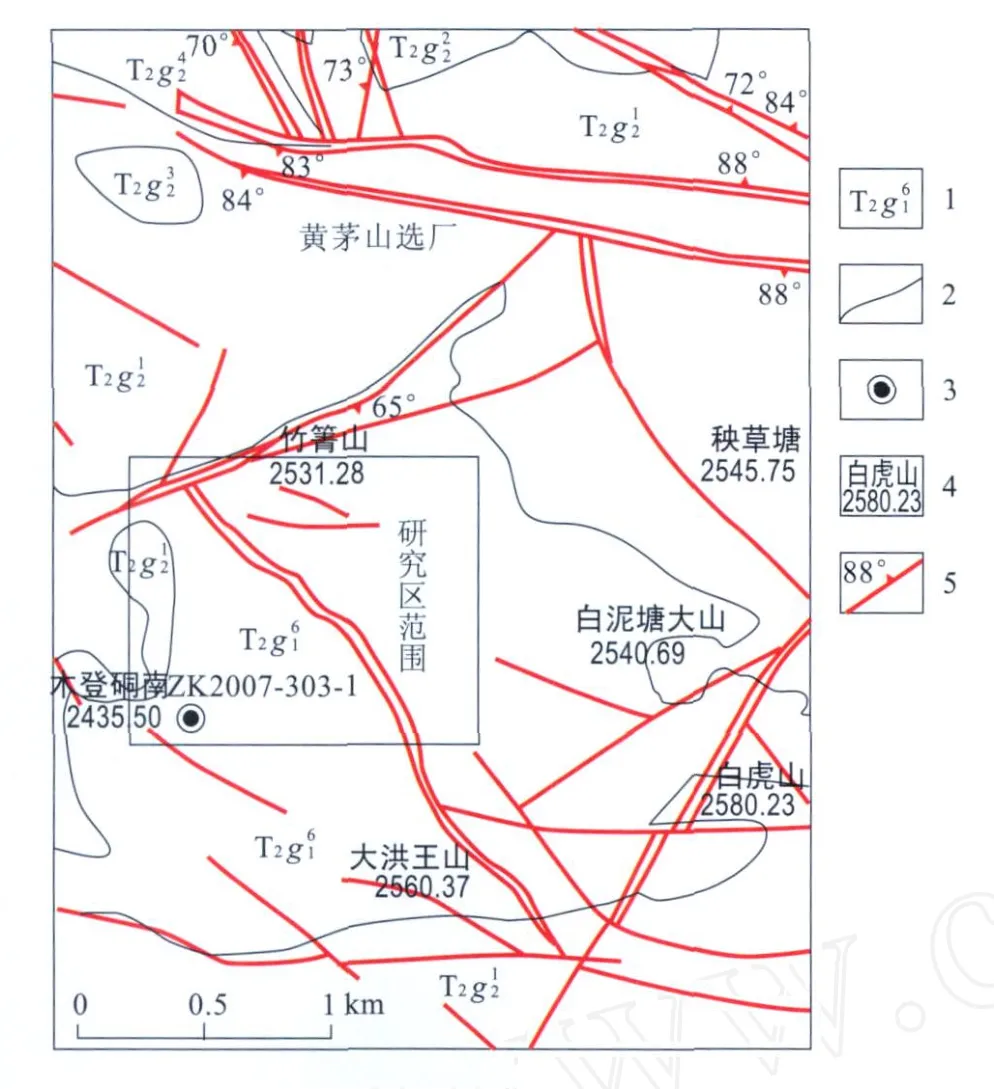

个旧锡矿东矿区西部凹陷带位于个旧东区老厂矿田西部塘子凹矿段一带(图1)。凹陷带内地层主要为中三叠统个旧组(T2g)中下段的碳酸盐岩和第四系黄褐色黏土、砂质黏土;区内构造发育,主要为褶皱和断裂;成矿岩体为燕山晚期花岗岩,隐伏于地下,属老卡岩体的一部分,普遍发生自变质作用[1]。

2 围岩蚀变及其分带特征

研究区内围岩蚀变作用具有多阶段性,可大致分为前期的钾长石化,中期的电气石化、萤石化和黄铁矿化,以及后期的绿帘石化、绿泥石化和碳酸盐化等。围岩为花岗岩,从镜下矿物组合及其特征来看,围岩蚀变的类型主要有钾长石化、绢英岩化、电气石化、萤石化、黄铁矿化、硅化、绿帘石化、绿泥石化、碳酸盐化等。其中与成矿关系密切的蚀变有钾长石化、萤石化、电气石化以及黄铁矿化;在未见明显矿化的区段普遍发育的蚀变多为绿帘石化和绿泥石化,蚀变的强度不一,并以绿帘石化为主。不同的蚀变类型之间的界线不明显,常见不同的蚀变类型叠加在一起,这可能与热液的多期(次)性活动有关。

图1 个旧锡矿东矿区西部凹陷带地质简图Fig.1 Geological sketch of depression zone in western part of east Gejiu tin mining area,Yunnan Province

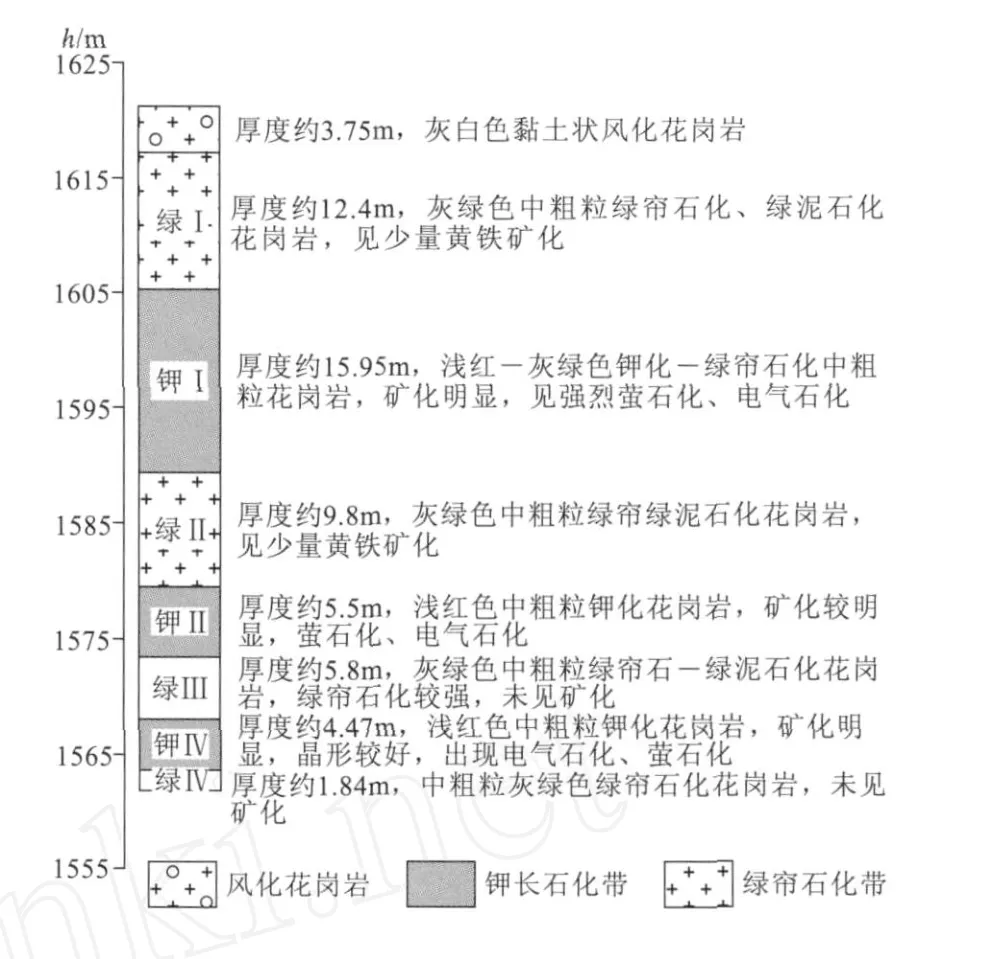

因此,在划分蚀变分带的时候,考虑到蚀变类型的叠加,没有划出单一的蚀变类型带,而是以叠加的多种蚀变类型中最为主要的蚀变类型为依据来划分的。根据钻孔岩心的实际观察记录,将蚀变带分为钾长石化带和绿帘石化带两个大的蚀变带。其中钾长石化带的岩心颜色呈浅红色,发育钾长石化、萤石化、电气石化以及黄铁矿化,并且可见较大的黄铜矿颗粒,形态较好;绿帘石化带岩心颜色呈灰绿色,常见绿帘石化、绿泥石化,局部见少量萤石、电气石,未见结晶较好的黄铜矿颗粒。从蚀变分带最为明显的钻孔ZK2007-303-1分析,沿钻孔从上到下,这2个蚀变带交替出现,可能与成矿的多期(次)性有关,显示了矿化的强度变化(图2)。

3 元素迁移定量计算

3.1 样品测试与分类计算

将钻孔ZK2007-303-1岩心所采的样品按上述蚀变分带归类,单个蚀变带中如有多个样品,则取其平均值。钾长石化带简称“钾”,绿帘石化带简称“绿”,蚀变分带以及各带名称参见图2。结合岩心观察描述和样品分析结果进行计算,其中绿I带、钾I带、绿 II带的样品数分别为4个、3个和2个,钾 II带、钾III带均为单个样品,绿 III以及绿 IV没有样品,故这2个带没有参加计算。

图2 钻孔ZK2007-303-1花岗岩内蚀变分带Fig.2 Schematic diagram of alteration zoning in granite revealed by Drill hole ZK2007-303-1(Measured)

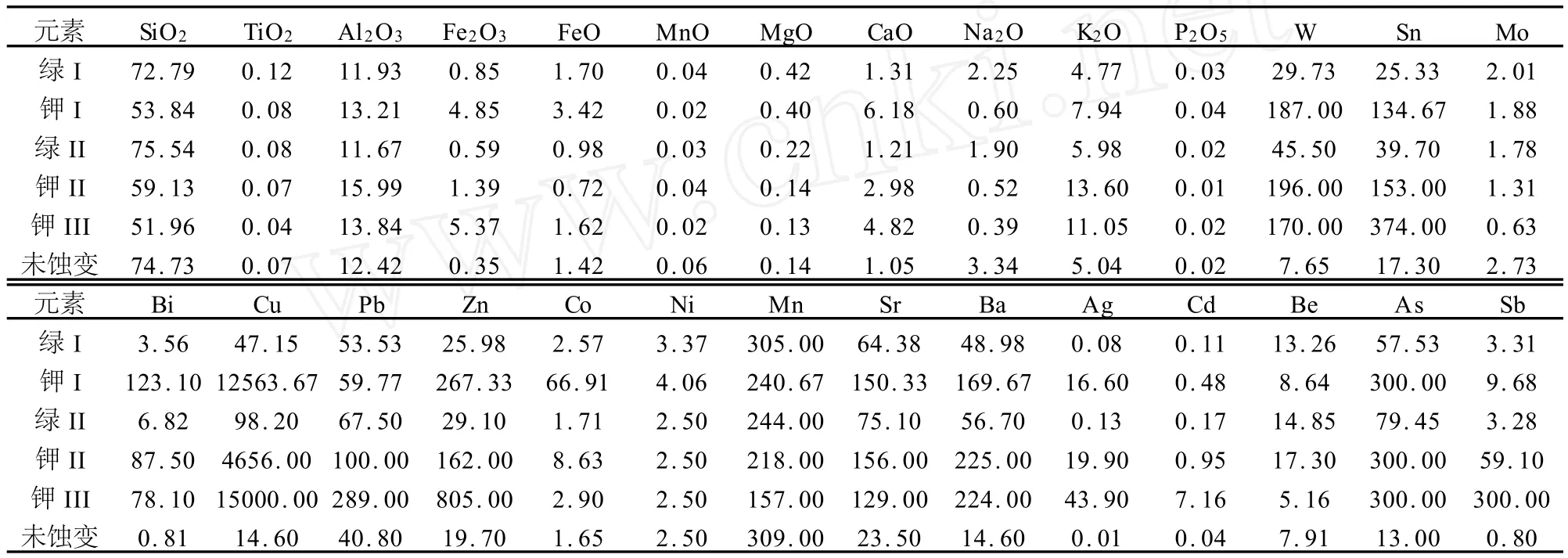

由于研究区内大部分地区均发生蚀变,很少有未蚀变的岩石样品,考虑到本区花岗岩的岩性在整个地区没有明显的变化,因此选取坑道中采集的样品(XA K-82)作为未蚀变岩样品,其岩性为灰白色中粗粒黑云母花岗岩。各蚀变带的岩石组分测试结果见表1。

3.2 计算方法

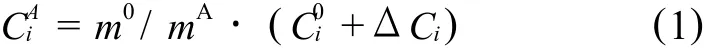

在一些围岩蚀变过程中元素迁移问题的定量研究中,通常的假设前提是岩石蚀变前、后的体积不变,如采用巴尔特、鲁德尼科等的计算方法。但岩石在蚀变前后的体积往往是会发生变化的,因此这样的计算不妥。Gresens[2](1967)提出了岩石交代蚀变的成分-体积关系法,Grant[3]于1986年根据Gresens的方程提出等浓度线法,这2种方法均使用未蚀变岩石及其相应蚀变岩化学分析数据参与计算。Gresens法还需要考虑岩石的相对体积质量,而 Grant法一般不需考虑这个参数,这为旧资料的使用提供了便利。且相对于 Gresens法而言,Grant法可免去对数据的繁杂处理,等浓度图可以一目了然地看出元素的得失情况。我们采用 Grant法,其方程推导过程如下[4]:

表1 各蚀变带的常量元素和微量元素组成Table 1 Trace,constant elements contents of different alteration zones

3.3 计算

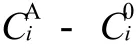

表2 各蚀变带的常量元素和微量元素变化Table 2 Variation of trace,constant elements of different alteration zones

4 元素迁移规律

4.1 微量元素

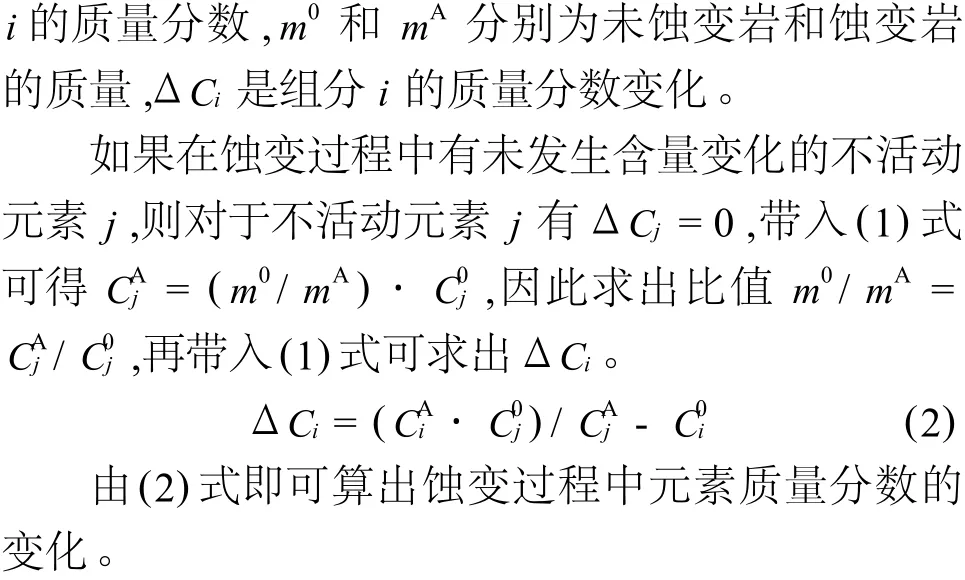

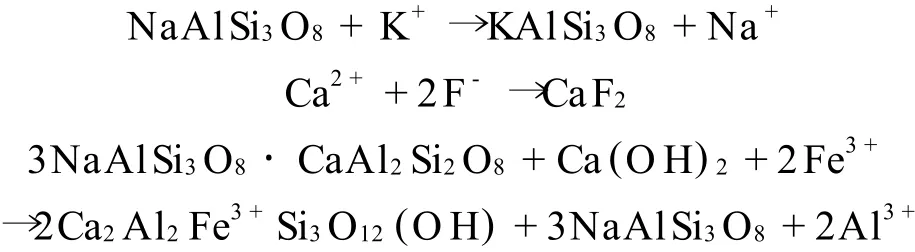

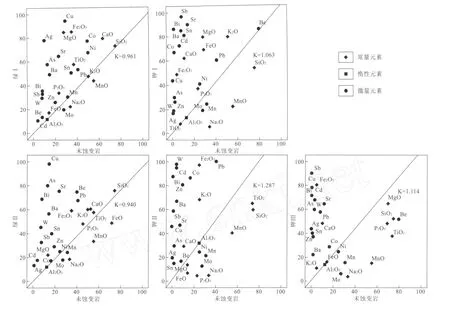

在划分的2个不同类型蚀变带中,同一个蚀变带中微量元素在不同深度的变化基本上是一致的。从表2以及图3可以看出,绿帘石化带迁出的微量元素有Mo和Mn,带入的微量元素有Ag,Bi,As,Cu,W,Sb,Ba,Cd,Sr,Sn,Be,Pb,Zn,Co和Ni;钾长石化带中迁出的微量元素有Mo和Mn,带入的微量元素有Ag,Cu,Sb,Bi,Cd,W,As,Zn,Co,Ba,Sn,Sr,Pb,Be和Ni。2个蚀变带总体上迁出元素都是Mo和Mn,其他微量元素的质量分数均有增加,只是增加的程度不一,这可能是由于多期的热液流体交代围岩而造成的,暗示热液流体富含这些微量元素。

研究区中成矿元素主要为Cu,Sn和W,这3种元素属于大量带入的元素,尤其是Cu元素的增加极为明显,这与黄铜矿化的出现是一致的。亲硫元素Ag,As,Sb,Bi,Pb和 Zn的带入是显著的,尤其是Ag,As,Sb和Bi均出现较大的增加幅度,Ag比Cu的带入更为强烈;亲铁元素Co和Ni的增加较小,这可能与黄铁矿化的出现有关;Sr和Ba为亲石分散元素,Sr主要以类质同象替代Ca和 K分散于造岩矿物中,Ba则主要以类质同象替代 K,二者均与 K密切相关,在钾长石化的过程中,Sr和Ba可以随 K的增加而增加;Cd为亲铜分散元素,在热液交代的过程中,Cd与Zn密切相关,进入闪锌矿中[12];Be的增加可能与钾长石化有关,热液交代作用中F-,Cl-,H2O,CO2等组分的参加有利于原先赋于长石中的Be迁移和重新分配;Mo主要分布于花岗岩的斜长石中,在围岩蚀变过程中,钾长石化使Mo有一定的迁出。Mn在岩浆岩中主要赋存于硅酸盐矿物中,质量分数的减少可能与钾长石化有关。

4.2 常量元素

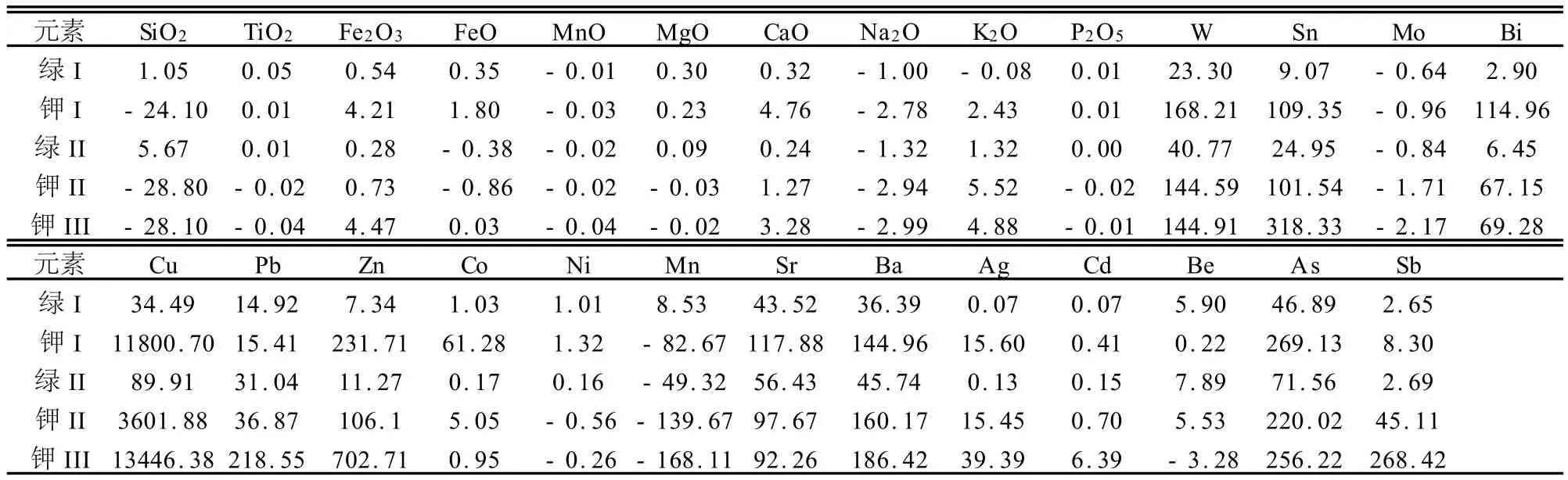

在同一种类型的蚀变带中,不同深度蚀变岩的常量元素变化大体一致,从一个侧面反映了蚀变带划分的合理性。从表2和图3可以看出,在绿帘石化带中增加的常量元素有 MgO,Fe2O3,TiO2,P2O5,CaO,K2O和SiO2,质量分数减少的常量元素(从多到少)有Na2O,MnO和FeO;钾长石化带中增加的常量元素(从多到少)有 Fe2O3,CaO,K2O,MgO和FeO,质量分数减少的元素(从多到少)有Na2O,MnO,SiO2,TiO2和 P2O5。二者均增加的常量元素有Fe2O3,CaO,K2O和MgO,均减少的常量元素有Na2O和MnO,说明热液流体富含碱性元素以及Fe3+,并且有如下反应:

研究区内钾长石化极其发育,热液中的 K+交代斜长石中的Na+,广泛生成钾长石,带入 K2O,带出Na2O,并且Na2O组分的减少量最大;Fe2O3,CaO和MgO这3种常量元素质量分数的增加较为显著,这与萤石化、电气石化(主要是镁电气石)和黄铁矿化等围岩蚀变发育相符合;SiO2在钾长石化带中减少约35%,而在绿帘石化带中稍有增加,可能与钾长石化带中发育的萤石化、电气石化蚀变有关;FeO在绿帘石化带中稍有减少,在钾长石化带中增加,与成矿环境的氧化还原性有关。TiO2和 P2O5在绿帘石化带中稍微增加,在钾长石化带中稍微减少,这两种组分均可作为围岩蚀变过程中的惰性成分,在蚀变过程中质量得失率均较小。

5 讨论及结论

(1)热液流体中富含 K+离子,红色的钾长石化现象可作为找矿标志之一。研究区内钾长石化程度高,大部分地区均可见不同程度的钾长石化现象,主要表现为斜长石被钾长石交代形成微斜长石和条纹长石等。发生钾交代的岩石为成矿有利标志[13],这是因为碱质交代过程中,某些类质同象容量较大的稀有成矿元素“载体”被类质同象容量小的“清洁矿物”所取代[14],有利于成矿元素的迁移和富集,对成矿是有利的。

(2)Fe2O3在2类蚀变带中均表现为相对迁入,并且在钾长石化带中迁入表现更为明显,从一个侧面反映了矿体的形成环境应为氧化环境。热液流体中富含铁元素,与普遍可见的黄铁矿化蚀变相一致。

(3)SiO2在钾长石化带中表现为相对大量迁出,迁出约35%,在绿帘石化带中表现为相对少量迁入。SiO2组分应该在与成矿作用关系密切的萤石化、电气石化的蚀变过程中迁出,因此SiO2组分的存在不利于成矿元素富集,成矿作用与其质量分数具负相关性。

图3 不同蚀变岩-未蚀变岩的图Fig.3 diagram of different altered rock vs unalteredrock

(4)2类蚀变带中带入的微量元素种类较多并且十分一致,除Mo和Mn外,其他微量元素的质量分数均为增加,说明热液流体富含这些微量元素。其中成矿元素Cu,Sn,W以及亲硫元素的带入最为明显,其他微量元素的变化则与钾长石化、黄铁矿化等蚀变具有密切的联系。

(5)较为发育的围岩蚀变类型有萤石化、电气石化和黄铁矿化,显示出热液流体富含 F和S元素的特点。通常认为热液作用中的金属元素是以络合物形式迁移,主要的络合物形式有卤化物络合物、硫化物络合物、硫氢化物络合物等[15]。因此热液中富含F和S对于成矿元素的迁移与沉淀是极为有利的。

综上所述,矿床产于富碱、氧化环境中,热液的多期(次)性造成了钾长石化带与绿帘石化带的交替出现,其中的红色钾长石化是找矿的重要标志;Fe2O3在钾长石化带中有大量迁入,而SiO2在钾长石化带中有大量迁出;微量元素的变化在两个蚀变带中非常一致,迁出的元素都是Mo和Mn,其他的微量元素均有所增加,因此除主要成矿元素Cu,Sn和W外,可以考虑其他金属元素的综合利用。热液中富含的 K,F和S元素为成矿元素的迁移和沉淀提供了基础,对于成矿是有利的。

[1] 马振飞,陈图宏.云南个旧塘子凹锡多金属矿床地质特征[J].矿物学报,2001,21(4):578-584.

[2] Gresens R L.Composition-volume relation of metasomatism[J].Chem.Geol.,1967,2:47-65.

[3] Grant J A.The isocon diagram a simple solution to Gresens’s equation for metasomatic alteration[J].Econ.Geol.,1986,81:1976-1982.

[4] 李双保.热液交代蚀变作用元素迁移定量研究方法在矿床、岩石研究中的应用[J].国外前寒武纪地质,1994(1):33-43.

[5] 杨新岳,谢国源,李志纯.变形过程中的流体-围岩作用和变形岩石质量平衡[J].中国科学(B辑),1995,25(3):329-336.

[6] O’Hara K,Blackburn W H.Volume-loss model for trace element enrichment in myloites[J].Geology,1989,17:524-527.

[7] O’Hara K.Fluid flow and volume loss during mylonitizion:an origin for phyllonite in an overthrust setting,North Caralia USA[J].Tectono-physics,1988,156:21-36.

[8] Zhong Zengqiu,You Zhendong.Fluid-Rock interaction of Shear Zones in continental Crust:as evidenced by Xincheng-Xishui and Hetai shear Zones[J].Journal of China University of Geosciences,1995,2:134-138.

[9] 魏俊浩,张德会,王思源,等.剪切带中矿化与非矿化地段流体/岩石相互作用的差异性研究[J].地质科学,1999,34(4):473-484.

[10] 魏俊浩,刘丛强,张德会,等.蚀变岩岩石质量平衡及主成分变异序列[J].地球化学,1999,28(5):479-486.

[11] 魏俊浩,刘丛强,丁振举.热液型金矿床围岩蚀变过程中元素迁移规律[J].矿物学报,2000,20(2):200-206.

[12] 牟保磊.元素地球化学[M].北京:北京大学出版社,1999:181-182.

[13] 谢荣举,彭省临.岩石钾质变化及钾交代与成矿关系[J].大地构造与成矿学,1998,22(3):274-279.

[14] 南京大学地质学系.地球化学[M].第二版.北京:科学出版社,1979:296-300.

[15] 殷纯嘏.地质中的基础化学问题一百例[M].北京:地质出版社,1980:77-86.