晋北合院式民居空间形态分析

2011-08-20陈建军

陈建军

山西是中华文明的发祥地之一,据考古发掘,早在旧石器时代,山西就有人类生息繁衍,经过几千年的发展,山西合院式民居独具特色,并逐渐成为了当地村镇建筑的主要形式之一。但由于山西南北各地域自然地理与历史人文等方面的差异,民居建筑也呈现出迥异的地域特色。位于山西北部地区的晋北合院式民居体现着独特的建筑形态特征。

本文以现存的明代末期至民国后期晋北合院式民居为例,从空间布局方面着手,初步探讨其形态特征,以期为我国传统民居建筑的保护与传承,以及晋北地域性民居建筑的延续与发展提供基础资料和研究思路。

1 晋北区位特征与背景资料

1.1 区位与概念

“晋北”是个较为笼统的概念,一般泛指山西省域范围内中部以北的所有地区。但本文参考山西历史地理、农业区划及方言分区,并依据山西民居的内部结构与外部表现特征,界定晋北地区为今日的大同市、忻州市以及朔州市所在区域[1]。

“合院”中的“合”有“围合、围拢”的意思,“院”即“院落、庭院”。“合院”就是四周用房屋、院墙、栅栏等围拢起来的“半封闭”空间。晋北合院的平面往往向心方正,中轴对称,对外封闭,对内开敞。

1.2 自然地理因素

晋北地处高纬度、高海拔的暖温带寒冷半干旱气候区,年平均气温在9℃以下,寒冷而干燥。其四季的气候特征为:春季干燥多沙尘,夏季凉爽雨适中,秋季天高云飘淡,冬季寒冷雪纷飞。晋北北界长城,与内蒙古为临,西濒黄河,与陕西相望,南靠晋中、晋西,东与河北相依。域内地貌类型复杂多样,历史上植被茂盛,但近代水土流失严重,自然环境不容乐观。

1.3 历史人文因素

晋北因其复杂的自然地理与特殊的历史区位条件,自古以来就是兵家必争之地。晋北北端的大同为古时军事重镇,公元4世纪末~5世纪末的百余年间,大同还曾是我国北方地区政治、经济、文化、军事等的中心,商贸往来频繁;中部的朔州,历史上,人文因素异彩纷呈;南端的忻州,由于所处地理位置重要,素有“晋北锁钥”之称,该地传统技艺流长,人杰地灵。

2 晋北合院民居空间形态

空间是由诸多要素构成的综合形态,本文对空间形态的研究首先从平面入手,然后引入竖向因素,以使对晋北合院民居的探求向着三度空间渗透。

2.1 民居“间”的组合形式

“间”是组成传统建筑的基本单位之一,为四根相邻柱子所组成的空间。晋北单体民居主要以三、五开间等奇数开间沿面阔方向展开布局。三开间常用于院中的厢房与倒座房,五开间则多为正房或厢房。

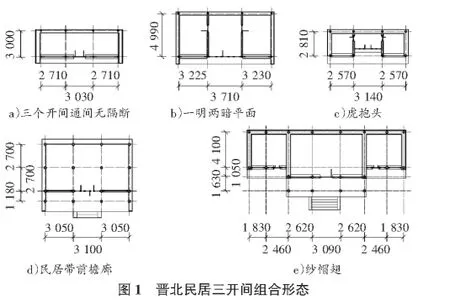

2.1.1 三开间组合

晋北地区的三开间民居形式丰富,可归纳为以下五种形式:1)三个开间为通间而无隔断,明间设屋门,两次间设槛窗(见图1a));2)三开间房中有两个隔断,组成“一堂两室”的“一明两暗”平面(见图1b));3)明间后退一步架距离,次间在明间后退产生的新墙位置处设门或窗,以利采光通风,俗称“虎抱头”(见图1c));4)民居带前檐廊者在晋北并不普遍,但倘若建有檐廊,进深尺寸也往往较小(见图1d));5)在以上各类三开间房屋左右两侧另建体量小于主房的耳房,耳房在晋北俗称“纱帽翅”(见图1e))。

2.1.2 五开间组合

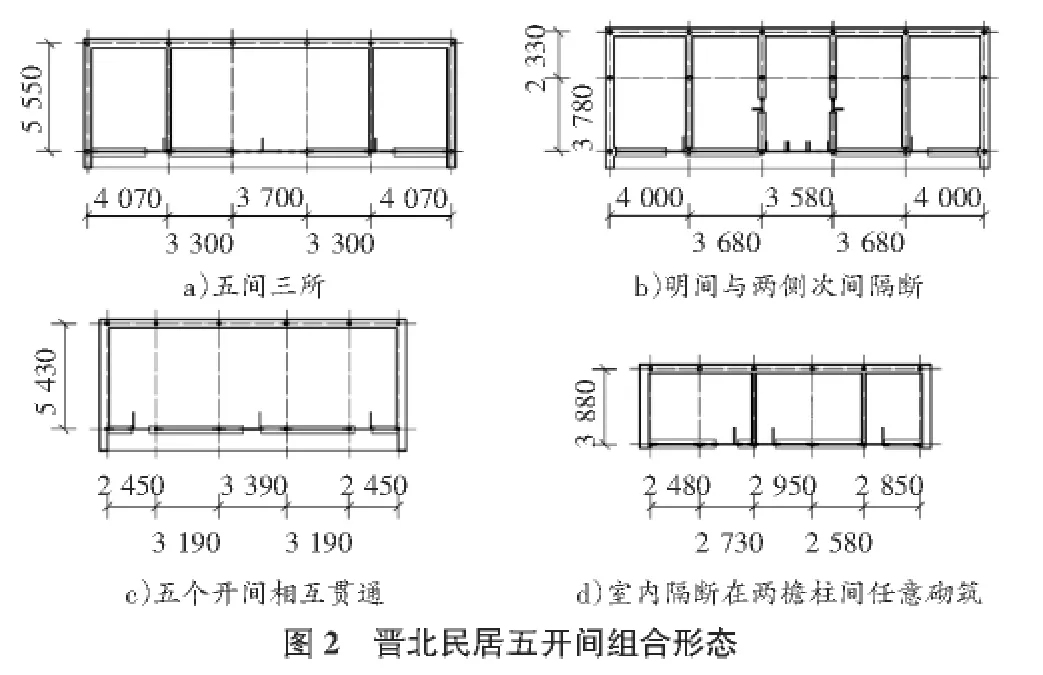

晋北的五开间民居有如下四种形式:

1)明间开门,左右次间设槛窗,明间与次间在室内不设隔墙,次间与尽间中有隔墙。由于尽间在进深、高度上同明间、次间均一致,因此,这里的尽间不称作耳房,此类五开间形式称为“五间三所”(见图2a));

2)明间与两侧次间之间设隔断,其余类似前者(见图2b));

3)五个开间相互贯通而不设隔断(见图2c));

4)室内隔断在平行于山墙的两檐柱之间任意砌筑,可有多种组合形式(见图2d))。

2.2 民居“架”的构成形态

“架”也是传统建筑的度量单位之一,原本指屋架上檩条的数目,亦代表了建筑进深的尺度。从单体建筑的纵剖面中除了可以得到“架”的信息外,房屋高度、举架等信息也体现在其中。

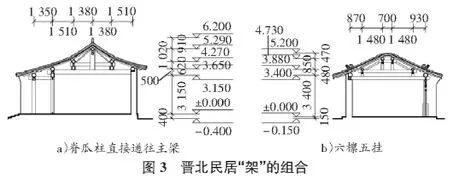

晋北民居建筑多为单层抬梁式构架,建筑总高度控制在一丈九尺(6 500 mm)左右,且卷棚式屋顶的运用较广。当房屋为硬山卷棚时,屋顶最小梁架结构俗称为“四檩三挂”式,“四檩”即屋架上的四根檩条,屋前后各设两根,从剖面上看,这样形成了三个步架的空间,称“三挂”。大户人家资金雄厚,房屋的体量自然会大于普通民宅,此时,“五檩四挂”便应运而生,其规模等级均高于“四檩三挂”,屋顶当中会多设置一根脊檩及脊瓜柱等构件,此时构架就变为有正脊的屋顶构架了。晋北民居有些山墙中的脊瓜柱不由上部的二梁支撑,而是直接通至主梁上(见图3a)),此类做法有些类似南方的穿斗式构架,其对二梁木材的粗度和长度要求降低不少。“六檩五挂”在晋北的多进大宅中不难见到,其等级高,进深大,多用于正房(见图3b))。厢房和倒座常会采用单坡屋顶,梁架结构属于抬梁式,但因其只有普通抬梁式的一半,也叫“半抬梁式”,在晋北俗称“一出水式”。

举架即每步架檩位举高数值与步架长度之比值,是传统建筑中表征屋面坡度的数据。晋北民居举架方法往往依据清代官式做法,即从檐檩开始,逐架加高举架,这样一直推至檐檩[2]。举架数值比均不大,一般从四五举推至八举,屋面坡度相比中南部地区平缓,这与晋北干燥少雨的自然气候条件是分不开的。

2.3 民居立面特征

晋北合院中的正房、厢房与倒座房等在立面构图上十分相像。只是正房在体量、高度以及装修上均会高于后两者。屋面相比山西其他地区民居低矮且平缓,常见硬山卷棚顶。若有正脊,其高度尺寸也较低,多在一尺半(420 mm)左右(见图4)。房屋一般均不建檐廊,明间设置内推式隔扇门,正中两扇前常另加设一道风门,起保温防风的作用,两次间或尽间一般设槛窗或支摘窗,窗扇面积较大,以利采光。

2.4 院落的尺度比例

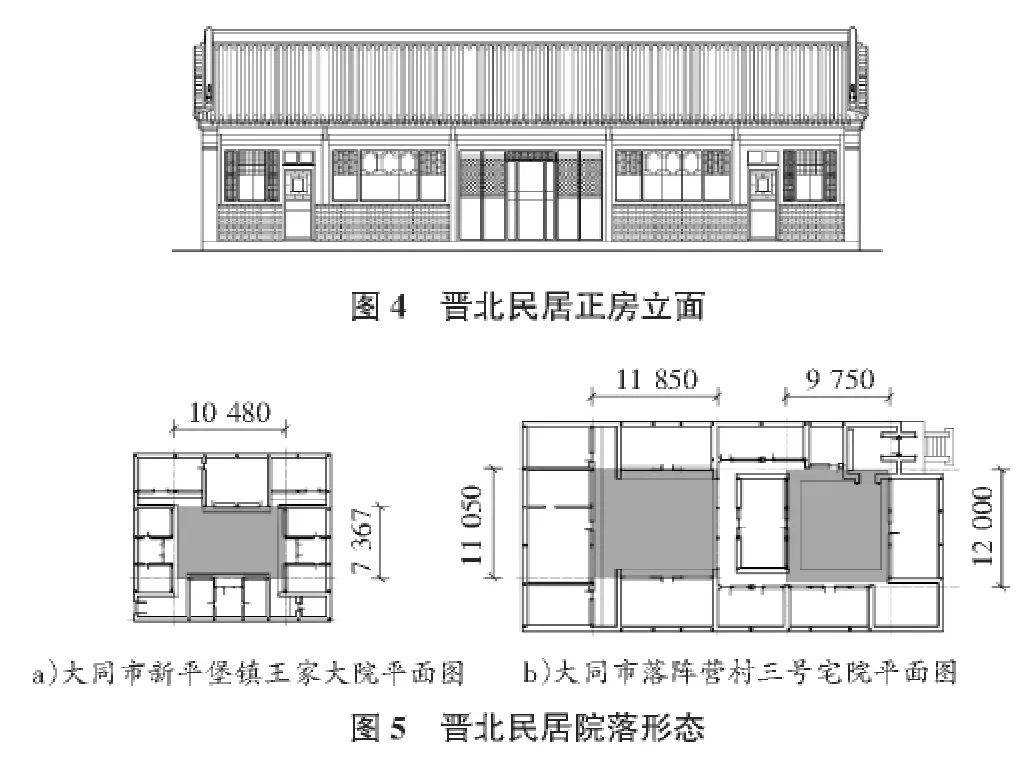

在我国,传统合院式院落多为规则的矩形,晋北民居亦不例外。端庄、坚固、方正是晋北院落的审美原则,院落宽长比大多在1∶0.70~1∶1.4之间。大同市新平堡镇王家宅院的宽长比较大,约为1∶0.71,此时正房受阳面积颇大,利于室内采光,由此带来的弊端却是使厢房正立面受到了一定遮挡(见图5a))。大同市落阵营村三号宅院为两进院落,一进院落宽长比约1∶0.81,二进院落为1∶1.07,二者比例均接近1∶1,这种比例可使院中各房屋避免相互遮蔽,以获得更多通风与日照量(见图5b))。

历史上,晋北人稀而地广,土地资源充足,这就为当地建造宽大院落提供了有力的保障。晋北气候寒冷,在生产力和经济都较落后的封建社会末期,白天利用日照取暖就成为了普通人家不可或缺的方式。但合院民居的门窗均开向院内,为了避免建筑间相互遮挡阳光,院落尽量建得宽大敞亮,房屋出檐短浅,窗墙比值大,这样有利于屋内最大限度获取太阳的能量。

2.5 院落的竖向与轮廓形态

形态空间是三维的立体概念,空间带给人们的感受仅依靠平面图形是很难被阐述明了的,因此,对民居院落空间形态的研究,还需将竖向因素列入其间。

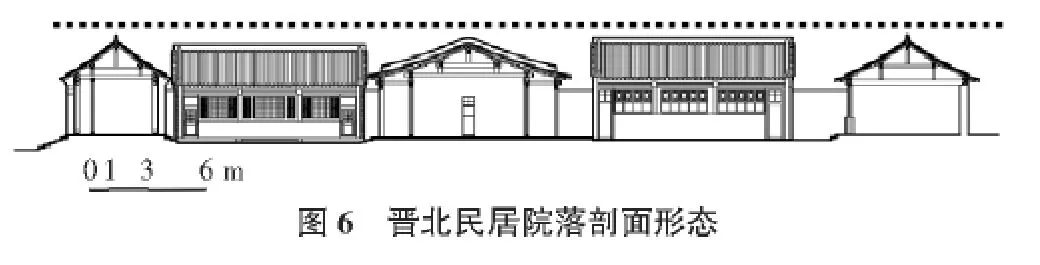

晋北民居的院落规整、宽大,而单体房屋却相对低矮,多见单层土木或砖木构房屋。院中各房屋高度常在一丈二尺~一丈九尺(4 200 mm~6 500 mm)之间,其中,正房最高,倒座最低,倒座、厢房、正房逐级升高,取“连升三级”之意。但整体来看,合院院落剖立面竖向尺度变化并不大,外轮廓常趋于横向平缓的走势(见图6)。

3 结语

通过上文的初步分析,不难看出,晋北合院式民居受特定自然和历史等条件影响而自成体系,拥有较高的完整性与一定的独特性,呈现着丰富而精彩的地域建筑特征。晋北合院民居作为我国传统地域性建筑的一个分支,我们不应将其视为静态的、凝固的历史建筑,而应将其看做是一种持续创新的物化形态以及文化形态。

对晋北合院民居的延承,不仅要表现它在历史上的延续性,还应该注重其不断演进、创新的过程。对于晋北合院民居的研究还将是一项任重而道远的任务,需要我们进一步深入探求。

[1]王金平,徐 强,韩卫成.山西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2]孙大章.中国民居研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.