彭阳县退耕还林(草)成效及后续产业发展研究

2011-07-26王磊

王 磊

(宁夏大学西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室/西部生态与生物资源开发联合研究中心,宁夏银川750001)

彭阳县位于宁夏回族自治区东南边缘,六盘山东麓,泾河上游,地处东经 106°32'—106°58'、北纬 35°41'—36°17'之间,属于西北黄土高原东部丘陵区,海拔1248—2416 m。全县总土地面积25.3万hm2,其中耕地面积6.7万hm2。气候属半干旱大陆性季风气候,平均无霜期148 d,年平均日照时数2518 h,太阳总辐射量5333.68 MJ/m2,年降水量350~550 mm,年蒸发量1330 mm,年际降水分布不均、变率大,主要集中在7—9月份,干旱成为植物生长、植被恢复的限制性因子。地形分为北部黄土丘陵区、中部河谷残塬区和西南部土石山区3个自然类型区,地势由西北向东南呈阶梯状倾斜,河流有安家川河、茹河、红河,由西向东流出县境。彭阳县是宁夏水土流失最严重的县之一,也是国家水土流失重点治理区。

1 退耕还林(草)工程实施效果分析

1.1 生态环境明显改善

彭阳县2000年开始实施退耕还林(草)工程,至2009年共完成面积9.50万hm2,其中退耕地造林5.04万hm2、宜林荒山荒沟造林4.46万hm2,使以实施退耕还林(草)工程为主的生态环境建设得到了快速发展,林地面积达到了9.203万hm2,覆盖度达到了22.8%,草地面积达到10.133万hm2,覆盖度达到40.07%,生态环境得到了明显的改善。

1.2 基础设施得到加强

为了解决退耕户的基本口粮田问题,在一定程度上消除复耕隐患,提高群众的生产水平和退耕还林(草)积极性,彭阳县把退耕还林(草)与基本农田建设、农村能源建设、生态移民、后续产业发展、封山禁牧、舍饲养殖等配套保障措施结合起来,加大农村基础设施配套建设力度,巩固退耕还林(草)成果。新修基本农田1.907万hm2、农村道路680 km,建集雨井窖2万眼、养殖暖棚3万栋、“三贮一化”池4.5万m3,推广农村“一池三改”沼气池3950座、太阳灶5300座,特别是“九五”期间全区十大农业扶贫项目之一的长城塬引水灌溉兼人畜饮水工程全面建成并投入运行,改善了农村基础设施条件,增强了发展的潜力。

1.3 农民收入稳步提高

退耕还林(草)初期,受粮食种植面积减小的影响,人均粮食拥有量有所减少,但随着基本农田建设、品种改良、调整种植结构、加大科技投入等措施的实行,粮食产量稳中有增,由退耕前的年产粮9000万kg提高到2009年的1.2亿kg,年人均粮食拥有量由退耕前的400 kg提高到了502 kg,农民年人均纯收入由退耕前的1041元提高到3090元(图1)。

1.4 产业结构进一步优化

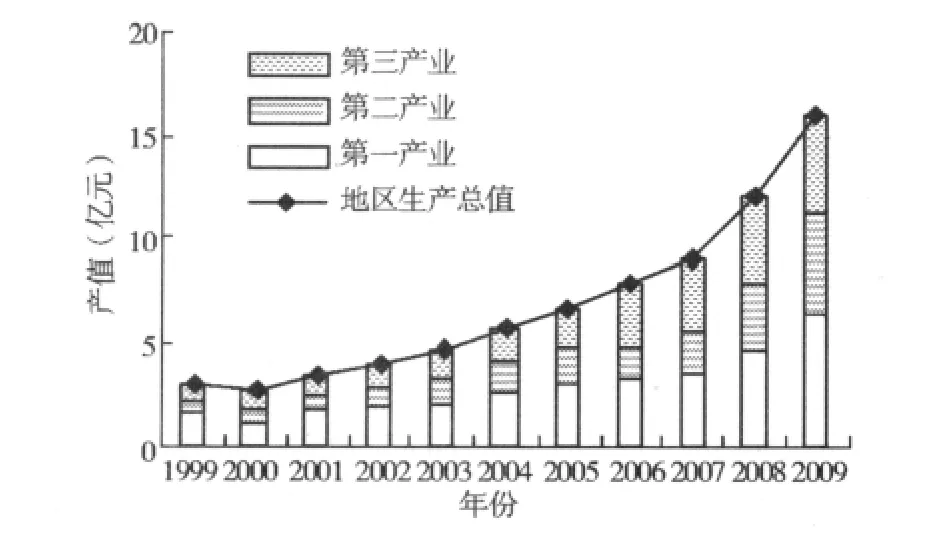

通过示范引导,大力调整、优化农村产业结构,培育和发展了一批具有一定规模的特色种植、养殖示范村、示范户和示范园。同时,退耕还林(草)工程的实施把大批农村劳动力从贫瘠的土地中解放出来,形成了新兴的劳务产业。2009年,全县完成地区生产总值16.09亿元,是退耕前的5.48倍,其中:第一产业6.34亿元、第二产业4.88亿元、第三产业4.87亿元,分别是退耕前的 4.1、9.24、5.65 倍,年增长率分别为 13.7%、22.4%、17.1%;一、二、三产业比例由退耕前的53∶18∶29调整为39∶30 ∶31(图2)。

图2 彭阳县退耕以来三次产业产值变化

1.5 土地利用格局趋于合理

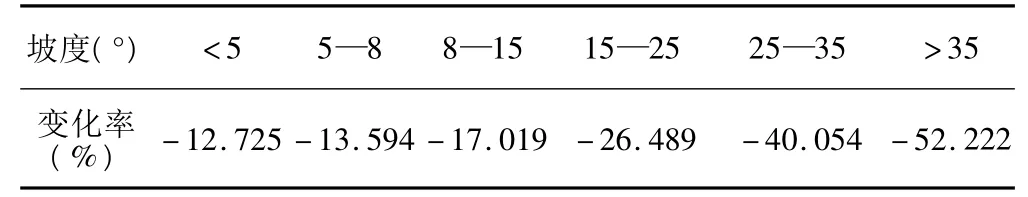

退耕还林(草)工程的主要目的是把不适合农业生产而又对生态建设具有重要意义的陡坡地从农业种植中转向生态保护[1-2]。从表1可以看出,在退耕工程中坡度大于35°的耕地退幅最大,而坡度小于5°的耕地退幅最小,即随着坡度的减小退耕比例也逐渐减小,很好地实现了退耕还林(草)工程的双重目的。这样就将土地的利用格局进行了优化,使得适合耕作的缓坡地承担了主要的农业生产任务,而水土流失严重的陡坡地承担生态保护的作用[3]。

表1 2000、2005年不同坡度耕地面积变化率

2 退耕还林(草)后续产业的选择及发展现状

2.1 草畜产业

在西北以草地植被为主体的地区,建设以草畜生产为核心,实施草田轮作,经济功能与生态功能同步增进的现代可持续草地农业系统,能够充分发挥区域比较优势,更好地满足人们多样化的基本生活需求,有利于巩固退耕还林(草)成果[4]。退耕还林(草)工程的实施使彭阳县天然草场、人工草地、农作物秸秆和饲料资源相互补充,构成了草畜产业发展的物质基础。草地面积占农业用地的比例由退耕前的20%上升到41%,饲草种植面积由1999年的0.14万hm2增长到2009年的9.63万hm2,其中多年生紫花苜蓿留床面积6.8万hm2,粮饲兼用型地膜玉米种植面积1.4万hm2,秸秆产量30.68万t,草场围栏1.33万hm2,已形成了以种植苜蓿为主,粮饲兼用型玉米、草高粱、苏丹草等多种饲草同时兴起的草业格局,饲草资源总量迅速增长,饲草年总产量达7.52亿kg,比1999年增长1倍。

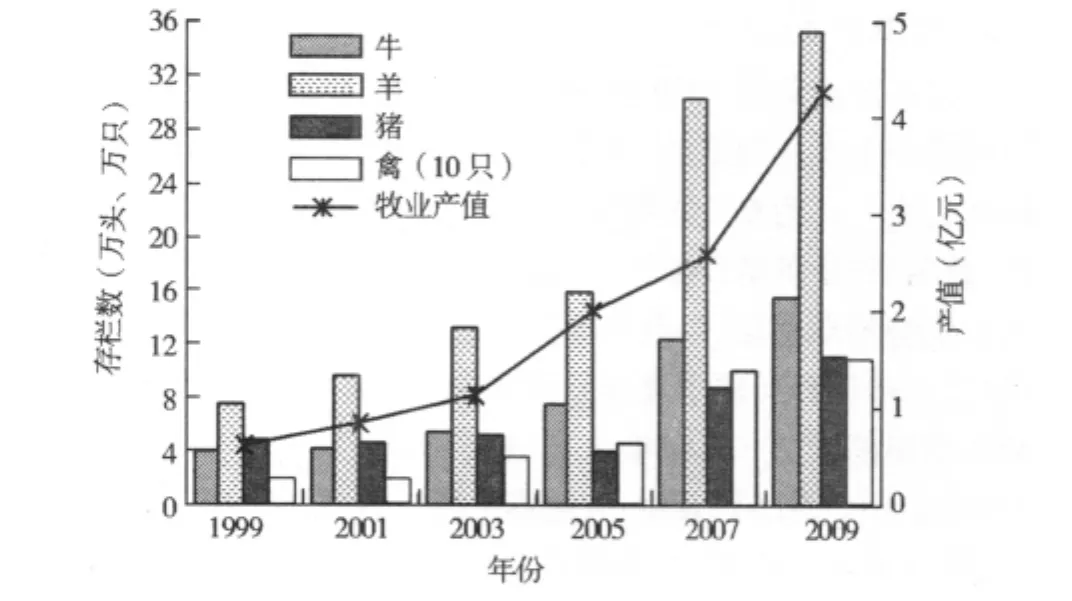

实施退耕还林(草)工程以来,畜禽及其产品生产规模稳步增长,畜群结构趋于合理。全县畜禽饲养总量由1999年的45万个羊单位增长到2009年的140.3万个羊单位,牛、羊、猪、禽饲养量分别达到了15.5万头、35.4万只、11.1万头、110万只,分别是 1999 年的3.89、4.71、2.36、5.72 倍,牧业总产值 4.3 亿元,占农业总产值的近40%,草畜产业年提供农民人均收入764元(图3)。推广标准化养殖、无公害生产技术,使无公害肉牛、彭阳生态鸡两个特色品牌产品得到农业部认证,成为草畜产业发展中的两大亮点。

图3 彭阳县退耕以来畜牧业发展情况

2.2 冷凉型蔬菜产业

冷凉型蔬菜以设施种植辣椒为主,主要分布在中部河谷残塬区的红茹河流域。该流域气候适宜,土壤中黑垆土占85%以上,土层深厚,土质疏松,为中偏轻壤,耕性优良。灌溉条件优越,有中、小型水库10座,小高抽8处,灌溉用机井44眼、大口井46眼,地势平坦,配套有支、斗、毛渠灌溉系统,灌溉面积0.5万hm2。水、热、光、土条件适宜发展夏季反季节露地蔬菜和设施蔬菜,极适宜辣椒种植。

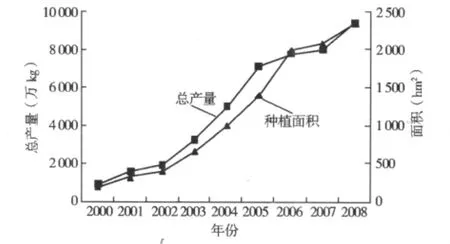

退耕还林(草)工程实施后,随着耕地面积的减少,瓜菜种植面积增大(见图4),特别是辣椒,种植面积的年平均增长率达到45%。在示范建设中突出了辣椒生产技术的应用推广,从中科院和内蒙古、甘肃等地引进辣椒新品种8~10个,从国外引进市场前景较好的五彩椒新品种3个,进行适宜性栽培试验,为基地建设筛选良种,以达到促进农业增产增效和农民增收的目的,实现辣椒生产规模化、产业化。同时依托国家财政科技扶贫资金扶持辣椒种植项目,解决辣椒种植中的难题,使辣椒产业迅速壮大。

图4 退耕以来冷凉型蔬菜种植情况

2.3 林果产业

从历年退耕还林树种比例中可以看出,经果林主要是山杏和山桃,其中杏产业是发展的重点。彭阳县的大部分地区适宜杏树种植,为其发展以“两杏”(仁用杏、肉用杏)为主的生态经济林创造了条件。1996年结合“两杏一果”扶贫开发工程开始培育杏产业,退耕还林(草)工程中进一步将生态建设和后续产业培育结合起来,现有杏树栽培面积达到3.1万hm2,已挂果面积1.33万hm2,其中盛果期杏树0.53万hm2,产量占总产量的60%以上。正常年份全县可产鲜杏24250 t、杏核3558 t、杏仁600 t、成品杏干3380 t,总产值达2033万元,成为后续产业的优良产业,实现了生态和经济效益双赢。

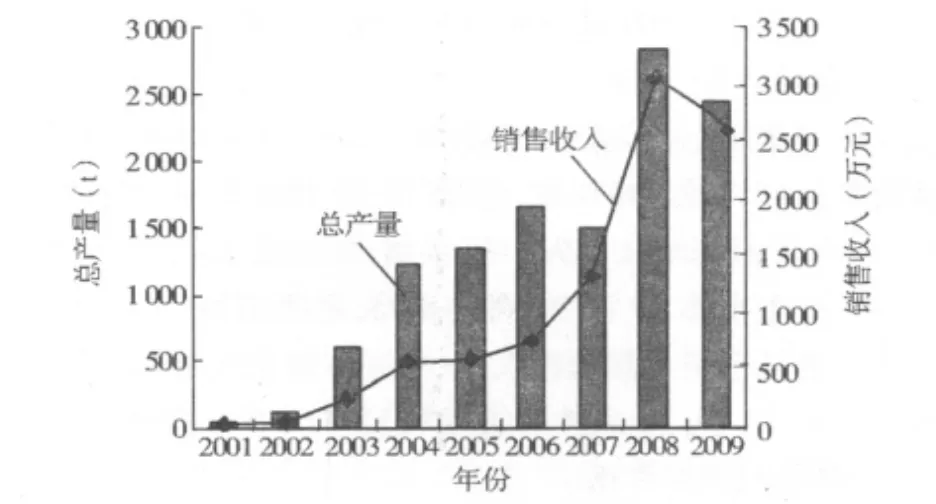

2.4 菌草产业

菌草产业是在1998年闽宁对口帮扶——菌草技术扶贫项目的基础上发展起来的,也是退耕还林(草)工程后续产业开发的项目之一。为充分发挥本地气候优势和充足的麦草、玉米秸秆、苜蓿、柠条等草资源优势,选择适宜本地栽培且具有反季节市场优势的双孢菇、杏孢菇为推广品种,积极开展试验、示范和推广,初步培育形成了夏季食用菌基地,菌草产业发展取得了较为明显的成效,2009年生产各类鲜菇2450 t,实现年产值2550万元(见图5),其中:杏鲍菇1450 t,产值1740万元;双孢菇300 t,产值210万元;鸡腿菇700 t,产值600万元。

图5 彭阳县退耕以来菌草产业发展情况

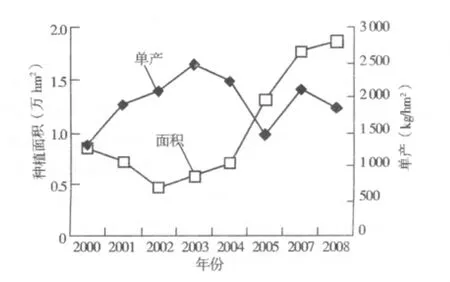

2.5 马铃薯产业

马铃薯是一种分布广泛、容易栽培的宜粮宜菜、宜作多种工业原料并具有多种用途的喜凉作物。彭阳县马铃薯主产区在中北部黄土丘陵区,从图6可以看出在退耕还林(草)工程实施的同时,马铃薯的种植面积先是随着耕地面积的下降而减少,随后不断增长;单产在退耕以来总体呈先上升后下降的趋势,分析原因主要是在退耕初期种植面积减少,农民加大投入提高了单产,而后随着种植面积的增长,资源投入有限,单产有小幅度下降,2005年则是受干旱的影响下降到谷底。说明随着退耕还林(草)工程的实施,农民逐步在调整种植结构,将有限的耕地资源更多地投入到了稳产高效的作物上。全县马铃薯的种植面积在2008年达到了1.873万hm2,占全县农作物播种面积的26.76%,全县户均种植 0.355 hm2,人均 0.073 hm2以上,总产量达到了3442.9万kg,种植面积与2000年相比增长了119.57%,年产量增长速率为14.96%,年人均产值470元,总产值已占到了种植业的46.47%,成为种植业的主要组成部分。

图6 历年马铃薯种植面积和单产(缺2006年数据)

马铃薯多限于鲜贮、鲜食、鲜运、鲜销,工业加工多限于加工粗制淀粉和制作粉丝、粉条等,而且加工深度不够,经济效益不高,消化能力有限,致使马铃薯的高产高效优势难以充分发挥。近年来,随着食品结构的调整,新兴马铃薯制品日益多样化,马铃薯全粉、变性淀粉、油炸薯条、薯片及膨化食品的兴起以及马铃薯饼、丸等产品的开发带动了马铃薯深度加工业的发展。通过深加工,同等产量的马铃薯产值变成原来鲜食的3~5倍,经济效益可大幅提高。

2.6 劳务产业

劳务经济是生产要素劳动力的流动,是劳务输出的一种经济形式,是工业化和城镇化的产物,是社会经济发展的必然历史过程[5-6]。近几年的工作实践表明,依靠劳务输出增加农民收入是较有效的途径。退耕还林(草)以来,大量的劳动力剩余,使得劳务输出人数逐年增加。2009年,全县总人口25.9万人,其中农业人口23.35万人;城乡劳动力资源14.5万人,富余劳动力5.7万人。1999年,劳务输出人员1.3万人次,劳务收入2526万元,劳务收入为农民年人均纯收入提供109元;到2009年,劳务输出人员增加到5.1万人次,劳务收入2.8亿元,劳务收入为农民年人均纯收入提供1160元,劳务收入占总收入的比例由1999年的11%提高到了38%。

3 讨论

退耕还林(草)、以粮代赈能否成功,不在于粮食补到什么时候,而在于什么时候能解决农民的生计问题。发展退耕还林(草)后续产业的目的就是通过发展种植业、养殖业和农副产品加工业,加快农业产业化进程;通过调整农村产业结构,发展特色经济,改善农业生产方式;通过发展劳务经济,充分利用退耕还林(草)后的剩余劳动力,带动农户经济发展[7];通过为退耕农户寻求生计的来源,巩固退耕还林(草)的成果。

[1]李世东.中国退耕还林研究[M].北京:科学出版社,2004:259.

[2]宋乃平,王磊,刘艳华,等.退耕还林草对黄土丘陵区土地利用的影响[J].资源科学,2006,28(4):52 -57.

[3]宋乃平,张凤荣,李国旗,等.西北地区植被重建的生态学基础[J].水土保持学报,2003,17(5):1 -4.

[4]田均良,刘国彬.黄土高原退耕还林工程中的现存问题及有关建议[J].水土保持通报,2004,24(1):63 -65.

[5]周介铭.我国农村剩余劳动力及其转移途径[J].四川师范大学学报:自然科学版,1996(1):60-65.

[6]李应中.落实后续产业建设是退耕还林成功的关键[J].中国农业资源与区划,2004,25(3):13 -15.

[7]宋乃平.退耕还林草后续产业发展中的问题及建议——以宁夏原州区为例[J].干旱地区农业研究,2006,24(6):212-216.