某地下室顶板裂缝成因分析

2011-07-09侯高峰彭建和凌建璋

侯高峰 彭建和 凌建璋

1 工程概况

某建筑工程由六栋住宅楼和一个整体地下室工程组成,基础均为人工挖孔桩基础,结构设计为全现浇剪力墙结构,地下室架空部分为框架结构,其中地上34层,地下1层,总高度98.9 m。总建筑面积为133 829 m2,其中地下建筑面积为15 863 m2,地上建筑面积为117 967 m2。地下室轴线平面尺寸为138.22 m×125.22 m,未设置伸缩缝,但在纵、横方向各设两道后浇带(后浇带为折线状)。

2 地下室顶板无损检测及裂缝开展情况

2.1 顶板无损检测情况

本工程地下室顶板混凝土设计强度等级为C30,厚度为250 mm。现场采用无损检测方法对裂缝区域内的钢筋混凝土施工质量进行抽检,结果表明:1)抽检的地下室顶板混凝土强度推定为34.2 MPa~38.4 MPa,满足设计强度等级C30的要求。2)抽检的现浇板板底纵横两个方向的钢筋间距基本满足设计及规范[1]要求,保护层厚度合格点率为80.3%。3)抽检现浇板的厚度基本满足设计及规范要求。

2.2 顶板裂缝开展情况

利用直观量测、拍照和描绘的方法普查地下室顶板混凝土裂缝外观形态及宽度,并选取有代表性的裂缝骑缝钻取芯样,观察现浇板裂缝上下开展的形态。经普查,该工程地下室顶板裂缝的主要特征表现为:

1)地下室顶板裂缝数量多(共发现数百条裂缝)、分布广,有些裂缝与顶梁相接,或单跨或连续多跨穿过混凝土顶梁,部分裂缝与剪力墙相接。

2)从裂缝的形态上看,主要有:a.斜向裂缝,主要沿45°对角线分布,在柱边或梁边有一条或多条呈放射状,裂缝长度为单跨或连续多跨;b.裂缝平行于墙或主、次梁分布,有时离梁边较近,有时居于板跨中间;c.裂缝与梁边成45°角切角裂缝,部分裂缝会呈现多道平行裂缝;d.洞口处裂缝;e.其他无明显规则裂缝。

3)从板厚的方向来看,绝大多数裂缝已经贯穿现浇板,从顶板底部向上观察,基本都有渗水或滴水现象,部分裂缝底部有白色或者淡黄色析出物。结合骑缝钻取的芯样可见,裂缝大多是贯穿缝,也有部分裂缝并未贯穿现浇板,板面裂缝缝宽约在0.10 mm~0.25 mm,板底裂缝缝宽约在 0.05 mm ~0.20 mm,极少数裂缝超过0.30 mm,裂缝主要表现为裂缝板面大板底小或者裂缝宽度无明显变化。

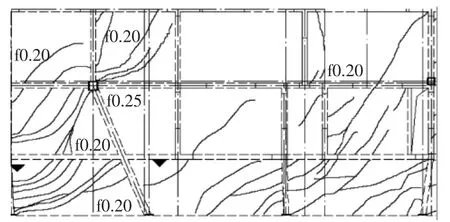

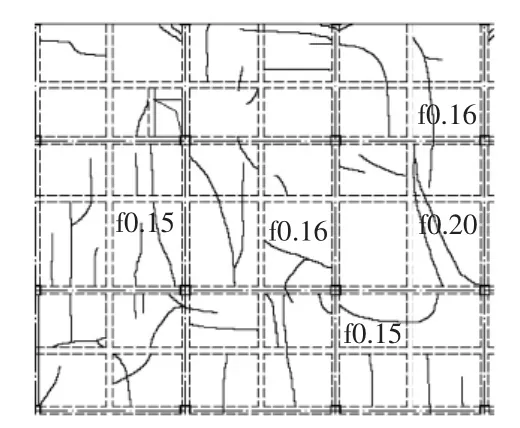

4)从建筑平面上来看,顶板裂缝在整个平面基本都有分布,但顶板西北角及中部区域裂缝较多,见图1,图2(其中中间黑色实线条表示裂缝,图中标注f为裂缝宽度,单位为mm)。

图1 西北角处顶板裂缝示意图(局部)

图2 中部顶板裂缝示意图(局部)

3 地下室顶板裂缝成因分析

3.1 材料方面

1)设计要求地下室室外顶板等凡与土体、水接触部分的混凝土均采用密实防水混凝土,混凝土配制时须加3%的WJB型混凝土复合液及C-X混凝土抗裂纤维;地下室顶板的混凝土施工要求采用补偿收缩混凝土,其性能应满足相应规范[5]的要求,限制膨胀率不小于0.15%(水中14 d),限制干缩率不大于0.03%(水中14 d,空气中28 d)。但本工程地下室顶板所用混凝土外加剂用JEA-S代替WJB型混凝土复合液,用科力丝混凝土抗裂纤维代替C-X混凝土抗裂纤维。但无相关检测资料证明这种变更能否满足设计要求,也无相关补偿收缩混凝土性能的相关检验资料。

2)工程实际采用泵送混凝土,坍落度要求较大,含砂率较高,粉煤灰掺合料量较大,水泥用量也较大,胶结料与骨料的比例大于普通混凝土,在混凝土结硬过程中发生的体积变形(收缩)较大。此外,本工程混凝土由两家混凝土搅拌站提供,混凝土配合比不同,外加剂种类和掺量也不同,使其混凝土性能特别是补偿收缩能力也不同,尤其是在整个顶板后浇带浇筑完成后,地下室顶板连在一起形成一个整体,其混凝土抗收缩及变形能力的不同对裂缝的开展有不利的影响。

3.2 温度方面

本工程地下室顶板分期分片浇筑的。2008年11月22日~2009年1月1日浇筑的三栋住宅楼顶板混凝土,浇筑时温度偏低,裂缝相对偏少;2009年5月7日~2009年6月17日浇筑其余部分的顶板混凝土,浇筑时温度较高,浇筑时间较长,一般都在2 d左右,裂缝相对较多。2009年5月25日~2009年11月22日浇筑后浇带混凝土,大部分后浇带混凝土浇筑时温度都较高,最高温度为36℃。

由于本工程地下室顶板面积较大,浇筑后地下室顶板大部分暴露在自然环境中,板上表面失水很快,且受环境温度影响较大,而板底的温湿度变化较小。在这种条件下,板体必然产生不均匀温湿差和收缩变形。顶板混凝土浇筑后温湿差变形和收缩变形将产生迭加,一旦浇筑的混凝土不足以克服这种温湿差变形及收缩应力,即产生的约束拉应力大于混凝土早期抗拉强度时,极易产生裂缝,而且以板角斜向裂缝居多。

3.3 施工方面

在顶板施工过程中施工单位存在擅自对混凝土加水导致坍落度变化的现象,而过早或过重在顶板上堆放钢管等建筑材料、重型机械如搅拌车等在顶板上通行、混凝土的养护不到位等现象,这些因素都会加剧裂缝的开展,顶板西北角和中部区域裂缝相对较多与此有一定关系。

3.4 设计方面

1)本工程地下室为超长结构[6],且地下室顶板大部分暴露在自然环境中,设计时没有考虑设置伸缩缝,采取设置后浇带并使用补偿收缩混凝土的办法。实际结果却表明,施工后浇带并没有达到预期的避免混凝土开裂的效果,或者说,施工后浇带仅能在顶板施工过程中有一定效果,而当施工后浇带封闭后,由于温度效应,顶板混凝土仍不可避免要开裂,但是若适当延长后浇带浇筑时间,对抵抗裂缝是有利的。

2)该工程四周布置六栋34层全现浇剪力墙结构住宅,中间为框架结构地下室,周边抗变形刚度较大,这种结构在混凝土构件变形的时候受到的约束也较大。地下室顶板裂缝多数呈45°方向,说明顶板混凝土浇筑后温缩及收缩变形受到纵横两个方向上约束的影响。

3.5 沉降方面

查阅2009年6月18日~2010年4月12日的沉降观测资料可见,沉降量均未超过国家规范允许的要求且未见结构有不均匀沉降现象。但通过询问业主与监理,并结合沉降观测报告,施工期间也未发生地下室上浮等现象,因此认为沉降不是产生裂缝的原因。

综上所述,从裂缝长度、缝宽、形态等特点并结合相关资料来分析,可以初步判定地下室顶板开裂主要是由板上下温湿差及混凝土收缩变形受到较强约束产生的。这类裂缝一般不影响结构安全,但由于裂缝开展较多,其对结构的刚度、整体性和耐久性有一定的影响;另外顶板的裂缝有一部分穿过或与顶梁相接,或延伸到剪力墙上,故均应进行妥善处理。

4 结论与总结

1)混凝土开裂是多种原因综合导致的,主要有设计措施不当,施工管理不严,混凝土养护措施不到位及原材料品质、气候及环境条件等。单纯采用设置施工后浇带的方法并不能从根本上防止超长结构混凝土顶板的开裂,如果确有必要采取此种设计,必须考虑温度变形及混凝土自身收缩变形对结构的影响。

2)裂缝控制不能仅考虑某单一环节,应从多方面采取措施,进行综合控制。因此制定严格的施工组织方案,选择水灰比较小的混凝土、有利的施工气候,适当延长后浇带的浇筑时间并加强养护,对避免裂缝的产生和开展是有利的。

[1] GB 50204-2002,混凝土结构工程施工质量验收规范[S].

[2] 王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,1997:1-22.

[3] 徐有邻,顾祥林.混凝土结构工程裂缝的判断与处理[M].北京:中国建筑工业出版社,2010:4-7.

[4] 罗国强.混凝土与砌体结构裂缝控制技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2006:1-10.

[5] GB 50119-2003,混凝土外加剂应用技术规范[S].

[6] GB 50010-2002,混凝土结构设计规范[S].