农田水污染物排放控制标准研究

2011-06-23王迎春朱昌雄杨正礼

王迎春 李 峰 朱昌雄 杨正礼

(1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京100081;2.中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,北京100081)

标准是对重复性事物和概念所做的统一规定,是科学、技术和实践经验的高度综合和集中体现。由于水环境令人堪忧的现状以及环境法规的不断完善,水资源保护的标准化工作也顺势发展起来。我国从20世纪70年代开始水污染防治和水环境管理逐步走上标准化与制度化轨道;1973年颁布了第一个涵盖19项水污染控制项目的《工业三废排放标准》,之后的30年间相继出台了一系列行业和地方水环境污染物排放标准,逐步形成以保护水体功能为目标,按着制定水质标准、污染物排放标准,实行总量控制的一种水污染防治的运作模式;由于农业生产地域广而分散、污染物排放差异大而随机,所以相应的生产标准和污染物控制标准不明确,除了控制养殖业点源污染的《畜禽养殖业污染物排放标准》外,关于农田种植业污染物排放的标准化仍处于空白状态。近年来,随着中国水环境污染形势的日益严峻,由农田产生的非点源污染不断凸显,尤其在农业集约化程度较高或者农田水网的东中部地区,水体污染物负荷已经逼近或超过水体污染物的临界阈值,所以非常有必要对农田生产的过程与污染物排放的指标和水平进行控制。

目前,在世界范围内对水环境的控制与管理强度不断加大,并认识到点源污染逐步得到控制后的农田非点源污染对水环境的影响不容忽视。美国在2002年11月修订了联邦水污染控制法(The Federal Water Pollution Control Act)就提出了被污染水体的恢复和对非点源污染的控制法规;欧洲在2009年的第二届水务大会上,将农业和水环境关系列为水质管理挑战计划的核心问题,通过水框架指令(WFD Water Framework Directive)要求所有的欧洲成员国建立110条河流的流域管理计划,确保在2015年以前所有的欧洲水体达到良好的状态。在中国基于农田管理的水污染物控制一直是水环境污染防治盲点,农田水污染物控制标准尚处空白状态。所以本文重点阐释建立农田生态系统排放水污染物控制标准的必要性、建立的原则、标准的框架与体系,探讨构建该标准的理论意义和实践的可操作性。

1 研究与制定农业水污染排放的必要性

目前困扰中国水环境污染的最突出问题就是由氮、磷营养盐引起的水体富营养化。氮和磷是农业生态系统释放到系统之外的典型特征性污染物。在东南地区水体污染严重的流域,农田、农村畜禽养殖和城乡结合地带的生活排污是造成流域水体富营养化的主要原因,其贡献大大超过来自城市的生活点源污染和工业点源污染。而且化肥使用在农业非点源污染中的作用越来越明显,有数据显示,1980-2000年期间中国2 300个县单位播种面积化肥用量从 87kg·ha-1增加到 234 kg·ha-1[4];从 20 世纪 60年代到目前为止,构成磷素发生总量的农田化肥、畜禽排放和农村人口排污比例,由1:5:4演变到6:3:1。第一次农业源污染物普查结果显示:我国地表水总体平均来说,所含总氮和总磷的59.3%和39.3%来自种植业;据韩凤朋对黄河6个子流域的氮磷排放量进行研究与估算[5],结果表明,95%的全磷和大于53%的全氮来自于非点源污染,非点源污染是造成黄河污染的主要原因。在太湖,农业非点源氮量占入湖总氮量的77% ,磷占33.4%。而且对于农田生态系统而言,化肥仍然是农田氮、磷投入的最主要的来源,分别占农业生态系统氮、磷投入量的52.5%和50.7%。因此,占这样大份额的农业水污染物质必须得到科学合理的管理和控制,并且农田生态系统的氮肥和磷肥的管理应该是解决水环境污染的切入点。此外,最近几年农田施用的农药和除草剂的残留给水环境带来的持久性有机污染物(POPs)成为更全球环境关注的热点,2001年通过的联合国《斯德哥尔摩公约》里专门提到限制或禁止生产和使用12种Pops中,前9种主要来自农业生产上应用的有机农药或杀虫剂[7]。因此,农田产生的特征性污染物的排放标准以及农田管理的技术标准亟待出现。

通过制定农业水污染排放标准,可以规范农田管理的合理化与标准化,促进农业生产技术的进步、管理水平的提高,推动农业结构的调整与优化,实现农田营养物质的平衡和利用效率的最大化,减少和控制农田污染物的产生和迁移,维持水环境和农田生态系统的生态平衡,有助于农业生产的可持续。

2 建立农业水污染排放控制标准的原则

2.1 保证粮食供给与粮食安全的原则

解决13亿人口的吃饭问题、保证国家的粮食安全是农业发展的首要之务。过去50年中国粮食产量增加了4.5倍,基本解决了人们的温饱问题,化肥在其中所起的作用不可低估;在未来30年中,随着人口的刚性增长和耕地储备资源的限制,要保证中国的粮食安全,必须要在单产增加上挖潜力找出路,因此化肥的使用是必需的和必要的。由于化肥不合理施用而带来的环境污染加重的现象,而否定或放弃化肥的使用,为寻求环境的改善而放弃粮食生产的稳定供给,当然是不现实、也是不可取的。合理施用化肥、控制化肥散逸到农田以外是控制水污染的重要任务,在研究和制定农业水污染排放控制标准时以稳定发展粮食生产,保证粮食安全为前提,优化农业产业工程和产业化的升级。

2.2 区域性原则

由于中国土壤类型、气候条件、地形因素、种植制度以及经济发展的不均衡,导致中国氮磷平衡区域分布的不平衡,中国东中部地区土壤表观面临巨大的氮磷盈余压力,而在地广人稀的西部面临土壤氮磷的亏损。据陈敏鹏应用模型估算[7],2003年中国土壤表观氮、磷盈余强度的平均值分别是16.56kg/hm2和2.53 kg/hm2,但在不同区域间的变异非常大,安徽、福建、广东、海南、湖北、江西和云南的43个地市的氮盈余超过1 200 kg/hm2,全国337个地级市当中,氮盈余强度超过270kg/hm2的地级市有224个,磷盈余强度超过 300 kg/hm2地级市有 53个,超过70kg/hm2的有223个;在青海、西藏和内蒙古部分地区农业集约化程度低,氮磷盈余强度很低甚至是负值,全国氮磷亏损的地级市分别有28个和16个。农田氮磷的排放是不同地域条件下气候、土壤、地形、作物布局、种植制度与植被覆盖等多因子函数,所以区域性应该作为农田氮磷的控制标准的最重要的参数考虑到标准的制定当中。

2.3 分阶段逐步控制原则

对农田污染物标准化管理涉及到很多操作层面的问题,包括农田管理技术、工程技术、政府政策、市场调节、农民教育、农民收益等方面;所有这些问题的解决都需要循序渐进的推进,根据不同地域的经济发展情况、农业的集约化程度和污染程度,按着分阶段达标、相应的控制技术和配套政策同步跟进的原则,逐步改善和控制水环境污染。例如在东江作为珠江流域第3大水系污染相当严重,为整治农业排污、控制水污染,2007年底东江流经的广东东莞市颁布一项规定,从2009年1月1日起全市范围内禁止养猪,显而易见,有污染就全面禁止的做法并不能从根本上改变东江流域的水环境[9]。农田种植业也是同样,要给农田减排一段过渡时间,可以在1-5年之内分阶段达标,给农民有一个适应标准、掌握新管理技术的过程,而且在东、中、西部农田污染程度不同的地区和不同的作物的种植区过渡时间应该有所区别。

2.4 注重可操作性和科学性原则

农田水污染物控制标准与工业类的标准不同,农田水污染控制标准的实施面向广大农村和众多农民,标准的执行需要尽量简化以便于农民接受,监测方法尽量便捷易于管理者监察,标准给出的达标数据一定要科学可靠,真正起到改善和控制水环境的作用。由于农田污染水环境具有潜伏性、模糊性、随机性和污染途径多样性[10],如何科学的评价农田对水体的环境效应,如何掌握污染的时空变异性和发生规律,这是该标准的制定过程中需要解决的一些理论问题。中国开始关注农田非点源污染的研究比较晚,但目前已从初期的定性化研究转向定量化,由统计、调查转向模型分析与系统研究,由小区单次径流监测转向流域地形、气象、土地利用等对非点源污染时空变异研究。一些新的方法和工具的运用也是越来越普遍,如模型分析、人工神经网络、地统计学逐渐应用到农业非点源污染研究当中。农田水污染的标准化工作必须以这些研究为基础和依据,才能具有可操作性和可行性。

3 农田水污染排放控制标准建立的框架

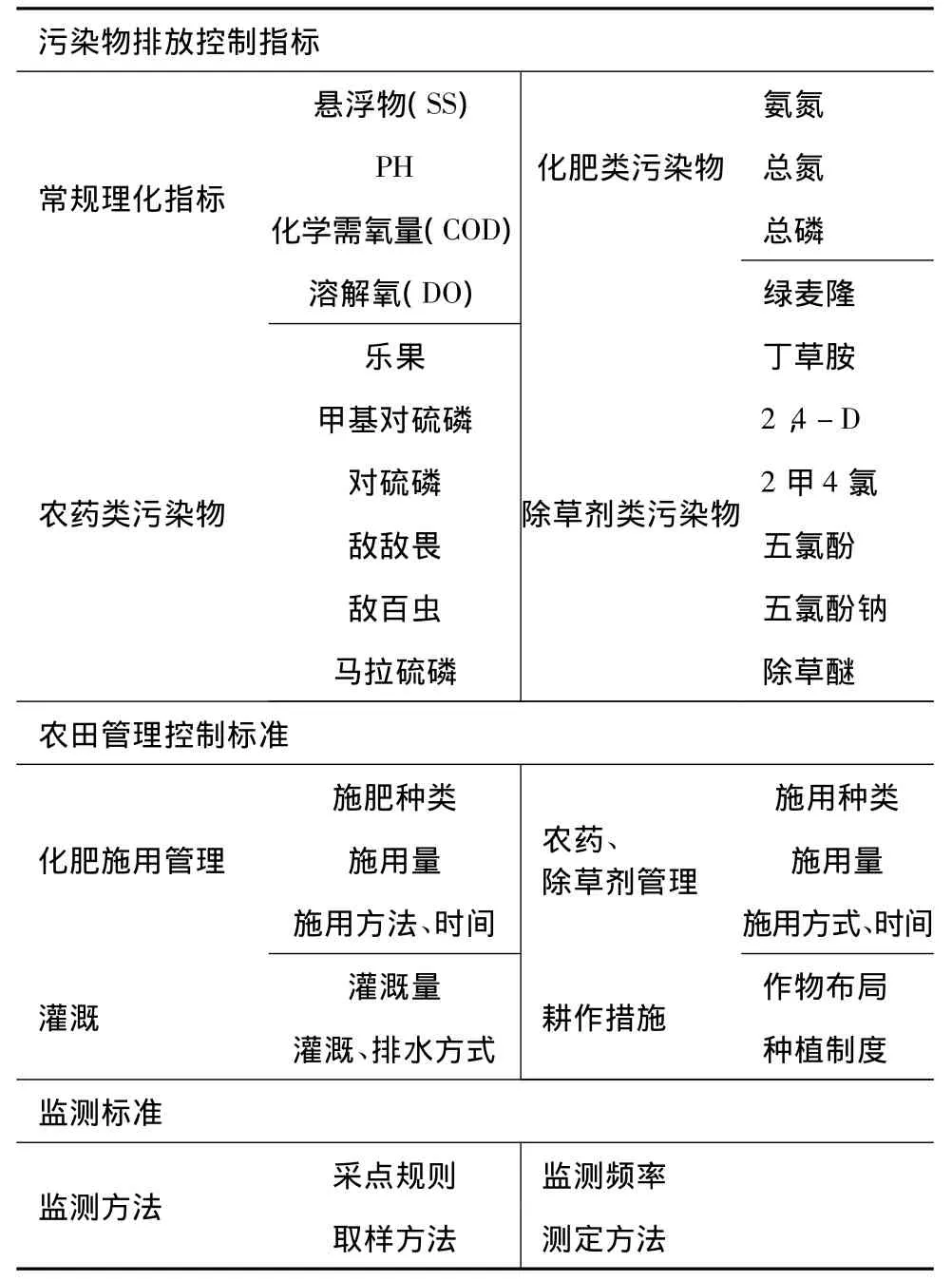

图1 农田水污染物排放控制标准框架图

污染物的排放标准根据水体功能的定位、水环境容量的限量和农田污染的特点对具体的污染物质做出排放浓度或排放量的限制和规范;监测标准以国家已颁布的监测规范为基础,考虑方便性和便捷性,是对监测指标采样点、采样频率、排水量、统计、测定方法等做出规定和规范。该标准以农田管理标准为基础分为两大部分标准,一方面是排放污染物的标准,另一方面是关于监测的标准(见图1)。由于农田的排污具有隐蔽性,直接进入江河湖海的农田出水口并不多见,很难找到所要监测的排污出水口,所以控制农业污染物的产生更要注重过程管理,对农田的生产管理方式做出规范化的标准,这是农田水污染控制标准和其它行业标准在框架思路上的不同之处,也是制定该标准的难点。

4 农田水污染排放标准指标与推行机制

4.1 农田水污染排放控制指标体系

农田对水环境的特征性污染物主要是化肥和农药、除草剂,由此引起的氮素、磷素以及持久性有机污染物等,将控制指标系统列于表1。这些指标按着水体功能的限定给出具体的数据或其范围,并在标准体系的建立过程中兼顾标准的统一性和地域的差异性。

4.2 标准推行的机制

标准的有效实施必须要有质量控制机制,保证农田水污染物控制标准的有效实施,切实减少农田污染物的排放和水环境的改善,需要有强有力的政府作为和不断提高自觉性的大众行为,需要形成以命令控制为主,以经济激励为补充,以大众参与为基础的质量控制机制。以“命令为主”是因为在解决环境问题、避免“共有地悲剧”的最有效手段,只有政府从全流域水资源保护的高度实行强制性的管理,摒弃地方保护主义,依据政策、法规实现对水污染的统一控制管理,排除个体间对水资源的自由选择与利用所引起的破坏性竞争。与此同时“经济激励为补充”是由于政府在强制农民减少目前的农田污染物的贡献量,可能会对农民的当前经济收入带来损失[11],这需要政府来给予补偿,并有更为乐观的经济鼓励机制引导农民改变一些不合理的农田管理方式,按着新的管理措施来种植作物。

表1 农田水污染排放控制指标体系

5 结语

目前,我国的水管理正在从单一的水质管理向综合的水资源统一管理方向转变,关于水体—水生生态系统—陆地生态系统相互作用的水资源保护标准已经成为标准体系优先发展的方向[12]。本文根据我国农田污染的现状及特点重点阐释了农田水污染物排放和控制标准制定的意义与必要性、制定的原则、框架与指标体系,以及标准的质量控制机制,集中体现了制定农田水污染控制标准在理论上的科学性和实践上的可操作性,以期为该标准的制定做基础研究和充分论证。

农田水污染控制标准的制定意义重大,而农田生态系统与水生生态系统的相互作用错综复杂,标准制定前期需要研究的工作内容还有很多,例如,如何量化的评价农田带给地表水和地下水当前和潜在的污染负荷,怎样的评价方法才能更加科学、更能接近事实,在流域水平如何估算污染的产生和迁移,这都将是今后研究的重点,也是制定农田水污染的控制标准的基础所在。

(编辑:王爱萍)

[1]Julie Stauffer.The Water Crisis-constructing Solutions to Freshwater Pollution[M].Earthscan Publications Ltd.London,1998:31-50.

[2]Line D E.Non-point Sources Pollution [J].Water Environ Res,1998,70(4):895 - 911.

[3]Parry R.Agricultural Phosphorus and Water Quality:A U.S.Environmental Protection Agency Perspective[J].J of Environ Quality,1998,27:258 -261.

[4]张维理,武淑霞,冀宏杰,等.中国农业面源污染形势估计及控制对策 I[J].中国农业科学,2004,37(7):1008 -1017.

[5]韩凤朋,郑纪勇,王云强,等.2006.黄河支流非点源污染物(N、P)排放量的估算[J].环境科学学报,26(11):1893–1899.

[6]http://www.eurosite.org/en - UK/content/active - involvementriver-basin-management-2nd-european-water-conference.

[7]陈敏鹏,陈吉宁.中国区域土壤表观氮磷平衡清单及政策建议[J].环境科学,2007,28,(6):1305 -1310.

[8]戴世明,吕锡武.水环境中持久性有机污染物的污染状况及管理对策[J].南通职业大学学报,2006,20(3):69 -72.

[9]http://www.sepa.gov.cn/tech/hjbz/bzwb/shjbh/shjzlbz/200701/t20070123_100162.htm.

[10]http://news.sina.com.cn/c/2007 - 12 - 05/033414451407.shtml.

[11]Novotny V,Chesters G.Handbook of Non-point Pollution:Source and Management[M].Van Nostrand Reinhold Company,1981:4 -387.

[12]曲环.农业面源污染控制的补偿理论与途径研究[D].中国农业科学院,2007.

[13]石秋池,王雨春,程艳.保护水(资源)的技术标准发展浅议[J].中国水利,2006,13:32 -34.

[14]赵崇山,楚君,王洋.农药、化肥与农业污染[J].商丘职业技术学院学报,2006,5(26):101 -103.

[15]杨子生,刘彦随,贺一梅.建立我国生态友好型土地利用战略的探讨[J].资源科学,2007,29(6):121 -127.

[16]杨正礼,梅旭荣,黄鸿翔,等.论中国农田生态保育[J].中国农学通报,2005,21(4):280 -284.

[17]顾培,沈仁芳.长江三角洲地区面源污染及调控对策[J].农业环境科学学报,2005,25(4):1032 -1036.

[18]仓恒瑾,许炼峰,李志安,等.农业非点源污染控制中的最佳管理措施及其发展趋势[J].生态科学,2005,24(2):173 -177.

[19]杨正礼.中国农田污染评价与防治道路探究[J].中国农学通报,2006,22(9):415 -419.

[20]王晓燕,曹利平.控制农业非点源污染的税费理论[J].水资源保护,2008,24(3):86 -60.

[21]刘冬梅,李雨.农业污染防治的立法思考[J].世界农业,2008,(2):21-24.

[22]李洁.农田面源污染团队式治理方法初探[J].环境科学与技术,2008,31(7):120 -123.

[23]王济川,郭志刚.Logistic回归模型——方法与应用[M].北京:高等教育出版社,2001.