农村集体建设用地流转问题分析

2011-06-23王红梅刘媛媛丁冠华

李 栓 王红梅 刘媛媛 丁冠华 吴 黎

(1.东北农业大学资源与环境学院,黑龙江哈尔滨150030;2.华南农业大学公共管理学院,广东 广州510642;3.黑龙江省城市规划勘测设计研究院,黑龙江哈尔滨150040;4.黑龙江省农业科学院遥感技术中心,黑龙江哈尔滨150086)

随着我国城市化进程的发展,农村集体所有的建设用地市场占土地市场的比重越来越重。伴随着乡镇企业的异军突起和城镇化战略的推进实施,大量的农地在比较利益的驱使下发生着向非农用途的流转,这种状况在城乡结合部尤为明显。集体土地流转已由单纯的农村集体经济组织内部的自发转包发展到社会各个领域的多种形式的流转,其中既有合法的,也有明显超越现行法律规定的,尤其是集体建设用地流转更加复杂[1]。总体上看,集体土地流转已成为农村土地使用中的必然趋势。随着国民经济的高速增长,非农产业的发展和农村剩余劳动力的流动,加上农产品供求关系发生阶段性变化,以农地经营为收入主要来源的农民收入增长缓慢甚至下降,使农地经营对农民生产、生活的重要性有所下降。非农产业高收入产生的拉力和农地经营低收入的推力使农地向非农地流转速度呈加快趋势[2-6]。

1 集体建设用地市场运行要素

土地市场运行的三大要素是土地、供给者和需求者,在我国由于集体土地属于农村集体经济组织所有,其产权的特殊性及集体土地市场目前处于起步阶段,导致集体土地市场运行不尽完善。在集体建设用地市场中所提供的商品是集体建设用地,商品的来源是农村集体土地,包括从农用地转为的建设用地和农村集体原有的建设用地。供给者是农村集体经济组织,由多人组成。虽说集体土地属于农村集体经济组织,但产权主体模糊,在涉及到土地的占有、使用、分配‘收益四项权利时,没有一个合理的标准来保证供给方为多个单体时各单体之间的利益分配,妨碍集体建设用地市场的正常运行。根据中国现阶段城乡二元体系,集体建设用地需求者区分为农村集体组织成员和非农村集体组织成员,这二者在购买集体建设用地使用权时所经的操作方式是不同的。

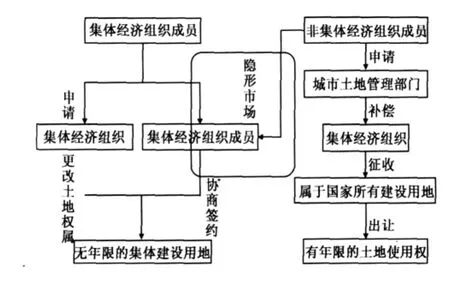

现行法律规章对集体建设用地使用权流转都严格设定了范围:①地域范围在城市规划区以内外,土地规划区以内;②使用主体为同一集体经济组织内部,一般外来经济成分原则上要求使用国有土地。但实际操作中,往往陷入两难境地:首先,从主观意愿来讲,乡镇集体经济组织希望在更大范围内盘活存量资产,确保集体土地资产利益实现的最大化;其次,从客观条件来讲,既然承认集体建设用地是一种资产,它必然要随同其他资产进入市场。而在资产盘活中,必然不可能受“同一集体经济组织”的限制。因此,跨村跨乡镇承租、使用集体存量建设用地的现象相当普遍。如按现行习惯做法,所有这些项目用地都要先征为国有再补办出让,企业不堪重负,乡镇集体经济组织也没有积极性。此外,抵押作为一种准转让行为,集体建设用地随同地面建筑物一并抵押时,一旦抵押权实现,也涉及集体建设用地跨越“同一集体经济组织”进行流转。因此,在当前法律己允许国有土地使用权的使用主体扩展到境内外所有经济组织或自然人的情况下,对集体建设用地使用权流转,在强调规划协调、用途管制前提下,也不应该人为设置障碍。客观存在的实际要求我们在设定集体建设用地使用主体时应有所突破。现行的集体建设用地流转过程如图1所示。

图1 现行集体建设用地流转过程

2 现阶段集体建设用地市场存在问题分析

现行法律规定“任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地”,换言之,集体土地资产价值的实现只能通过征为国有而没有别的途径。建设用地供地渠道的单一性,使得集体土地各种产权不仅先天发育不足,而且后天还受到种种歧视,集体建设用地一直游离于土地市场之外。即使进入市场,也受到诸如使用主体、使用范围等种种限制。一涉及流转,一般都先征为国有再办理出让。这种简单划一的做法,利少弊多,其最大的弊端在于:人为制造了国家所有制和农民集体所有制在土地收益权上的不平等。

现行法律规章对集体建设用地使用权流转的规定,造成集体土地所有权变更补偿低与改变用途后带来巨额土地收益之间的矛盾。规划区内农村集体经济组织土地征为国有的,往往所有权一旦转变即地价猛涨。同一宗地,无期限的集体土地所有权征地补偿低,而所有权变更后一定年限的土地使用权价格高,这前后巨大的反差刺激了集体土地所有者。这是土地收益分配不当引起的问题,侵犯了村集体经济组织的利益[7-8]。于是,企业补办征收手续时,集体土地所有者抵触强烈;规划区内集体土地私下流转现象又频频发生,包括乡镇政府擅自改变土地用途,进行房地产开发、建造商业用房私下转让、出租等案件时有发生。实践中存在的隐形市场也是这些矛盾发展的产物,现行的法律政策不够完善,不能适应社会发展的需要,因此导致集体建设用地流转中存在很多问题。

2.1 集体建设用地市场化特征不明显

集体土地通过市场机制实现资源的流转配置在不同领域以不同方式不同程度地发生着,显现出强劲的市场化流转趋势,但同时也存在着与市场化特征要求不相适应的问题。这些问题产生于集体土地流转过程中,虽不再是行政性配置土地资源所引致的,但是由于我国城乡二元化的特征,使得集体建设用地的流转程序更为复杂,与市场机制固有缺陷所引致的自发无序重叠,表现为集体土地流转市场化特征的不明显,从而制约着集体土地的规范有序流转和土地资源配置效率的提高。这一问题主要表现在:①农户间分散的土地产权交易并不能有效促进土地的集中和合理利用,通过集体经济组织发生的土地流转存在侵犯农民权益现象;②大量自发交易过程中的权属关系混乱及相伴随的侵权现象和土地流转收益流失,集体土地所有者及相关投资者的权益受到侵犯。第一种情况反映出土地流转的市场化程度较低;第二种情况反映出土地流转中市场行为的混乱无序。

2.2 集体建设用地流转存在大量违法现象

农地的非农流转表现为经过转用审批后形成的新增建设用地使用权以价格特征反映的市场交易行为。现行法律只对集体土地以联营、入股形式发生流转做出了原则性的肯定规定,而对出让、转让和出租等形式发生流转则是禁止的。由于农地非农流转缺乏可操作的法律法规或者管理空间太小,地方土地管理部门一般不进行直接管理,而只是通过农地转用和审批等手段间接管理,除个别地区近年来对集体土地的非农场合流转有所规范外,农村,特别是城乡结合部的集体土地非农流转一直是自发无序地大量发生着,甚至有不少案例中的集体土地并未办理农地转用审批手续。而农村集体中原有的建设用地仅限于在集体经济组织成员内部流转,对于非集体经济组织成员来说,取得集体建设用地在现有法律的限制下很难,因此就导致集体建设用地市场的违法现象较多,尤其体现在宅基地的流转上。

2.3 集体建设用地市场中利益分配不合理

我国《宪法》和《土地管理法》均规定:“农村和城市郊区的土地,除法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有。”其中,“依法属于村农民集体所有的,由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理,已经分别属于村内两个以上农村集体经济组织的农民集体所有的,由村内各该农村集体经济组织或者村民小组经营管理”,这表明农村集体土地的所有权在村民集体,所有权的主体代表则是各级农村集体经济组织或村民委员会、村民小组。尽管在农村双层经营体制确立后,大多数农村集体经济组织职能分解,机构改组,力量涣散,对农村集体土地使用方面的监督管理和调节控制功能随之弱化,但村民委员会和村民小组对土地的经营管理权能依然存在。从农村联产承包责任制开始以来,将集体土地分配给村民用于农业生产就是在法律政策约束下的一种土地资产经营行为,而其对农民承包土地的管理权能则可从签订承包合同并监督合同履约情况中得以充分体现。现行法律又将集体成员获得承包土地经营权三十年不变的规定改为长期不变。作为集体经济组织的一员,他们实际上是拥有了土地所有权,但是在流转中他们并没有体现出所有权,而是集体经济组织代表执行,很容易导致利益分配的不合理。近年来,在集体土地流转过程中,存在着很多土地所有权主体代表与农民集体成员之间的相互侵权问题。违背农民意愿损害农民利益的事件屡屡发生。有的乡镇政府或村民委员会随意改变土地承包关系,强迫流转,侵犯了农民的承包经营权,影响了农民正常的生产生活,也影响了社会经济发展。

3 原因分析

近些年来,我国政府对农村集体土地流转开始放宽政策。在涉及集体建设用地使用权流转的政策中提出在坚持土地集体所有和不改变土地用途的前提下,允许土地使用权依法有偿转让,并在尊重农民意愿的前提下,实行多种经营方式鼓励土地使用权流转。这就为集体土地的农用流转和农地农用市场的公开运行提供了政策依据。在实施过程中存在的利益分配问题,使得用地的供给者和需求者避开规范的流转程序,引致众多不符合条件的主体私下进行集体土地的非农流转交易,成为土地流转市场的“偷渡者”,集体建设用地违法流转现象突出。造成这些现象的原因主要有:

3.1 集体建设用地流转价格不符合市场机制

土地价格是土地市场的重要部分。土地市场的发育和规范程度,要以地价形成机制的状况来衡量。完全竞争市场的土地价格是通过供给者和需求者之间的平衡来确定,从而达到优化土地资源配置和土地市场的规范运行。但是,我国农村土地市场的价格机制尚未建立,缺乏反映土地交易活动各方所需信息并迅速、完整地传递信息的价格工具,严重影响土地市场的正常运行。

在征收集体土地的过程中,《土地管理法》确定的征收新增建设用地土地有偿使用费,应以基准地价的体系建设为前提,最终解决征地农民的补偿问题,也必须承认农民的土地财产权。当国家因建设需要征收集体土地时,地方政府经常利用行政权力,实行无偿征收、划拨或低价购置,严重侵犯集体和农民的经济利益。《土地管理法》第四十七条规定:“征收耕地的土地补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。……每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。”可见,我国《土地管理法》对土地征收补偿费的规定是按照被征收土地原用途给予补偿,即按产值补偿,并未考虑到土地的区位价值,而土地的区位价值则是土地价值的最重要组成。在实际操作中,由于自然灾害、耕地经营水平、社会经济变化、农产品市场变化等原因,耕地三年的平均年产值并不能完全反映耕地的质量和价值,即该补偿标准也不是根据实际的耕地质量来确定的。过低的征地费用无法实现土地转用价值。由此可见,现行土地征收价格并不是市场规律发生作用的结果,相应地也无法替代市场价格对土地市场的调控作用。

3.2 集体建设用地市场信息缺乏

在现阶段,集体建设用地的流转很多是通过隐性市场进行,这导致很多用地流转的违法,造成隐性市场发育的重要原因是市场信息不够充分。很多需求者在购买集体建设用地时,通过一些知情人口头提供的资料来了解目标土地,而且直接与土地供给者个人联系,主要是因为缺少供双方了解足够用地信息的交易平台。在集体建设用地的流转中,不存在一级市场,通常是需求者发起交易,寻找土地供给者,经过协商,完成交易。

理论上,土地流转交易组织包括交易载体和交易规则。交易载体是指交易的场所和监督管理机构,交易规则是指必须遵循的各项法律、制度和条例等。我国农村土地交易市场基础设施建设少,场所、机构等都相当缺乏,市场信息缺乏稳定的传递渠道,土地金融信用未能发展,市场资金短缺。集体建设用地的流转交易,既没有任何权威性的法规可遵循,又缺乏相应的市场规则、监督机构保证规范运作,结果造成流转成本高昂,交易缺乏透明度与公平性,而且刺激土地流转中大量不符合市场规律和现行政策的弱市场化流转问题的发生。

3.3 法律法规不完善制约集体建设用地流转

集体建设用地流转中存在大量的自发交易,形成农村集体建设用地交易的隐形市场。为了避免左邻右舍的非议或乡村干部的干预,不少地区的农户大都以“帮忙”、“换工”等形式,私下悄悄地将自己承包的土地让渡给新的用地者,使集体土地的管理者缺乏对新用地者的有效监督与权责约束,拉长了集体生地产权制度的中间链条,责权利关系模糊甚至脱钩。集体建设用地的交易仅在个别试点地区有据可依,大部分地区流转双方大多采取“一对一”讨价还价的协商让地方式,既缺乏公开的竞价机制,又缺少法律保障和社会监督,流转协议也存在不规范的问题。一旦出现不支付租金、不兑现收益分成、受让方将土地使用权再自行转让、土地使用权发生权属纠纷时,就难以从法律和行政上进行维护和处理。对交易双方都没有可靠的法律保证,这直接制约了集体建设用地的流转。

4 结论

理论上来说,农村集体土地流转应在市场机制作用下,土地资源在不同经济主体和不同用途之间的配置,通过合理确定地租、地价以多种交易方式将土地使用权引入市场流转,达到资源的优化配置。但是在实际操作中,由于受到现行法律法规和城乡二元化的限制,土地市场存在很多漏洞,造成我国农村集体建设用地流转中存在利益分配不合理,违法现象突出,等一系列问题。而完善的农村集体建设用地流转则可以解决很多问题:第一,缓解城市建设用地紧张状况,提高土地资源的优化配置;第二,使农户将无力经营的土地转让出去,同时使部分经营有方、有能力扩大经营规模的人能及时获得相应的土地,从而双方都获得收益;第三,通过市场实行土地流转,使土地有偿使用或有偿转让,促进土地的适当集中和规模经营的实现。采用市场机制,实现土地使用权流转,体现了平等、自愿、经济有偿的原则,能够有效避免和减少因土地流转引发的农村社会矛盾。因此,集体建设用地流转市场的完善具有很强的迫切性和必要性。

(编辑:王爱萍)

References)

[1]翟建松.集体土地市场化流转问题研究[D].重庆:西南农业大学,2002.

[2]师宏亚.北京市集体建设用地流转问题分析与对策:以北京市朝阳区为例[D].北京:中国农业大学,2003.

[3]赵俊锐.集体土地使用权流转分析及对策:以淄博市为例[D].北京:中国农业大学,2005.

[4]黄小虎.征地制度改革和集体建设用地流转[J].经济研究参考,2008,(31):13 -19.

[5]高慧.集体建设用地流转研究[D].武汉:武汉大学,2005.

[6]吴冠岑,牛星.构建城乡一体化的建设用地市场探讨[J].广东土地科学,2009,(4):4 -8.

[7]刘毅.法经济学视野中的集体土地非法入市[D].大连:东北财经大学,2005.

[8]韩松.集体建设用地市场配置的法律问题研究[J].中国法学,2008,(3):65 -85.

[9]陈美球,吴次芳.论乡村城镇化与农村居民点用地整理[J].经济地理,1999,19(6):97 -100.

[10]陈荣清,张凤荣,孟缓,等.农村居民点整理的现实潜力估算[J].农业工程学报,2009,25(4):216 -221.

[11]丁文.土地征收侵权原因及对策分析[J].中国土地科学,2001,21(4):54-59.

[12]冯科,吴次芳,韦仕川,等.管理城市空间扩展:UGB及其对中国的启示[J].中国土地科学,2008,22(5):77 -80.

[13]刘洋,欧名豪.推进农村居民点整理的机制创新途径初探[J].南京农业大学学报:社会学版,2008,8(1):55-59.

[14]吕寒.“挂钩”,不仅是为了指标——对江苏省太仓市城乡建设用地增减挂钩试点的思考[J].中国土地,2009,(5):48-50.

[15]欧名豪.土地利用总理规划控制中的城乡建设用地规模问题[J].华中农业大学学报:社会科学版,2000,(4):51 -54.

[16]慎勇扬.建设用地扩张驱动力及调控政策研究[D].浙江:浙江大学,2005:41-83.

[17]淡明洪,李秀彬,吕昌河.我国城市用地扩张的驱动力分析[J].经济地理,2003,23(5):635 -639.

[18]叶艳妹,吴次芳.我国农村居民点用地整理的潜力、运作模式与政策选择[J].农业经济问题,1998,(10):54-57.