基于行为分析的高校交通系统的改善策略

——以重庆工程职业技术学院巴南校区为例

2011-03-30丁华

丁华

(重庆工程职业技术学院重庆400037)

基于行为分析的高校交通系统的改善策略

——以重庆工程职业技术学院巴南校区为例

丁华

(重庆工程职业技术学院重庆400037)

以高校校区的基本建设为切入点,针对当前大学校园交通联系日益复杂、机动化程度上升而引发的交通冲突、道路拥挤、停车空间不足等问题,从概念与理论研究入手,在坚持“以人为本”的基础上,以确保校园交通安全、顺畅、环保为目标,运用校园空间布局、交通管理与交通组织相整合的系统设计方法,对校园交通组织建设进行了系统分析与阐述,并以重庆工程职业技术学院巴南校区为例,基于师生的行为分析提出校园道路交通系统布局改善的相关策略,期望提出的设计思想有助于构建安全高效宜人的高校交通组织系统。

行为分析;交通;改善;策略

1 引言

随着“科教兴国”战略的实施,高等教育得到了迅速的发展,高校校园建设也迎来了新的高潮,这对大学校园道路交通的组织也提出了更高的要求。

如今,高校与社会的联系日益紧密,校园内的人流量、车流量也急剧增加。许多高校教师拥有私家轿车已不算希奇,因而给高校的交通组织带来了更多影响和问题。

2 当前校园道路建设中存在的问题

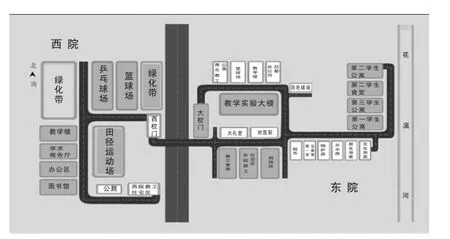

当前校园道路建设及交通管理明显滞后于高校的发展,校园交通的特点主要表现为:以上下课为时间段的阵发性往返交通。根据师生的这种特殊行为进行分析,以重庆工程职业技术学院巴南校区为例进行分析。巴南校区整体分为两部分,左边西院主要用作教学,右边东院则为学生宿舍区和教职工住宅区。两个部分被中间的城市道路所隔断,只有一座天桥连接。

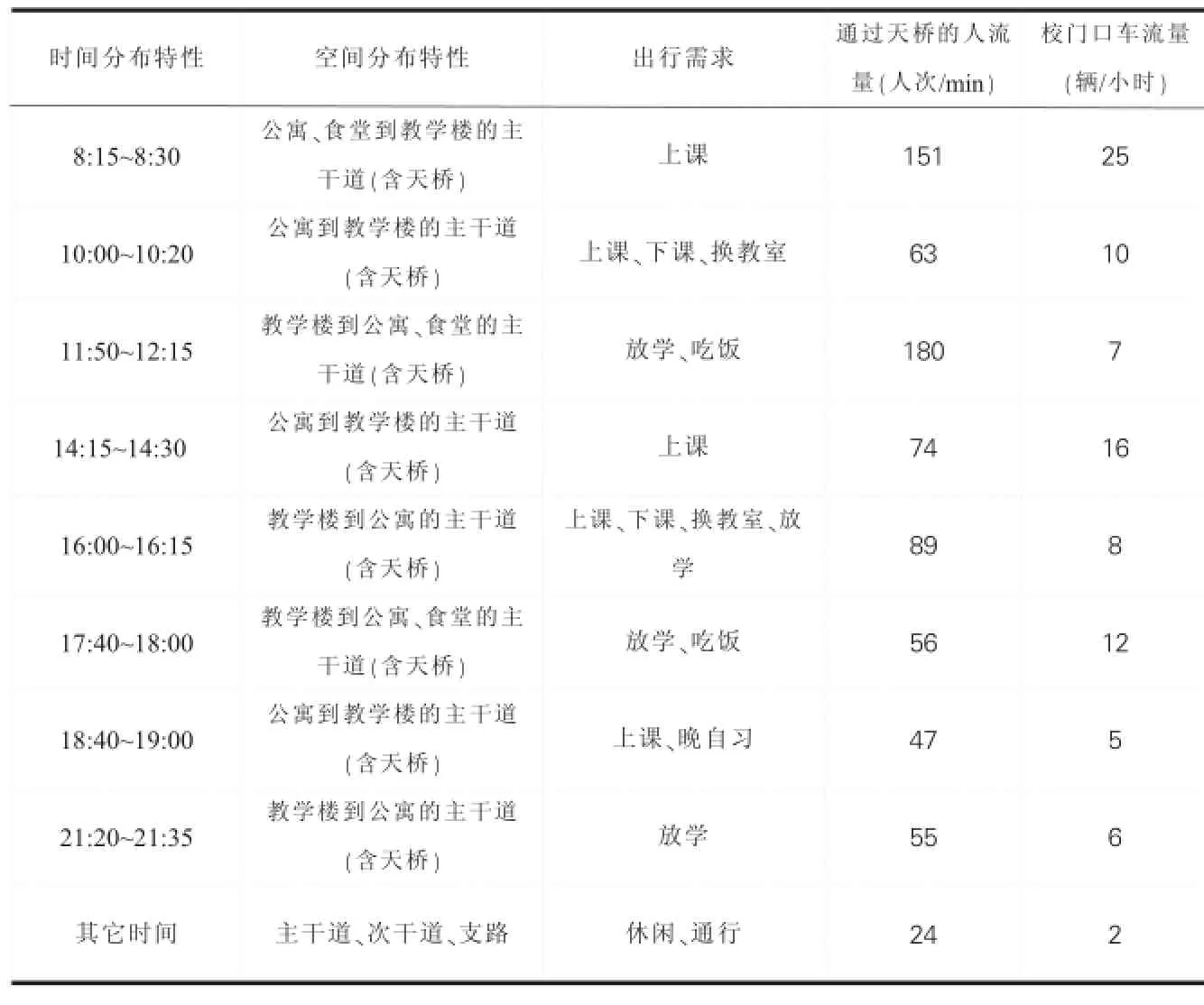

表1

经过在一天中分时段的现场调研,对出行需求、时间分布特性、空间分布特性三个方面进行归纳总结(表1)。

由调研结果可以看出,师生的主要行为就是上下课和吃饭。基于这种行为进行分析,最拥挤的道路是从教学楼到公寓、食堂的主干道以及天桥,高峰时段是上午、下午的上下课时间,在天桥上的人流量达到最大值,几乎就是寸步难移,因为只有一条主干道,且人车混行,没有其它路可选择,所以造成了高峰时段的拥堵和行车缓慢。

从中可以发现下面的问题:

(1)校园道路存在安全隐患。其主要原因是校园内的各种人流、车流,特别是学生流,经常出现短时间的集中,然而校园道路模式还停留在交通混行的阶段,缺乏有序的车行和人行组织,人车混行问题严重。师生由于学习及生活需要经常在两边来回穿梭,但人们往往有抄近路的习惯,所以都不想走天桥,而是横穿马路到对面的校区去,这就必然存在一定的安全隐患。因此采用在上下课的高峰时段锁住校门让学生只能走天桥过街,而天桥又比较狭窄,从而造成在桥上发生交通堵塞的现象,仍然存在着安全隐患。

(2)校园道路比较狭窄,勉强能错车行驶,交叉路口没有信号灯管制;校园内人员居住集中,上、下课时形成人流高峰,易造成行车缓慢。

(3)校园道路没有形成环路系统,从教学楼到公寓和食堂只有一条主干道,路线安排缺乏可选择性,交通可达性差。尽端路太多,甚至没有回车场地,不便及时挑头,进入的车辆不得不沿原路返回,极易与新进车辆发生冲突和堵塞。

(4)教学楼前的小汽车,全部停在路边,严重阻碍交通。人车混行严重,没有专门的步行空间,也没有专门的停车空间。

3 校园道路交通系统改善策略

针对当前大学的校情,根据师生的校园行为制定可行的校园道路交通系统布局,创建人性化、生态化与开放性的大学校园交通空间,通过提升道路通行能力、改善交通组织、合理安排停车空间、设置步行优先空间等措施,实现对校园内部交通环境的改善,保障校园交通的有序与畅通,有着重要的意义。下面从这几个方面以巴南校区为例来说明校园道路交通系统的设计策略。

3.1 交通基础设施配置设计

3.1.1 修建环路,畅通校园

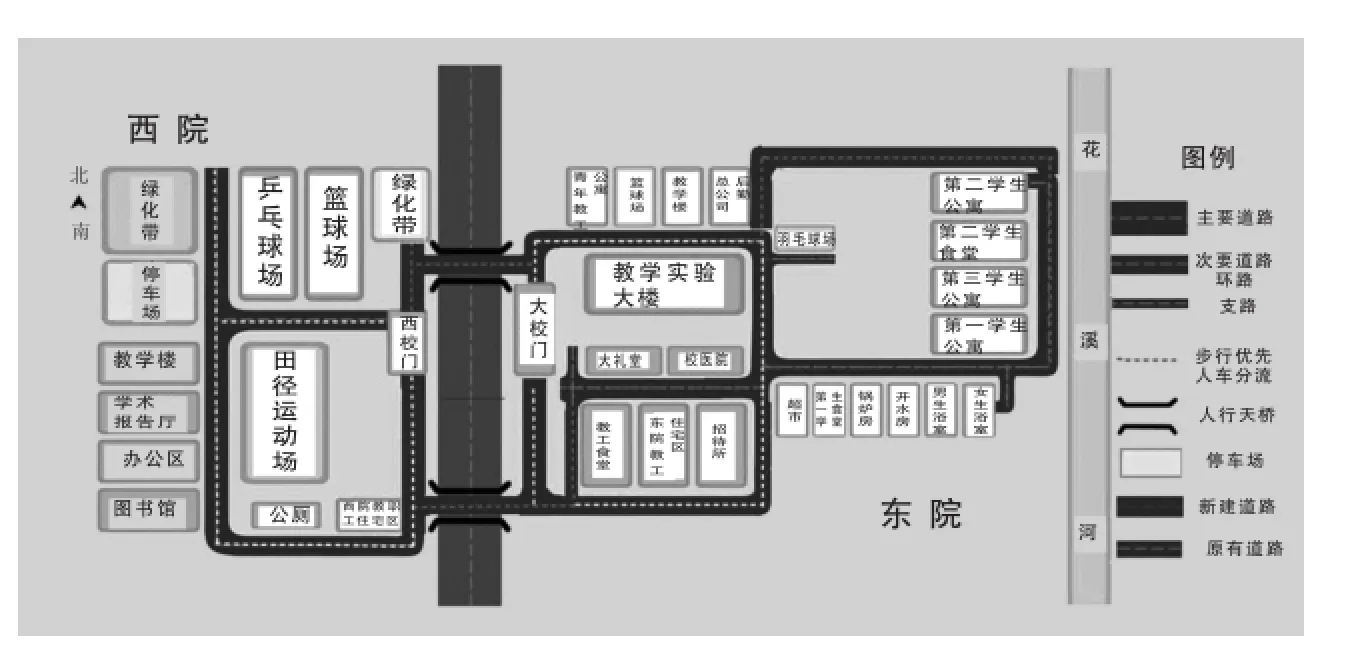

应将校园周边道路统筹考虑,进行改造以形成环线,方便车辆进出,否则必须从原路返回,如果又有需要进入的车辆,势必造成交通混乱和堵塞。因此西院操场南向道路可与西院大门相连通形成环道,缓解出入校门的主干道的交通压力。东院入口处地势较低,而教学实验楼地势较高,高差约3m左右,由入口的大台阶到达。考虑在东院南向开辟出一条往东逐渐增加高度的斜坡车道与北向的道路相连通形成环道,环道内部就是地势较高的教学实验楼,环道西边是地势较低的大门,东面则地势增高和教学实验楼标高相同。同时在学生公寓处的北向再开辟一条道路与北向的道路相连通再次形成环道,缓解只有一条道路通向食堂和公寓的压力(图1)。

图1 重庆工程职业技术学院巴南校区道路交通系统现状

3.1.2 提高校园道路的疏解能力

解决校园交通拥挤的核心就是足够的道路通行能力,对路网进行分级设置。在交通组织上设立明确的三级路网系统,可以大量提高校园交通的通行效率。一般采用主要道路、次道路、支道三部分组成的路网结构,并参照城市和居住区的指标确定道路等级和宽度。巴南校区的道路空间都比较狭窄,路幅宽度大约为4m左右,同时又承载着多种交通方式的混行,因此,主干道对机动车辆的通行,尤其是双向车辆的交汇通行,显得非常困难,这也是引发交通拥堵的原因。可以将西院出入校门的道路作为主要道路,西院环路及东院环路作为次道路,剩余的作为支路,并分别对主要道路及次道路根据人流量进行拓宽。同时在校区南向新建一座天桥,同时与西院新建的环道连接到达东院。由于两校区间道路的扩建需要将原有天桥移至校门北侧与东院北向道路衔接,这样在两校区南北两侧各有一座天桥,可以分流上下课的学生流,减轻只有一座天桥的交通压力。主要道路及环路均为双向交通,即可大大减少交通拥堵的机会(图2)。

图2 道路交通系统改善后的平面示意图

3.1.3 道路断面的合理布置

现阶段大学校园的道路断面设计多沿用城市断面的形式,传统一块板的道路仅能实现人行道的分离设置,机动交通和非机动交通均是混合通行于道路断面上。为此,在断面上明确机动车、步行两种类型的独立通行空间是改善混合交通组织的必然选择。在教学区、生活区及其之间要考虑步行高峰,因此对主干道可设置步行加机动车的道路断面,同时预留一定宽度的非机动车宽度,即对现有道路进行一定程度的拓宽。

3.2 交通空间设计

3.2.1 实行人车分流,步行优先

校园道路不仅供师生行走、车辆通行,而且具有了师生休闲交流、锻炼身体的功能。因此步行优先可以引入到校园的交通组织规划中来。在校园内进行人车分流,形成步行区,人流与车流相分离,可以达到高效安全的交通组织效果。因此可实行主干道及环道为三块板形式,形成人车分流,而支路则为全步行。即除东院去公寓和食堂的环道为全步行外,其他两个环道均为人车分流模式。

3.2.2 设计校园停车空间

针对机动车日益增长的趋势,除了要合理控制停车设施的规模,还应设计停车设施的空间布局,使之既便于管理,又方便使用;同时进行集约建设以利于节约土地资源,增加停车容量。从机动车类型来看,教职工车辆、学校商务车辆和社会来访车辆是频繁进出校园的主体。根据其停车需求特点不同,停车设施的分布宜采用集中与分散相结合的布局方式,停放区域划分为校园集中的停车场地和临时沿路停车。由于该校区常停车辆数也就是20辆左右,所以开辟教学楼背面的绿化空地以草皮砖的方式设置小型停车场地作为教职工停车用地,不再占用道路边缘进行停车,可以减轻道路拥堵的程度,保证步行者的安全。

3.3 交通管理

3.3.1 交通需求管理

根据校园空间容量的限制,实施交通需求管理,确保步行优先的地位,避免机动车的过度使用。控制入校车辆的车速以减少校内道路上交通的压力,同时鼓励步行,在主要交通干道上设置减速带,在路口等地段设置交通标志牌。尤其在东院,由于高差较大,更应设置减速带和交通标志牌。

3.2.3 交通流线组织

学生步行流线可由公寓处的步行环道和教学实验楼周边的环道经两座天桥以及西院的环道,根据上课教室的位置选择最直接的路线到达,环道和两座天桥可以分流高峰时段的人流量,缓解上下课时间的交通压力。车流线就是东院、西院入口处各自形成的交通环线。

4 可行性分析

以上校园道路交通系统的改善策略是基于前期调研中对校区内高峰时间的人流量、车流量以及相对高程关系和空闲土地面积、停车泊位配置等进行了实际调研,查阅相关资料后得出的结论,具有一定的可行性。

5 结论

本文根据教师和学生的行为模式,对重庆工程职业技术学院巴南校区的道路交通系统进行了改造,并提出了一定的设计策略,以期对类似的问题有所借鉴。

随着大学校园的发展,校园交通系统的范畴将进一步扩展,校园交通也将逐步由内部交通拓展到外部交通,校园的交通系统要根据教师、学生的心理及行为方式确定各种道路组织的形态和层次,从而创造一个满足校园使用者的物质和精神要求的校园环境,保证教学区和生活区的安静和安全,并提供充足连贯舒适的步行空间,有效解决校园的交通问题,以实现道路交通组织建设。

[1]费志宏.以南京高校为例谈大尺度校园道路系统的调研[J].山西建筑2007:50-51.

[2]陈亦文.校园道路改造工程设计—以武汉大学珞珈山路为例[J].园林设计.23-24.

[3]叶普.和谐、开放及发展--论大学校园规划的可持续性[J].时代建筑,1999(1):42-44.

[4]高冀生.当代高校校园规划要点提示[J].新建筑,2002, (4):10-12.

[5]宋泽方,周逸湖.高等学校建筑规划与环境设计[M].中国建筑工业出版社,1994.

[6]龚岳.大学校园道路系统的研究[D].华南理工大学, 2002.

[7]王玉栋.大学校园交通系统设计研究[D].哈尔滨工业大学,2001.

[8]何炳泉.大学校园规划中的道路交通组织[J].新建筑, 2003年增刊.

[9]武汉建筑材料工业学院,同济大学,重庆建筑工程学院.城市道路与交通[M].北京:中国建筑工业出版社.

[10]高冀生.老校园改造规划中的矛盾[J].建筑学报.

责任编辑:余咏梅

投稿须知

1、来稿务必论点明确,文字精炼,数据可靠,每篇论文(含图表)一般在3000字左右,必须包括(按顺序):题目(中文一般不超过20个汉字,英译)、作者姓名(英译)、作者单位(英译)及邮政编码、中文摘要(100字~300字,英译)、关键词(4个~8个,英译)、正文、参考文献。

2、来稿请用计算机打印一份,同时将电子版发送到本刊邮箱(或附光盘),每篇收取100元审稿费。

3、量和单位符号等必须符合国家标准规定。稿中外文字母、符号必须分清大、小写,正、斜体,黑、白体,上、下角标的字母、符号,其位置高低应有明显区别;容易混淆的外文字母、符号,请在第一次出现时用铅笔注明。

4、文中图、表,随文出现,图一般不超过6幅。插图切勿过大,宽度不超过7cm(半栏)或14cm(通栏)。请用计算机绘图。图中文字符号应与正文一致,字体大小为六号宋体。照片要清晰、层次分明。文字表格一律采用“三线表”。

5、文中章节编号采用三级顶格排序:一级标题形如1、2、3、……排序,二级标题形如1.1、1.2、1.3……排序,三级标题形如1.1.1、2.2.2、3.3.3……排序。

6、参考文献一般不少于4篇,必须是公开发表且在文中确实引用的专著、期刊文章、学位论文、技术标准等,按文中引用的先后顺序编号。参考文献著录格式如下:

专著主要责任者,文献题名(版本第一版不著录)[M],出版地、出版者、出版年。

期刊主要责任者,文献题名[J],刊名、出版年(期)、起止页码。

论文集文献主要责任者,文献题名[A],论文集编者名,论文集[D],出版地、出版者、出版年。

技术标准标准名称(标准编号)[S],出版地、出版者、出版年。

7、来稿请提供作者简介,注明姓名、出生年月、性别、藉贯、民族(汉族可以不注)、学位(或在读学历)、技术职称、主要从事的工作、研究方向、联系电话及通讯地址、邮编。

8、来稿为科研课题项目的请予以注明,获奖的请提供复印件一份,发表后该项目获奖的,请函寄获奖证书复印件一份给本刊。

本刊编辑部

Strategies to Improve University Transport Systems on the Bases of Behavior Analysis

The author in this article starts with the basic university campus constructions,focusing on the increasingly complex current campus transport links.The article was triggered by the rising levels of motorization of traffic conflicts,road congestion,poor parking space and other problems to be solved.By putting the theory of"People-Orientation"to ensure campus safety,smooth,forestation,the author analyzed and explained such factors as campus space layout,traffic management,traffic organization system of integrated design method,and campus traffic route building.,what's more,the author takes Chongqing Vocational Institute of Engineering Banan District as an example,analyses the behaviors of teachers and students so as to make related strategies for campus layout to improve road traffic systems,hoping to provide for references to help build safe and efficient university traffic organization system.

behavior analysis;traffic;improve;strategies

TU984.191

:A

:1671-9107(2011)05-0015-04

本文为重庆工程职业技术学院院级科研项目,项目编号:2010YJC

10.3969/j.issn.1671-9107.2011.05.015

2011-03-14

丁华(1979-),女,兰州人,重庆工程职业技术学院讲师,重庆大学在读硕士,主要研究方向为道路交通工程。