重庆四面山三种人工林林冠截留效应研究

2011-02-11张洪江程金花

张 焜,张洪江,程金花,王 冉,王 贤,宋 楠

(北京林业大学,北京 100083)

林冠截留作用能够削弱雨滴对地表的打击力,减轻地表侵蚀危险,同时减少地表产流量,起到了削减洪峰流量和涵养水源的生态功效,在森林水文中发挥着重要的作用,一直是水土保持和森林水文研究的重点[1-5]。其以降水为前提,受降雨量、降雨强度、降雨的时空分布、林分结构等诸多因子影响。笔者对四面山针叶林、常绿阔叶林和针阔混交林三种人工林林冠的截留能力进行比较,并研究林冠截留和降雨量之间的关系,为评价三峡库区不同人工林的森林水文作用和防护林的建设经营提供依据。

1 研究区概况

四面山位于重庆市江津区南部,幅员面积213.37km2,东经106″17′-106″30′,北纬28″31′-28″43′,系云贵高原大娄山北侧余脉。岩层主要是白垩纪晚期夹关组厚层红色砂岩经张力作用和外营力作用的强烈冲蚀切割形成的典型丹霞地貌。

四面山属于中亚热带季风湿润气候,气候温暖湿润,雨量充沛,四季分明,无霜期为285d。多年平均气温13.7℃,月平均最高气温为8月份,达31.5℃,月平均最低气温为1月份,为-5.5℃,海拔每上升100m,气温递减0.58℃。年日照时数867h。年均降雨量1522 .3mm,雨季集中在5-9月,占年平均降雨量的62.7%。降雨量变化较大,海拔每上升100 m,降雨量递增43.3mm。海拔500~1700 m。

该研究区内的植被具有典型的亚热带常绿阔叶林特征,是由天然次生林和人工林组成。其中,人工林比较典型的群落类型有针叶林、常绿阔叶林和针阔混交林。主要的乔木树种有杉木(Cunninghamia lanceolata)、马尾松(Pinus massoniana)、石栎(Lithocarpus glaber)、木荷(Schima superba)、福建柏(Fokienia hodginsii)、香樟(Cinnamomum camphora)、枫香(Liquidambar formsana)、紫花杜鹃(Rhododendron backii)和楠竹(Phyllostachys pubescens)等竹类植物。

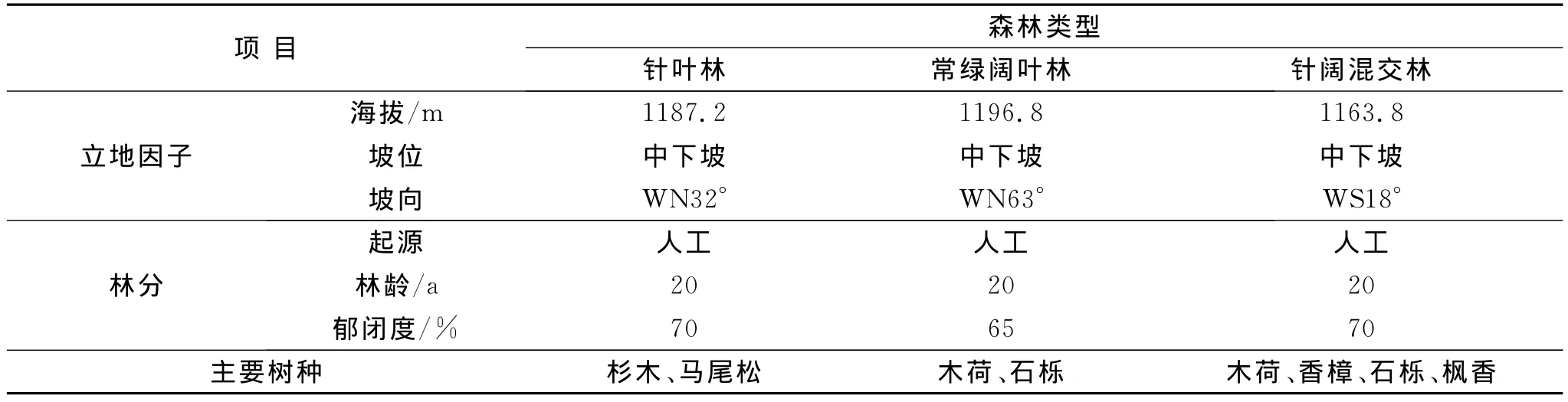

在研究区内设置了针叶林、常绿阔叶林和针阔混交林3种类型林分的标准地,对其林冠截留效应进行研究。要求在地貌、地质、土壤、植被等方面具有代表性,坡度土壤特性等具有一致性,坡面上尽可能保持自然状态[3],各标准地基本情况见表1。

表1 四面山典型人工林森林群落标准地基本情况

2 研究方法

2.1 林外降雨的测定

林外降雨由Vantage PRO 2小型气象观测站(美国产)进行持续测定,自动采集数据时间间隔为1h。林外降雨量即为一次降雨历时的气象数据累加值。

2.2 穿透雨量的测定

根据冠层枝叶分布情况和林分的郁闭状况,分别在每种林分内选取两个具有代表性的采样点,清除采样点的灌木层以减小误差,在采样点布设简易雨量计进行采样,每次降雨后测定雨量,并取两个雨量计中雨量的平均值,作为对应林分的穿透雨量。

为减少简易雨量计内水分蒸发引起的观测误差,在每次降雨结束后,立即测定林内穿透雨量。

2.3 树干径流量的测定

树干径流量测定采用收集槽法。每个样地选3~5株成年树种,在选好的树干上1.5m高处按环状刻出小沟,将聚乙烯塑料管纵向剖开后,沿树干周围呈螺旋状固定在树干上,用硅胶将接触处密封,塑料管下端接容器承接树干径流,及时测定容器中收集的水量,每个样地取平均值作为干流量[5]。

2.4 林冠截留量计算

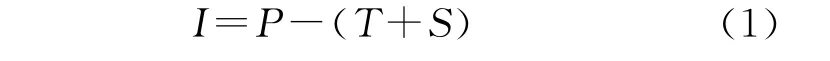

采用水量平衡法[6]计算林冠截留量,如公式(1)所示:

式中:I——林冠截留量(mm);P——林外降雨量(mm);T——穿透雨量(mm);S——树干茎流量(mm).

3 结果与分析

3.1 降雨特征

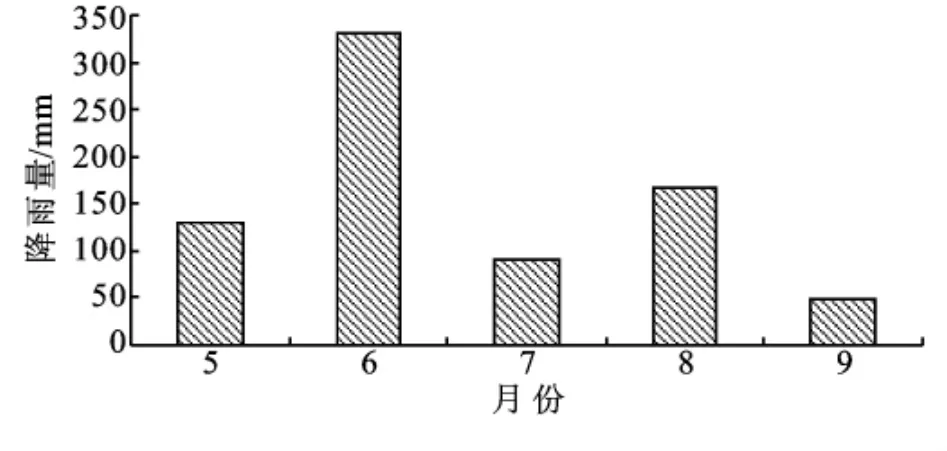

重庆四面山地区属于中亚热带季风湿润气候,雨量充沛,雨季集中在5-9月。2009年四面山雨季降雨状况如图1所示。

图1 2009年雨季降雨状况

该地区雨季降雨总量为768.2mm,其中6月份降雨量最大,为332.6mm,9月份降雨量最小,仅为48.6mm。以降雨强度为指标分析次降雨的发生频率发现:中雨(24h内降雨量为10~24.9mm)发生的频率最高,为36%,大雨(24h内降雨量为25~49.9 mm)发生的频率次之,为24%。

3.2 林冠截留量与降雨量的关系

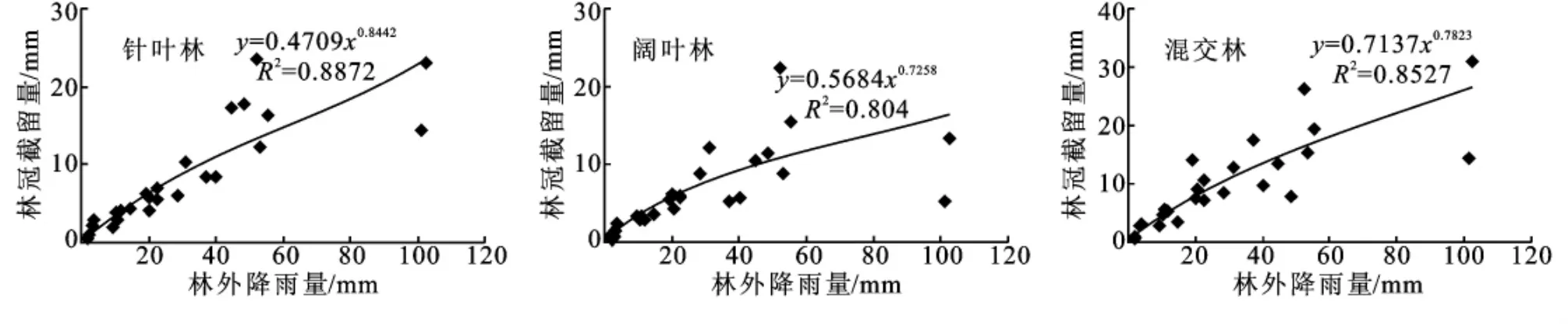

一般来讲,降雨量是影响林冠截留的主导因素[3-8]。将实验单次降雨的林外降雨量和对应林冠截留量点绘成散点图,见图2。在低雨量级(0~24.9 mm)时,林冠截留量随降雨量的增加而增加,逐渐趋向于饱和截留量(针叶林、阔叶林和针阔混交林的饱和截留量大约分别为22.48,23.61,30.93mm);林冠截留量接近或达到饱和截留量后,林冠截留量的增加会很少或者不再增加[5]。许多学者[3-9]对林冠截留量与降雨量的关系进行了研究,有的认为二者存在着正相关关系,有的表现为线性相关,有的表现为幂函数关系。该地区的研究结果表明林冠截留量与降雨量呈幂函数关系,如式(2):

式中:I——林冠截留量(mm);P——林外降雨量(mm);a,b——常数。

这与闫文德先生等在湖南株洲的研究结果相类似[4]。

图2 次降雨林冠截留量随林外降雨量变化关系

3.3 穿透雨量与降雨量的关系

降雨除被树冠截留和沿树干流下外,其余落入林地的称为穿透雨,包括直接到达地面的降雨和从树冠上滴落下的降雨[5]。其受降雨特征、森林郁闭度和植被盖度等因子影响。

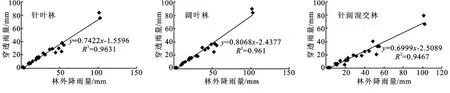

根据2009年5-9月25场实测降雨资料,对林外降雨及林内穿透雨数据进行回归分析,发现各种森林类型的穿透雨量与林外降雨量呈明显的线性关系,可以用一元线性回归模型表示,如式(3):

式中:P——林外降雨量(mm);P′——林内穿透雨量(mm);c,d——常数。

林内穿透雨量随林外降雨量的增加而增加,上述回归模型和试验采样数据拟合程度高(图3)。

图3 穿透雨量与林外降雨量变化关系

3.4 不同森林类型林分林冠截留能力比较

林冠截留受森林自身因素的影响很大,包括森林类型、森林结构和森林覆盖率等。组成森林生态系统的群落结构越复杂,湿润全部枝叶和树干所需的降雨量就越大[3]。

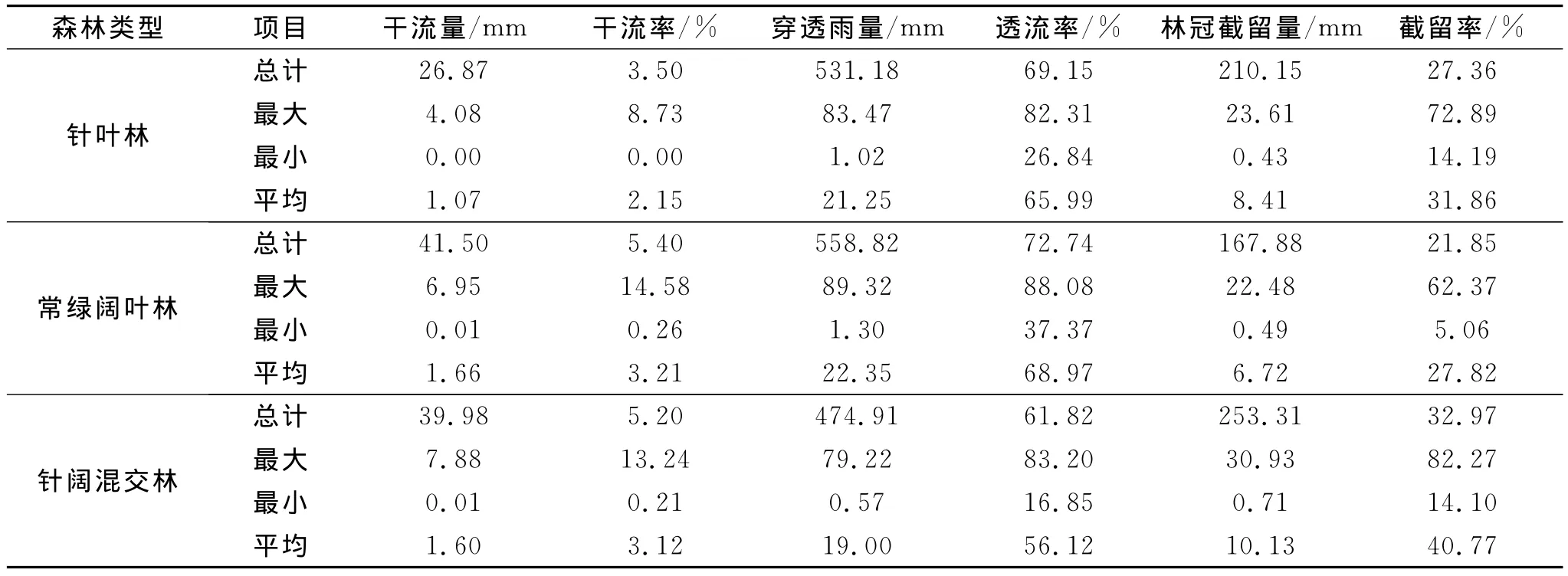

在2009年5-9月间25场降雨所观测的不同标准地林冠截留数据见表2。

从表2可以看出,不同森林类型典型林分的林冠截留能力不同。从整个雨季25场降雨的总林冠截留率(各次降雨后林冠截留量的总和与降雨量的总和之比)来看,3种林分的大小顺序为:针阔混交林(32.97%)>针叶林(27.36%)> 常绿阔叶林(21.85%);从平均的林冠截留率(各次降雨后林冠截留率的平均值)来看,3种林分的大小顺序依然是针阔混交林(40.77%)>针叶林(31.86%)>常绿阔叶林(27.82%)。林冠截留能力与林分本身的结构特征、降雨特性、树冠最大容量有关。本试验中,因针阔混交林的林冠层次多,树冠容水量高[2],所以对降雨的截留作用最大;而常绿阔叶林的枝叶容水量较小,所以其对降雨的截持能力最低。

表2 不同森林类型典型林分林冠截留能力分析

4 结论

(1)林冠截留量与降雨量呈幂函数关系,其关系式为:I=aPb,(I——林冠截留量;P——林外降雨量)。林冠截留量随降雨量的增加而增加,并逐渐趋向于饱和截留量,随后林冠截留量会随着降雨量的继续增加而增加很少或者不再增加。针叶林、常绿阔叶林和针阔混交林达到饱和截留量时的降雨量分别为:55.4,52.2,102.4mm。

(2)穿透雨量与降雨量的关系可用一元线性回归模型表示:P′=cP+d,(P′——林内穿透降雨量;P——林外降雨量)。穿透雨量随降雨量的增加而增加,二者呈明显的线性关系,因此,可用降雨量来估测穿透雨量的大小。

(3)3种典型人工林的林冠截留率大小顺序为针阔混交林>针叶林>常绿阔叶林。其中,整个雨季的总截留率分别为:32.97%,27.36%,21.85%,平均截留率分别为:40.77%,31.86%,27.82%。针阔混交林的林冠层次多,树冠容水量高,所以,其对降雨的截留作用最大。

[1]王礼先,朱金兆.水土保持学[M].北京:中国林业出版社,2005.

[2]程云.缙云山森林涵养水源机制及其生态功能价值评价研究[D].北京:北京林业大学,2007.

[3]宋吉红,张洪江,孙超,等.缙云山自然保护区不同森林类型林冠的截留作用[J].中国水土保持科学,2008,6(3):71-75.

[4]闫文德,陈书军,田大伦,等.樟树人工林冠层对大气降水再分配规律的影响研究[J].水土保持通报,2005,25(6):10-13.

[5]孙庆艳,余新晓,杨新兵,等.密云水库集水区防护林不同树种林冠截留研究[J].中国水土保持科学,2009,6(3):73-78.

[6]夏体渊,吴家勇,段昌群,等.滇中3种林冠层对降雨的再分配作用[J].云南大学学报:自然科学版,2009,31(1):97-102.

[7]薛建辉,郝奇林,吴永波,等.3种亚高山森林群落林冠截留量及穿透雨量与降雨量的关系[J].南京林业大学学报:自然科学版,2008,32(3):10-13.

[8]王艳红,宋维峰,李财金.不同森林类型林冠截留效应研究[J].亚热带水土保持,2008,20(3):5-10.

[9]王爱娟,章文波.林冠截留降雨研究综述[J].水土保持研究,2009,16(4):55-58.

[10]赵凤军.辽东地区五种树种林冠截留问题的研究[J].丹东纺专学报,2005,12(45):23-25.

[11]杜紫贤,韩永刚,谢锦升,等.木荷与杉木人工林林冠截留初步探讨[J].亚热带水土保持,2007,19(2):5-9.

[12]党宏忠,周泽福,赵雨森.青海云杉林冠截留特征研究[J].水土保持学报,2005,19(4):60-64.

[13]蔡体久,朱道光,盛后财.原始红松林和次生白桦林降雨截留分配效应研究[J].中国水土保持科学,2006,12(6):61-65.

[14]陈引珍,何凡,张洪江,等.缙云山区影响林冠截留量因素的初步分析[J].中国水土保持科学,2005,3(3):69-72.

[15]李吉跃,翟洪波,魏晓霞.油松栓皮栎混交林降雨及其再分配过程研究[J].北京林业大学学报,2006,28(3):154-157.

[16]张建军,贺康宁,朱金兆.晋西黄土区水土保持林林冠截留的研究[J].北京林业大学学报,1995,17(2):27-31.

[17]Hall R L.Interception loss as a function of rainfall and forest types:stochastic modeling for tropical canopies revisited[J].Journal of Hydrology,2003,280:1-12.

[18]Stednick J D.Monitoring the effects of timber harvest on annual water yield[J].Journal of Hydrology,1996,176:79-95.

[19]Calder I R,Hall R L,Bastable H G,et al.The impact of land use change on water resources in sub-Saharan Africa:a modeling study of Lake Malawi[J].Journal of Hydrology,1995,170:123-135.