上海市中学生力量性素质下降的原因与对策

2011-01-02宋向阳

宋向阳

上海市中学生力量性素质下降的原因与对策

宋向阳

针对上海市中学生力量性素质下降趋势,运用文献资料法、问卷调查、走访座谈等方法,从社会与文化、学习与生活、终身体育与课余锻炼、课程设置与课堂教学、体质健康评价与导向等5个层面来归纳研究上海市中学生力量性素质下降的各类原因并探寻其相应的对策。

中学生;力量性;下降

1 研究目的

青少年体质健康关系到国家建设和民族复兴的宏伟大业,中共中央国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见[2007]7》、教育部国家体育总局《关于实施〈国家学生体质健康标准〉的通知[2007]8号》等文件的颁布与实施,使得对于学生体质健康的重视提升到了前所未有的高度。“三课两操两活动”、“阳光大联赛”、以及上海市中小学体质健康监测中心从2009年开始在全市范围内定点体质监测工作的实施,作为认真贯彻中央7号文件精神的具体举措,对于推动学生体质健康发展,引导学生加强自觉锻炼起到了良好的效果[1]。但从近几年来上海市中学生学业评价抽查数据以及其他方面的反应得知,上海市中学生的力量性素质存在明显的下降趋势[2]。由于力量性素质是身体素质重要组成部分,贯穿人的一生发展,中学生是人的成长过程中的一个重要阶段,因此,力量性素质对于中学生身体形态、机能的全面协调及终生发展具有重要的影响作用[3]。从研究角度来看,中学生身体素质近几年来逐步得到社会各界重视,相关报道逐步增多,但有关力量性素质的研究却极少,主要是从训练学的角度提供一些单纯的力量性训练方法,缺少基于基础教育现状、课改及课程结构、教学模式上的多角度研究视野,总体上处于起步阶段。从体育文化、课余锻炼及课程结构、体质评价标准等多层面,探讨、分析引起中学生力量性下降的原因及其相应对策,力求为教育行政部门相关决策、一线教学的改进提供参考借鉴。

2 研究对象与方法

2.1 对象

抽样上海市卢湾区(47人)、杨浦区(55人)、崇明县(70人)、奉贤区(70人)、原南汇区(73人)、浦东新区(70人)、徐汇区(40人)、虹口区(86人)、宝山区(109人)、嘉定区(80人)等10区县共计700名中学生作为研究对象。

2.2 方法

2.2.1 文献资料法

通过多种途径与方式,查阅收集与中学生体质、力量素质相关的国内外学术论文、著作等理论研究及部分官方公开报道资料,并进行细致整理、归类,为研究提供相关参考与理论支持。

2.2.2 问卷调查法

对抽样10区县相关学校发放700份学生问卷调查,回收有效问卷700份。收集、了解中学生课外力量性素质锻炼与生活体力负担、学校体育课堂教学落实课标精神、师生对于力量性素质锻炼的主观意识以及体质健康评价标准等多种情况。

2.2.3 走访座谈法

对部分体育特级教师、体育教研员、学校体育教研组长进行走访座谈,听取对近年来上海市中学生力量性素质持续下降现象的各类观点、看法、建议,分析中学生力量性素质下降与总体体质变化的内在联系,了解制约中学生身体素质的各方条件。

2.2.4 数理统计法

对抽样力量性数据与问卷调查所获得的数据运用SPSS、EXCEL进行统计、归纳与分析。

3 结果与分析

从社会与文化、学习与生活、终身体育与课余锻炼、课程设置与课堂教学、体质健康评价与导向等5个层面来归纳力量性素质下降的各类原因并探寻其相应的对策。

3.1 上海市中学生2008年-2010年力量性素质抽样数据调查结果及其分析

3.1.1 上海市中学生2008年-2010年掷实心球项目(见

图1)

3.1.2 上海市中学生2008年-2010年立定跳远项目(见图2)

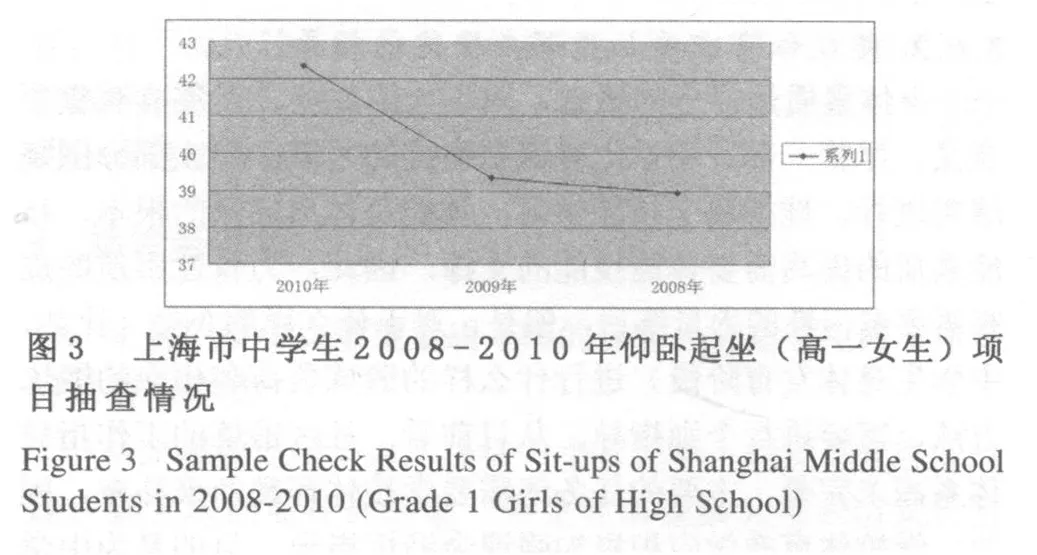

3.1.3 上海市中学生2008年-2010年仰卧起坐项目抽查情况(见图3)

3.1.4 分析

以上海市中学生2008年-2010年3届高一男生力量性素质3项指标抽测为例,掷实心球项目2008年-2010年平均分别为8.3 m、8.45 m、8.1 m;立定跳远项目2008年-2010年平均为2.26 m、2.26 m、2.23 m;数据均低于前两年,女生仰卧起坐项目2008年-2010年平均为39次、39.3次、42.3次;投掷项目、立定跳远有明显的下降趋势,而女生仰卧起坐则保持较稳定的水平。本次抽样数据结果与上海市体质健康监测中心库存数据基本接近,总体呈下降趋势[2]。同时,从基层学校走访情况来看,体育教师普遍反映,中学生力量性等身体素质逐年下降,造成很多教材在教学实施上的现实困难,比如,两杠运动、支撑跳跃等,对人体上肢、腰腹、下肢的力量要求较高,力量性素质下降使这部分教学难以开展,运动损伤也逐年增多。

分析认为,仅从课堂教学技术而言,中学生力量素质的练习存在几个方面的问题,一是技能教学与体能教学的统一,如果过分提倡技能教学,一堂40 min短课并不能从根本上维持体能、体质或促进其持续发展;二是一线体育教师的意识及教学方法,如果顾虑运动伤害事故而不愿增多难度教学,教学效果则是舍本求末;同时,在练习方法上缺乏创新意识,比如可开展灵活多样、富有针对性的力量性素质练习;三是学段衔接的认识观念及技术衔接,一线教师普遍反映各学段之间学生的体育技能、体能体质均不能衔接,层层脱节,也直接造成教学的脱节。以上总总,是课堂力量性素质存在的直接和基本问题。

3.2 上海市中学生力量性素质下降的文化分析

3.2.1 学校校园文化、体育运动文化中缺乏力量的崇尚

研究发现,校园文化活动、体育运动活动中针对力量性素质的内容安排相对较少,比如,类似西方社会“铁人三项”、“健美先生”等民间活动等在学校里尚无盛行趋势。分析认为,东、西方文化确有很大的差异,但在现代,东方文化中缺乏肌肉与力量的正面崇尚,中国传统文化以中庸、不争之德的核心价值理念仍然渗透在社会的各个层面与角落,社会、校园远未形成崇尚力量、体能竞争的运动文化氛围,这是中学生力量性素质提高的文化源头[4]。

3.2.2 中学生不将力量性素质锻炼作为最优先考虑

在对中学生“最优先发展的素质”(多项选择)调查统计中,力量性素质排在第三位(见表1)。从基层实地走访得知,上海市中学生耐力、速度等两项素质多年来与全国的差距并不大,而力量素质却有相当差距。本次检测也反映了学生的主观意识里尚未将力量性素质提升到重要的地位,究其原因,这种观念意识与上海的城市性质、生活模式以及力量性素质的锻炼方式有重要的关联。如,因营养过剩造成中学生身体形态两级分化明显,即廋弱、肥胖增多,健壮型减少,客观上造成学生对力量锻炼的远离;此外,力量性素质的偏好需要一定的指导、激励,需要一定的场地、器械等物质环境,需要额外成本,这些因素具体的还需实证支持[5]。

表1 “最优先发展的素质”学生选择情况TableⅠ Students' Selection of the Priority Physical Qualities

3.3 上海市中学生课余锻炼(偏好、时间)与体力负担、生活习惯

3.3.1 课余锻炼较偏向球类运动,力量性素质专门性练习相对较少

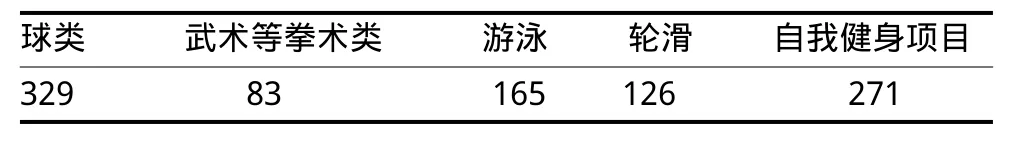

学生课余锻炼偏好为多项选择,从表2中看出,课余锻炼主要偏向球类项目,而选择武术、空手道等体能健身项目的较少,研究认为主要原因一是球类项目带有很强的游戏性、集体性、合作性,这类运动符合青少年爱动、活泼、向往群体的身心特点,其次是学校、社区在场地等球类运动硬件条件上有了很大改善,这跟近年来重视全民健身运动有关;三是受大众体育的影响,球类运动普及率高,属于流行体育一类。反之,力量等体能类项目练习个体性强,较为枯燥,不迎合青少年活跃的身心特点,更重要的是,这类练习需要一定的指导,否则易造成运动损伤[6]。

表2 学生课余锻炼偏好调查情况(人次)TableⅡ Survey of the Students' Hobbies in Extracurricula Activities

3.3.2 学业负担严重挤压课余锻炼有限时间

从课余锻炼时间来看,一部分学生根本没有锻炼习惯,大部分学生的锻炼时间在1~5 h/周左右(见表3)。平时锻炼主要依靠学校课堂练习,而学校课堂教学中力量性练习的也只是一部分时间,显然,这样的情况无助于力量性素质的增强,原因并非学生主观依然,青少年天性喜欢运动,但是沉重的学业负担与考试压力挤压了课余运动有限的时间[6]。

表3 学生课余锻炼时间调查情况(单位:h/周)TableⅢ Survey of the Students' Times in Extracurricula Activities

从目前看,我国一线城市中社区锻炼指导体系尚未系统建立,有场地、有器材、无指导的现象普遍存在,因此,中学生参加社区体育锻炼缺乏一定的指导。事实上,学校体育教师可以发挥作为社区业余体育指导的作用,只是这类机制需要多方协调,存在一定难度[6]。

3.4 上海市中学体育与健身课程设置与课堂教学的情况

3.4.1 拓展课程、校本课程抵消了基础性课程中的力量性素质教学比例

自上海市二期课改开始,基础教材延伸出拓展教材,并且课改目标提倡开发校本教材,这体现了现代教育理念更注重“以人为本”,更支持教材校本化。但根据实地调研与走访,此类教材对于提高学生体质的效果参差不齐,主要是部分开发教材的运动负荷没有达到一定要求,从而占用了学生有效锻炼空间,这一点需要引起有关部门的重视[7]。

至今,学校体育人士对于二期课改的争议仍存在,他们认为,体育课堂和所有其他学科课堂教学一样,教学重心转移到如何教、如何学的课改理念中,而对于如何提高学生体质却放在次要的位置考虑,导致的后果就是课堂中体能练习的比例、密度存在较大下降,怎样协调课改精神与身体素质继续提高的关系,需要大家共同关注研究,有人认为恢复“课课练”,可能也是一种方法。

3.4.2 现有的学校场地、器械条件较好满足力量性素质练习的需要,但也存在部分闲置的现象

经走访、调研,绝大多数学校的体育场地、场馆、器械配置良好,理论上完全能够满足力量性练习的需要。但有一部分学校存在闲置较久、器械老化的现象,表面原因是学校不开展此类教学,深层次的原因就是学生不愿意把40 min宝贵的时间放在单纯的力量练习上,枯燥和安全是学生、教师在课堂教学中共同回避力量性素质练习的重要因素。因此,尽快在体育课堂引入意外伤害事故社会化保险机制对于激活教师教学思路、保持稳定的工作心态具有重要意义[8]。

3.5 学生体质健康标准应起到激励、引导学生参与力量性素质锻炼的作用

上海市中学生体质健康评价体系既有《国家学生体质健康标准》、《上海市学生体育学业评价》、《上海市初中毕业升学体育测试标准》等。其中,《国家学生体质健康标准》将监测内容分为四大类:耐力类、柔韧力量类、速度灵巧类,力量与柔韧[9]。因为是监测,所有各类内容相互之间可以替代,柔韧项目可以替代力量性项目,力量性项目里选择立定跳远较之掷实心球更多,而引体向上几乎无人问津。说明各类评价标准之间需要协调。

3.6 对策

3.6.1 社会与文化应形成鲜明崇尚力量的观念、意识

学校是社会的一部分,学校教育行为离开不了社会发展的大土壤。直至今日,东方文化深受儒家思想的支配与影响,但可喜的是,由于当今世界全球化不断深化,国家之间相互依存不断加强,东西方文化在现代文化层面上不断融合。中国社会逐步走向世界,观念进一步开放,运动、锻炼、健美、形体的开展是人民群众社会生活进步的重要标志,比如,“铁人三项”与“健美”比赛在西方国家广泛流行,主要锻炼发展人的力量、意志等重要品质,是激发国民素质、精神的有效方式,而这一活动本源于民间的一种自发、自娱自乐的组织与开展。因此,可以借鉴西方国家开展运动的一些方式,在社会、民间形成崇尚力量、健美等健康风气,这对于包括中学生在内的国民素质的提高是有益的。

3.6.2 终生体育需要加强课余锻炼的指导

身体素质是终生的概念,对于人的生存、发展具有重要意义。尽管一部分中学生有课余锻炼的习惯,但大部分围绕球类进行,球类属于技能学习,体能是体质健康的根本,技能素质的提高需要体能技能的支撑,因此,力量性素质的提高需要专门性的力量练习,但是,对于什么样的个体(比如,中学生身体发育阶段)进行什么样的锻炼负荷和相应的锻炼方法,需要进行个别指导。从目前看,社区锻炼的工作指导体系尚未完善,主要的任务还需要学校体育教师来补充。因此,学校体育教学应积极加强课余锻炼指导,目的是为中学生体质健康、终生发展作出应尽的义务与责任。

3.6.3 体育课堂教学严格执行课程标准要求,加强“课课练”等专门性素质锻炼

根据二期课改体育学科课程标准要求,《上海市体育与健身学生学业评价标准》对体能、技能的教学结构比例作了明确的分布与要求,但基层各校对于上述要求的具体落实存在明显的差异,一些学校以校本化理由变相落实“三课、两操两活动”,特别是活动课的安排存在随意性,一些学校干脆以校本教材替代课标教材,弱化基础课程,另一些学校以应试体育代替正常教学,考什么教什么。体育课堂教学是学校体育的核心部分,是学生体质健康达成的重要载体,教育行政部门应加强对学校落实课标要求的督导、督查,同时,体育教学应认识力量性素质对于中学生素质整体提高的重要性,不仅需要严格落实课标相关要求,还需积极开动脑筋,优化教学结构,在锻炼方法、手段努力提高中学生力量性素质。

3.6.4 针对性落实《国家学生体质健康标准》,尝试限定柔韧力量类选择范围

《国家学生体质健康标准》监测将柔韧力量归为一类上报,其中,力量类有握力、立定跳远、掷实心球、坐位体前屈、仰卧起坐、引体向上等项目,但从研究数据表明,各区县、各校上报的项目不尽相同,其中,选择坐位体前屈等柔韧素质作为上报数据指标的有相当一部分区县,选择立定跳远、仰卧起坐项目的区县也不在少数,选择掷实心球的有一定比例,但引体向上项目上却少有人问津,而这两项却是力量性素质的主要指标,究其原因可能是上海市中学生的掷实心球成绩离全国的标准有一定距离,引体向上的距离就更大,大家在上报过程中选择了回避。但从学生体质健康提高、身体素质全面发展的角度上考虑,长期以往,会产生不利的影响。因此,为了引导并提高各校在主要力量素质锻炼上的重视,尝试以行政要求将柔韧与力量各自单例上报,其中,力量类项目中掷实心球、引体向上应作必测项目上报,以激励、导向学生加强力量性素质的锻炼。

3.6.5 养成健康、文明生活习惯,警惕身体素质弱化趋势

随着人民群众经济水平的提升,家庭的条件不断丰裕,中学生非体力上学、放学的现象已很普遍,同样,体力性家务负担也逐步减少,中学生课余体力负担总体减少,加之相当部分的课余时间又花费在文化学习上,直接导致力量性素质下降、体质松弛的原因。随着经济总的提升,普通家庭的经济条件会更加优越,但是,社会、学校仍需极力阐明身体素质与中学生终生发展联系的重要性,倡导节约、健康的生活方式,鼓励中学生承担一定的家务,或者像欧盟规定的那样,对于离校较近的学生上学拒绝私车接送等可能都是一种尝试性的做法,根本目的是为了激励全社会承担起对中学生的体质健康责任。

4 结论与建议

4.1 正视中学生力量型素质下降的现实,营造学生终生体育的社会大环境

从宏观的角度来讲,任何一个有关学生成长与发展的问题,都无法回避社会因素。学生体质健康关系到国家长治久安与民族复兴大业,但又与社会经济发展存在某些负相关,因此,学生体质健康的提高无法一蹴而就。重要的是,社会、学校应思考在现实并有限的情况下,尽可能地为学生体质健康做出努力,积极营造终身锻炼的氛围、环境与条件。为此,政府部门应发挥更多的指向、引领作用。

4.2 学校体育课程、课堂教学发挥更重要的作用

社区体育锻炼不能完全满足中学生进行力量性锻炼的需求,社区体育尚未为中学生进行力量性素质锻炼提供指导与服务作用。绝大多数学生的体育技能与身体素质的锻炼是在学校里尤其是体育课堂上获得的,因此,学校体育教学应严格贯彻落实《上海市中小学体育与健身课程标准》、《上海市中小学体育与健身学生学业评价标准》、中央7号文件关于“三课两操两活动”等文件精神与要求,通过“课课练”等多种方式、手段着力提高学生力量性素质。

4.3 评价标准应结合具体情况实施,积极引导学校、学生重视力量性素质的锻炼

上海市中小学《国家学生体质健康标准》测试数据采集采用分类法,体现了人性化,学生有更多选择的机会,但必须注意到,不同项目之间对于身体素质的提高是有差异的,以力量性为例,引体向上、掷实心球对于学生力量的要求相比立定跳远更高,反之,对于力量性素质提高的作用也更高,但很多学校数据上报以替代方式回避了这类指标。因此,体质健康监测指标应考虑到自身的导向功能,发挥正确的作用。

[1]中共中央 国务院.关于加强青少年体育增强青少年体质的意见[E].2007,05

[2]上海市学生体质健康监测中心.2010年上海学生体质与健康调研报告[R].2010年

[3]全国体育院校教材委员会.运动训练学[M].2000年5月

[4]梁国力.从东西方文化的差异审视竞技体育[J].林区教学,2011,03

[5]汪 玲.从全国学生体质健康调研与监测谈提高学生体质健康水平策略[J].中国学校卫生,2011,05

[6]王春雷.中小学阳光体育开展中学校—家庭—社区联动机制研究[J].才智,2010,09

[7]上海市中小学课程教材改革委员会.上海市中小学体育与健身课程标准(试行稿)[S].2002年

[8]徐燕平.上海市中小学体育场地器材现状调查与研究报告.体育教育-探索之舟Ⅱ—2008年上海市中小学体育科学论文精选[C].2008年

[9]教育部、国家体育总局.《国家学生体质健康标准》[S].2007年

On the Cause of the Strength Fitness Decrease of Shanghai Middle School Students

SONG Xiang-yang

(Shanghai Pudong Institute of Education Development, Shanghai 20017, China)

Based on the decrease tendency of the strength fitness of Shanghai middle school students and by the ways of literature study, questionnaire, statistics and interview, the article sums up the reasons of the strength fitness decrease of Shanghai middle school students from the aspects of society and culture, learning and living, lifelong exercise and extracurriculum activities, course design and classroom teaching and fitness& health evaluation and guidance. The relative ways for solving the problems are proposed.

middle school student; strength; fitness; decrease

G804.4

A

1006-1207(2011)06-0076-04

2011-11-06

宋向阳,男,中学高级教师.主要研究方向:学生体质研究.

上海市浦东教育发展研究院, 上海 200127

何聪)