多中心区域下的空间协调与管治构建

——海峡西岸经济区发展研究

2010-11-27王开科庄培章

○王开科 庄培章

(华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 362021)

近些年来,随着我国区域经济的深入发展,对于区域内、外部协调以及空间规划的研究日益增多,而多中心区域的研究就属于其中一个较具代表性的方向。海峡西岸经济区(以下简称海西)和我国长三角、粤港澳等地区一样,在地域空间上呈现较强的多中心特征,需要采取差别化协调措施来实现区域整体的联动发展;加之我国公民社会建设进程的加速以及政府职能的服务化转型,对现有管治体系提出了巨大挑战,迫切需要建构符合我国国情的多主体参与的区域管治体系。海西建设历程较短,在产业协作、交通衔接、城市发展协调以及公众参与等方面相对落后,内、外部协调还处于整合阶段,在此背景下,分析海西的管治问题有较大的现实意义。

一 文献综述

关于“管治(governance)”,包括世界银行、OECD、全球管治协会以及国内外诸多学者都对其进行了相关定义,虽然尚未形成统一的概念,但却遵循一个基本共识,即认可管治的多主体参与特征,强调非政府主体参与社会协调过程。顾朝林教授是国内较早开展管治问题研究的学者,他认为管治是一种综合的全社会过程,是以“协调”为手段,不以“控制”为目的,涉及广泛的政府、非政府主体间的合作与协调[1]7-10。在国内,除了顾朝林、沈建法、张京祥等就管治理论体系进行研究外,大多是以实证分析为主,主要集中在经济社会发展迅速的长三角、粤港澳、京津冀、南京都市圈、广佛以及厦泉漳等地区。近些年来,学术界对于微观区域的规划和管治研究也取得了一定成果,比如甄峰对常州市区的研究[2]157-167。而以上研究区域同样也是我国行政区划变动幅度较大的地区[3]244-249,在一定程度上说明了我国地区管治的政府主导特性。

在最基本形态上,城市—区域成为多中心城市网络的节点,使得区域结构得以重新界定[4]6,而这一形态在当今世界的城镇密集地区也越来越多地呈现出来。随着社会、经济的发展以及分权制改革的深入,我国的长三角、粤港澳等地区的区域多中心特征也越来越明显,部分学者进行了专门的分析:张京祥、罗小龙、殷洁在对长三角地区的多中心城市—区域进行分析时认为:地方政府的发展冲动与非理性竞争导致一系列的投资争夺、重复建设和产业趋同问题,使长三角地区陷入无序竞争的管治困境,而其在探索中所形成的多层次管治模式有助于缓解这些问题[5]65-69;目前,多中心跨境城市—区域的实证研究较多的集中在欧盟国家,在我国较少,杨春以香港—珠三角的跨境互动演变为切入口,从经济发展的角度说明了“大珠三角”[注]此处的“大珠三角”原文作者是指“小珠三角”+港澳。“珠三角”最初仅指广东省辖的广州、佛山、珠海、江门、中山、东莞、深圳、惠州、肇庆共九地市(也被称为“小珠三角”),后来在此基础上又提出了“大珠三角”的概念;关于“大珠三角”有两种不同的认识:一种是“小珠三角”+港澳,另一种则指粤港澳地区。除特别注明外,本文所提及的“珠三角”均指代“小珠三角”地区。的多中心性,并揭示了在“一国两制”下的多层级管治格局[6]79-84;吴玉琴主要从珠三角的区域多中心性角度出发提出相关管治措施,包括开展都市圈建设,进行详细的区域划分,建立跨行政界限的协调机构,明确行政职能以及详细的土地开发利用模式等[7]85-89;王开泳、肖玲对粤港澳地区的协作发展进行分析时,明确指出在“大珠三角”[注]此处的“大珠三角”原文作者指粤港澳地区。地区已经形成了“深港—广佛—珠澳”的空间格局,应当分别设立三个区域中心进行管治,而粤西、粤东、粤北地区应分别另设次一级区域中心[8]28-31。

海峡西岸经济区自提出之日起便引起学术界的高度关注,研究成果主要集中在区域发展战略意义、功能定位、产业选择、闽台合作、中心城市建设以及区域对比等方面。刘克华、陈仲光对厦泉漳地区“城市联盟”这一管治模式的分析[9]843-846,是有关海西管治研究为数不多的典型文献。但是,对于海西多中心区域格局及其演变,特别是基于管治视角的区域外部关联、内部协调以及多主体间相互关系等方面,仍缺乏全面和系统的分析。本文尝试对海西多中心区域的空间协调管治进行分析,以期对海西的发展、壮大提供有益的启示。

二 海西区域协调发展困境及其对有效管治的诉求

(一)海西区域协调发展困境

长三角和珠三角(以下简称“两三角”)地区,已经成为引领我国经济社会快速发展的重要增长极,而位于两者之间的海西却明显发展滞后。长期以来,“两三角”的快速发展不仅没有有效的带动海西协调联动,反而对其产生挤压,导致资源倒流,形成了“虹吸效应”。不管是经济总量,还是进出口总额、财政收入、利用外资情况都远远落后于“两三角”地区,海西成了东南部沿海地区的一个“弱极”,见表1。改革开放以来,大量劳动密集型产业向我国沿海地区转移,“三来一补”和三资企业快速发展,为经济增长注入了巨大活力。但是,近些年来劳动力成本优势已经不再明显,承接发达国家(地区)劳动密集型产业转移的驱动力已经明显弱于东南亚地区;另外,受土地刚性制约,走粗放式发展道路已无空间。而海西在吸纳台资和对台交流、合作方面,近年来也相对落后于“两三角”地区。

表1 2007年海峡西岸经济区与长三角、珠三角地区主要经济发展情况

注:长三角和珠三角的数据来自《中国区域经济统计年鉴》2008,其中珠三角的数据按照《中国区域经济统计年鉴》2008的统计口径,仅包括广东省辖的九市;海西的数据来自参考文献[11]7-18。

在区域内部:厦门、福州、泉州作为海峡西岸经济区的三大中心城市,相比其他区域中心城市,实力明显弱小,见表2。加之,海西涉及福建、广东、浙江、江西四省,而区域的发展历程相对较短,这使得基于区域层面的政策、协调机制均不完善。海西南临的潮汕四市是广东省的一部分,北接的浙南是长三角的一部分,西面接壤的江西省则同时参与中部六省经济和“泛珠三角”[注]“泛珠三角”包括广东、广西、海南、福建、江西、湖南、四川、贵州、云南9省以及香港、澳门2个特别行政区,简称“9+2”。区域合作,甚至福建本省也是“泛珠三角”的成员省份,在这样一个利益交融的区域构建稳固的区域经济共同体中,海西发展面临着诸多的挑战。

表2 2007年海峡西岸经济区与其他三大区域中心城市主要经济社会指标对比

资料来源:《福建统计年鉴》2008,《中国统计年鉴》2008,《中国城市统计年鉴》2008。

(二)区域有效管治的诉求

通过以上分析可以得出:海西建设面临着严峻的区域协调发展困境,要想实现其快速崛起就必须实施有效管治,实现政府之间以及政府同企业、民众等多主体之间的良好协作与互动,建立符合海西实际的区域管治体系,以带动全社会的力量共同促进区域发展。因此,大力开展适合海西发展的管治研究与实践,对于推动海西区管治进一步走向和谐具有理论意义和实践价值。

三 海峡西岸经济区区域管治分析

(一)海峡西岸经济区的多中心区域特征

海峡西岸经济区位于我国东南部沿海,包括福建全省和广东、江西、浙江部分地区,与台湾一水相隔,是大陆距离台湾最近的地区。其中,厦门与嘉义之间距离仅为120海里、距高雄165海里,福州离基隆仅149海里[10]190。该区域北、西、南三面环山,东面濒临台湾海峡,在地域空间上呈现较强的临近性和区域独立性。粤东、浙南和江西部分地区与福建有着深厚的历史渊源,联系密切,同属于古闽越区域,在长期的历史交往中形成了紧密的社会文化联系,为海西的区域融合发展奠定了历史文化基础[11]231-232。

厦门、福州、泉州、温州、汕头是海西五大城市,其中厦门、汕头为经济特区,在城市等级、优惠政策方面有着独特优势;福州为福建省省会城市,经过多年建设已经成为福建省的中心城市;而泉州、温州则以较大的经济总量和人口规模以及灵活的民营经济著称。五大城市之间差距较小,没有核心地位特别突出的城市,见表3。以上特征符合Robert C Kloosterman,Bart Lambregts对多中心区域的界定[12]717-732:具有共同的历史文脉、隶属于不同行政单元的城市在地域上相互临近,但缺乏明显的主导城市,由少量的大城市和大量的小城市组成。

表3 2007年海峡西岸经济区五大城市主要指标中心度对比单位:%

资料来源:《福建统计年鉴》2008;《中国城市统计年鉴》2008;城市中心度的计算公式:某市的i指标值/海西各市i指标值之和,其中各项总量指标的数据来源同表1,总人口数据由海西20地市数据加总得来。

(二)多中心区域下的空间协调实践与发展方向

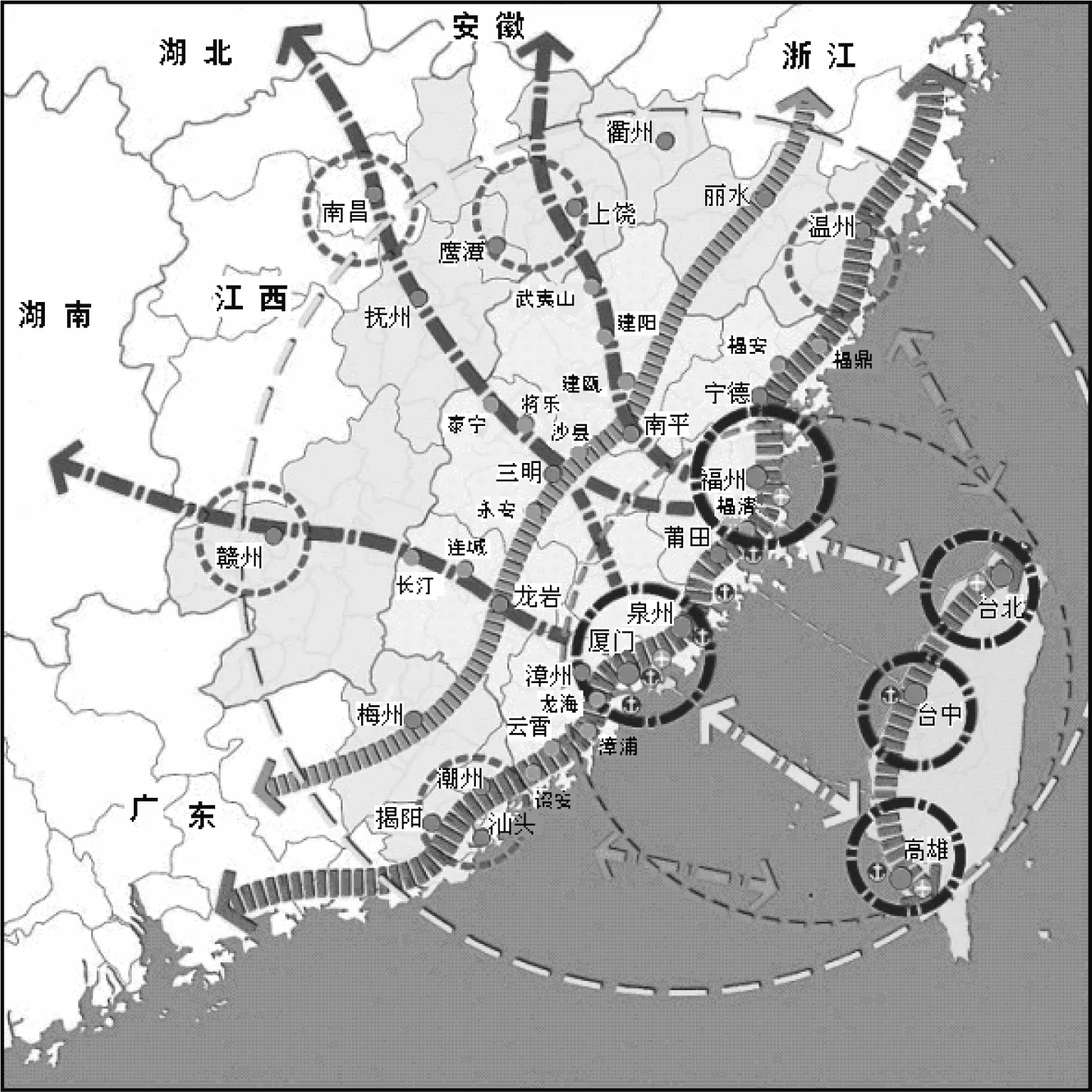

图1 海峡西岸城市群“一带四轴双极多核”空间发展格局

资料来源:中国城市规划设计研究院,海峡西岸城市群协调发展规划示意图,2008年.

多中心区域特征要求与之相适应的空间协调与管治措施,以实现区域差异化发展路径。在市场经济条件下,空间资源的合理配置已经成为一种协调各方利益的重要方式[13]36-39。目前,海西已经形成了若干个较具代表性的地区间协作组织,区域发展呈现出一定程度的“组团”态势。其中,最为成功的当属厦泉漳城市联盟。被人们誉为“闽南金三角”的厦泉漳三市经济高速增长,城镇空间拓展快速,总体上呈现“面海环湾,紧密对接,带状一体”的空间发展态势,自2004年厦泉漳城市联盟成立以来,三市已经在交通建设项目协调、城市规划对接、港口功能性分工、基础设施共建共享等方面达成部分共识,城市联盟发展走廊将形成“一廊两湾三带四组”的空间结构。之后,龙岩的加入使城市联盟扩展到“厦泉漳龙”四市,联盟的影响进一步扩大,合作领域也不断拓宽。除此之外,基于福建省内部的地域联系,闽西南、闽东北两翼也在加强地域间的交流与合作,分别成立了以厦泉漳为中心的闽西南、以福州为中心的闽东北经济协作区,对于促进区域协调发展起到了一定的积极作用。在跨省域的空间管治方面,国家住房与城乡建设部、福建省政府共同编制的《海峡西岸城市群协调发展规划》(以下简称《规划》)[14]将为“海西”实现空间和谐管治提供明确的指导,《规划》中提出了海西城市群空间发展蓝图为“一带四轴双极多核”,这一空间规划格局较好地突出了海西城市群的总体发展方向和路径,即推进沿海地区城镇建设发展的连接,构建沿海城镇密集带,辐射、影响内陆地区的发展;充分发挥福州大都市区和厦泉漳地区区域核心增长极的扩散、带动作用,构建以温州、汕头为核心的沿海次区域中心,以赣州、南昌、上饶为核心的腹地连接中心格局,见图1。在产业布局上,《规划》提出建设“一带双区四基地”的总体思路与城市群总体规划格局相呼应,强调构建沿海产业密集带,建设以福州地区、厦漳泉地区为中心的现代服务业增长核心区。并加强福建与周边省份临近地区的产业协作,建构闽浙、闽赣浙、闽赣粤、闽粤四大跨省产业发展协调区。

(三)管治模式分析

多层级管治是指政策的制定、实施以及具体的管理过程是由各个政府层级和不同参与主体共同承担,政府不再是单一的决策主体,具体表现为各级政府的互动以及同一层级中各个参与主体间的相互影响[注]Gary Marks最早将多层级管治的概念引入欧盟的研究,之后经过Gary Marks本人以及Liesbet Hooghe、Charlie Jeffery、Kohler-Koch等诸多学者的发展,多层级管治理论逐渐成熟,目前该理论较多的应用于欧盟问题研究。具体参见文献:Marks,G.European Integration from the 1980s:State-Centric v.Multi-level Governance[J].Journal of Common Market Studies,1996,34(3):341-378;Liesbet Hooghe and Gary Marks.Types of Multi-Level Governance[J].European Integration Online papers(EIOP),Vol.5 (2001) N.11,http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011a.htm;在国内,赵 勇(2007)、杨 春(2008)、张京祥等(2008)分别利用多层级理论对我国“泛珠三角”、“大珠三角”、长三角地区进行了分析,在实践形式上丰富了多层级管治理论。。多中心的区域特征给海西的区域管治带来了极大的复杂性,而多层级模式为海西的管治研究提供了新的思路。多层级管治在欧盟地区的实践取得的显著成效与欧洲国家的联邦制政体有很强的关联性[15]4-14,而我国由于市场经济和公民社会的发展尚不完善,政府的组织、计划依然主导着区域管治并呈现出一种自上而下的特征。随着市场化改革的深入,政府职能逐渐转向为社会、经济提供服务,使得企业、公民等非政府主体的社会参与日益广泛,在我国较为发达的地区(比如:广州),管治模式的转型特征已经十分明显[16]110-111。政府间的互动加强,诸多非政府性质的跨区域协调组织建立,为地区间合作以及多主体参与提供了良好的交流平台,也为区域整体的发展注入了新的活力。

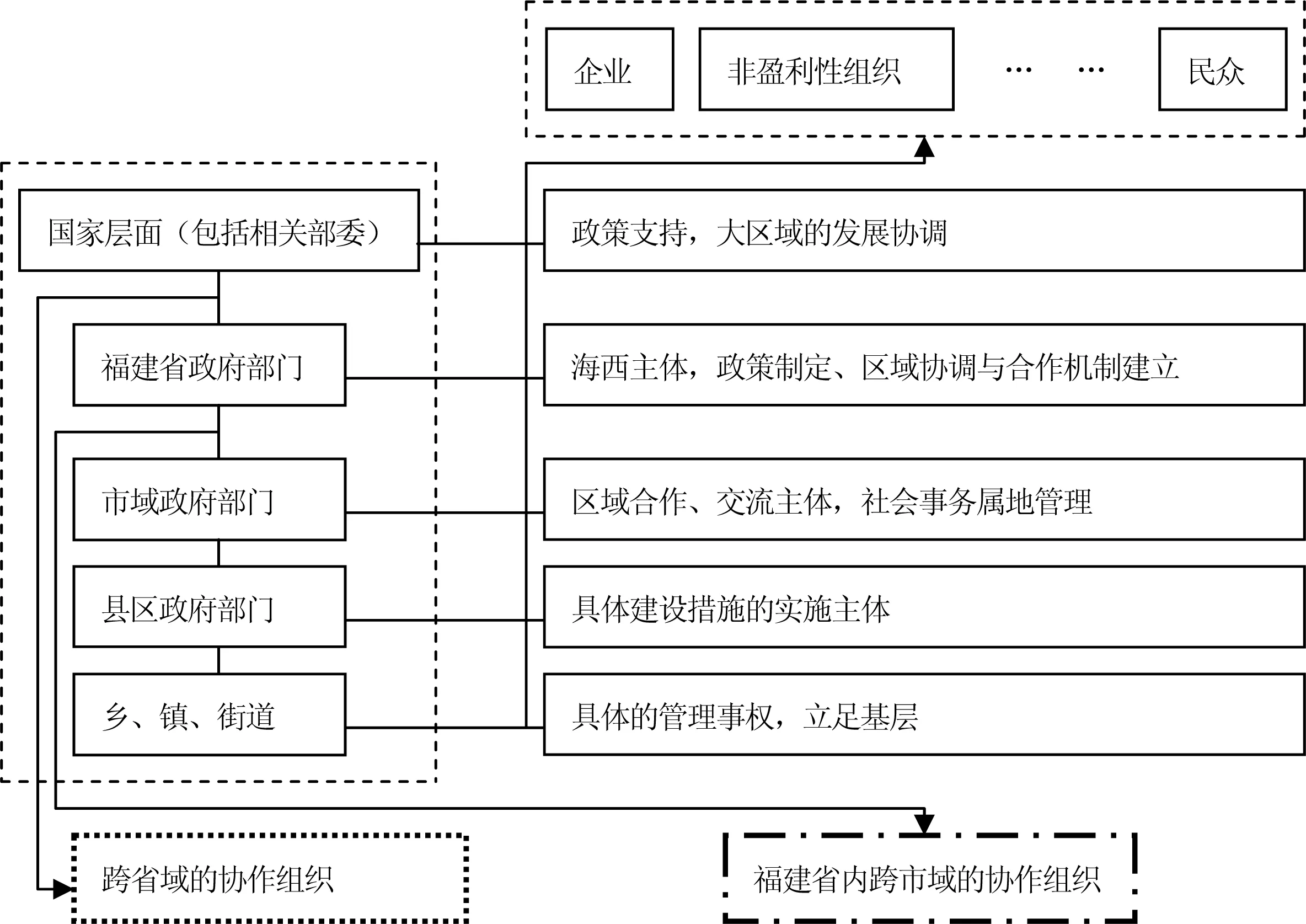

1.垂直关联分析

垂直关联主要是由不同等级的政府部门组成,在明确各级政府的职责前提下,强调公共物品的提供应当满足最优原则,各级政府部门根据自身职权范围最大限度的提高供给效率,推动政府间的良好互动与反馈,实现特定公共服务由最有效率供给的一级政府提供。[3]85-94目前,海西多层级管治的垂直关联主要是由不同等级的政府部门以及区域间的协调机构组成,见图2。其中,福建省已与周边地区建立了闽浙赣皖九方经济协作区、闽粤赣十三市经济协作区、闽粤赣三边经济协作区和闽浙赣皖福州经济协作区四个跨省域协作组织,这种模式突破了“行政区化分割”的桎梏,对实现区域资源的合理分配有一定的积极作用。但是,这些协作主要停留在非实质性的制度层面,合作机构松散、合作职能不健全。而福建省内跨市域的协作组织由于共同处于福建省的管辖之下,地区间的协调拥有较强的组织保障,近些年来在城市规划对接、产业协作、园区建设、环境联合治理等方面取得了一定的成绩。作为海西建设主体,福建省自身发展以及其与周边地区的协作决定着区域整体的发展状况,而实现与周边地区的有效协作是垂直关联上存在的一个主要问题。海西涉及粤浙赣三省均是少部分地区,基于省域层面的协调合作很难达到较好的效果,尤其是粤浙两省作为珠三角和长三角的核心省份有其自身区域利益,在行政分割、政绩观等的影响下,实现省级层面的有效协调困难重重。福建省主体地位的突出,需要国家政策、资金等方面的大力支持,但却不可能赋予其跨省区的行政管辖权,因此,海西整体的协调需要借助一个强有力的协调机构,这种机构可以是官方组织,也可以是半官方的论坛(会议)形式,但是一定要被赋予充足的组织、协调权限,而福建省则可以在这个机构中充当主要角色。多层级模式强调上下级之间良好的互动沟通,而不是简单的命令与服从关系。在垂直体系中地级市作为社会事务属地管理的实体,在区域协作中利益最为明确,应积极参与管治政策的制订与反馈,引导县(区)乡(镇)开展地区具体事权的管理,为自身发展创造良好的内外部环境。

图2 海峡西岸经济区多层级管治框架

2.水平关联分析

水平关联主要是指政府与企业、非盈利组织以及个人等非政府主体共同管治的过程,见图2。水平关联体现了政府职能的转变更倾向于市场化,有利于充分调动各个主体的积极性,使社会管治更趋合理。拓宽管治主体,在各个政府层级都将会加深非政府主体的社会参与度,为决策制定和落实提供良好的监督。实施这一举措的重点是构建政府与其他主体之间通达的信息传递中介以及完善的反馈机制,使得其他主体可以更加便捷的参与管治过程。目前,我国地市以及县区一级的多层级管治(水平关联)取得了一定的进展,这主要是因为较小区域范围涉及的主体利益更加明确,对人们日常生活影响最直接。在海西区域内,各级政府部门都十分重视公众参与社会管治过程,大多政府部门网站均开设了公众参与专栏,面向全社会公开征求意见。特别是厦门和福州两市公众参与机制建设走在了区域的前列:厦门市对城市总体规划环评意见通过信函、电子邮件、专线电话、座谈会等方式进行反馈,公众不满的项目不批准建设。而福州市成立了环保协会,组织全社会力量参与环保。2007年2月3日召开的福州市政协十一届一次会议,首次邀请市民代表旁听政协全会,并通过报纸和网络向市民公开征集提案线索。但是,就目前公众参与广度与深度而言,公众参与较多的停留在被动层面,社会组织的介入十分有限,且公众参与又缺乏相关法律支撑,因此,海西多层级管治水平关联建设的道路还很漫长。

四 结论与建议

根据以上分析,海西在诸多区域特征上都呈现出“多中心”性,据此构建了“双极-多中心”的空间格局具有一定的建设性意义。伴随经济发展和社会进步,区域管治的多层级性也越来越明显,治理主体的多元化有助于政策措施的合理性和科学性,海西区发展应充分关注多层级模式的建设,以增强各主体的社会参与度。为了能够更好地推动海西区崛起和壮大,提出以下管治建议:

(一)管治规划措施的具体化

虽然海西建设已经上升到国家战略高度,但是缺乏具体的管治、规划措施。需要进一步加强合作,尽早制定出在区域协调、产业协作、交通规划等领域的详细性规划措施,为海西发展提供明确的方向和建设思路。福建省的主体地位决定了其在区域管治中不可替代的重要作用,福建省应当成为一个“召集人”或“区域协调委员会的常设单位”,适时组织召集相关省份(地市)会同国家有关部委,联合制定相关政策措施。政策制定应遵循效率和效果两原则,采取多领域专家论证、听证会、面向全社会公开征集意见、反馈修正等举措,实现政策的动态化路径。

(二)设立高效的区域协调机构,创新区域对内、对外协调机制

海西当前最为现实、可行的多层级管治思路(垂直关联方面)应在市域层面,建立基于二十地市的区域协调合作机构与机制,将影响区域整体发展的重大权力向上集中,创新性的打破行政分割,创新区域利益评价机制,优化政绩考核措施。大胆尝试“行政联合”,从资金投向及政策体制上给予鼓励和支持,在明确中央、省、市三级公共财政政策的前提下,明晰各方职责,实现事权与财权的统一协调,达到收支标准化[17]82-88。同时,福建省应跳出省域范围,站在海西整体发展的高度,合理、公平的协调地区间摩擦与冲突。

创新是海西超常规发展的实现路径之一。创新协调机制,变资源、市场的争夺为协作发展,从规划方案的制定到具体的建设实施都要体现自身发展特色,加强沟通与反馈,实现其与长三角、珠三角之间的优势互补和联动发展。创新区域绩效评价机制,克服以GDP等为标准进行政绩考核所带来的不足。应充分发挥民间组织团体、行业协会的力量,依靠两岸“五缘”优势,积极承接来自台湾的产业转移。进一步优化台湾投资园区的规划建设,出台相关优惠政策,吸引台企落户,加大两岸官方的交流互访,深化合作。

(三)提高公众参与度

社会、经济、环境的发展离不开公众的参与和支持。随着社会主义市场经济的建立和逐步完善,以政府为单一主体的管治格局已经呈现出多元化发展趋势。要改变当前政府的核心管治主体地位,应当进一步推进政治、经济体制改革,增进公众参与:(1)实现包括政府、企业、非盈利组织、民众等多元主体的广泛参与;(2)为参与过程设计制订完善的机制,增强公众参与的广度与深度;(3)加强法制建设,为公众参与提供法律和制度保障。具体措施上:可以开展广泛的公开咨询,设立行政首长专线、电子政府专栏,借助媒体的力量增强政府透明度,并以立法的形式赋予公众参与的权利等。

(四)加快交通基础设施的连接步伐

加紧出省通道建设以及区域内部交通网络的连接,加快城际快速交通系统的规划和建设步伐,为区域的快速发展提供便利的交通条件。厦门新机场的选址、规划与建设应在充分征求各方意见的基础上进行,体现参与主体的多元化。在港口建设方面,实行功能性分工,推进港口运输企业向现代物流企业转型,协调厦门、福州、泉州、汕头等临港物流园区规划建设。实现基础设施建设投融资机制革新,大胆尝试BOT、TOT、ABS等模式,为“海西”基础设施建设提供充足的资金保障。

(五)进一步推进行政区划调整和行政分权改革

公共物品(服务)应当多样化,即特定的公共物品(服务)应当放到最有条件提供的政府层级上去。这就要求,进一步推进区划调整和行政分权改革,适当提高地市以及县区政府的经济社会管理权限,充分调动各级政府的积极性。解决长期以来厦门市面临的发展空间狭小,泉州市中心城区辐射力弱等问题都可以诉诸行政区划的调整,并将区划调整作为一个动态的变化过程,根据实际情况制定科学、合理的区划调整方案来适应社会、经济的发展。逐步完善具体事权的下放,充分发挥县区、乡镇街道等基层组织的活力,将与公民生活密切相关的社会服务与管理权限逐步下放到基层组织,实现政府机构纵向、横向网络的扁平化,着重提升政府部门社会、经济发展的服务职能,减少其对地方经济活动的直接干预。

参考文献:

[1] 顾朝林.论城市管治研究[J].城市规划,2000,(5).

[2] 甄 峰.城市管治、区划调整与空间整合——以常州市区为例[J].地理研究,2007,(1).

[3] 洪世键.大都市区治理——理论演进与运作模式[M].南京:东南大学出版社,2009.

[4] 任 远,陈向明,[德]Dieter Läpple.全球城市—区域的时代[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[5] 张京祥,罗小龙,殷 洁.长江三角洲多中心城市区域与多层次管治[J].国际城市规划,2008,23(1).

[6] 杨 春.多中心跨境城市—区域的多层级管治——以大珠江三角洲为例[J].国际城市规划,2008,23(1).

[7] 吴玉琴.区域多中心管治研究——以珠江三角洲为例[J].云南地理环境研究,2003,15(4).

[8] 王开泳,肖 玲.区域管治与粤港澳经济协调发展研究[J].经济前沿,2004,(3).

[9] 刘克华,陈仲光.区域管治的新探索:厦泉漳城市联盟规划战略[J].经济地理,2005,25(6).

[10] 黄绍臻.海峡经济区的战略构想:台湾海峡两岸经贸关系走向[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[11] 张志南,李闽榕.2009海峡西岸蓝皮书——海峡西岸经济区发展报告(2008)[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[12] Kloosterman R C,Bart Lambregts.Clustering of Economic Activities in Polycentric Urban Region:The case of the Randstad[J].Urban Studies,2001,38(4).

[13] 张京祥,庄林德.管治及城市与区域管治:一种新制度性规划理念[J].城市规划,2000,(6).

[14] 住房和城乡建设部,福建省人民政府.海峡西岸城市群协调发展规划[Z].2008.

[15] 徐 静.欧洲联盟多层级治理的理论和实践——以结构基金的运作为例[D].上海:华东师范大学国际关系与地区发展研究院,2006.

[16] 罗震东.中国都市区发展——从分权化到多中心治理[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[17] 许瑞生.都市区的区域管治——地区发展中政府间的协调与管理[J].城市规划,2006,(11).