故宫三希堂国宝经历的颠沛流离(上)

2010-11-06根据2007年12月7日北京日报赵耕

根据2007年12月7日《北京日报》赵耕

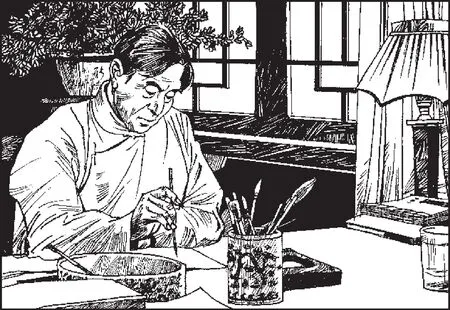

《『三希』离合》石良/改编 姜吉维/绘画

故宫三希堂国宝经历的颠沛流离(上)

根据2007年12月7日《北京日报》赵耕

《『三希』离合》石良/改编 姜吉维/绘画

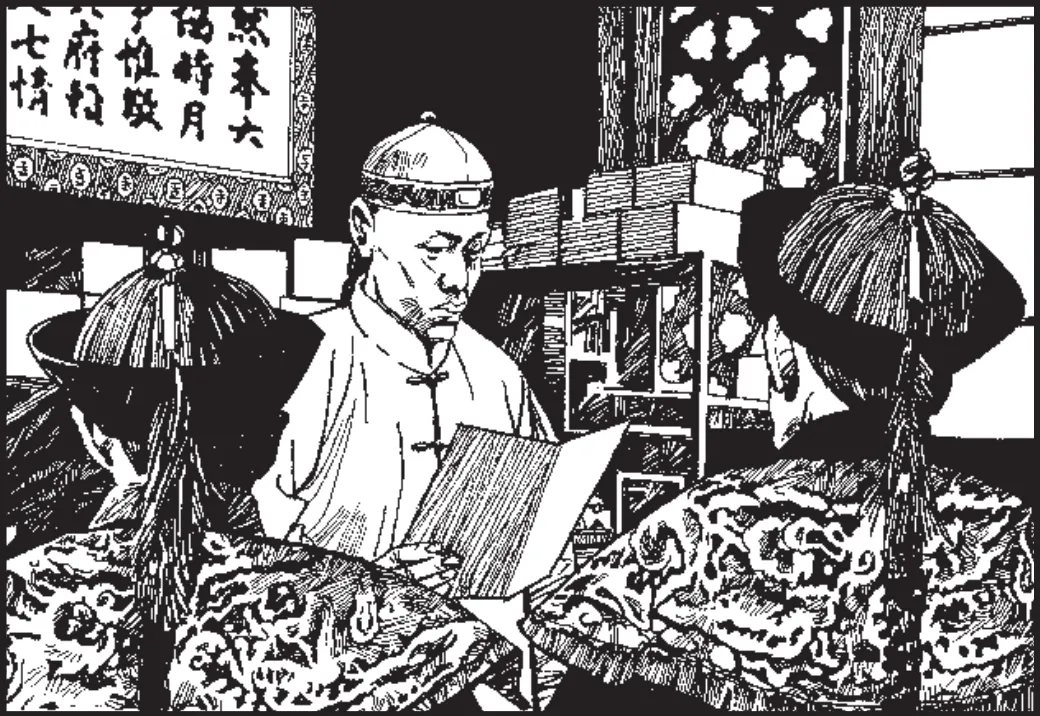

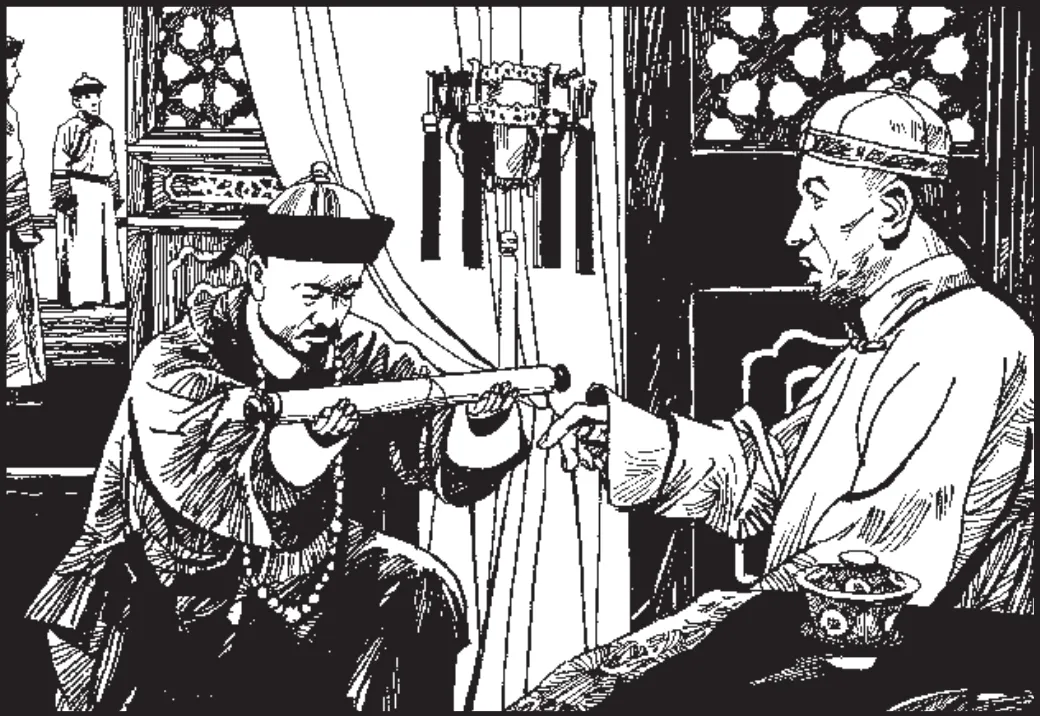

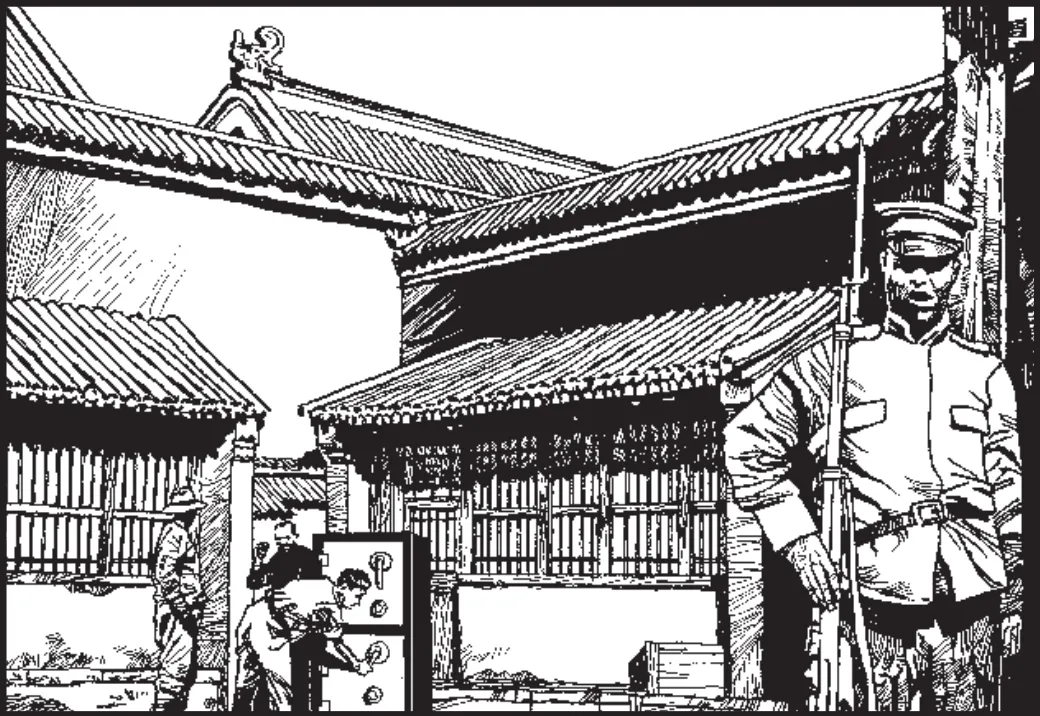

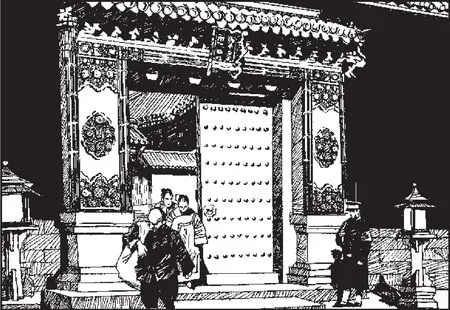

1 在北京故宫博物院,有一个三希堂。这不足六平方米的养心殿西暖阁,曾经是整个紫禁城的“艺术中心”——一生爱好书画、坐拥江山之富的乾隆皇帝,把他最心爱的三件书法珍品存放在这里。

2 在千里之外的台北“故宫博物院”,也有一个“三希堂”,故宫“三希帖”中最有名的一件——书圣王羲之的《快雪时晴帖》,已经在海峡对岸静静度过了五十八年时光。

3 《快雪时晴帖》什么时候离开了故宫?“三希”为何会分开,又各自经历了怎样的颠沛流离?这一切,还要从八十六年前,末代皇帝溥仪出宫的那一天说起……

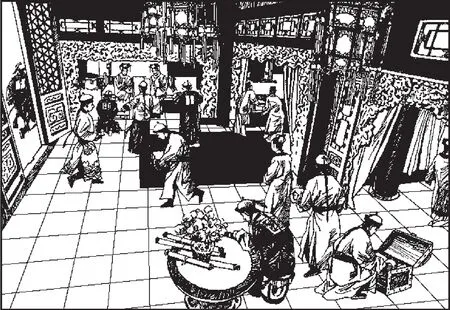

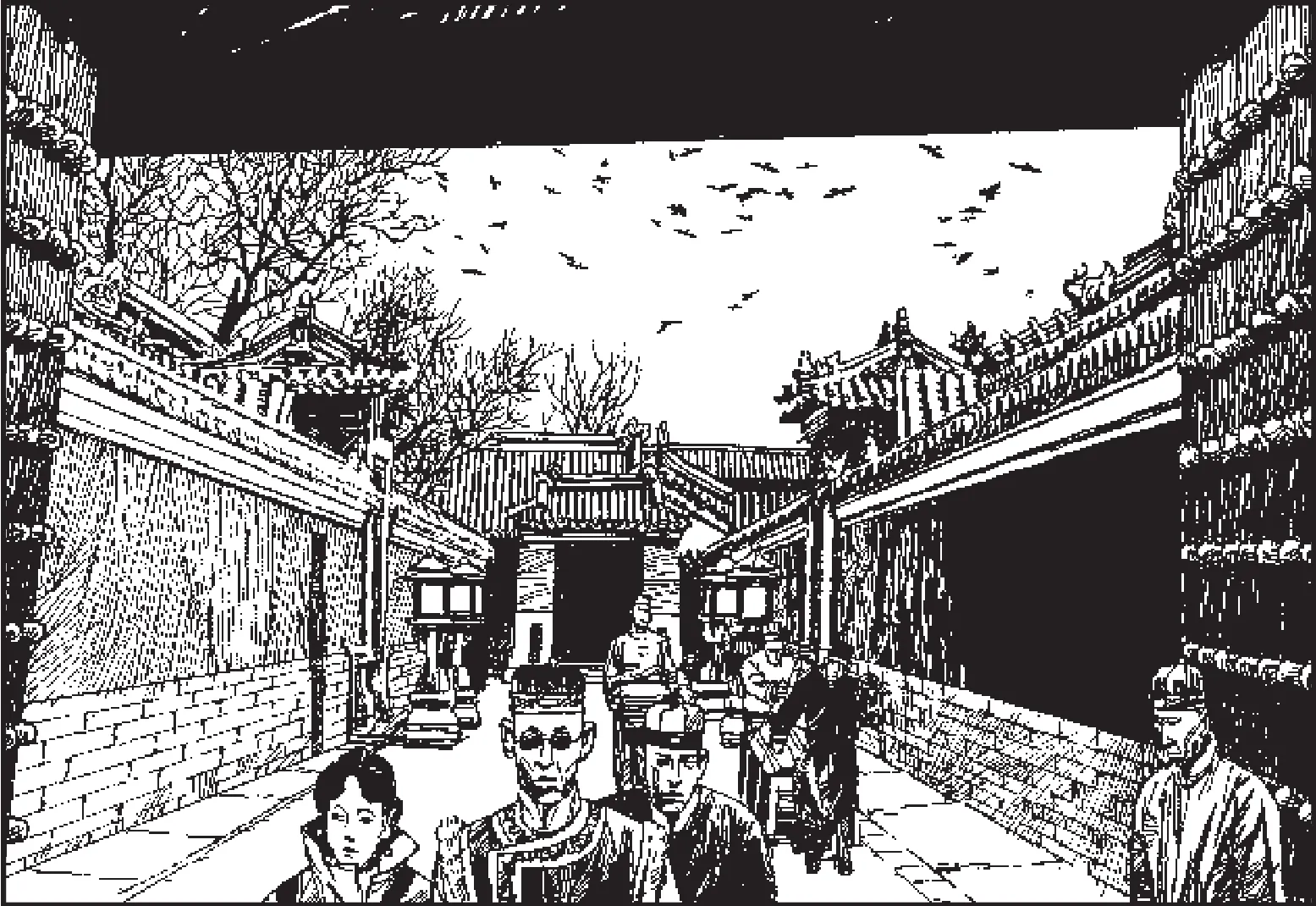

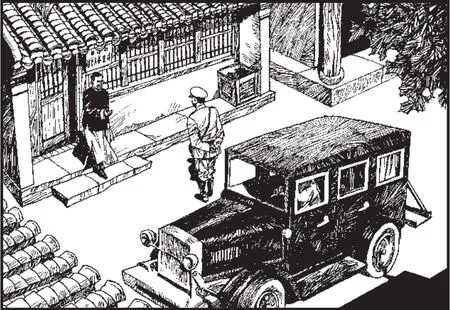

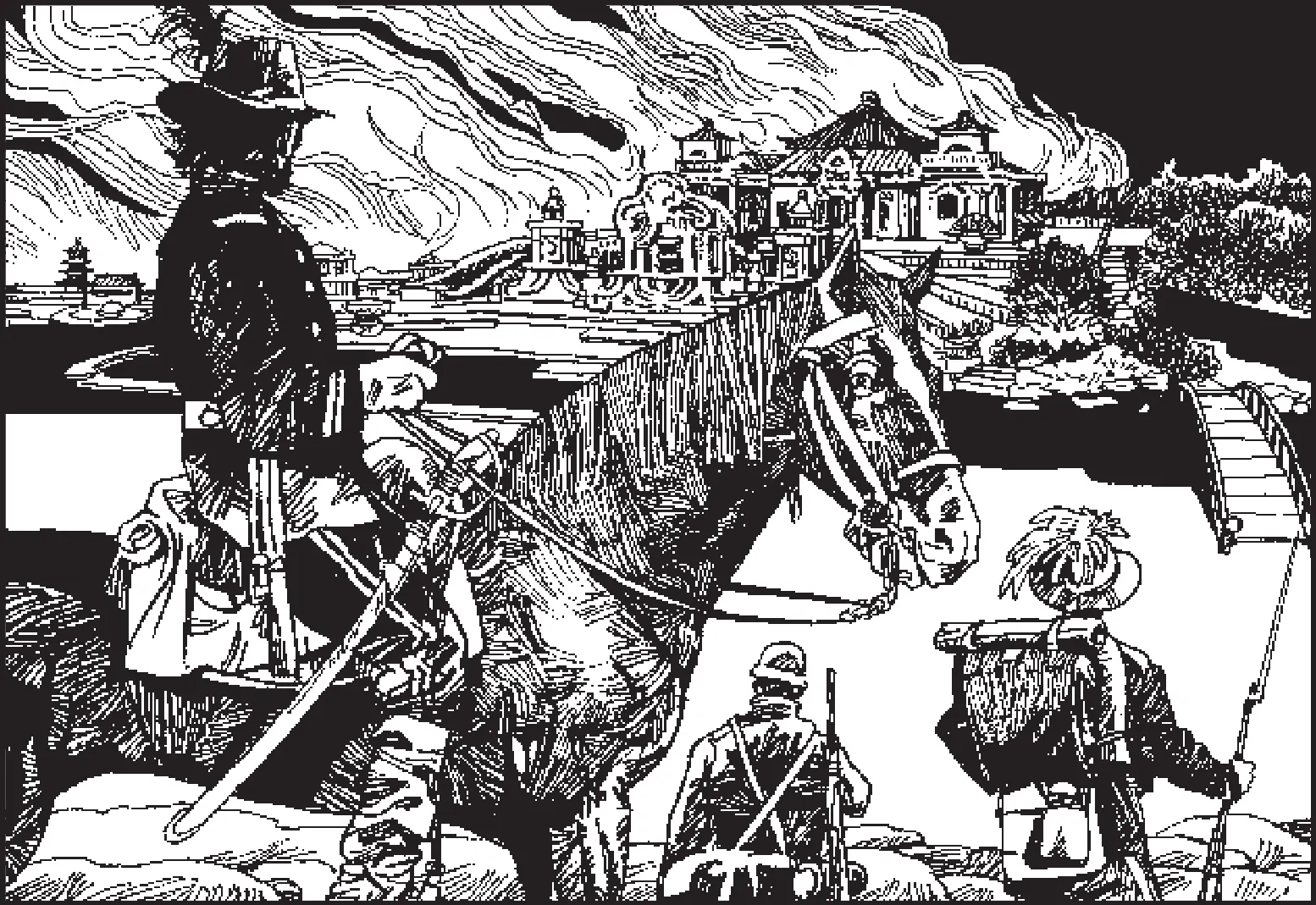

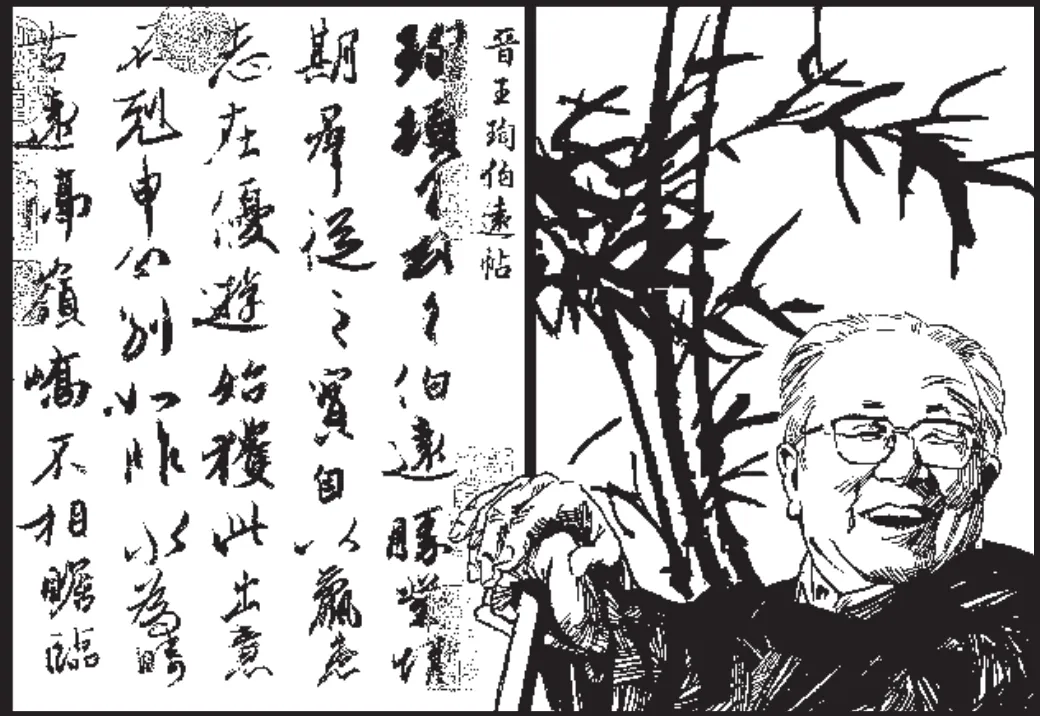

4 1924年11月5日,肃穆的紫禁城陷入了前所未有的混乱之中。溥仪在《我的前半生》中这样回忆当时的情景:“那天上午,大约是九点多钟,我正在储秀宫和婉容吃着水果聊天,内务府大臣们突然踉踉跄跄地跑了进来。”

5 “为首的绍英手里拿着一份公文,气喘吁吁地说:‘皇上,皇上……冯玉祥派军队来了!还有李鸿藻的后人李石曾,说民国要废止优待条件,拿来这个叫,叫签字……’我一下子跳了起来,刚咬了一口的苹果滚到地上去了……”

6 绍英递上的公文是《修正清室优待条件》,“条件”并不可怕,可怕的是绍英传达的另一句话:“他们说三小时内要全部搬出去!”

7 妃嫔、大臣、太监、宫女们闻讯顿时乱作一团:敬懿和荣惠两位老太妃宁死不走;醇亲王载沣除了发呆没有其他反应;婉容的父亲荣源吓得钻进御花园“躲炮弹”,怎么也不肯出来……

8 就在这样混乱的情况下,溥仪居然没有忘记一件事,他派人到养心殿西暖阁,把王羲之的《快雪时晴帖》偷偷卷进了要带出宫的随身行李中。

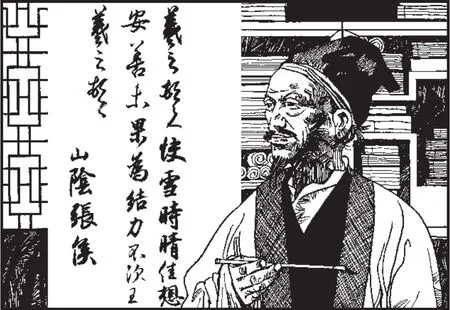

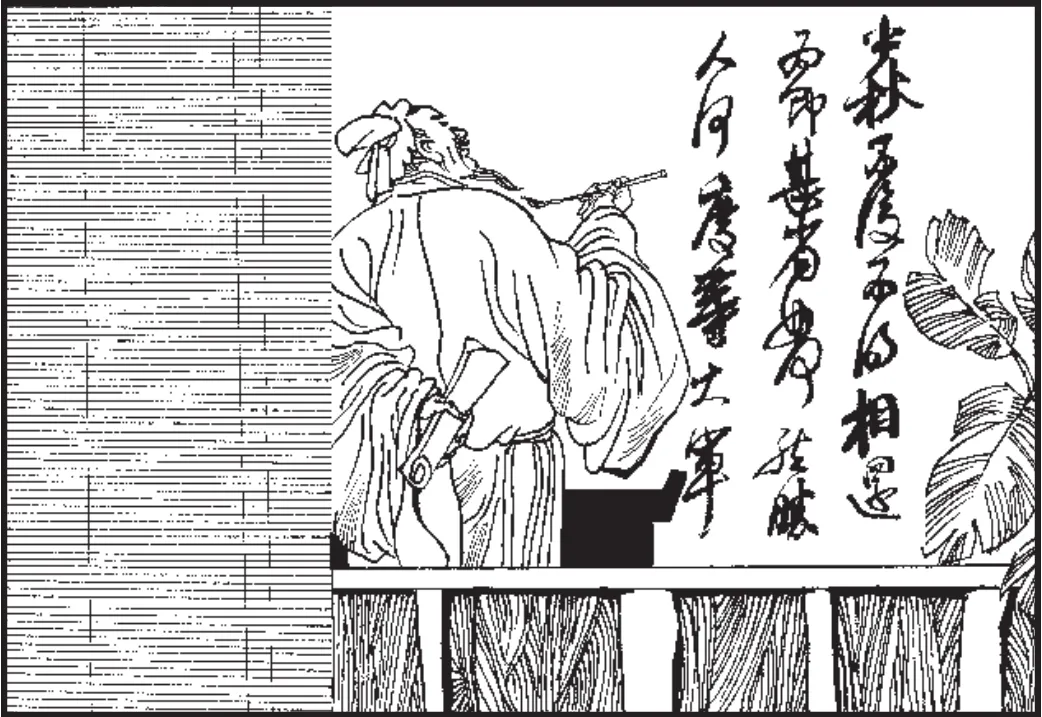

9 《快雪时晴帖》原是书圣王羲之写给友人的一封短信:“羲之顿首。快雪时晴。佳想安善,未果。为结,力不次。王羲之顿首。山阴张侯。”短短的四行二十八字,却是历代文人顶礼膜拜的“圣物”,被称为“二十八骊珠”。

10 其实,此帖并非王羲之的真迹,大收藏家张伯驹直言不讳:“《快雪时晴帖》为唐摹,且非唐摹之佳者。”但此帖之上有赵孟的题跋,乾隆皇帝一生最推崇赵孟,自然视“快雪”为至宝,命为“天下无双,古今鲜对”,在上面题字、题诗多达七十余次。

11 乾隆皇帝把养心殿西暖阁改名“三希堂”,将《快雪时晴帖》与王献之《中秋帖》、王《伯远帖》一齐放置在内,时时赏玩。

12 民国成立之后,同样喜好书画的溥仪自知不能久居宫中,就打起了“盗宝”的主意。他以赏赐弟弟溥杰的名义,将故宫文物大肆偷运出宫。兄弟俩几乎一天不停地忙了半年多,把《清明上河图》和《资治通鉴》原稿等等众多国宝卷回了醇王府。

13 几年之后,人们在养心殿内找到了“赏溥杰单”,发现自1922年7月13日起,溥杰先后把1285件历代书画精品、68册宋元善本带出了故宫,仅那年的十一月初八一天就“赏”出了26件之多!

14 此外,溥仪还常常让身边的近臣选择中意的书画加以赏赐,阎立本的《孔子弟子像卷》就是以这样的方式流出故宫的。

15 幸运的是,作为整个紫禁城内最有名的书法作品,“三希帖”被众多眼睛死死盯着,溥仪不敢贸然将它们也“赏”出宫去。直到不得不离开紫禁城的那一天,匆忙之间溥仪只来得及选择一样文物带走——他选择了《快雪时晴帖》。

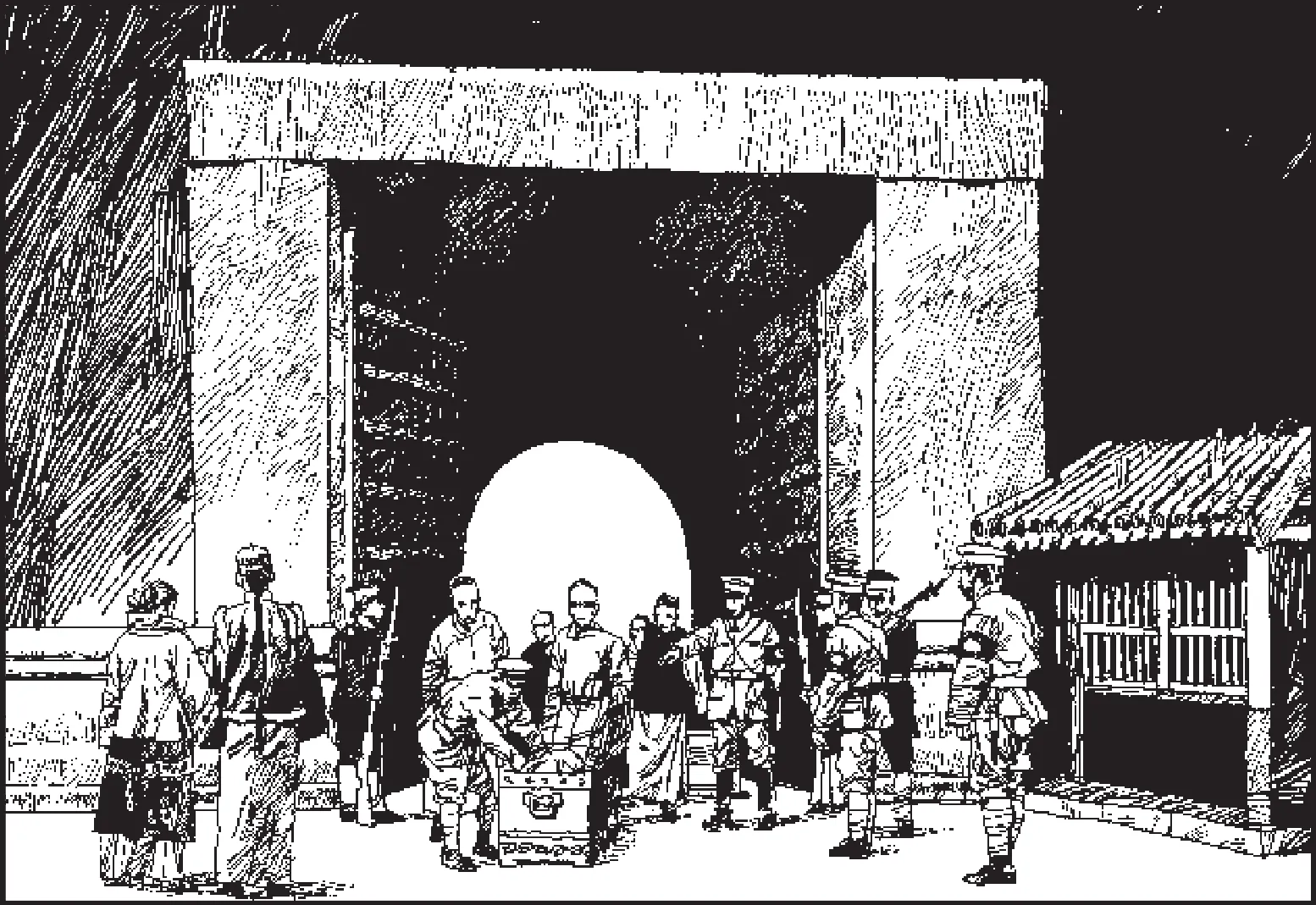

16 溥仪最后的一次“盗窃”没能成功。他的行李运出神武门之时,守城士兵搜出了“快雪”,宝帖在最后一刻幸免于难。

17 当时接管故宫的是“清室善后委员会”,被查扣的《快雪时晴帖》送到面前,见多识广的专家们一时竟有些不知所措。此时军队尚未撤离,到处一片混乱,原物归还养心殿的话,唯恐国宝得而复失。

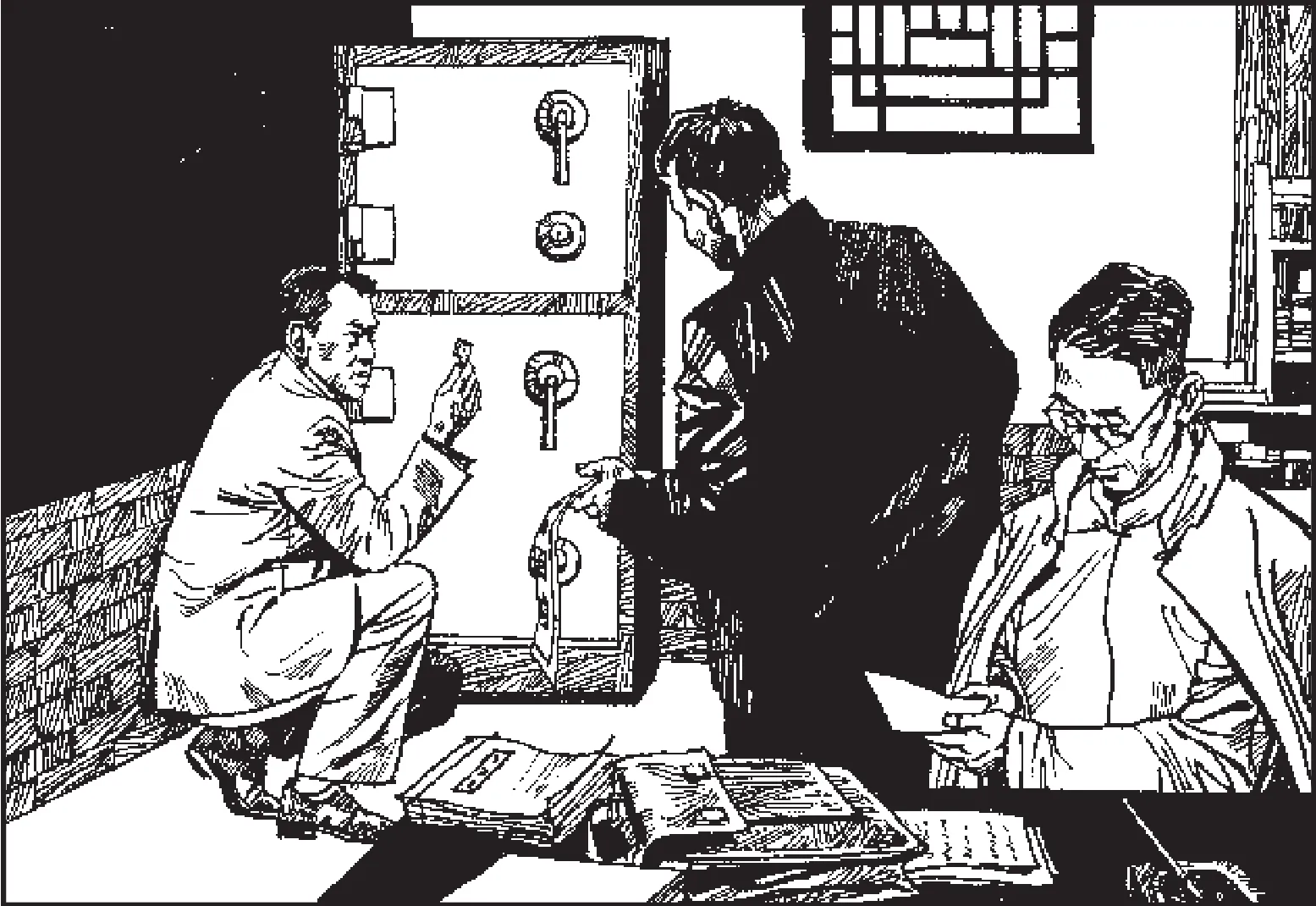

18 后来担任台北“故宫博物院”副院长的庄尚严先生也参加了善后委员会的工作。据他回忆,大家讨论之后,派人到东交民巷买了一个有暗锁对字的大保险柜,放在神武门西边一间叫不上名字的“他他儿”(小屋)之中,这里是善后委员会的办公地点,夜里有士兵看护。

19 大家将“快雪”锁在这个大铁柜里,内上暗锁,外加封条,柜里还放了本小册子,以后何人、何时、因何故打开这个柜子,都要在册子上登记。密码钥匙则由善后委员会的委员长李石曾亲自保管。

20 皇室成员全部搬离故宫后,负责点查文物的委员会成员打开了养心殿的大门。在起居室南窗下的炕桌上,溥仪出宫之时错记成是在储秀宫吃的那半个苹果还静静摆在那里,而“三希堂”里另两件宝帖——《中秋帖》与《伯远帖》,已经全然没了踪影。

21 1928年6月3日,故宫博物院首任院长易培基接待了一位特殊的客人,此人是张作霖的手下,前来索要一件张大帅心仪已久的宝贝——《快雪时晴帖》。故宫文物全部为国家所有,哪有送给个人的道理?但易培基深知张作霖势力极大,也不敢断然拒绝。

22 他指着那个锁着《快雪时晴帖》的保险柜编了个谎话:“文物在这个柜里,但是柜子的三把钥匙由三个人分别保管,其中一把在冯玉祥手里。”因为当晚张作霖就要离京赶赴沈阳,现找人开柜子是来不及了,来人只得悻悻而归。

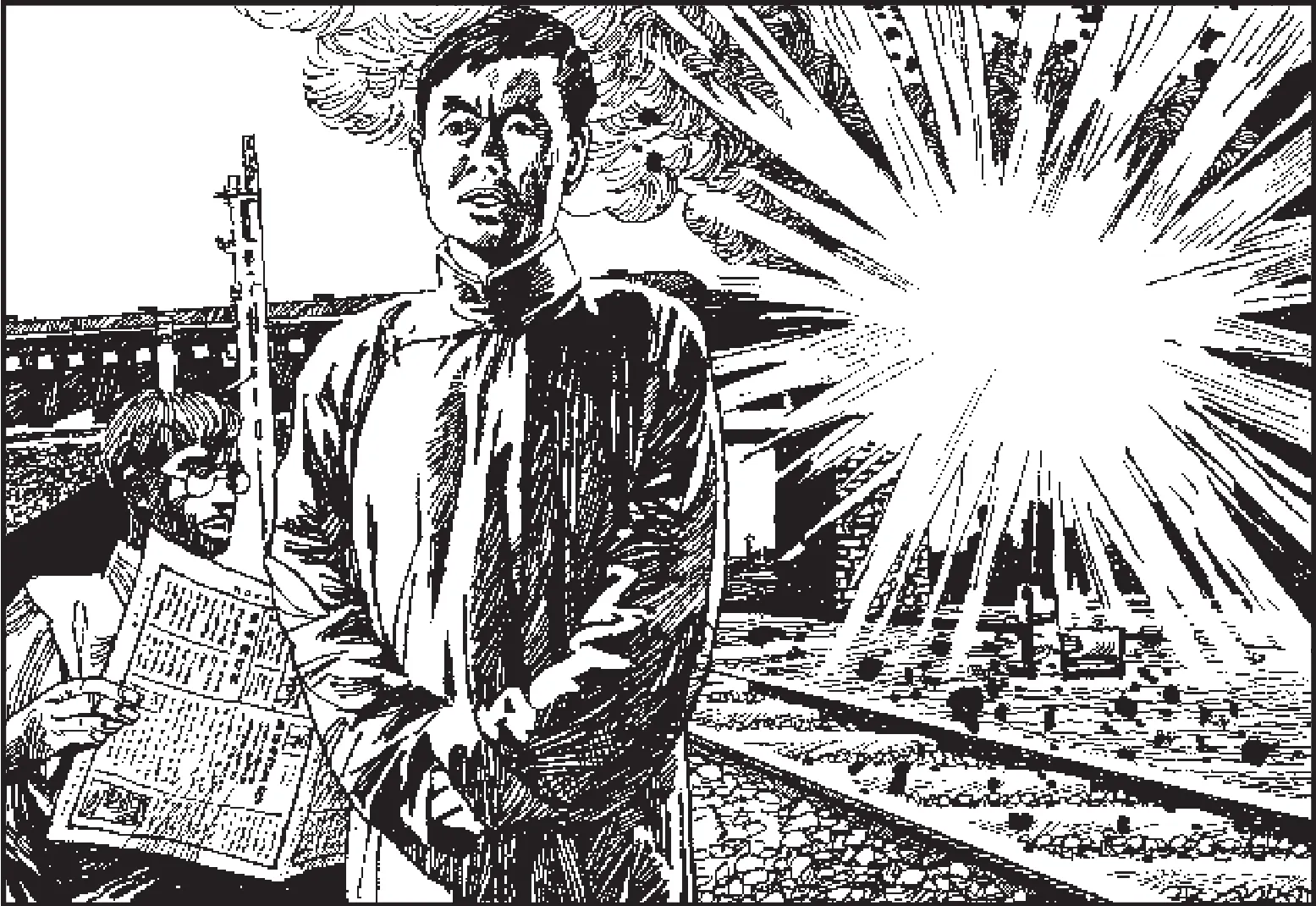

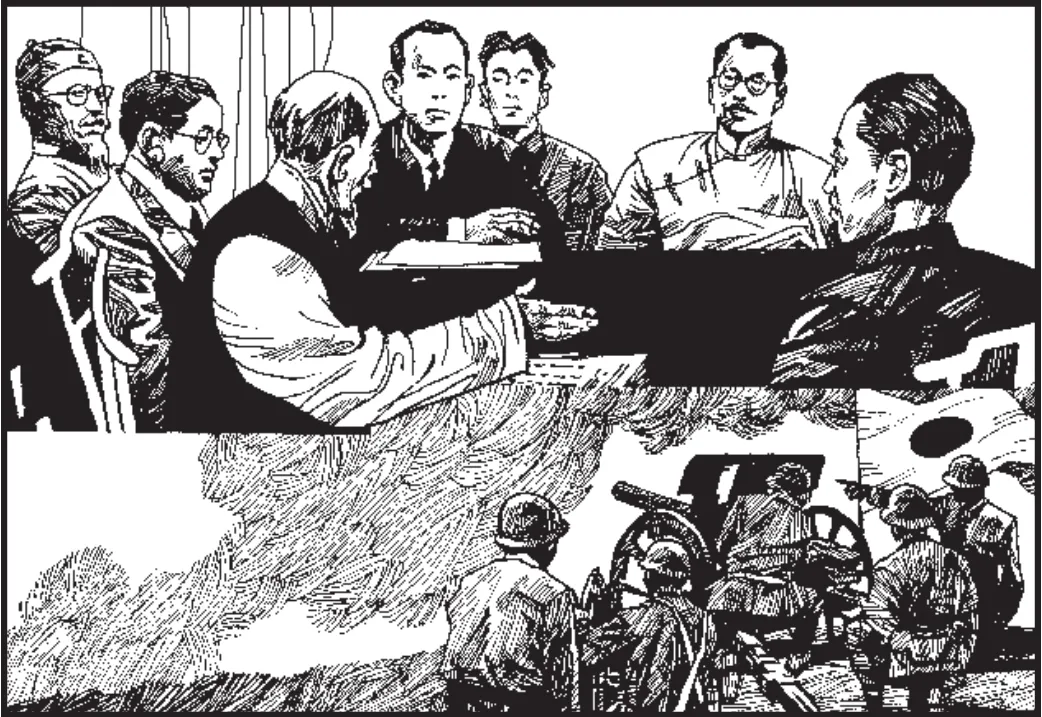

23 十几个小时之后的6月4日清晨,张作霖被日本人炸死在沈阳郊外的皇姑屯。消息传来,易培基心惊不已:他一方面庆幸“快雪”侥幸逃过一劫,另一方面,东北日渐紧张的局势也让他越来越担心故宫文物的命运。

24 此前短短六十余年间,中国的皇家文物已经历过两次浩劫:1860年,英法联军将有“万园之园”之称的圆明园付之一炬。

25 1900年,八国联军又洗劫了紫禁城和中南海。中国最早的卷轴画《女史箴图》从此流落海外,世界上最大最早的百科全书《永乐大典》毁于大火之中。战争是文物最大的灾难,覆巢之下,焉有完卵。

26 从那时起,将故宫文物迁到南方的想法就已经在易培基等一大批故宫人的脑海里萌生了。三年后,“九一八”事变的爆发,更加坚定了大家将文物南迁的决心。

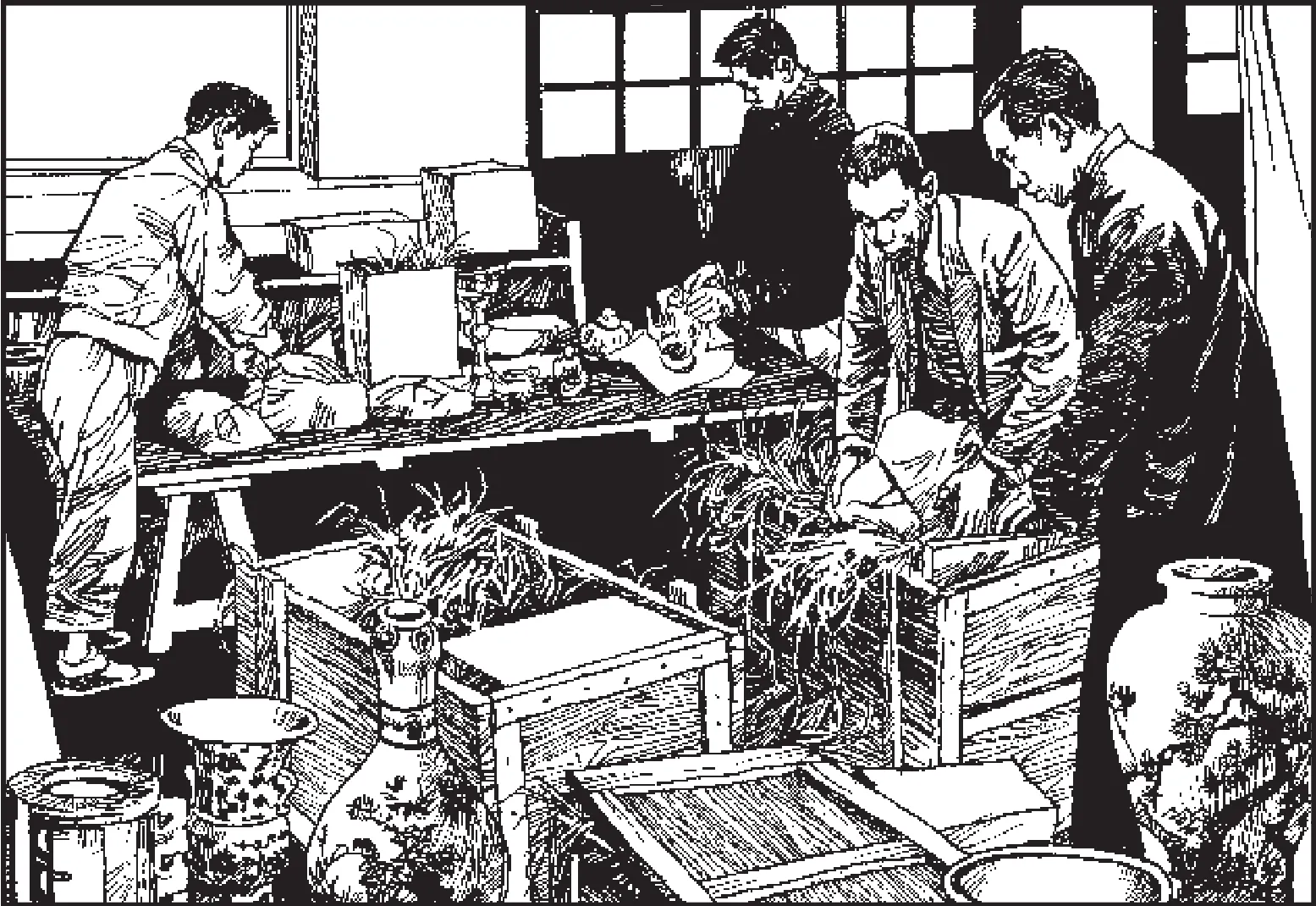

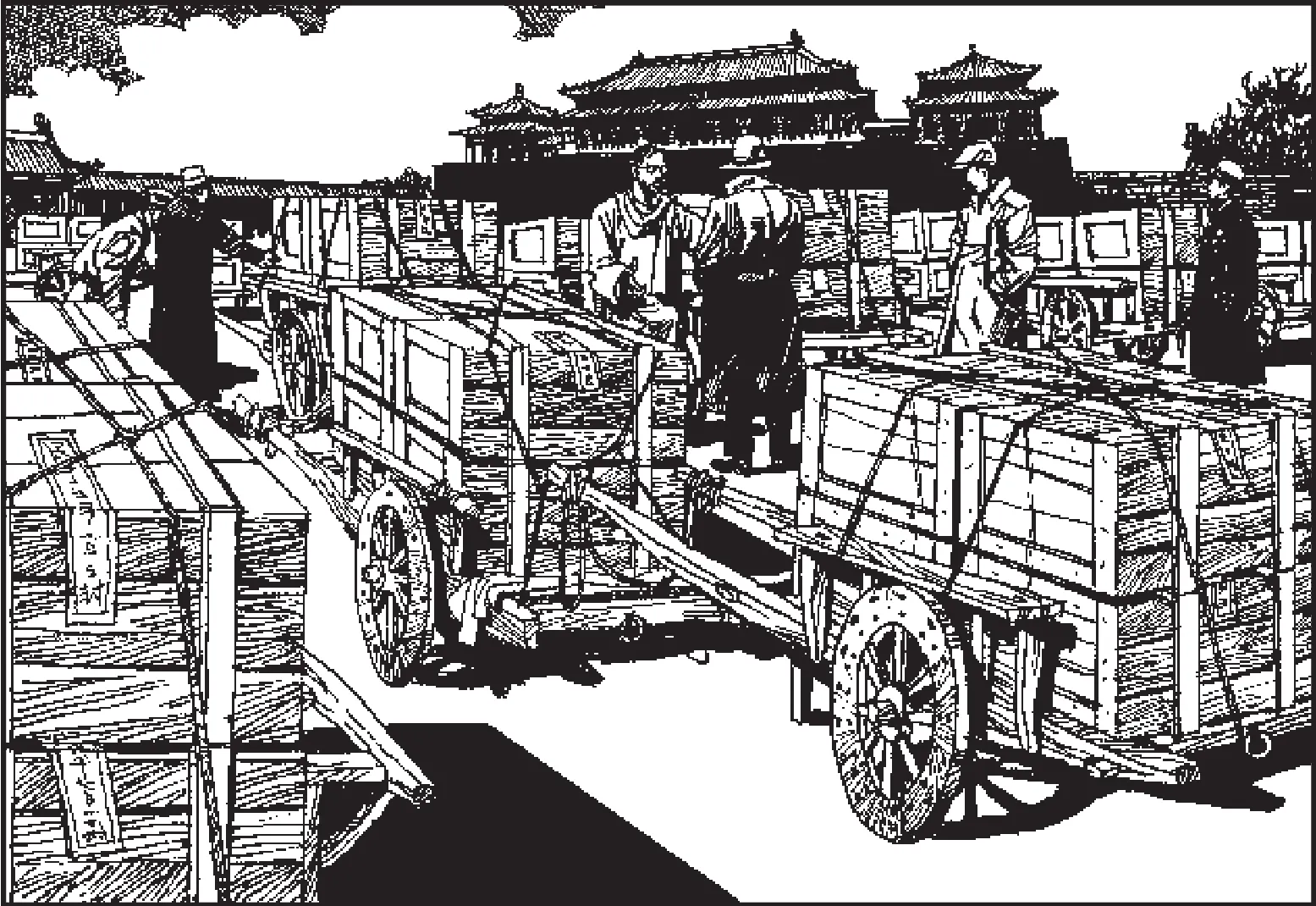

27 在征得国民政府的同意后,1932年夏秋之际,故宫博物院开始秘密筛选馆藏文物中的精品,将它们打包装箱,随时准备启运。《快雪时晴帖》自然首当其冲。

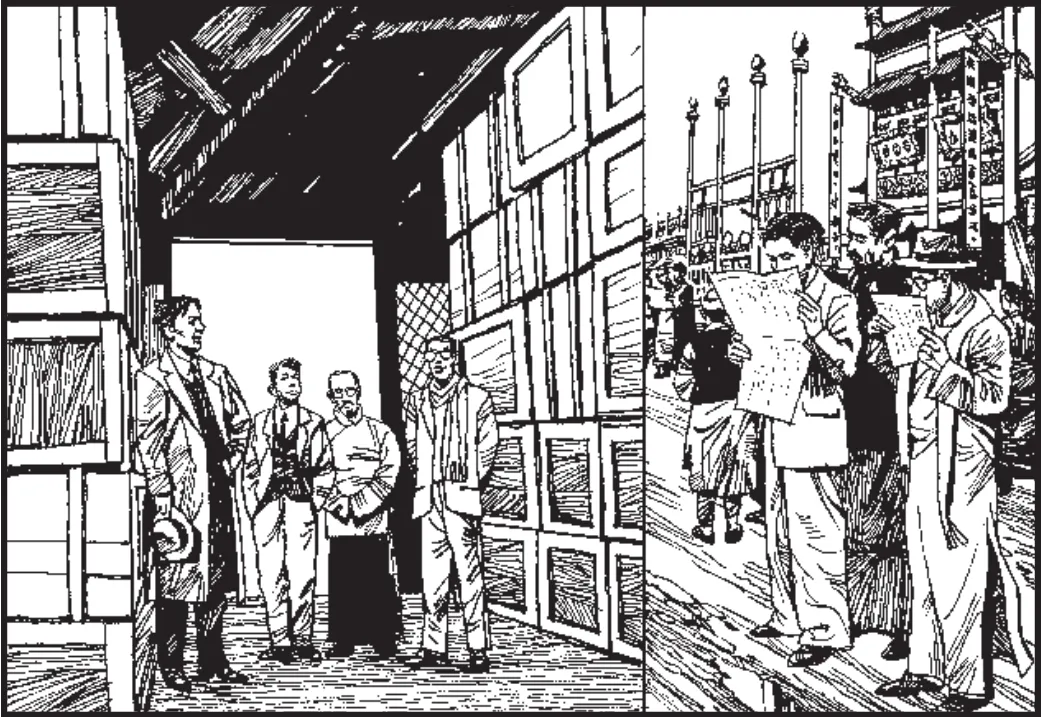

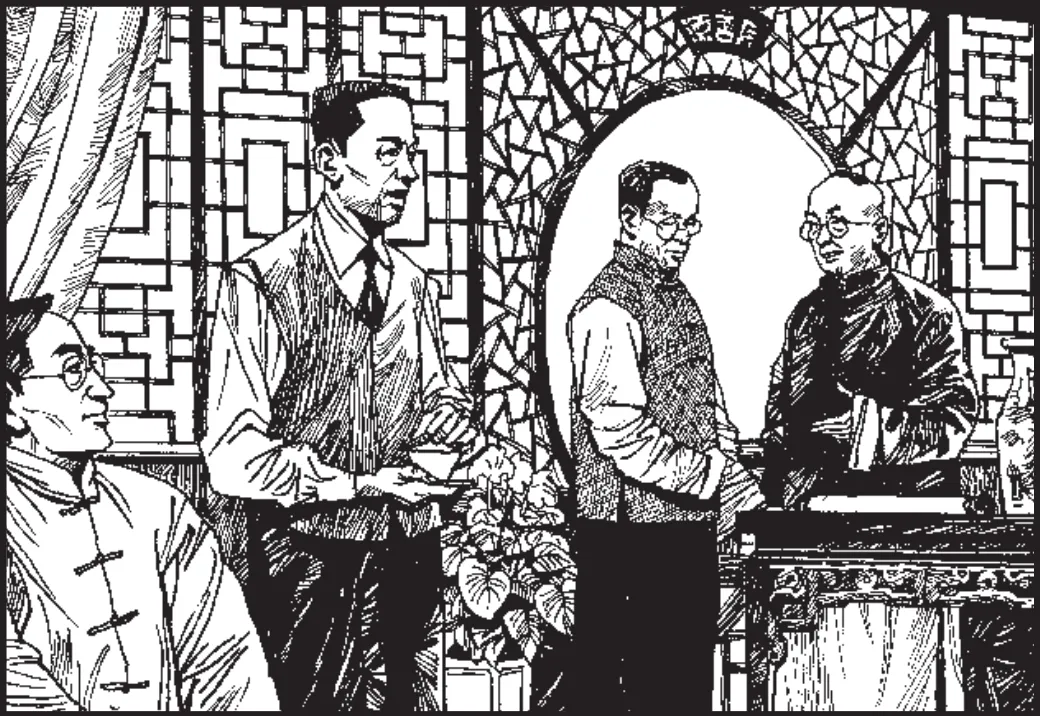

28 “秘密”装箱实属无奈之举。后来担任故宫博物院院刊主编的刘北汜先生说,当时社会舆论普遍反对文物离宫,认为国家风雨飘摇之际,文物南迁必然动摇人心;且古物“一散不可复合”,一旦离开故土,重归之日就是不可预知的了。

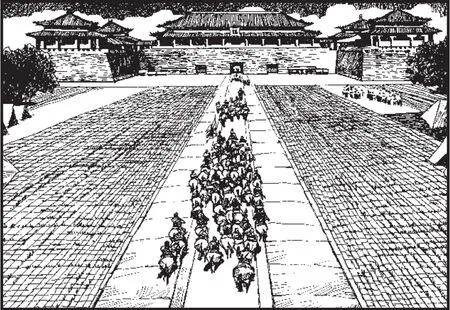

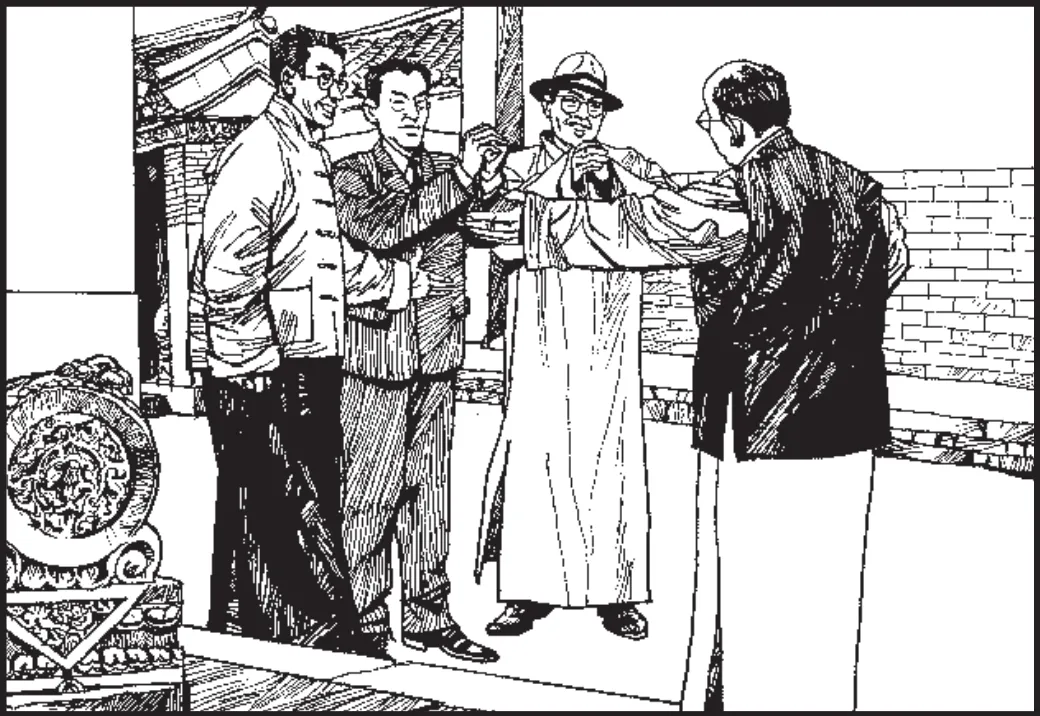

29 1933年1月3日,日军攻入山海关,战争的烽烟日益逼近古老的北平。六天之后,故宫博物院召开理事会,正式决定自1月31日起,将国宝分批迁往上海。

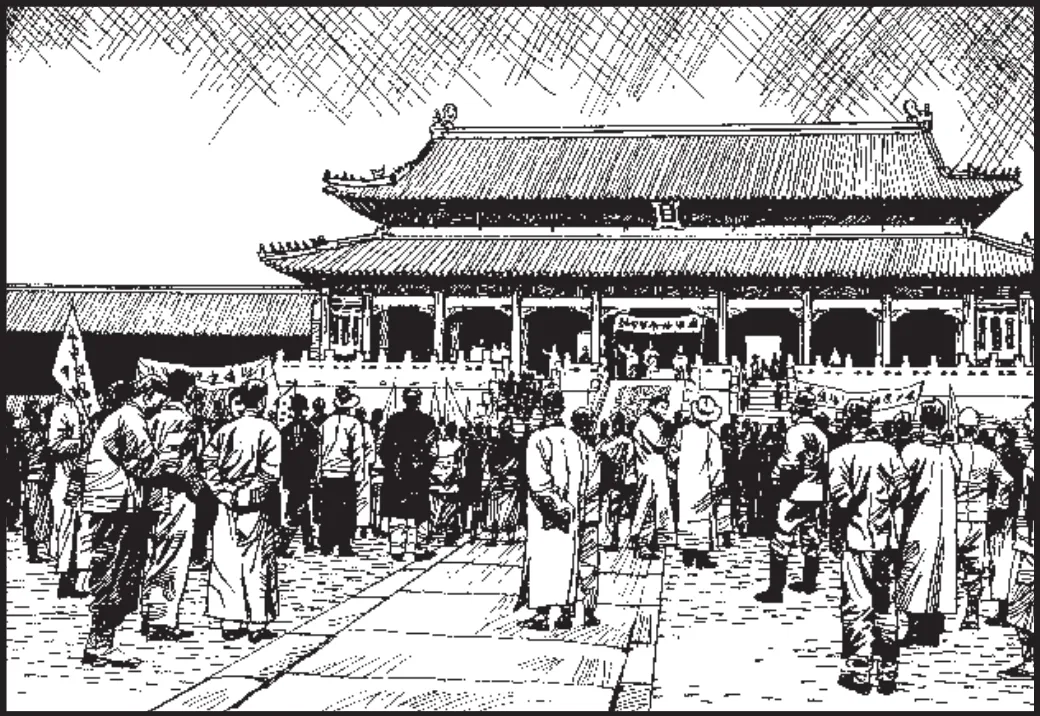

30 文物南迁的消息迅速在民众中掀起了反对的声浪。1月23日,前故宫古物陈列所所长周肇祥组织民众在太和门前集会,公开表示要以武力阻止文物南迁。

31 由于周肇祥煽动运输工人罢工,1月31日那天,第一批文物已经全部装车,最终却一件也没能运出紫禁城。

32 一介书生易培基越来越难以控制局面,他只得给国民政府行政院院长宋子文拍了一份紧急求助电报:“倘地方政府不积极负保护之责,物品一出宫门,即恐发生意外。至个人危险,早置之度外……”

33 2月3日,宋子文电令北平市长周大文,暂时拘捕周肇祥,国民政府同时劝解民众:“国亡尚有复国之日,文化一亡,则永无补救。”最终确定在2月5日,将第一批文物运往上海。

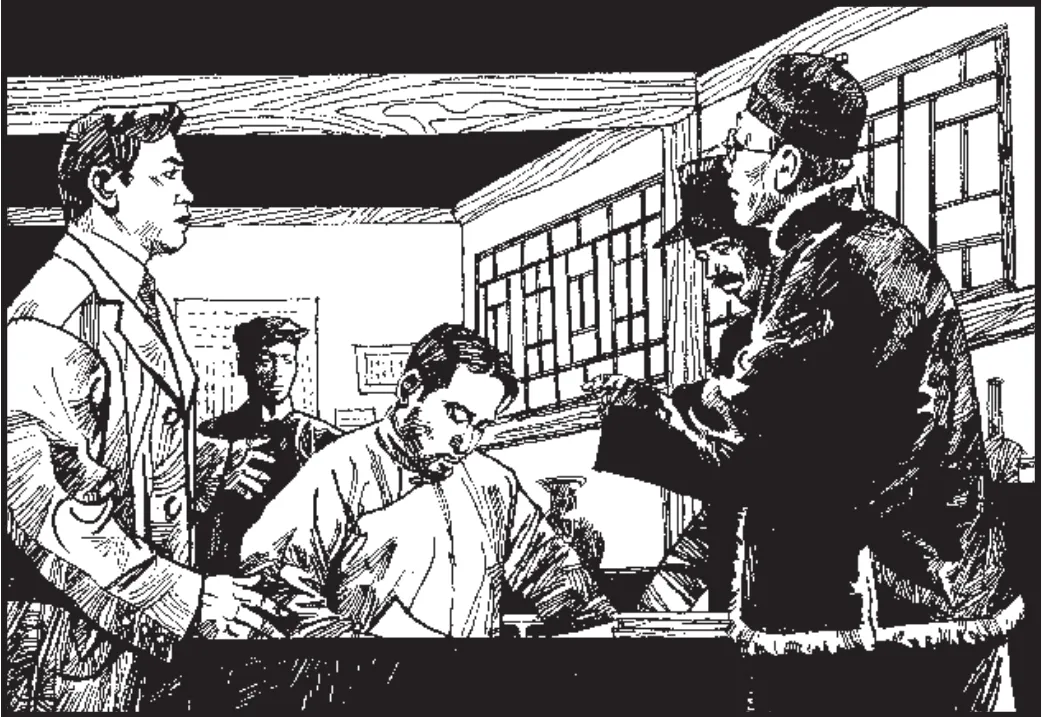

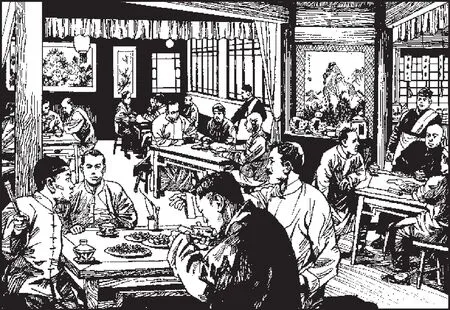

34 当时担任故宫博物院古物馆科长的庄尚严被指定为第一批文物的押送人之一。临行前,庄尚严忽然接到一位老友的邀请,要在家中设宴为他饯行。请客的人叫郭葆昌,号世五,从前是袁世凯的“账房先生”,官拜九江关税监督。

35 与庄尚严同去赴宴的还有他的两位恩师——故宫博物院第二任院长马衡和古物馆馆长徐森玉。据庄尚严回忆,“那天吃的是一顿别致的火锅……”

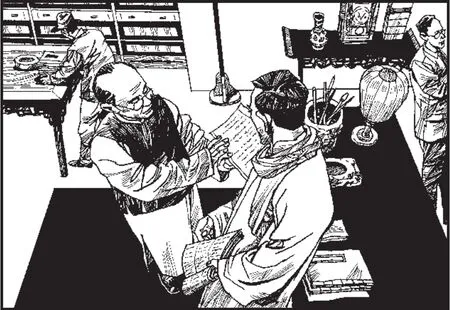

36 饭后,郭世五取出他所珍藏的翰墨珍玩,供大家观赏,其中赫然有中秋、伯远二帖。

37 《中秋帖》是王羲之第七子王献之的作品,米芾在《书史》中盛赞此帖“运笔如火著画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书。天下子敬第一帖也”。通常认为,现在传世的这幅《中秋帖》并非王献之真迹,恰恰是米芾所临。

39 久藏深宫的“二希”怎么会落到郭世五的手中呢?原来,溥仪出宫之时,跟随他身边的只有后妃二人,敬懿和荣惠两位老太妃则是在十六天后才搬出故宫的。

40 在离开故宫之前,敬懿已经偷偷把《中秋帖》和《伯远帖》转移到了自己的寿康宫,又在出宫的时候把它们带回了娘家。

41 因为“二希”名气太大,敬懿不敢把它们卖到琉璃厂这样的大古玩市场,而是叫亲信太监把两帖卖给了后门桥一家小小的古玩店“品古斋”。郭世五就是在那里和“二希”不期而遇的。

42 失踪近十年的“二希”,竟在这么个时候重新现身,庄尚严难以抑制激动的心情。《快雪时晴帖》此时还没有运出故宫,在他看来,“三希”重聚已经是近在眼前的事了,可郭世五并没表示出这种意愿。

43 他只是将儿子郭昭俊叫到身边,当着三位好友许下诺言:“三希名迹,余得其二,可称平生快事。然名物应归国有,余暂守之,已立遗嘱,将来与所收历代名瓷,统捐故宫博物院中。”

(未完待续)