化石

2010-09-28

化石

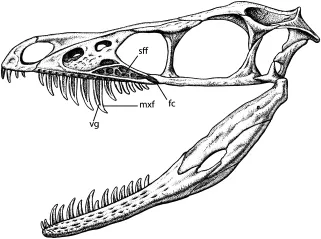

中华龙鸟的毒牙

中华龙鸟是驰龙科一种长有羽毛的恐龙,其化石发现于中国辽宁省北票市四合屯。中华龙鸟的发现为鸟类是由恐龙进化而来的观点提供了进一步的证据,引起了国际古生物学界的轰动,世界多家新闻媒体也争相报道,一时间几乎成为了人尽皆知的明星。最近,研究者对几只中华龙鸟标本的颅骨特征进行了深入研究,发现它们具有类似于“后齿”毒蛇的牙齿和颅骨模式。中华龙鸟的上牙有很长的槽,类似于毒牙。此外,在上颚部位有一个可以容纳毒液腺的小区域,它与上牙通过一个长槽连接。研究者据此推测,中华龙鸟就像后齿毒蛇一样,毒液很可能不是致命的,而是导致猎物快速休克,然后将其吃掉。(PNAS 2010,107:766-768)

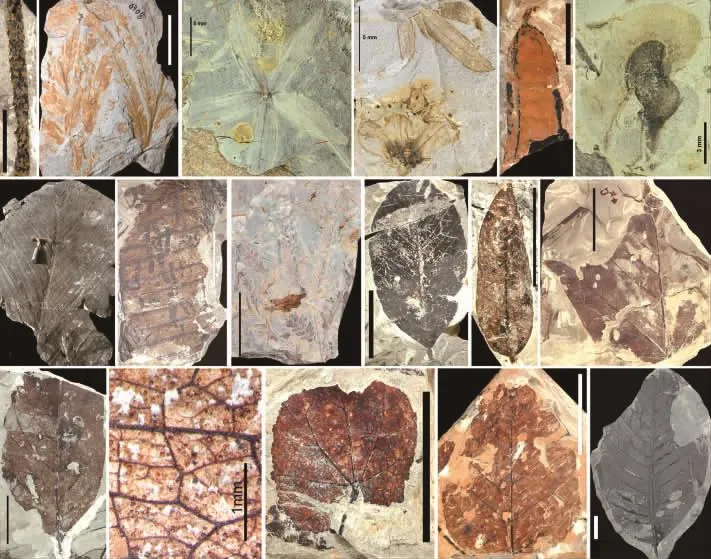

最早的新热带雨林

新热带地区雨林的化石记录非常稀少,因此很难对它们的起源做出正确的认识。但是,它们一些最重要的特征还是保存在了化石记录中,如植物多样性高、与众不同的被子植物科的组合占优势、优势物种的叶子大且边缘光滑,此外植食性昆虫的多样性高。最近,研究者详细研究了哥伦比亚塞雷洪组的地层,这里保存有大约5800万年前的植物化石群落,当时这里的纬度大约是北纬5°,这些植物化石是最古老的新热带雨林的大化石记录。这里植物化石的丰富度、多样化的棕榈类和豆科植物等特征,与现今的新热带雨林相似,四分之三的叶型都是大型、全缘的,显示这里的年降雨量大约为2500毫米,年平均气温大于>25°C。除了现代科的组成和热带的古气候外,这里的化石花粉和叶子的多样性有60%—80%可以与今天和第四纪中同样气候条件下的新热带雨林相比较。此外,这些化石叶片上具有十分丰富的昆虫取食伤害,但类型很少,大都是非特化的植食性昆虫所为。塞雷洪的大化石充分表明,同样的新热带雨林的科自古新世开始一直占据这一生态系统的优势地位,它们历经气候的变冷和变暖,一直持续到现在。古新世新热带雨林植物和植食性昆虫的多样性低,反映了构成该生态系统的不同支系都处于多样化的早期阶段,但这也可能是受白垩纪末大灭绝事件的影响所致。(PNAS 2009,106:18627-18632)

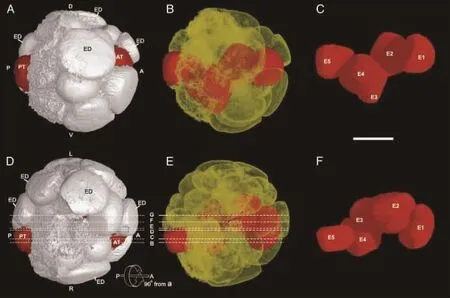

前寒武纪的复杂胚胎

贵州省瓮安县陡山沱组地层中,保存着大量前寒武纪的三维立体胚胎化石,它们的发现为科学家研究多细胞动物的起源提供了难得的条件。但是由于大多数胚胎都属于卵裂的早期,很难确定它们的系统分类位置。最近,研究者使用目前最先进的同步辐射X射线相衬显微CT技术,对新发现的两个胚胎化石进行了三维重建。结果显示,这两个胚胎化石已经开始了细胞的迁移和分化,并在此基础上产生了极性,即出现了前后轴、背腹轴和左右轴。这些特征表明它们与两侧对称动物有着十分密切的亲缘关系。值得指出的是,这两个胚胎化石在细胞迁移和重排的过程中采用了完全不同的机制,暗示两者可能来自不同的分类群,说明两侧对称动物不仅仅在新元古代就已经崛起,而且有了相当程度的分化,这为认识寒武纪大爆发之前后生动物的演化提供了重要线索。(PNAS 2009,106:19056-19060)

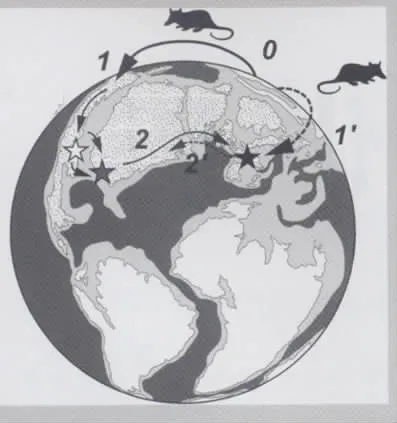

欧洲最古老的现代兽亚纲动物

虽然经过科学家的不断努力,我们对于哺乳动物的早期演化有了很多重要认识,但总体说来仍然存在众多未解之谜。最近,研究者在法国西南部赛诺曼阶早期的地层中发现了新的三尖齿类哺乳动物牙齿化石,它被认为是新的原始似有袋类,归入有袋形动物(Marsupialiformes)的基部类群。在现代哺乳动物早期进化史中,白垩纪欧洲的情况几乎是一块未知的领域。在1.25亿年至8400万年前的这段时间里,没有发现相关化石。研究者在清洗、整理了5吨沉积物后发现了这些牙齿化石,它们显然属于一种新的小型哺乳动物,并被命名为Arcantiodelphys marchandi,这是最古老、原始的哺乳动物之一,也是欧洲最古老的典型的兽亚纲哺乳动物。A.marchandi的发现,为我们认识有袋类哺乳动物的早期演化提供了新视角,此前对这一过程的认识主要来自北美的化石。新化石表明欧洲与有袋类的起源具有密切关系,而且也证实白垩纪中期的欧洲与北美的动物区系之间有密切关系。正是白垩纪这些欧美大陆上的原始有袋类向南方大陆迁移扩散,才产生了现在南美和澳大利亚地区生活着的多种多样的有袋类。负鼠和袋鼠就是这些起源于北方有袋类的后裔。(PNAS 2009,106:19910-19915)

北美更新世哺乳动物的灭绝时限

在北美,晚更新世35个哺乳动物属灭绝了。这些属中有16个最后出现的时间在1.2—1.0万碳同位素年前之间(距今1.38—1.14万年前),但是另外19个属在这一期间没有发现化石记录,这是因为取样的问题,还是因为灭绝时间的差异依然不清楚。对于灭绝时间顺序的分析显示,取样的偏差可以解释这19个属在更新世末的化石缺乏。北美更新世哺乳动物的灭绝是一个同时性的事件,发生在1.2—1.0万放射性同位素年之前。结果支持存在一种灭绝机制在地质历史的瞬间消灭了北美大陆的35个属。(PNAS 2009,106:20641-20645)

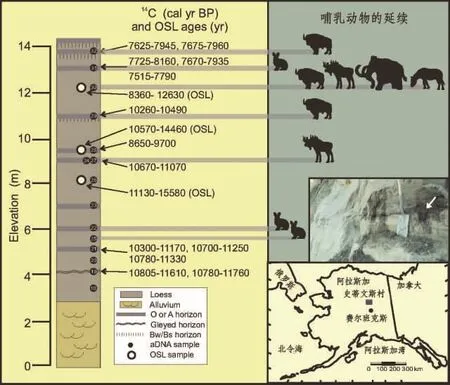

北美最后的长毛象和马

导致第四纪后期大型哺乳动物灭绝的争论一直在继续,特别是在大陆上的灭绝,这是由于灭绝的时空模式都还不清楚。这些类群最后出现的精确时间对于认识灭绝过程至关重要。根据牙齿和骨骼大化石最后出现的标本的测定,长毛象和马在北美西北部的灭绝时间限于距今1.5—1.3万年前。用大化石来估计一个物种的灭绝时间是不精确的,因为我们无法找到那些延续到最后的残存个体。为了解决这一难题,研究者根据年代准确的永久冻土中发现的古代DNA来确定那些最后的残存种群。这样就可以消除缺少大化石记录带来的影响。研究发现,长毛象和马在阿拉斯加内陆一直延续到1.05万年前,比根据大化石得出的时间晚。这一结果与认为全新世白令地区长毛象残存于高纬度孤立的岛上的观点相矛盾。更重要的是,新发现表明长毛象和马在这一地区与人类共存了几千年,同样与人类到达或地外星体撞击在几百年中导致大型哺乳动物灭绝的理论相矛盾。(PNAS 2009,106:22352-22357)

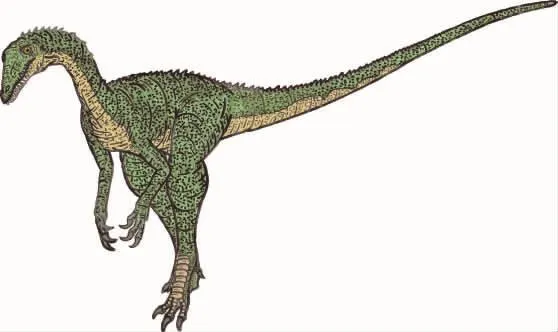

恐龙的早期进化

对于恐龙早期进化历史的认识,有助于人们认识它们在晚三叠世的兴起和多样化,可惜的是早期恐龙的化石十分稀少。最近,研究者在美国新墨西哥州发现一种属于兽脚亚目的早期恐龙,它所处的世系最终演化出了霸王龙。新恐龙是恐龙在北美进行多样化的代表,化石包括一些近乎完整的骨架,它们具有祖征和衍征镶嵌的特征。这一发现表明,早期恐龙在全世界有着广泛的分布,也许它们起源于南美洲。与侏罗纪和白垩纪丰富的恐龙化石记录相比,距今大约有2亿3000万年的三叠纪晚期的恐龙生活画面则显得相当粗略。恐龙在那个时候已经分化成为三个主要的族群:兽脚亚目食肉恐龙、蜥脚亚目食草恐龙和鸟臀目恐龙。新发现的这种恐龙被命名为Tawa hallae,身长2米。研究者通过分析已知三叠纪恐龙的进化关系,显示北美的兽脚亚目恐龙可能是从其他地方迁移而来的,这与恐龙可能起源于现在的南美洲的假设相吻合。这项发现将有可能改写肉食恐龙的进化树。(Science 2009,326:1530—1533)

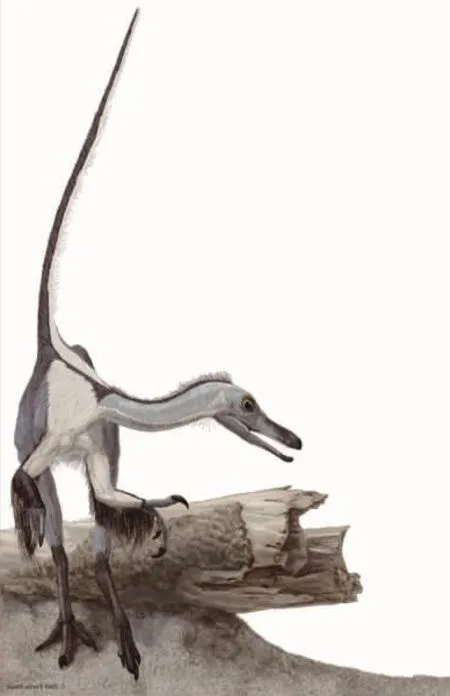

灵巧简手龙与鸟类起源

鸟类的起源一直是古生物学家和进化生物学家重点关注的研究方向之一,自20世纪60年代末到70年代初鸟类兽脚类恐龙起源假说复兴后,人们对于鸟类起源的认识取得了长足的进步。特别是随着我国辽宁省西部及其临近地区出土了大量早白垩世兽脚类恐龙化石,人们对于鸟类起源、羽毛和飞行起源的认识更是上了一个新台阶。

最近,研究者又报道了一种发现于准噶尔盆地上侏罗统石树沟组的小型兽脚类恐龙,其生活时代大约为距今1.6亿年前。这种新恐龙属于阿尔瓦兹龙类,研究者将其命名为灵巧简手龙(Haplocheirus sollers)。在此之前,最早的阿尔瓦兹龙化石为距今9000万年,灵巧简手龙的发现将阿尔瓦兹龙类的化石记录提前了至少6000万年,这也改写了兽脚类恐龙的分异和鸟类起源的时间。灵巧简手龙缺少尾巴的标本为1.4米长,完整身长估计约1.9到2.3米,体重估计为10.56公斤。灵巧简手龙属于阿尔瓦兹龙的早期属种,它的出现表明了进步的阿尔瓦兹龙的近鸟特征是趋同演化的结果,阿尔瓦兹龙并不属于鸟类或者和鸟类亲缘关系最近的恐龙类群。同时,灵巧简手龙的出现以及它的不同特点也澄清了阿尔瓦兹龙在兽脚类恐龙系统进化中的位置。研究者认为,似鸟恐龙在1.6亿年前已经开始分化,其中一支演化出鸟类。(Sciecne 2010,327:571—574)

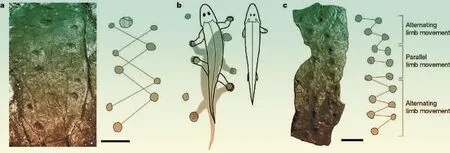

最早的四足动物

最早的四足动物化石记录包括了实体化石和遗迹化石。最早的四足动物实体化石出现于晚泥盆世(晚弗拉斯期),在此之前是一些被称为希望螈类的过渡类型,包括潘氏鱼和提塔利克鱼,它们长有成对的鳍,还没有真正的前肢后肢,爬行能力有限。而有关这之前四足动物的遗迹化石,还没有确切的记录。最近,瑞典和波兰科学家在波兰东南部的一个废弃采石场的干泥中,发现了最古老四足动物的足印和痕迹证据。保存化石的是一些海洋潮滩表层沉积,时代为中泥盆世的埃菲尔期,距今3.95亿年,比最古老的四足动物实体化石早1800万年,比最古老的希望螈类早1000万年。新发现的这些足迹化石非常清晰,一些足趾都能够被辨认出来。这意味着早在提塔利克鱼和潘氏鱼之前很久就已经出现四足动物了,说明希望螈类可能只是进化上的一条“死胡同”。一些足迹还表明,当时的陆生动物能够用处于对角线位置的双足行走,而同样的步态对于有鳍生物而言是不可思议的。这一发现大大改变了原先科学界建立起来的四足动物的起源时间,对于四足动物的进化需要进行重新审视。此外,足迹周围的岩层表面保存得非常完好,只留有一些干泥的裂纹和雨滴的痕迹。足迹中没有表现出拖着尾巴或肚皮着地的迹象,表明在动物的四足留下足印的同时,躯体和尾部是漂浮在浅水中的。根据周围的环境特征以及在附近发现的无脊椎动物化石,研究者认为,这些早期四足动物似乎正在穿过某种盐泻湖。这与传统观点认为,最早的四足动物是从淡水河流中迁移到陆地上的认识相反。这一发现颠覆了有关陆生脊椎动物何时、何地首次出现的传统理论。(Nature2010,463:43-48)

南非发现新恐龙

最近,研究者在南非自由州省北部斯皮奥山发现了一种新恐龙化石,并命名为Aardonyx celestae。这种恐龙属于食草类恐龙,生活在侏罗纪早期,距今近1.95亿年。化石为两副骨架,均未成年,其中较大的一头年龄在7岁左右,体长约7米,站立时高近6米。研究者估计,该恐龙的成年个体体重可达半吨,体长可能达到15米。在侏罗纪早期,陆地由体型较小的原蜥脚类恐龙统治着,新发现的恐龙与它们有许多共同点,特别是靠两条下肢行走,但它也能够四肢全部着地行走。研究者通过分析认为,A.celestae处于恐龙从“两腿”到“四腿”的进化过渡阶段,它们的发现为我们认识巨型蜥脚类恐龙的早期进化打开了一扇窗。研究者提出,化石产地在侏罗早期是大沙漠中的一片绿洲,这里枝繁叶茂,吸引不同种类的恐龙前来觅食。A.celestae行动笨拙,头部小,腹胸宽,就像雷龙一样以大量树叶为食。由于当地植被茂密、树叶丰富,它们可以吃得更多,体型因此变大,但由于它们过于大腹便便,仅靠两条下肢难以保持平衡,不得不加上两条较小的上肢,最后,上肢逐渐进化成前腿。四腿行走使动物能够承受自身更多体重,而且抵御拥有锋牙利齿的食肉动物时,庞大的体型经常是它们唯一的优势。(Proc.R.Soc.B 2010,277:787—794)

鸟臀目恐龙的体型下限

恐龙体型的大小深深地吸引着科学家和公众的目光,特别是那些身体巨大和身材小巧的种类,更让人们议论纷纷。已知最小的恐龙长度小于1米,是食肉的蜥臀目兽脚类恐龙,但却没有发现过同样大小的食草或杂食性的鸟臀目恐龙。最近,研究者在美国科罗拉多州发现了一种小型恐龙化石——弗鲁塔龙(Fruitadens haagarorum),这种新发现的恐龙的大小和松鼠差不多,身长约为65-75厘米,体重约为0.5-0.75千克,它们是目前已知最小的鸟臀目恐龙。弗鲁塔龙是恐龙基部类群黑瑞龙科的后期成员,生活在1.5亿年前的晚侏罗世,它还是在北美发现的该科的唯一成员。弗鲁塔龙的颅齿解剖结构和如此小的体型,说明它们是杂食性的,从而为恐龙内部的形态和古生态多样性提供了新认识。生活在晚侏罗世到早白垩世后期的黑瑞龙类与晚三叠世到早侏罗世的种类相比,体型更小,生态位更宽,也许正是由于它们的这种生态特性使得它们延续了长达1亿年之久。(Proc.R.Soc.B 2010,277:375-381)

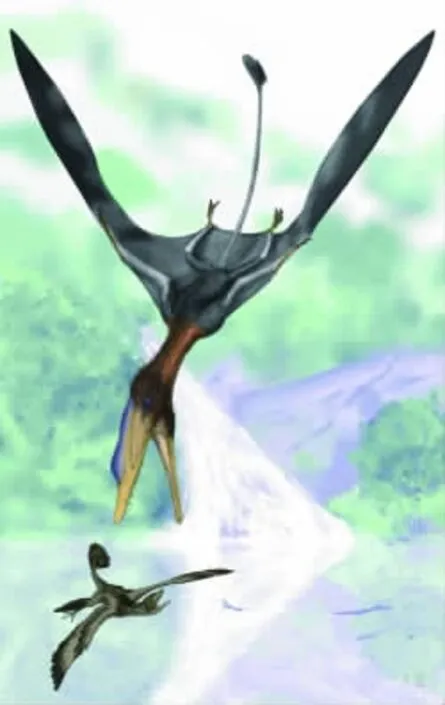

奇特的新翼龙

翼龙是一类飞行爬行动物,是中生代的空中霸主,它们与同时代的陆地霸主——恐龙几乎同时产生于约2.23亿年前的晚三叠世末期。它们的出现早于已知最早的鸟类——始祖鸟约7千5百万年,是最早在蓝天飞翔的脊椎动物。在地球上生活了近1.6亿年后,它们最终与其他爬行动物如非鸟恐龙类、鱼龙类及沧龙类等,同时绝灭于6千5百万年前的白垩纪末期。古生物学家长期以来一直将翼龙分为两大类:长尾的原始类型和短尾的进步类型,其中一些进步类型的两翼可达10米以上。这两种类型之间存在大的演化空白,一直是古生物学家无法忽视的问题。

最近,研究者发现了一种被命名为达尔文翼龙 (Darwinopterus)的新恐龙,它在翼龙演化史上具有重要的意义。达尔文翼龙既具有进步类型翼手龙的头骨和颈椎特征,又有原始类群喙嘴龙的特征:长的尾部及足部的第5趾具有两个长的趾节,这一发现填补了由原始翼龙向进步翼龙演化的过渡类型的空白。达尔文翼龙发现于中侏罗世地层中,距今大约有1.6亿年之久,比始祖鸟还要早大约1千万年。达尔文翼龙的尖锐而长的牙齿显示它是肉食性动物,而其骨骼结构又显示它几乎肯定在空中掠食,但是其牙齿不像其他翼龙那样适合吃鱼或者昆虫。(Proc.R.Soc.B 2010,277:383-389)