浅析国际非金属探雷器材发展现状与趋势

2010-09-19季茂荣李德林

郭 涛 季茂荣 沈 蔚 李德林

(解放军理工大学工程兵工程学院 江苏南京 210007)

浅析国际非金属探雷器材发展现状与趋势

郭 涛 季茂荣 沈 蔚 李德林

(解放军理工大学工程兵工程学院 江苏南京 210007)

本文概述了国际上非金属地雷探测技术的发展现状,分析对比了各种技术存在的优势以及局限,介绍了国外目前已经装备的几种先进的非金属探测器材,最后总结了未来非金属探测器材发展的主要趋势。

非金属地雷 探雷 探测技术

1 引言

上世纪30~40年代生产的地雷一般金属含量都较高,利用低频电磁感应技术制成的金属探雷器可以有效探测出埋设在雷场中的金属地雷。随着技术的发展以及战争的需要,对地雷的防探和防排的技术要求进一步提高,上世纪40~50年代开始出现大量的非金属地雷,将地雷的金属外壳逐步替换成非金属外壳,并且内部组件的金属含量也越来越少。

地雷金属含量的降低,迫使金属探雷器向高灵敏度方向发展,但是在雷场背景条件极为复杂的情况下(比如较小的弹片、弹壳等)都会大大提高虚警率。同时高灵敏度探雷器的土壤背景适应性也明显降低,在磁性土壤中几乎无法使用,而金属氧化物成分较高的红土会严重影响探雷过程,从而大大降低探雷器的探测效率。

为了改变非金属地雷探测困难的局面,一方面各国通过禁雷运动或是军控谈判的方法,禁止地雷的生产以及运用(如《渥太华公约》),或是规定在地雷中必须增加金属的含量(如《修正的地雷议定书》);另一方面许多大国都开始进行非金属探雷技术的研究,改变过去探测目标仅为金属的思路,将探测的主要目标改为地雷的外壳材料,或是内部装填的炸药。

2 国际主要的非金属探雷技术

第二次世界大战中开始出现许多以塑料、木、纸、陶瓷为壳体材料的地雷,20世纪40年代美国首先开始进行了非金属探雷技术的研究,并于50年代生产了第一代非金属高频探雷器。上世纪90年代开始,非金属探雷技术得到了长足的发展,可以实现对地雷目标显著特征量的提取(比如地雷形状、大小、或是材料成分等),并通过内部信号处理系统,可以直接通过屏幕或报警系统显示非金属地雷的存在,虚警率被有效降低。

目前被国际社会看好的非金属探雷技术主要有:高频探雷技术、脉冲雷达探雷技术、红外成像探雷技术、声震探雷技术、核四极矩共振探雷技术、中子探雷技术。生物探雷技术也是非金属探雷技术的一个重要组成部分,尤其是探雷犬探雷,联合国编写的《国际地雷行动标准》中已经专门加入了“探雷犬作业程序”以及“探雷犬使用指南”等相关章节,探雷犬的探雷能力也得到了充分的肯定。各种非金属探测技术优缺点对照情况见表1。

3 国际典型非金属探雷器材

传统的探雷器材主要为便携式探雷器,用于战时秘密搜排和战后扫雷中,其特点是简便准确,但速率较低。现代战争要求能够对地雷场实施快速探测,车载探雷系统不仅能伴随坦克和机械化部队前进,而且能够满足对探测速度的基本要求,其作业速度一般不低于5km/h。机载探雷系统可对大面积雷场情况进行侦察,并将雷场情况直接提供给指挥员。目前,外军广泛采用雷达、红外、声震、中子探测等非金属探雷技术,不断完善便携式探雷器,并且积极发展车载式和机载式非金属探雷器材。

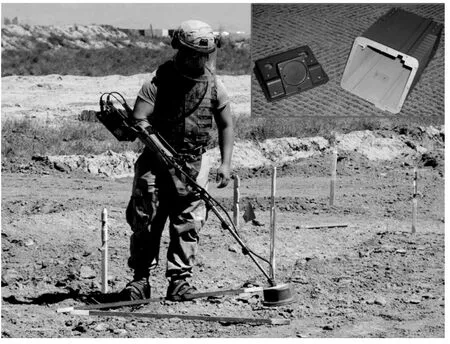

(1)美国 GDE系统公司和COL EMAN公司合作研制生产的HSTAMIDS手持支架式地雷探测系统(图1)结合了金属探测技术与地面雷达探测技术,主要用于探测金属和非金属地雷。它可距离目标物3m处进行探测,当有地雷目标存在时,它将向作业手发出警报,并且将进一步收集、处理、显示地雷定位数据。它采用先进的信号处理和用户输出系统,一旦传感器探测到一个疑似地雷的物体,它将定位目标并提供视频和音频信号。由于该系统采用了先进的数据处理技术,它能够在雷场中可靠探测防步兵以及防坦克地雷,并且能在复杂的背景条件下进行地雷探测作业,其探测虚警率相当低。

表1 非金属探测技术优缺点对比

图1 HSTAMIDS手持支架式地雷探测系统

(2)美国的VMD车载探测器(图2)由三种类型的传感器组成:即金属传感器、热中子分析器和红外/紫外成像仪,主要用于探测金属和非金属地雷。热中子分析器(TNA传感器)主要用于探测地雷中的炸药,并且较易识别出土壤中埋设的防坦克以及较大的防步兵地雷。该探测器可同时显示8个地雷目标,在土质坚硬、土壤干燥且埋有防坦克地雷的公路上探测效果最好。热中子分析器不受地形的影响,但成像系统必须在空旷的地面上才能发现地表的异常。红外/紫外成像仪对完全渗透水的土壤成像无效。全套器材只需很短的时间即可组装,当土壤湿度较大时,将对器材的整体探测能力形成一定的干扰作用。

图2 VMD车载探测器

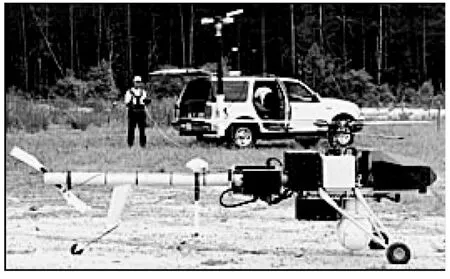

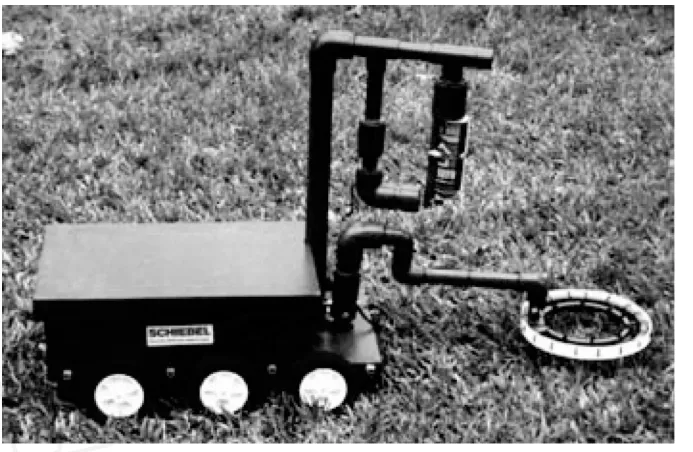

(3)奥地利的希伯尔CAMCOPTER无人驾驶机载探测系统(图3)是一种带有各种专用传感器的遥控机载探测系统。该系统包括机载平台,一个任务控制单元和一个音频传感器控制单元。机载平台可垂直起飞和降落,无需任何弹射或回收装置。CAMCOPTER可实施地表和空中监视、目标搜索、目标定位、雷场和地表弹药探测等任务,是一种在高威胁战场中使用的理想装备。CAMCOPTER无人驾驶机系统由牢固、质轻的高强度材料制成,并有自动和人工干预两个作业模式。以自动模式进行作业时,系统根据预先设定好的程序进行飞行控制,操作手可在任务控制单元中观察飞行。计算机显示屏在数字地图上显示机载平台的即时位置,同时还将显示预先设定的路线以及任务数据。

图3 希伯尔CAMCOPTER无人驾驶机载探测系统

4 国际非金属探雷器材发展趋势

地雷武器的不断发展同时推动着地雷探测技术的深入和快速发展,随着各种新的战争理念和战术方法的出现,未来的非金属探雷器材主要将向综合化、智能化、信息化以及快速化方向发展。

(1)探测技术综合化

由于雷场环境的复杂性,采用单一的探测技术,无论是便携式探雷器,还是车载、机载式探雷器,普遍存在着探测虚警率高的问题。探测器材的探测虚警率与探测出的地雷数相比,少则几倍,多则达到数十倍,这极大的增加了作业的工作量。同时,频繁的虚警现象,极易使排雷人员产生麻痹心里,易出现因排雷动作不规范、不到位而造成伤亡的现象。探测虚警率高已经成为探测器材发展的一个“瓶颈”,得到了世界各国的普遍重视。

探测技术综合化,实现了探雷装备的多功能、多模式。多功能是指应用多种探测技术,具有多个传感器,能探测多种类型的地雷;多模式是指适应多种不同的地形。探测技术综合化,可以有效解决灵敏度和虚警率之间的矛盾,充分发挥各种探测技术的优势,大大提高探测系统的综合效能。如美军装备的VMD车载探测器以及 FORESIGHT综合探雷系统都采用了红外探测、中子探测等两种以上的非金属探测技术,可以有效提高对于非金属地雷的探测能力。

(2)探测方式智能化

随着高新技术的发展,各种类型的军用机器人已经大量涌现,一些技术比较发达的国家相继研制了智能程度高、动作灵活、应用广泛的军用和民用机器人。在恶劣的环境下,机器人的承受能力大大超过载人系统,并且能完成许多载人系统无法完成的工作。

探雷机器人不仅可以满足快速探雷的要求,而且还可大大降低人员的伤亡率。美国研制的派克波特(PackBot)探雷机器人、近距离探雷标示机器人(图4),以及西班牙工业自动化研究所研制的RIMHO2探雷机器人(图5),它们都能对雷场有较好的适应性,并能探测下水道、地下室等人员无法进入的地点。美军在波黑地区和阿富汗的反恐战争中均采用了遥控探雷机器人。

图4 近距离探雷标示机器人

图5 RIMHO2探雷机器人

因此,在探雷智能化发展方面,各国将充分利用遥控机器人这一作业平台,通过综合使用多种传感器、无线数据传输及 GPS全球定位系统,并结合计算机快速数据处理方法,从而实现安全、快速、机动、灵活的探雷要求。

(3)探测平台信息化

新军事变革改变了未来战争形态,信息化战争已经成为未来战争发展的重要趋势,制信息权将成为影响战争进程和战争结局的关键因素。美军反地雷现代化规划的两项重要措施为:一是组建技术与情报合一,拥有配套数据库的反地雷反诡计技术中心,为在地雷环境中遂行任务的部队提供机动保障所必需的关键信息;二是以信息技术为支撑,大力发展信息化、智能化的反地雷武器装备,使美军反地雷作战拥有超强的战场态势感知能力,进而影响决策和战术实现,赢得未来部队决战决胜的目标。

随着通信和网络技术的发展,地雷探测器材的信息传输能力将更加趋于通畅。探雷器材作为战场的侦察器材,也将被纳入侦察情报系统。探测结果的数字化传输,可实现信号的无损准确传输,并可确保信号传输的质量;必要时,还可以对传输的信号进行数字化加密,增加了信息的保密性。

(4)探测作业快速化

随着武器装备的不断发展和战术思想的改变,对地雷场的控制技术也越来越趋向成熟,同时地雷场障碍物与各种火力的协调也越来越科学合理。利用单兵探雷器等近距离探测器材对地雷进行探测,由于其作业速度缓慢,极易被敌方高性能的侦察器材发现,并可能遭到敌方火力的袭击。为保障部队的快速机动,必须实现地雷探测的快速、精确和高效,车载和机载式探雷器材将是发展快速探雷装备的主要方向。

在人道主义扫雷中,除了满足经济性和安全性的要求,探测速度是一项非常关键的控制指标。目前在全世界64个国家中还埋设有1亿颗以上的地雷,如果按目前的探测速度,每年可以扫除10万颗,大约需要1000年才能完成清扫任务,这还不包括每年新增设的雷场。研究和发展生物探测技术,不仅可以节省探雷成本,而且可以显著提高探测的速度,苏联在二战中训练的5000只探雷犬成功探测了将近400万颗地雷,美国训练的冈比亚巨鼠探雷速度可达每小时200m2。

1 倪宏伟、房旭民.地雷探测技术.北京:国防工业出版社,2003

2 王驰、李醒飞.声波探雷及其信号处理方法.光学精密工程,2008,(9)

3 刘兆和、吴腾芳.核四极矩共振炸药探测原理与试验.解放军理工大学学报(自然科学版),2006(1)

4 Bureau of Political-Military Affairs US Department of State.To Walk the Earth in Safety.2008

2010年4月6日)