鲜水河地震带炉霍段泥石流特征初步n研究*

2010-09-08蒋瑜阳杨泰平

蒋瑜阳,唐 川,杨泰平

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都 610059)

鲜水河地震带炉霍段泥石流特征初步n研究*

蒋瑜阳,唐 川,杨泰平

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都 610059)

鲜水河地震带是我国8大地震带之一,其附近区域地质灾害活动强烈。鲜水河地震带炉霍段是泥石流多发段,该地带的泥石流发育特征与活动断裂分布、地形地貌和水文气象因子密切相关。结合GIS技术,分别从地质构造、地理位势、地层岩性、水文气象和人类活动5个方面揭示了该区域泥石流的成因和分布特征。调查结果表明,研究区的泥石流发育具有明显的区域性和季节性,其发育程度与距离鲜水河断裂带的远近密切相关。

鲜水河地震带炉霍段;泥石流;GIS;分布特征

0 引言

鲜水河地震带长约350 km,西起甘孜县东谷,向东南延伸,经炉霍、道孚、康定,南达泸定县的磨西。炉霍地区位于甘孜州中北部,地理位置介于100°10′~101°13′E和31°00′~31°51′N之间,地处3 000 m以上高原山区,地势呈西北高东南低,为川西高原与山原接触地带,是鲜水河地震带最活跃的地段。

泥石流是地震后常见的一种次生灾害,近几十年来众多学者对各个地震区的泥石流都进行过深入细致的研究。1973年2月6日的炉霍大地震之后,田连权等学者详细调查了炉霍地震区的泥石流,对震区泥石流进行了垂直地带分带,并找到了该区域泥石流与地震季节、地震烈度的某些规律[1];1976年徐俊名等对松潘平武地震泥石流进行了研究[2];周必凡等对唐山地震区的泥石流进行了研究[3]。1999年中国台湾集集地震之后,台湾的学者们结合GIS技术将地震前泥石流激发因素的临界值与地震之后泥石流激发因素的临界值进行比较,提出了台湾地区泥石流分布及发育特征与地震的关系[4-5]。2008年汶川大地震之后,唐川对汶川震区北川“9.24”暴雨泥石流的特征进行了深入研究,提出了地震区泥石流起动的两种方式[6]。

当前炉霍地区由于人类活动的加剧,以及松散固体物质积累的改变,该区域泥石流有了一些新特征。笔者在炉霍全县进行地质灾害调查期间注意到,鲜水河地震带附近由于有鲜水河的冲洪积作用和泥石流的堆积作用,地势平坦,便于农业生产;又有川藏公路通过,交通便利。故炉霍大半以上的人口都聚集于该区域。研究该区域泥石流发育分布特征,并探索在强震带上泥石流防治的可行方法,对炉霍地震区的灾害防治以及类似地震带上的灾害防治工作都具有极其重要的意义。

本文主要采用野外调查的方法对该地段泥石流的分布、数量进行调查。并通过GIS的空间集成,分析提取出该区段泥石流的特征。

1 研究区泥石流发育的控制因素分析

1.1 地质构造与地震因素

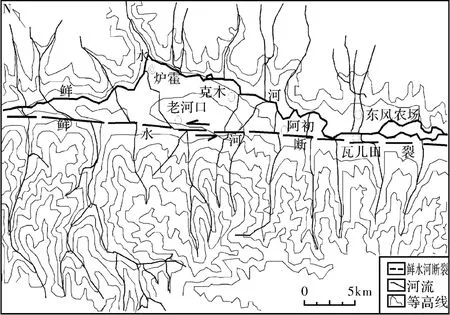

我国内陆的地震大都沿着巨大的走滑型断裂而发生,特别是当这类断层的局部具有逆冲性的地段时,往往有高震级的地震。作为地块边界断裂的鲜水河断裂,属左行走滑断裂,且左旋滑动率较大,为±15 mm/a,这导致M≥7级的地震活动水平很高[7]。近百年间仅在该区段就发生过两次7级以上的地震,分别是1923年3月24日在炉霍、道孚间发生的7.5级地震,1973年2月6日在炉霍发生的7.9级地震。从图1中可以看出该条断裂在该区域的活动强度,多条汇入鲜水河的支流沿着断裂带被不同程度的错断,水系扭曲变形。

图1 鲜水河断裂断错水系图(据文献[7])

地震会破坏坡体的稳定性,进而影响泥石流的形成和发展,它不但为泥石流提供固体物质,也间接提供水源[8-9]。我国近几年发生的几次强烈地震,都不同程度地激发了泥石流活动。最近的典型例子是1999年9月21日集集地震和2008年5月12日的汶川地震。国内外学者的研究表明,大地震之后诱发泥石流的临界雨量也会大大降低[4,6],就是说泥石流更易形成。

1973年炉霍大地震发生之后,田连权等学者曾做过大量的工作,调查出由地震所造成的崩滑体有137个之多,方量达到230万m3。本次野外调查发现区内地质构造控制着滑坡的发育分布。其中,岩体结构面的密度、性质、组合方式、力学强度最为敏感,对滑坡的形成起着重要作用。这些松散物质的增多,使该区的泥石流更加发育。如炉霍县城的秋日沟和益娘沟,即为地震影响下其流域内产生了大量的滑坡和崩塌而形成了大量松散物质,在雨季时尤其是暴雨的诱发下,极易爆发泥石流。地震及其诱发的地质灾害是对炉霍的最大威胁,成为防灾和抗灾的重点。

1.2 地理位势因素

炉霍地区山原面积辽阔,最低海拔为3 090 m的仁达乡。区内的高海拔是该区域泥石流形成的一个重要因素,也是区别于其他地区泥石流成因的重要特点。通过野外调查发现,地理位势对该区域的影响主要有以下几点:①区域内昼夜温差极大,辐射强烈,使得岩土体受到明显的胀缩作用,松散物质含量大;②区内存在大量季节性冻土,并且随着气候变暖,一部分长年冻土也开始转换为季节性冻土,进一步增加了松散物质含量;③植被发育很差,草本植物和灌木很少能在该区域内生长,持土能力较弱。④各沟平均纵坡降多在10%以上,支沟的纵坡降更大,且流域面积大,流域相对高差多在700 m以上,具有很好的位势条件。这些特点说明,地理位势是研究区泥石流形成的控制因素之一。

1.3 地层岩性因素

研究区内大多为山地,区内出露有二叠系上统(P2)、三叠系上统新都桥组(T3x)、三叠系上统如年各组(T3r)、三叠系上统两河口组(T3ln)、三叠系上统雅江组(T3y)、第三系(E)和第四系(Q)地层。其中二叠系上统为一套橄榄玄武岩、玄武质火山角砾岩,零星分布于炉霍断裂带上,位于研究区的最北部;三叠系地层出露完整,分布在研究区内绝大部分区域,第三系仅沿断裂带有零星分布,第四系主要分布在河谷地带。

影响泥石流发展趋势的一个重要因素就是松散物质的积累速率。有研究表明,厚、中-粗颗粒的石英砂岩,或者是高强度的石英砂岩是对地震相当敏感的岩石类型,在地震之后,这类岩石类型的地层更容易发生泥石流[4]。野外调查并结合相关地质资料,三叠系上统的雅江组下段(T3y1)和两河口组(T3ln)在该区出露较多,岩性以砂岩及变质砂岩、石英砂岩,间夹玄武岩、安山岩及砂质板岩,局部地段呈砂、板岩互层产出。根据实验结果,岩石主要物理力学性质为:抗压强度> 150 MPa,软化系数>0.8,坚固系数8~15,强度很高。当地震之后,这类高强度的岩石容易产生大量的崩塌滑坡,从而为泥石流发育提供松散物质。因此,地层岩性是研究区泥石流发育的重要影响因素。

1.4 水文与气象因素

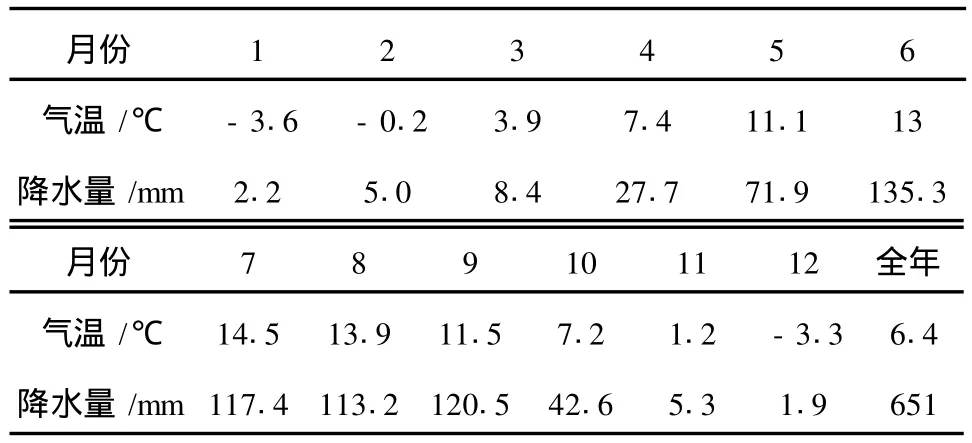

炉霍地区属高原寒温带、亚热带半干旱大陆性季风气候,夏季温暖,冬春寒冷,空气干燥,风沙较大。年平均气温为6.4℃,1月份平均气温为-3.6℃,7月份平均气温为14.5℃,历年的极端最高气温为31.0℃,极端最低气温为-24.0℃。日照时间长,地表植被稀疏,裸露的岩石土体面积大,热胀冷缩交替强烈,加快了分化速度,增加了松散土石体的积聚过程。气温具有年变化小、日变化大的特点,此变化随海拔升高而增强。在夏季,地质差异引发出小尺度阵性天气多有发生,成为局部泥石流暴发的重要因素之一。6-9月雨季期间降水集中,占全年降水量的80%(表1),成为泥石流的主发季节。另外由于雨季降雨多集中在晚上也导致了区内83%的泥石流发生在夜间。这说明水文与气象是该区泥石流发生的重要影响因素。

表1 1971-2000年炉霍县平均气温和降雨量

1.5 植被发育与人类活动因素

植被对斜坡的稳定性起到了很好的加强作用,植被生长良好的区域斜坡变形现象少见,坡表岩体风化程度较低,崩塌滑坡等灾害少有发生,同时也抑制了泥石流物源的发展。研究区内植被稀少,裸露岩石土体面积大,即使生长有草甸和亚高山灌木的土体,植被根系也较浅,对土壤的固结作用弱,利于泥石流的形成。在居民密集地,由于过度放牧以及森林的过度砍伐,使得植被在鲜水河附近区域破坏严重;另外人们在垦地、建房和建水磨时挤占泥石流的流通渠道,导致排水排沙受阻。可以说,不合理的人类活动已成了该区段泥石流发生的主要因素。

2 泥石流的基本特征

2.1 泥石流沟的类型特征

根据调查,研究区共分布泥石流沟33条,泥石流以暴雨型沟谷泥石流为主,坡面泥石流次之,规模以中、小型为主。利用ArcGIS软件提取灾害点平均坡度表明,研究区内共有5条坡面型泥石流,均发生于坡度>30°的斜坡上,其特点为沟槽短,平均坡降大,流域面积小,难以找到明显的流通区。除然更达泥石流外,流域面积均<1 km2,且沟槽发育不完善。由区内降雨量表可知(表1),该区域雨量非常集中,主要集中在6-9月份之间。根据野外调查,该区域泥石流基本都在7-9月份暴发,与区域内降雨季节相符,属暴雨型泥石流。

从性质上区分,粘性泥石流和稀性泥石流均有分布,以粘性泥石流较多。根据实地访问,除秋日河泥石流外,其余各沟的泥石流暴发频率低,基本属于低频泥石流。这应该与地震周期有一定的关系,强烈的地震往往会加快松散固体物质的积累。

据统计,泥石流沟的流域面积差别悬殊,一般在1~15 km2之间,最小的是位于上罗科马乡的龙热多沟坡面泥石流,流域面积仅0.58 km2;最大的秋日河泥石流可达56.1 km2。流域面积> 5 km2的泥石流沟18条,占泥石流沟总数的54.5%;在1~5 km2之间的有11条,约占总数33.3%,而流域面积<1 km2的仅4条。

根据研究区内泥石流流域沟谷形态、堆积扇特征及堆积区植被发育状况,将所统计的33条泥石流分为3个发育阶段:即形成期、发展期、衰退期。泥石流沟发育阶段处于形成期的有2条,发展期28条,衰退期3条,说明区内泥石流活动正处在活跃阶段。

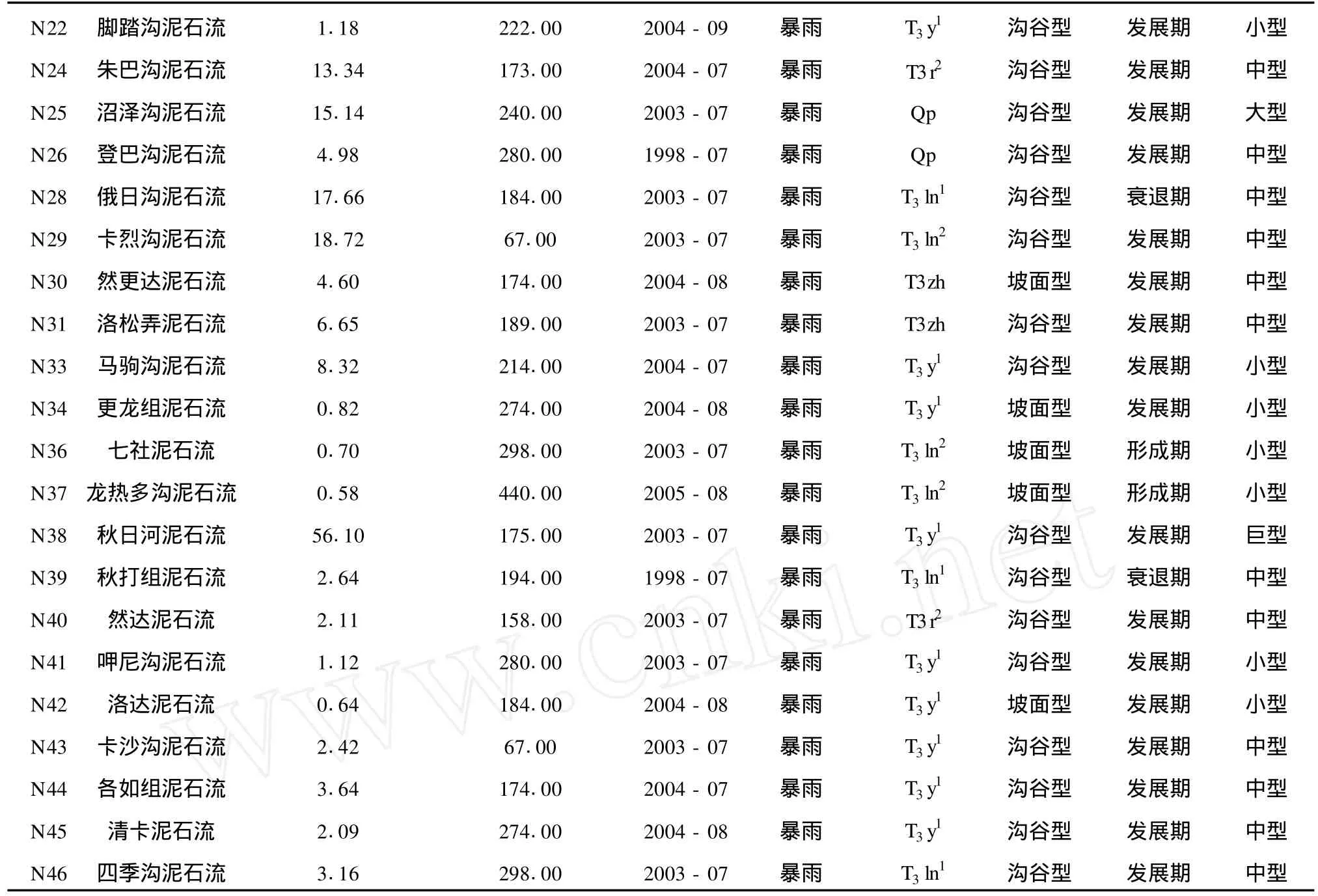

区内泥石流高差在700 m以上的较多,平均纵坡降达200‰。其中泥石流沟比降<100‰有2条,比降在100‰~200‰有18条,比降在200‰~300‰有12条,而比降>400‰有1条。表2列出了各沟的类型特征。

表2 鲜水河地震带炉霍段泥石流特征

续表2

2.2 泥石流沟的空间分布特征

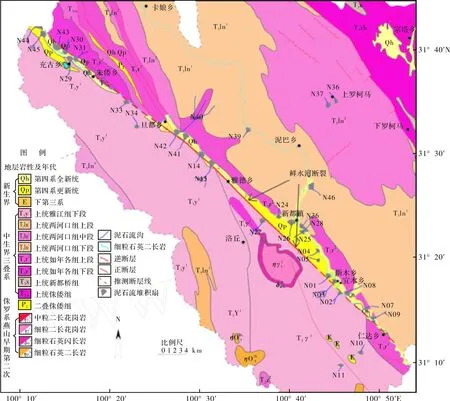

为分析泥石流的空间分布特征,在野外调查的基础上,采用GIS技术平台,借助软件ArcGIS将野外调查的泥石流沟与区域内地层岩性、断层走向等因素重叠,去分析这些因素与泥石流的分布关系。图2是灾害点的分布与地质特征的关系图。

由图2可知,共有29条泥石流沟分布在距破裂带5 km的范围内,仅有N36、N37、N39、N46四条泥石流沟远离该区域;鲜水河断裂北东侧的泥石流沟发育略多于南西侧。这四条距离破裂带较远的泥石流沟均分布于鲜水河断裂的北东侧,由表2可知,它们的规模属中小型。这一分布特点说明鲜水河断裂带是区域内泥石流发育的主控因素,其左旋运动对区域内泥石流分布略有影响。

泥石流多发生在第四系堆积物和三叠系上统的雅江组下段(T3y1)。这是由于第四系松散物质较多,而雅江组以砂岩为主,对地震较为敏感,地表积累的松散物源丰富,容易形成泥石流。然而与其相应岩性的两河口组,泥石流分布却较少。原因有二:①雅江组分布于鲜水河断裂周围,受到地震影响更为强烈,这说明新构造运动强烈的程度是影响该区域泥石流的更重要因素;②两河口组的地层分布于高海拔地区,受融冻作用较强,所能提供的松散物质较少。因此虽然岩性都为石英砂岩,然而密度分布却大为不同。

泥石流多发育于3 200~3 900 m之间地带。该区域内海拔相对较低,受融冻作用较小,降雨也较高海拔区更为丰富。据统计,区内共31条泥石流分布在该海拔区间上。当海拔大于3 900 m时,降水量随之减少,冰冻期更长,地面起伏和缓,少有泥石流发育。野外实地调查发现,仅有处在地势变化较大地带,自身坡形又很陡峭的七社泥石流和龙热多沟泥石流在这种极高海拔区得到了发育,然而规模都很小。当海拔低于3 200 m时,坡降降低,难以为泥石流提供足够的势能,泥石流不发育。

另外,区内泥石流除了沿鲜水河呈带状发育外,还有呈点状散开的特征。仅在新都镇附近就有大小6条泥石流沟:N22、N24、N25、N26、N28和N36。这些灾害点的中心区正是各乡镇所在地,区内人口较为密集、人类活动较强,植被比在其他地区破坏更为严重,这就促进了泥石流的发育。

图2 研究区地质特征和泥石流分布图

3 结论

本文在收集前人研究成果的基础上,采取野外调查结合遥感解译的方法对该地段泥石流的分布、数量进行了调查。分析了泥石流的形成条件,指出了该区域泥石流的分布特征。

(1)鲜水河炉霍段泥石流形成发育与断裂构造关系极为紧密,贯穿全区的鲜水河断裂为我国著名的8大走滑断裂之一,其次级构造也高度发育,且活动性强,沿构造带山体破碎,为泥石流灾害的发育提供了丰富的物质和地形条件。由于研究区地处青藏高原之上,昼夜温差大,受到的太阳辐射强,使得地表岩层破坏严重,松散物源充足。尽管鲜水河在该区域下切较浅,地形高差相比于鲜水河下游地区也较小,不过大都仍在700 m以上,各沟平均纵坡降也在100‰以上,这足以提供足够的位势能量激发泥石流。另外人类过度放牧、耕地扩大、森林采伐等不合理工程活动改变了自然生态系统的结构和功能,也是该区域泥石流形成的重要因素。

(2)该区域泥石流的爆发具有明显的季节性,从统计的33条泥石流沟来看,22条发生在7月份;9条发生在8月份;另外两条分别发生在6月份和9月份,并且规模都较小。而6-9月份正是该区域降雨量最大的季节,说明暴雨是研究区泥石流形成的动力条件,表现在6月份前期降雨,到7-8月份基本达到临界值,从而爆发泥石流。

(3)区域内泥石流规模以中到大型为主,属于坡面型泥石流沟有5条,沟谷型泥石流沟28条;处于形成期的泥石流沟2条,发展期泥石流沟28条和衰退期泥石流沟3条。

(4)鲜水河炉霍段的泥石流爆发频率低,规模却较大,区域内的居民又大都居住在泥石流冲积扇上。这种低频的泥石流往往会使当地居民麻痹大意,疏于防范,从而造成重大损失。除对县城背后的秋日河泥石流做过大量的治理工程外,研究区的其它泥石流沟道却少有防护措施。为了保障人民群众的安全,建议当地政府应加大植被的恢复力度,在暴雨季节对各泥石流沟进行重点监测,并对处于重度危险区的居民采取避让搬迁的防治方法,防患于未然。

[1] 田连权.四川炉霍地震泥石流[M]//泥石流(3).重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1986:58-66.

[2] 徐俊名,谭万沛.1976年松潘平武地震泥石流[M]//泥石流(3).重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1986:58-66.

[3] 周必凡,兰肇声.1976年唐山地震区的泥石流[M]//泥石流(3).重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1986:58-66.

[4] Chia-Nan Liu,Hsiao-Fung Huang,Jia-Jyun Dong. Impacts of September21,1999 Chi-Chi earthquake on the characteristics of gully-type debris flows in central Taiwan[J].Nature Hazards,2008(47):349-368.

[5] Ching-Weei Lin,Chjeng-Lun Shieh,Bee-Deh Yuan,et al. Impact of Chi—Chi earthquake on the occurrence of landslides and debris flows:example from the Chenyulan River watershed,Nantou,Taiwan[J].Engineering Geology,2003(71):49-61.

[6] 唐川,梁京涛.汶川震区北川暴雨泥石流特征研究[J].工程地质学报,2008,16(6):751-758.

[7] 张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994:140-146.

[8] 钟敦伦.论地震在泥石流活动中的作用[C]//泥石流论文集(1).重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1981:30-35.

[9] 柳金锋,欧国强,游勇.四川甘孜达曲各目弄巴沟泥石流及其防治对策[J].灾害学,2008,23(3):36-40.

A Prel im inary Study on of Characteristics of Debris Flows in the X ianshuihe Seis m ic Zone in Luhuo County

Jiang Yuyang,Tang Chuan and Yang Taiping

(State Key Laboratory of Geo-hazard Prevention and Geo-environm ent Protection, Chengdu University of Technology,Chengdu610059,China)

Xianshuihe seis mic zone is one of eight major seismic zones in China.In the vicinity of this seis mic zone,the activities of geological disasters are strong.Luhuo region in this Xianshuihe seismic zone is prone to debris flow,where the development characteristics of debris flow are closely related to distribution of active faults,topography and hydrological and meteorological factors.Based on GIS technology,the causes and distributions of debris flows in this region are revealed from the perspective of geological structure,geographical location,stratum lithology,hydro-meteorological and human activities in the region.The results show that the development of the debris flow in the study area is of obvious regional and seasonal characteristics and the extent of its development is closely related with the distance to Xisnshuihe fault zone.

Xianshui seis mic zone basin in Luhuo County;debris flow;GIS;characteristics of distribution

P642.23

A

1000-811X(2010)01-0078-06

2009-07-10

国家自然科学基金项目(40772206);地质灾害防治国家重点实验室研究基金

蒋瑜阳(1984-),男,江西广丰县人,硕士,主要研究方向:地质灾害、工程地质研究.E-mail:jyy63735635@yahoo.cn