高血压性壳核出血经额微创软通道引流术的临床探讨

2010-08-17陈喆

陈 喆

广东潮州市潮州人民医院神经外科 潮州 521011

我科2005-02~2010-07采用微创软通道技术经额入路治疗高血压性壳核出血60例,取得较好效果,现报道如下。

1 资料和方法

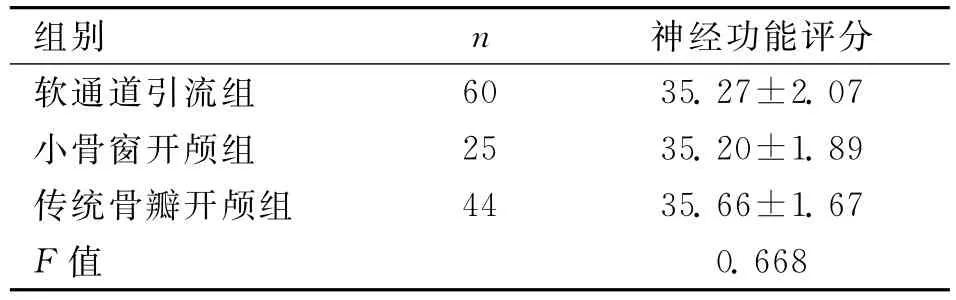

1.1 一般资料 129例患者均符合高血压脑出血的诊断标准,均经头颅CT检查确诊为壳核出血,血肿量(不包括脑室系统及蛛网膜下腔出血)以多田氏方程式计算,血肿量>30 mL。软通道引流组60例,男35例,女25例;年龄45~85岁,平均61.3岁;血肿量为(43.9±24.7)mL,其中破入脑室5例;脑疝8例。小骨窗开颅组25例,男16例,女9例;年龄43~78岁,平均59.6岁;血肿量为(44.5±22.5)mL,其中破入脑室2例,脑疝4例。传统骨瓣开颅组44例,男25例,女19例;年龄46~80岁,平均60.8岁;血肿量为(44.3±23.8)mL,其中破入脑室3例,脑疝6例。治疗前神经功能缺损参照《脑卒中患者临床神经功能缺损评分标准》[1]进行评定,3组患者治疗前神经功能缺损评分比较见表1。由表1可见3组患者治疗前神经功能缺损评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。3组资料病情、性别、年龄差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

表1 3组患者治疗前神经功能缺损评分(±s,分)

表1 3组患者治疗前神经功能缺损评分(±s,分)

组别 n 60 35.27±2.07小骨窗开颅组 25 35.20±1.89传统骨瓣开颅组 44 35.66±1.67 F值神经功能评分软通道引流组0.668

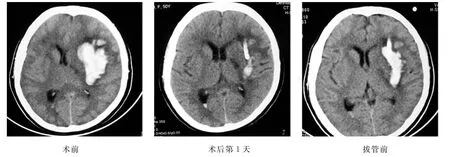

1.2 治疗方法 软通道引流组,手术在局麻下进行。采用大连医大二院孙树杰教授设计的定向颅内置管装置(专利号:ZL 96238882.3)与威海村松医用制品有限公司生产的一次性颅脑外引流器(专利号:02259711.5)等医疗器械[2]。首先根据头部CT断层解剖,测量病人头部CT片上提供壳核出血的三维数据,计算出血肿面积和中心靶点,以及壳核血肿在头表的投影形态,确定穿刺靶点。依据60例患者壳核出血脑内血肿呈肾形、纺锤形,均沿血肿的最长轴从前额入路;采用定向颅内置管装置,向脑内血肿导入特制硅胶软管(内径2.8 mm)至血肿靶点,进行非阻力化抽吸清除脑内血肿,对术中有脑继发出血者向管内注入0.5‰去甲肾上腺素或立止血(冰盐水稀释),术毕引流管颅外端接带有三通阀的一次性颅脑外引流器。术后残留血肿经三通阀注人尿激酶2万~10万U溶于生理盐水2~5 mL,液化血凝块,3~4次/d,关闭2~6 h后开放引流,引流器放置高出病人头部0~10 cm的位置。尿激酶液化的血肿沿引流管的侧孔排出颅外。行头部CT检查观察血肿的变化,若血肿基本消失,即可拔除引流管,一般7~8 d。术前与术后的影像学对比见图1。对血肿破入脑室或脑室内积血梗阻病人,除微创脑室内置管液化外引流减压外,均配合腰穿差额置换血性脑脊液。小骨窗开颅组、传统骨瓣开颅组均在全麻插管下手术。所有病例同时给予降颅内压、调整血压 、预防感染、并发症及对症支持治疗。

小骨窗开颅组、传统骨瓣开颅组均在全麻插管下手术。

2 结果

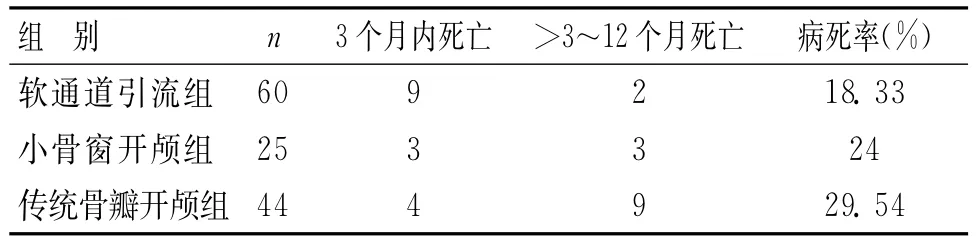

2.1 3组间病死率比较 由表2可见,3组病死率比较无统计学意义(χ2=1.798,P>0.05)。

表2 3组患者病死率比较 (例)

图1 术前与术后CT图片

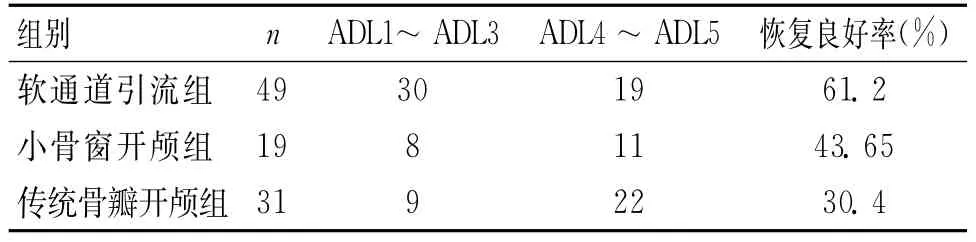

2.2 3组存活患者的随访结果 对存活99患者随访12个月,3组存活患者 ADL[3](日常生活能力)分级恢复良好(ADL1+ADL2+ADL3),恢复良好率比较有统计学意义(χ2=8.163,P<0.05);其恢复良好率软通道引流组高于小骨窗开颅组和传统骨瓣开颅组。见表3。

表3 3组存活患者的随访结果

3 讨论

手术治疗高血压脑出血的目的主要在于清除血肿,降低颅内压,使受压(不是破坏)的神经元有恢复的可能性,防止和减少出血后一系列继发性病理变化,打破危及生命的恶性循环[4]。大骨瓣开颅血肿清除较彻底,但对脑组织损伤大,创伤大,手术时间长,且破坏血肿周围可逆性损伤的神经元,况且大骨瓣并不能解决脑水肿问题。而采用微创手术清除血肿技术广泛应用,有取而代之的趋势。我们认为高血压脑出血手术方式及手术时机的选择需要综合考虑病人的出血部位、血肿形态、出血量、病情进展、病人身体情况等因素。经额微创软通道引流组术后在随访结果优于小骨窗开颅组和传统骨瓣开颅组。因壳核血肿形态多呈肾形、纺锤形,血肿的前后径长、左右径窄,使引流管沿血肿纵轴放入的长度长,引流管每个侧孔都能起到引流作用,引流管有良好的变形性,不随血肿腔的缩小和变形影响引流效果,通过受压脑组织的“膨胀”、复位过程中挤压液化的血肿,使之排出颅外,达到血肿清除与脑组织复位同步进行。额叶前部为大脑相对非重要功能区,经额叶置管可减少神经功能的缺损;引流管为优质硅胶材料制成,其前端为带侧孔的盲端,进管时对脑组织及神经纤维起分离作用,对脑的损伤性更小;建立引流软通道可避免脑搏动和脑复位过程中对脑组织的损伤。因为该手术方法简单、创伤小、时间短,年老体弱的患者可作为首选手术方式。手术时机的选择上有争议,超早期手术的主要目的是降低颅内压,拯救生命,首次能够清除40%左右血肿,就能有效降低颅内压,使体积-压力曲线[5]回到临界点以下,防止、解除脑疝发生,但术后再出血的风险相对较高,文献[6]认为高血压脑出血患者再出血往往发生在第一次出血后6 h内,微创软通道引流组,共11例在超早期(6 h内)手术,其中8例为脑疝患者,3例为脑疝前期患者;其余49例患者早期(6~12 h)手术,利于早期解除血肿对脑的压迫,提高患者生存质量。为了避免超早期和早期手术再再血的发生:(1)采用经额入路,有效避开颞顶这个重要的功能区域和大血管分布区;(2)将引流管置于血肿腔远端距血肿壁5 mm~10 mm处可避免损伤脑内血管;(3)术中非阻力化抽吸清除脑内血肿,首次清除40%左右血肿,避免血肿一次性快速清除引起颅内压突然变化引起的再出血;(4)微创术中术后适度镇静,维持相对的高颅压、低血压利于预防血肿再扩大。

高血压性壳核出血经额微创软通道引流术,能提高患者生存质量,具有的良好应用和发展前景,我们认为值得推广。

[1]全国第四届脑血管病学术会议 .脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准 (1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-382.

[2]孙树杰,邹仁林,刘欣,等 .微创置管吸引术救治重型高血压脑出血[J].中华急诊医学杂志 ,2002,13(5):295-297.

[3]Kanno T,Sano H,Shino miya Y,et al.Role of surgery in hypertensive intracerebral hemato ma:a co mparative study of 305 non-surgical and 154 sur gical eases[J].J Neurosurg,1984,61(6):1 091-1 099.

[4]王忠诚 .神经外科学[M].武汉:湖北科学技术出版社,1998:686-689.

[5]吴承远 .外科学[M].第6版 .北京:人民卫生出版社,2005:248-256.

[6]王建清,贾丕丰,钱勇 .高血压脑出血最佳手术时间的研究[J].中华神经外科杂志,2007,23(80):572-575.