联合申遗:开发古蜀道文化

2010-07-30翟峰四川

◎ 文/翟峰(四川)

(作者系四川省人大代表)

蜀道之难,难于上青天! ——(唐)李白《蜀道难》

蜀道是“行”的最好体现

2009年11月11日,四川广元举行蜀道整体保护与联合申遗的国际论坛。权威人士语惊四座:“联合申遗,蜀道比京杭大运河有戏。”专家们实地踏访千年古蜀道,发现有的路段淹没在荒草丛中,有的路段修葺如新、游人如织,关于古蜀道的故事和诗歌依然在流传。一切都历尽沧桑,一切都生机盎然……

“行”的千年古蜀道

蜀道,从广义上说,南起成都,过广汉、德阳、梓潼,越大小剑山,经广元而出川,在陕西褒城附近向左拐,之后沿褒河过石门,穿越秦岭,出斜谷,直通八百里秦川,全长约1000余公里。从狭义上说,仅包括四川境内的路段,南起成都,北止于广元七盘关,全长约450公里。古蜀道历史悠久,至今已有3000多年历史,是保存至今人类最早的大型交通遗存之一,比古罗马大道的历史更为悠久。

蜀道在四川广元境内长达270多公里,是保存最完整、保留文化要素最充分的一段。因为,自蜀王开明氏在广元建邑,广元境内的蜀道经过3000多年的文化历史演绎,已成为先秦古栈道文化的集中展现地和剑门关蜀道文化、三国历史文化的核心走廊。加之广元又是中国历史上唯一的女皇帝、封建时代杰出的女政治家武则天的出生地,故该地具有独具魅力的蜀道文化、三国文化、红军文化和女性文化。

2009年11月10日,几十位来自世界各地的文物保护专家来到具有3000多年历史的古蜀道上。他们在剑阁县凉山乡刚一出车门,就被当地特有的川北灯戏给迷住了,锣鼓声似乎要震破天。而在离此处不过200米开外,就是一段古驿道。参天的古柏遮住了飘飘洒洒的细雨,也隔绝了不远处的喧嚣;青石堆砌的拦马墙上苔藓密布,石板铺设的路面上錾凿的痕迹清晰可见,石缝中间有小草挺立……恍惚中,似有马蹄声穿越历史而来。几分钟前还唧唧喳喳的人群,一下子安静了下来,仿佛遁入世外。“古蜀道全世界只有一个。”国家历史文化名城保护专家委员会副主任、93岁的老专家郑孝燮如此评价。“蜀道是‘行’的最好体现。”在四川大学历史系教授吕一飞看来,现今中国文化遗产项目中,体现物质文化的偏少,只有丽江古城、平遥古城、皖南民居等寥寥几项。而体现物质文化的衣、食、住、行中,“住”的比例又最大,而“行”的方面还没有项目列入世界遗产,完全属于空白。

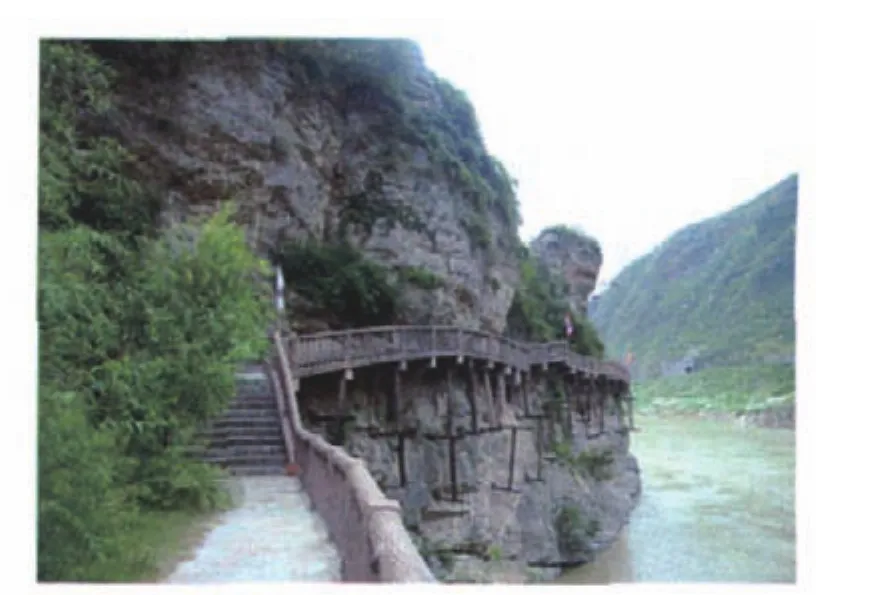

在漫长的3000多年的历史变迁中,无数的政客商贾、文人兵卒行进在这条古道上,由此留下了大量的城池、建筑、诗歌和故事,让古蜀道升华为一条南北文化交融的立体系统,其内涵遍及政治、经济、文化、艺术、科学等各个领域。与同属于“行”的中国古代文化遗产丝绸之路、京杭大运河相比,剑门蜀道有着不可替代的优势:一是道路长程绿化,以翠云廊古柏为代表;二是悬空栈道结构,这种结构是山区道路建设中,资金耗费最少、破坏环境最小的方式;三是它融合了巴蜀文化、三国文化、西南少数民族文化等多种因素。

中国古蜀道在历史上沟通成都平原至关中平原,融会贯通着沿线不同地域的建筑、文学、民间文化,沿途衣食住行、生活方式和价值观,即成为西部最有影响和最为繁忙的文化与经济的交互传播线路,也是跨越西南与西北最活跃和最兴旺的商贸线路,不仅直接促进了区域间的物流和人际交往,也影响了中国与世界的交流和往来。

“个体化”的保护

如何让古蜀道既保存历史风貌,带着风雨沧桑;却也得到人类的保护,不再难以上青天?

翠云廊,它又有着另一张热闹面孔:圈进了长长的围墙;国道反复为它让路;但它需要更新的保护思路。专家们发现,这段古蜀道,古柏参天,数量很多,排列整齐,按照当地人的说法,翠云廊是整个蜀道的精华所在。这段“精华蜀道”,围在一道长长的围墙之内,外人进入,需要买张不贵的门票。为了方便游人,每一棵古柏下都安放着一个统一的铭牌,上面写着对这棵古树的简介。多的时候,每天会有上千游人买票来赏这段蜀道。追溯起这段围墙的来历,要说到上世纪90年代初,当时翠云廊的知名度不断增加,当地的旅游部门便投资修建了这道围墙,同时还修建了游客中心等设施,使用至今。

与此相似开发成功的蜀道遗迹,还有昭化古城。昭化古城作为古蜀道上的一颗明珠,留有丰富的文化遗产,比如汉代的城墙、明清的城门,尤其是三国的遗迹、传说众多,世人皆知。刘备曾在此厚树恩德;在战胜坝,张飞挑灯夜战马超;诸葛亮六出祁山伐魏,一直奔忙于葭萌古蜀道上;蜀汉后期,费祎在昭化设丞相府……多年前的昭化,是现代高楼与残垣断壁的古迹相杂陈,直到2004年,广元才找来同济大学的专家为昭化把脉,投入资金进行整体打造,让整个古城焕然一新。如今的昭化古城更是修葺一新:城墙上彩旗猎猎;街道上铺上了平整的石板,街道两边是仿古建筑;店铺内,当地人身着汉唐服饰,向游客出售着现代化的商品。

“5·12”汶川大地震,广元境内的古蜀道是否会被破坏,引起专家教授们的高度关注和揪心。2009年1月,由北京大学、复旦大学、同济大学等十多所高校专家教授组成的联合调研团队赶赴广元,分成6个课题组进行深入考察,同年3月提出了古蜀道沿线城市联合申遗的建议,立即获得广元及其它城市的认同和响应。同年7月28日,郑孝燮、罗哲文、阮仪三、刘魁立、谢凝高、舒乙、葛剑雄、郑时龄、王景惠等9位专家联合发出《关于中国蜀道文化线路整体保护及联合申遗的公开信》。为此,古蜀道愈来愈受到更多礼遇,连108国道也为它让道。目前从剑门关镇到下寺一带,其中剑门关关口部分已经不再是原来的道路,而是新建了一条长达1100多米的隧道。这条隧道从2006年开始动工,总计投资4700多万,2009年3月初竣工通车,自那之后,凡是路过关口的汽车,就可以顺着这条隧道直接穿行,不再影响到古蜀道的自然景观。

这不是一次简单的让路,它是人类对自然的让路,是经济对文化的让路,在中国当下的社会环境中,这样的谦让并不多见。还记得1996年,因为不肯“让路”,当地为了发展旅游,竟然想出了在剑门关的绝壁上修筑一道电梯的主意,隆隆的炮声一直持续了几个月,由于石壁坚硬,工人只得依靠绳索坠在悬崖上,而一天还不能打出一个炮眼。这样愚蠢的行为一直延续到一个省内专家路过,为此写下了《美人脸上一道疤》的文章,由此引起了上级领导的关注,最终才使该工程停工。即便如此,它对于剑门关的破坏却是难以根除的了。

保护线性文化遗产需要合作

为何要加强中国蜀道文化路线整体保护?因为,蜀道文化路线整体保护,仅仅是一个个“点”的保护还是不够,因为古蜀道是一条聚满了历史文化珍宝的“线”。保护与合理开发古蜀道,还应该有更广阔的视野、更新的思路。因为,蜀道上的所有遗存,都只是一颗颗珍珠,唯有将整串项链都保存下来,珍珠的光彩才能放大。“我有一个梦想,能像陆游那样,骑着毛驴,在细雨中漫步古蜀道。”在“2009中国蜀道·广元国际论坛”会议上,国家文物局古建筑专家组组长、蜀道文化线路整体保护和联合申遗的倡议人之一罗哲文动情地说。话语背后,是他对于蜀道保护的担忧:“现在的蜀道保护工作,各地开展并不一致,有的是放在围墙里,有的是放在隧道边,有的还在荒草丛中,更多的部分还停留在专家的书本里。如何让各方集合在一起,实现共同发展,是非常艰难的。”

2004年在广元市元坝区的邀请下,罗哲文来到昭化古城出谋划策。但他一直有个主张:“昭化古城打造得再成功,也只是千里蜀道这串明珠上的一颗,失去了其余珠宝的陪衬,这一颗的光芒是有限的。而一旦所有的珠宝都串起来,它们相互激励,光芒将倍增。”这正是当今最新的一种文化遗产保护理念——线性文化遗产。线性文化遗产是世界遗产的一种形式,与点状文化遗产不同,它着眼于线性区域,自1993年至2009年全球已有法国 “南运河”、阿曼“乳香之路”等7项线性文化遗产列入世界遗产名录。

目前,蜀道沿途的10余个城市已经同意,对蜀道进行整体保护与联合申遗,而蜀道文物保护总体规划,也正在制定。据介绍,目前蜀道文物保护工作主要是按全国重点文物保护单位的要求,采取单点保护。但蜀道跨越几个行政区划,对整条线路系统保护相对薄弱。现在编制的总规划,要把散落在蜀道上的点形成一个完整的保护体系。

然而,由于蜀道跨越川陕甘三省的10多个市,让这些不同的区域实现协同作战,不是一件容易的事。从这一点说,线性文化遗产的魅力所在,也恰恰是保护的困难所在。