解读西藏传统色彩与建筑装饰艺术

2010-03-23罗飞陈尚明杨晓彬

罗飞,陈尚明,杨晓彬

(1后勤工程学院 军事建筑工程系 重庆 400041 2西藏军区后勤部 拉萨 850000)

解读西藏传统色彩与建筑装饰艺术

罗飞1,陈尚明2,杨晓彬1

(1后勤工程学院 军事建筑工程系 重庆 400041 2西藏军区后勤部 拉萨 850000)

西藏传统建筑反映藏民族特有的宗教信仰和民俗文化,其建筑装饰无论是色彩还是形式,都与宗教有着诸多关联,蕴含着丰富的宗教寓意,传达着藏族人民崇尚宗教的纯真情感。本文主要从色彩的宗教内涵、建筑色彩等方面来论述传统西藏建筑的装饰特征,以求能更加深入地认识、了解西藏传统建筑。

西藏;传统色彩;建筑装饰

每一个民族在发展自己历史与文化的过程中,都留下具有其民族特点的物质遗存,这类遗存往往成为我们探讨该民族文化、地理、经济等各方面特征的物质材料依据。包括建筑遗存在内,西藏古代文化是高原民族历史的产物,其独特的建筑装饰色彩艺术更反映了藏民族的审美情趣和审美水平,体现出浓郁的民族特性。

1 色彩的文化背景

一位哲人曾经讲过:“色彩本身是具有哲学性的,它体现着一个民族所特有的美学思想。”良好建筑色彩的运用能够体现出建筑所处地域的文化特性,这种特性是经过长期的历史积淀和文化沉淀而表现出来的一种隐性的文化精神。藏族人民从远古时期就对色彩有着深刻的认识和理解,在藏传佛教的佛经中,认为世间所有的事物都是包括在了 “息”、“增”、“怀”、“伏”这四种范畴之内,分别是温和,发展,权力以及凶狠,而传统西藏建筑中的涂饰用色和这四种范畴一一对应:“息”对应白色,代表温和;“增”对应黄色,代表发展;“怀”对应红色,代表权力;“伏”对应黑色,代表凶狠。纵观西藏传统建筑,造型及装饰色彩有着自己独特的风格,特别是不同色彩的意义及运用,包含了浓郁的民族文化传统。

红白两色作为藏族建筑中的基本色彩,与藏族人民长期的生活习惯及宗教传统有着密切的关系。在藏族文献《白史》中有着这样的记载:“吐蕃百姓基本为游牧部落”,游牧民族在漫长的岁月和生活中对红白色彩形成了这样的概念:“白”意指乳品,藏语为“噶尔”,“红”意指肉类,藏语称为“玛尔”。藏族牧区现在仍然有着这种概念①。淳朴的藏族人民就是在这样一个世界里,创造出了他们独特的民族文化。

2 不同色彩的文化内涵

2.1 白色

白色在藏族文化中的意义,在许多文献及研究中都有着叙述。根据木雅·曲吉建才先生的《藏式建筑的外墙色彩与构造》一文,对白色的运用及其含义的演变进行了较为全面的叙述;白色运用于建筑装饰,与藏族吐蕃祖先的最初经济形态——游牧生活——导致的生活方式以及生活实践有着密切的关系。

游牧民族日常生活中常见的饮食主要以乳制品为主,这些“酪”、“乳”、“酥油”等“白色”食品与糍粑、面、水果等不杀生的素食品构成“白宴”;在藏族的宗教仪式上,也有运用“酪”、“乳”、“酥油”进行供奉的,这三种物品被称之为“三白”②;此外,在藏语中“白”除表达色彩的基本意义外,引伸意义多代表吉祥的、纯洁的、忠诚的、正直的意思。藏族人民常把“白”作为善良的代名词,如对行善事或有利于他人的事称为“白事”,对直言不讳的公道话称为“白话”;充分表达了藏族人民在心理上赋予“白”一词的崇高境界。在祈福的宗教仪式中,人们爱捏糌粑不停地向空中抛撒,白粉飘落,以示吉祥。在田地的中央放置涂成白色的石块,象征田神,祈求丰收等等。随着藏族由最初的游牧生活转向农耕定居生活,这些古老习俗及传统中藏民族对色彩的理解,随之逐步被他们运用在了建筑装饰上。

位于拉萨市西郊的拉萨火车站(图1),就是当代建筑师对民族传统建筑装饰色彩在现代建筑中的一次成功运用。车站的立面造型采用了传统的藏式宫殿建筑的收分手法,外部墙体饰面色彩以白色为主,两层赭红色具有藏族特色的窗户平行的嵌入白色的墙体之间,屋顶上的 “拉萨站”三个古铜色大字在高原强烈的阳光照射下,更显得熠熠生辉。

图1 拉萨火车站

图2 身着红色袈裟的喇嘛

2.2 红色

红色在藏族文化中也有悠久的历史渊源,西藏许多早期古文明遗址中所出土的文物上就带有红色的涂饰。在藏语里,红色的寓意是血腥、凶兆,藏谚语云:“在作恶者的眼中,后世的道路都是红的”。红色作为一种不祥色,也表达了一种甘于苦难的精神,僧侣为了表达他们修行的决心,终生穿着红色的袈裟(图2)。

红色,也是权力的象征,在西藏民族文化中,它是战斗的刺激色,代表了英勇善战和斗志旺盛。在西藏,人们将它看做尊严的色彩,纪念宗教领袖以及藏民族心目中的英雄人物。随着历史的演进,又渐渐地加入了宗教上的含义,这一色彩在西藏雪域高原辽阔环境中,更表现了藏民族心理及性格中的豪迈之情,以及对宗教信仰的纯真③。

红色在藏式建筑装饰中的出现,与藏族早期的宗教——苯教密切相关,在早期苯教祭祀仪式中,将祭神的石墩染成红色,这一做法渐渐的演变成为建筑涂饰中重要建筑的外部色彩。例如在哲蚌寺中的护法神殿,另外高僧的灵塔殿也有涂成红色的。红色在人们的理解里,也代表了藏族人民对“红年神”的崇拜。

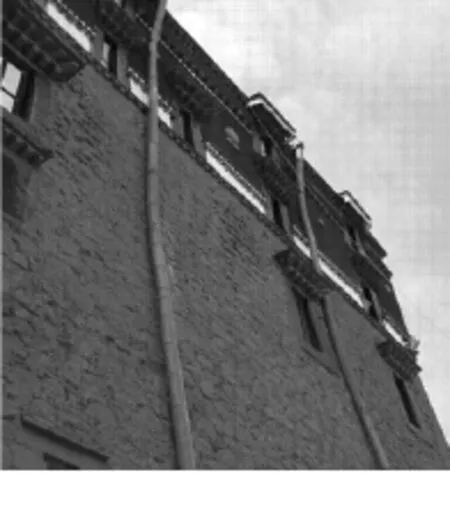

红色在建筑的涂饰中不轻易使用,一般用于异常重要的灵塔殿或护法神殿(图3),深红色的建筑衬托于大量洁白的建筑群中,在心理上以及精神上都给予人们一种强烈的刺激。这不仅是作为建筑的群体中心,作为建筑的高潮上有着重要的意义,也是让人们在心灵感受上能够过目不忘,达到强烈的祭祀等宗教目的。

图3 布达拉宫红色外墙

2.3 黑色

黑色在西藏民族的历史中出现得也比较早,距今四千多年前的西藏昌都卡若遗址中出土的陶器上就曾经发现。

图4 藏式窗沿黑色涂饰

黑色,在藏文化里的意义,象征着护法神。这一色彩,代表了对西藏文化中“黑年神”的崇拜。在西藏文化中,世界分为三个层次——天上、地上以及地下;黑色这一色彩则是对应着地下这一层次的。

黑色在西藏传统建筑涂饰中常见的部位为门、窗及门窗围。由于黑色在人们的理解中与不祥、辟邪、护法神、门神等一系列直接危机人们的事物相关,就用这一色彩将建筑的主要出入部位如门窗等涂饰(图4)。

黑色在藏式传统建筑装饰中的运用,它所代表的象征意义,概括说来,“护卫”是一种主要的理解。特别是在寺庙建筑这种蕴涵了非常强烈宗教意识的建筑当中,黑色门窗的涂饰,不仅是一种纯粹的审美表达方式,其内容所象征的寓意也有很大的作用。

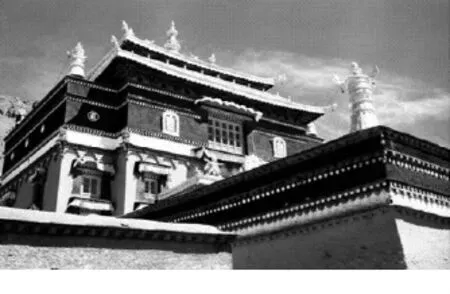

2.4 其他色彩

在西藏的传统建筑当中,还有一些其他的色彩被运用于建筑上。比如黄色,作为一种象征权利的颜色,是一种高贵之色。当然其用法也较为严格,一般用为寺庙、宫殿建筑之金顶的装饰中(图5)。藏传佛教“格鲁派”是西藏佛教影响最大的一个教派,俗称“黄教”,特别崇尚黄色,黄色作为这一教派的代表色,在西藏文化中也有很高的地位。

图5 红宫上起到防雷作用的金顶

因此,涂成黄色的建筑地位都比较高,各地比较有名气的修行室,绝大部分都是涂成黄色的,各地寺庙中最重要的殿堂也有涂饰黄色的习惯。如扎什伦布寺中的措钦大殿,哲蚌寺的强巴殿,以及宁玛派主寺之一的山南梅珠林寺的主殿都是将墙面涂饰成了黄色。

同时,黄色作为一种分割赭红和白色的连接线,出现在所有的宫殿建筑色彩中,时而点状、时而线状,交错辉映,产生了丰富多彩的艺术效果,也传递出了藏民族的独特与神秘。

3 西藏传统建筑外部装饰色彩

藏族人民生活在特殊的高寒地区,严酷的地理环境造就了他们热情的性格和剽悍的民族气质。藏族人民质朴而豪爽,勇于改造环境。广阔的西藏高原人居稀少,但只要是人口聚集之地,就自然地创造出一种热烈的环境气氛。这样的气氛在建筑环境色彩的运用上有着很好的体现。它们的色彩运用更是体现了多方面的民族性格及宗教特点。

西藏地区传统建筑在其外部装饰色彩艺术中,主要集中的部位有墙体、墙檐、窗及门等;另外,屋顶的色彩也非常丰富。

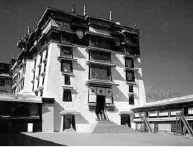

3.1 墙体

墙体的涂饰色彩主要有白色和红色,其中白色是主要用色,用法比较普遍,在许多寺院建筑上都可以看到,而且也是其他藏族建筑如民居、宫殿等的主要用色。红色在墙体的用法则较为严格,主要用在寺院建筑的护法神殿、灵塔殿等建筑上,另外也有一些个别殿堂的外墙使用。墙体的白色涂饰主要有两种方式:一种是将整个墙体进行涂饰,整体涂成白色;另外一种则是将局部泼洒成白色。寺院建筑本身在藏族建筑中的地位就比较高,在外部涂饰上基本整个墙体都会进行涂饰(图6)。这种白色与红色在墙体间的频繁使用,结合着高原地区特有的地理环境,更进一步地体现了高原宗教建筑特有的典雅与神秘。

3.2 墙檐

西藏传统建筑的墙檐有着自己独特的造型——边玛墙。其来源是民居中农民将砍伐来的木柴搭铺在房屋檐口,防止偷盗者上房顶,另外木柴晒干后冬天备用,还可以保护房屋檐口不受到雨水的冲刷。这种做法在以后却慢慢的演变成为了一种房屋的装饰,并在宗教制度等级森严的西藏地区成为等级的一种标志,仅限于寺院殿堂、宫殿、藏区政府机构以及官方的房屋上使用。

在寺院及宫殿建筑中,边玛墙檐的色彩是赭红色的。在白色的墙面上显得非常突出,控制了整个房屋,红白两色强烈对比。在边玛檐墙的上口有一圈圆形的白点,在立面上形成了一条连续的白色线条,当墙面也用红色涂饰的时候,这条白线使建筑立面仍然有着很强的层次感(图7)。这一独特的建筑装饰线条,无不体现着古老的藏民族独特建筑技术与艺术审美水平。

图6 布达拉宫白宫外墙涂饰

图7 布达拉宫墙檐涂饰

3.3 门与窗

门窗的色彩在西藏传统建筑的立面上可以说是重点部位,集中了各种不同的色彩如:黑色的门窗围、红色的门廊立柱、白色或黑色的香布、门廊香布上蓝色的各种几何纹饰,门廊内部的重彩壁画以及蓝色的天棚等。在立面上,还有位于建筑正中的阳台,进深一般都较窄,与落地的窗户成为一个装饰的整体元素落在立面上,这种阳台与落地窗的结合,一般以红色或黄色整体出现,例如在布达拉宫,这是很突出的一个例子。

图8 哲蚌寺某扎仓入口遮阳幕布色彩

窗围与门围的色彩装饰一般是涂饰,用色基本上只有黑色。窗围与门围的涂饰形式则基本上以色带为主。窗围与门围的构成形象基本相似,都是对称形式的上小下大的梯形形式出现,窗围的梯形母题以序列的形式出现在立面上,与建筑本身在竖向立面上的收分有着相互呼应的效果。门扇的色彩大多是鲜艳的大红色。

门窗上的各种彩色织物也是色彩装饰的重要部分。殿堂或独立的门廊上一般都悬挂着大型的遮阳织物,下边固定在门廊立柱上。这些织物本身色彩都极为鲜艳浓重,有黑色、灰色、红色、黄色、白色等,在一些殿堂的屋顶,这种遮阳的织物甚至将建筑的整个外立面全部都遮盖了。例如小昭寺的外立面就能看到,白色的遮阳幕布将建筑的走廊、窗户、檐口以下等部位全都遮盖了(图8)。

图9 布达拉宫金顶

这些遮阳幕布的鲜艳色彩非常夺目,上面还绘制了各种具有宗教象征意义的几何纹样,在这些遮阳幕布上,还常常可以见到由于檐口挑出的铁皮雨披上镂空的几何图案在阳光的照耀下,所形成的图案,这些图案随风飘动,很深刻地反映了藏族工匠对光影的运用水平已经达到了相当高的程度。

3.4 屋顶

西藏传统建筑大多采用的是碉房的建筑形式,围绕山体或依山而建,例如布达拉宫,基本上屋顶为平的,但是在建筑群的重心部位,这些平屋顶上的馏金“金顶”以其金属的本色,耀眼夺目(图9)。寺院建筑屋顶的色彩也十分丰富,它们都是在屋顶上的装饰构件的色彩,这些装饰构件包括各种馏金的黄色法幢、金顶、黑色的牛毛幢、黄色或红色的布制法幢,特别是各种黄色的金属装饰,在高原强烈的光线下,显得富丽堂皇,耀眼夺目。

4 结语

西藏传统建筑所体现的色彩文化,在今天的意义也是很大的,蕴含其中的色彩等级观念,在今天的建筑以及社会之中,已经为平等所取代。但是,西藏传统建筑的外部色彩处理手法,仍然是我们可以借鉴的:对比、材质、穿插、突出重点、大胆的用色等。如在拉萨地区,特别是以布达拉宫、哲蚌寺、色拉寺等山地宫殿寺庙传统建筑,在山地上自由布局,穿插,这与现代建筑设计也正好不谋而合;在布达拉宫上,不同的色彩将不同的体量块明确表示,所产生的体量感很强,这也是现代建筑处理手法之一。虽然布达拉宫是经过了将近数百年的延续扩建而成的,但是它所体现的建筑整体感并未削弱,色彩的处理可以说是功不可没。

在色彩上,这些建筑所表现的强烈的民族特色以及地域特点,也正是当今建筑潮流中乡土建筑、地方主义所关心和注意的一面。这些特点,都是值得我们关心和研究的。

注释:

①木吉坚赞,藏式建筑外墙色彩与构造[J],北京,建筑学报,1987.11:68—73.

②木吉坚赞,藏式建筑外墙色彩与构造[J],北京,建筑学报,1987.11:68—73.

②杨春风、万奕汐,雪域西藏传统民居建筑环境色彩文化[J],北京,小城镇建设,2000.12:71—75.

[1]胡望社.建筑视觉造型元素设计创意—色彩的表现与创意[J].四川建筑科学研究,2007,12.

[2]宗者拉杰,多杰仁青.藏画艺术概论[M].民族出版社, 2001.

[3]木吉坚赞.藏式建筑外墙色彩与构造[J],北京:建筑学报,1987,11.

[4]杨春风,万奕汐.雪域西藏传统民居建筑环境色彩文化[J].北京,小城镇建设,2000,12.

[5]辛克靖.藏族建筑艺术[J].居住建筑与居住文化,2005,1.

责任编辑:余咏梅

文鲜名

绿色经济从理念的诞生到实践,至今已十余年,在这一轮全球性经济危机中,迅速升温成为世界主要经济体的发展战略,并在其强力倡导下正在成为全球性的发展潮流。在接受《瞭望》新闻周刊采访时,多位专家分析认为,中国既要大力发展绿色经济,从战略高度抢占未来经济发展制高点,更要清晰把握发达国家主打绿色经济牌背后的政治意图,对能源、气候变化等问题带来的新变数深入研判,就如何把握主导权等多方面多作谋划。

美国“弯道提速”

不同于前任的强硬反对,美国总统奥巴马上台后,在减排问题上出现了主动承诺的政策“急转弯”,选择绿色经济作为化“危”为“机”和实现经济转型与升级的主要政策手段,并积极推动国会对气候问题进行立法。美国众议院2009年5月通过《清洁能源安全法案》,这标志着美国在气候变化问题上的立场出现根本转变,同时这也意味着美国已经着手“后京都时代”的政治战略布局。长江水电投资公司的环境经济专家曾刚为《瞭望》新闻周刊分析说,发展绿色经济,不仅是美国振兴其经济和提高其在全球竞争力的主要政策手段,同时也是为了维护能源安全打击有关石油出产国,更是基于对发展中国家形成制衡、争夺“绿色环保”世界新话语权的策略。

长期以来,美国都是世界上第一大能源消费国和进口国。过高的油价、对石油进口的过度依赖,已经严重威胁到美国的国家安全和全球战略,奥巴马在就职演说中指出,“我们利用能源的方式助长了我们的敌对势力,同时也威胁着我们的星球。”

为此,美国计划减少50%的石油消费量,转用太阳能、氢能、天然气、乙醇汽油等新能源以摆脱对石油的过分依赖,这将是削弱石油出口国的关键法宝。湖北省社科院能源研究专家叶学平告诉《瞭望》新闻周刊,这是比布什直接发动“两伊战争”更策略的计划,它将使从西亚到俄罗斯和南美的石油国家利益联合体遭遇釜底抽薪式的打击,被迫放弃高油价的利益,自动转换到比美国低得多的全球经济的等级结构之中,从而完成世界力量重组。

“同时,美国的绿色新政将对包括中国在内的发展中国家形成制衡,通过夺取世界新话语权,确保美国的领袖地位。”叶学平说,当气候变化成为具有“政治正确性”的议题时,所有国家只能有两种态度:要么反对,要么支持。而两种态度必然对应着两种后果:支持者占据道义制高点;反对者则成为众矢之的,国际形象受损,贸易面临各种形式的制裁。美国在减排议题上日益主动的态度将给以中国为首的发展中国家越来越大的压力。

南开大学经济研究所教授钟茂初对《瞭望》新闻周刊担忧地说,西方国家往往以减排、生态保护为借口限制别国发展,通过技术壁垒推行贸易保护主义等,现在又有了新的“道德牌”,美国试图借气候变化来“拯救人类共同家园”这一道德高地,使其成为全球致力于解决气候变化问题的领袖,并掌握新的国际规则制定权,“也就是说,绿色、环保、低碳、减排将成就世界新的话语权,气候变化和生态环境问题正在并继续上升为外交的焦点、热点问题并将持续相当长时期。”

荷兰德佛尔大学图书馆

英国格林威治新千年村

英国BRE环境楼

欧盟、日本抢“先手”

绿色经济最早起源于欧洲,发展于欧盟与日本。目前,在绿色经济的发展及碳排放总量与交易等制度、体制构建上,他们已取得领先地位,掌握了大量先进技术,并在国际上占领了“道德”高地,树立了负责任的形象。

叶学平说,绿色低碳经济的概念一经提出,首先在欧洲引起广泛关注,并引领了欧盟经济向绿色经济转型的大趋势。2008年底,欧盟27国领导人通过了欧盟2020年碳排放协议,要求欧洲各国温室气体排放量到2020年比1990年减少20%,并通过27国各自不同的排放指标、以及欧洲范围内的碳交易系统来实现协议目标。

国家环保部国际环境政策研究所副所长周国梅也向 《瞭望》新闻周刊介绍说,日本也在研究迈向绿色社会的可能性和可行途径,凭借其长期积累的能源效率和技术优势,以及在新能源和可再生能源开发利用方面拥有的雄厚技术,提出要把日本打造成全球第一个绿色低碳社会。

由日本和欧洲主导的“京都议定书”,更是人类为减轻温室效应的第一个行动纲领。在改变气候上主动承担领导责任,此举不仅令日本和欧洲主要国家占据道德高地,更有可能对未来全球经济发展设立一种制约,从而有利于日本、欧盟等节能技术先进国家(比如节能汽车、风力发电等),而不利于中国、美国这种高耗能经济的长远发展。而且,国际社会一度将拒不参加“京都议定书”的美国与二氧化碳排放大幅增长、能源利用效率较低的中国并列为地球环境保护的“差等生”。

意在全球竞争主导权

全球环境问题背后的实质是各国家和地区在全球化趋势下对环境要素和自然资源利用的再分配,是利益的争夺,包括经济和政治利益。气候变化问题实际上是经济、能源、发展方式相互交织的问题,从而变成了世界问题复合体。全球主要大国发起的绿色“新政”浪潮,将给全球气候与环境问题谈判带来重大变数。

“环境问题凸显大国责任。”清华大学国情研究中心主任胡鞍钢在采访中告诉记者,中国作为发展中的大国须从自身的利益出发应对全球环境关切。中国将被视为主导世界环境安全的力量,中国的环境大国地位将会随着经济发展而进一步强化。全球环境问题的解决有助于促进中国环境问题的解决,减轻中国的环境压力和对中国的影响。中国自身环境问题的改善又是对解决全球环境问题的巨大贡献。

联合国政府间气候变化专门委员会专家姜克隽说,实际上气候变化引发的灾害对中国的影响更大,“因为如果国际社会不能达成共识,中国的损失更大。中国需要清洁排放机制,需要碳市场来促进中国的能源结构调整和清洁能源发展,需要技术转让来推动中国的经济竞争力。与此同时,中国也可以对其他发展中国家进行技术转让。”

英国诺丁汉税务中心

对中国而言,发展绿色经济既是大国竞争的新焦点,也是谋求大国地位的新起点。在当下的国际政治语境中,《联合国气候变化框架公约》已经成为世界性的基本规则。气候变化成为环境保护中心概念,因此纷纷进入各国外交、贸易、安全政策,西方战略家鼓吹的建立国际干预机制、伸张环境正义,也有了实际的“口实”,形成新的意识形态武器。

中国可再生能源学会常务理事马学禄说:“与此同时,发达国家不断加大新能源开发力度,太阳能、风能、生物质能等不断成熟,一旦确立为世界标准,对依赖传统工业路径的发展中国家将是巨大冲击”。

专家普遍认为,在人类共同面临的全球环境问题面前,中国不应仅仅是一个被动的相关者,更应是一个负责任的参与者和各种全球环境问题国际准则制定的主导者。只有在以气候问题为代表的生态战略中积极应对,才能取得国际事务中经济、技术、道义和文化上的全面优势。提升国家的绿色控制能力,是大国崛起的重要手段和目标,既关系到执政能力和国家安全,更关系到履行国际环保责任。

责任编辑:黄定坤

Interpretation of TraditionalTibetan Artof Color and ArchitecturalDecorative

Tibet's traditional architecture reflects the unique Tibetan religion and folk culture,which architecturaldecoration,whether color or form,is widely associated with religions.Itcontains a wealth ofreligious meaning,and conveys the pure emotion that Tibetan people have while advocating religious.This paper discusses the decoration feathers of traditional Tibetan architecture from the aspects of religious connotations of color and building color in order to have a more in-depth realization and understanding oftraditionalTibetan architecture.

Tibet;traditionalcolor;architecture decoration

U445

:A

:1671-9107(2010)02-0043-04

10.3969/j.issn.1671-9107.2010.2.043

2009-11-12

罗飞,男,四川南充人,硕士研究生,主要从事军事建筑设计研究。