从“高薪门”论争看企业绩效管理难题与对策

2010-02-03于成永施建军

于成永 施建军

摘要:“高薪门”在次级贷引发的蔓延全球的金融危机中格外让人关注,政府、民间和企业高管都被其推上了风口浪尖。文章分析了“高薪门”主要争议点,阐述了这些争议点反映出的企业绩效管理面临的三个难题,并提出了化解这些难题的对策建议。

关键词:高薪门;论争;绩效管理;难题;对策

在美国次级贷引发的蔓延全球的金融危机冲击下。高管们现在不得不面对企业业绩大幅滑坡同高额年薪之间巨大反差的尴尬。随着美国各界同声讨伐AIG“奖金门”,国内外更多机构被推上风口浪尖。从花旗集团首席执行官潘迪特领取象征性的一美元年薪并放弃奖金,到马明哲的薪酬在天价和零之间调换:从中海田傅成玉自愿捐赠高薪和领取低薪,到国企高管该不该领取高薪的热议;从美国国会讨论立法到国内财政部的“限薪令”,几乎是政府、民间和企业高管都身陷其中。那么,“高薪门”主要争议点是什么?这些争议点反映了企业绩效管理中存在哪些难题?如何解决这些难题,从而有助于政府和企业有效治理高管薪酬问题呢?本文对此进行了深入地探讨。

一、“高薪门”主要争议点

1高管减(降)薪是否在作秀。观点一:作秀。某些亏损严重的上市公司以共度时艰的名义高调宣布大幅度下调高管薪酬,以获得舆论高度评价,甚至被认为这样的企业高管“有良知”、“有公德意识”。其实,亏损企业的高管减薪应该是非常正常的事情,和“良知”、“公德意识”没有任何关系。

观点二:非作秀。高管减薪一般大受舆论欢迎,最不济,大家会认同这是高收入阶层与普通人同舟共济的一种举动,尤其是那些业绩上升情形下高管减或降薪行为。

2国企高管该不该领取高薪。观点一:不该领取。因为,一是高管薪酬不应与普通员工差距过大,否则不仅有违公平。还会拉大贫富差距。许多国企高管薪酬的提升,打的是与国际特别是美国高管高薪接轨的旗号。中海油集团董事长傅成玉回应捐千万年薪问题时就表示,中海油所有高管的收入都捐给了母公司,是因为独立董事定工资标准时参照国际标准,而“这个标准不符合中国国情,太高了”。二是国企高管大部分并非市场选择出来的企业家。而是被任命的有不同级别待遇的官员。只应该拿官员的工资;三是国企之所以赢利往往是因为具有政策垄断地位,并不是因为国企高管有多大能耐。

观点二:该领取。因为,上述逻辑虽有一定道理,但是由此就认定国企高管不该拿高薪,并不充分。第一,国有企业虽然是国家的,但如果不把企业效益与经营者的个人利益结合起来,企业就不仅不会取得好的经营业绩,反而有亏损倒闭的危险。第二。高管薪酬与普通员工薪酬之间存在较大差距,符合责权利对等的原则,如果高管能将企业经营好,从长远看。也有利于普通员工收入的增长。第三。不管国有企业是否具有政策垄断优势,要管理好庞大的企业、让企业不断获利。必然需要管理者具有很高的素质和管理水平。不能因为企业具有政策垄断优势。就彻底抹杀企业的管理难度,就认为谁干都一样。

3限薪令是不是涨薪令。一些分析认为。中国版限薪令引发民间非议的原因主要有二:一是限定标准不当。美国规定其高管最高年薪不得超过50万美元,中国限薪令限定金融国企高管年薪封顶数为税前280万元。华版限薪令似乎参照了美国的标准。但这显然忽视了中美国情差距,因为,美国普通职工年收入在3万美元~5万美元左右,金融高管50万美元年薪相当于普通职工的12.5倍,按此推算。中国职工年收入均值应在22万元左右,事实上。我们远达不到这一标准。尤其对于那些年薪还不到280万元的高管,人们有理由担心“限薪令”会成为“涨薪令”。二是限定范围不当。我国限薪令限定的只是国企高管现金收入的一部分,而企业高管收入中的一个重要组成部分是奖金等激励性收益。但限薪令并未对该部分进行限制。

二、从“高薪门”论争看企业绩效管理难题

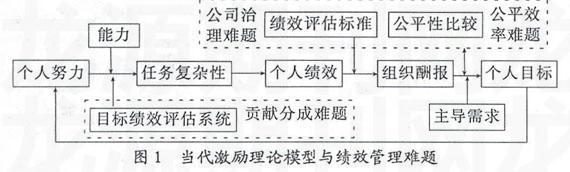

之所以存在上述“高薪门”的三个论争,深层次原因在于企业绩效管理中至少存在三个难题:绩效测量难题、贡献分成难题以及公平效率难题。这三个难题对应着当代激励理论模型中三个主要要件:绩效评估标准、目标绩效评估系统以及公平性比较(图1)。

1绩效测量难题。我们认为。高管减或降薪是否是作秀的论争,折射出在绩效评估标准由谁制定问题上。存在高管自定薪酬。董事会与高管互抬轿子以及所有者缺位现象。恰当选择和搭配考评主体和客体,是关系绩效考评有效性的基本问题。究竟选择谁、考评谁。应视组织的具体考评目标和情况而定。一般来说,考评者对被考评者的业绩表现应有足够的时间和能力进行观察、判断和客观评价。在“谁考评谁”的问题上,考评者与被考评者往往是一种很复杂的博弈关系,绩效考评的操作困难、偏误失败也多发生和体现在这个方面。

在高管绩效评估标准制定和实施上,理论上制定绩效标准和负责考核者与被考核者应该具有独立性。在美国,证券交易委员会要求薪酬委员会的成员必须是独立董事,而现在一个普遍的弊端是首席执行官自任薪酬委员会成员。既然设定执行官的薪酬是薪酬委员会的最重要的责任,那么现在它的决定除了自私自利还会更好吗?难道这不是矛盾吗?。依据经理权利模型,即使存在薪酬委员会,经理人也可能通过自己的影响力来影响薪酬委员会的决策。这可以通过影响增选有利于自己的候选人,达成对薪酬委员会人员的安排:或者通过相关手段控制薪酬委员会成员的报酬支付:这些可能会导致薪酬委员会无法实现真正的独立性,导致高管和独立董事互抬轿子现象。而在国有企业,加之“所有者缺位”等问题的存在。高管与国资监管等部门在薪酬制定与监管博弈上则可能出现“自定薪酬”现象,“自定薪酬”与“自降薪酬”其实是一丘之貉。

2贡献分成难题。国企高管该不该领取高薪的论争在于高管薪酬是否来自于其贡献。由于绩效是一定时期组织内、外多种因素。如科技水平、制度安排、管理体系、营销组合、市场环境等综合耦合作用的结果,因此,我们往往很难将某个或某组人员的贡献份额与其他因索的绩效贡献份额剔除开来。即使假定能够判断具体的绩效因子。较科学地测定某人或某组人员的绩效水平,那么,此绩效是主要由他们熟练的技能产生的,还是由其他主观努力或激励机制的有效性带来的,抑或纯粹是机遇和运气好或是工作条件优越造成的?这仍需仔细加以甄别。

有关国企高管高薪是否来自于其贡献问题,虽然在行业、国别等因素影响的争议点上。和其他企业高管高薪相同,但焦点在于其薪酬与企业自身垄断地位、高管本身能力和努力程度存在怎样的关联并不清楚有关。显然通过行政任命而不是市场选拔是高管高薪受到争议的致命伤。

因此。争议高管高薪本质上是其是否与贡献相匹配问题。测量高管贡献首先是无形资产与企业有形资产在企业绩效中份额分成,在此基础上,依次对人力资本和其他无形资产贡献分成,高管与其他人员人力资本贡献分成,以

及高管团队生产中个人与集体之间分成等。由于高管努力程度和个人产出不可直接测量,因而。在评估中,便存在贡献分成难题。

3公平效率难题。限薪令还是涨薪令争议涉及到薪酬方案的公平与效率问题。公平性有两个方面:一是企业内部薪酬结构是否合理,薪酬方案应很好地体现内部公平性,如高管与普通员工薪酬比例问题;二是企业外部看。高管薪酬是否具有竞争力,应与其他企业、其他行业、其他地区做比较,特别是国企与非国企薪酬的比较。这两个比例不当,内部公平和外部公平性就存在疑问。进而可能导致一方面,对高管薪酬争议;另一方面,也会影响高管努力程度和工作效率,导致激励机制有效性大打折扣。

高管与普通员工薪酬比例。理论上,企业内部不同工作职位间薪酬的相对比例和绝对差距和被考评对象具有的知识技能、劳动强度或者工作量以及对组织整体目标贡献份额相一致。如何科学地测量这些变量,是工作评价恰当与否的关键。

国企与非国企薪酬比例。从薪酬项目构成上看。企业薪酬项目可以分成货币性和非货币性薪酬两类。货币薪酬大致包括工资薪水等基本薪酬。奖金等短期奖酬。股权收益。个人福利,生活保险等公共福利,生活方面的福利。以及薪假福利等;非货币性薪酬包括具有名誉的社会地位,体面的头衔。宽松的政策环境。个人成长和发展机会等等。由于国企高管有更多的非货币化福利和“政治待遇”等难以量化的收益,国企与非国企高管薪酬比例如何,并不是一件容易测量的工作。限薪不是目的。而是治理“高薪门”和达到激励有效性的手段:那么,什么该限,什么不该限呢?

显然,从有效激励目的出发,既能在高管报酬类型上“投其所好”。又能在高管与普通员工、国企与非国企高管薪酬比较上有公平感是高管绩效管理的核心。考评者如何判断激励制度有效性,或者说高管激励是否达到了公平与效率兼备呢?这是关乎高管是否付出了与其报酬相匹配的努力的问题。

三、从化解绩效管理难题看高管薪酬治理对策

1制度建设。

(1)保证薪酬委员会独立性。推进独立董事选聘制度建设。中国证监会首次提出上市公司董事会下设薪酬委员会的概念,是2001年8月中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,该意见第五条规定:“如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例”。据2007年年报统计数据显示:沪市上市公司中已有92%设立了薪酬委员会,这说明薪酬委员会制度已经在绝大多数沪市上市公司建立。而沪市已设立薪酬委员会的上市公司中,有87%上市公司的薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人。符合治理准则对薪酬委员会独立性的要求。那么,这是不是可以认为。中国企业薪酬委员会独立性已经得到保证了呢?

答案可能是否定的。主要在于。一是目前上市公司股权相对集中,董事会和经营层交叉任职现象较普遍,导致经理人权力对组织决策影响较大,从而影响薪酬委员会的独立性:二是由大股东经过一定程序选聘独立董事,并由企业支付后者津贴的制度设计,是独立董事成为“花瓶”,利益不独立的重要制度源头。因此,改革现行的独立董事选聘和津贴制度,制衡经理权力的膨胀。是实现薪酬委员会的独立有效运作的基础。

(2)政府针对国企高管限薪。表面上看,美国限薪对象为受政府救助的金融机构,中国限薪的对象为国有机构。前者因为千疮百孔的机构都濒临死亡了,高管还要发上一笔。道义上看可耻:后者是基于“过高薪水是国有资产流失”的理论判断。这样,不在援助之列的金融机构不该限薪:而非国有机构高管的价格应该由市场来确定,政府无权干预。

其实,政府在国企高管薪酬上有所作为,可能还有一些理论基础:一是基于所有者与代理人委托代理关系。政府制定薪酬责无旁代;也是“所者缺位”的补位行为。二是考虑到国企非市场化一面,高管任命制,与通过市场产生的非国企高管一样实行市场化薪酬似乎“口径”并不一致。

(3)分层实行高管市场化选聘,薪酬市场定价。国企高管行政任命与薪酬的市场化的确“口径”不一致;而且,市场化待遇加干部待遇,只负赢不负亏:亏了,有国家注资,无须承担市场风险;盈利。多靠“制度性红利”——可以拿“市场化薪酬”,还能获得升迁等方面的好处。参照现有改革进程。一个大致可行的思路是:市场化选聘的高管,实行薪酬市场化;行政任命的高管,实行非市场化薪酬和相应的干部待遇。

(4)混合运用激励方式,降低物质激励的依赖性。激励理论强调的激励方式因个体不同而存在差异,货币化与非货币化并举。显然,国企高管,特别是行政任命的高管,我们有理由强调一些非货币化待遇的作用,如升迁和其他政治待遇;这些可以为限薪提供“替代效应”。有助于增进激励制度有效性。

2评估方法创新。对高管人力资本价值进行计量的方法大致有两类:一是从投入角度计量的方法,如历史成本法、重置成本法、机会成本法等;二是从产出角度进行计量的方法。如未来工资的现值调整法、未来收益贴现法、自由现金流量贴现法、随机报酬法等。

就投入看,高管人力资本的成本数据较难取得和计算,而且作为企业一项特殊资产。其实质是一种超额获利能力,采用成本途径评估其价值。并没有对其自身能力和产出价值进行计量,因而评估值并不代表其所创造或所能创造的价值。仅用成本来表现高管价值。不能真正反映高管的价值实质。一般来说,评估目的决定其方法的选择。从评估目的看,对高管价值评估,就是为了体现高管价值创造的一面。维护高管合法权益,让其真正以其贡献参与企业价值分配,而仅以取得、开发、维持高管人力资本的企业投入部分作为高管价值构成不符合评估目的。

从产出看。乔治·H·赫曼森的未来工资的现值调整法。Damodaran的自由现金流量贴现法等都存在自身弱点。如,未来工资的现值调整法中将企业支付给高管的工资当作企业家人力资本价值的替代变量,缺乏说服力。高管的价值远非工资所能够涵盖,工资只是企业为高管提供的生活最低保障。它只是高管价值的极小一部分;自由现金流量贴现法中企业自由现金流量是人力资本和财务资本等生产要素综合贡献的,并非高管人力资本所单独贡献的结果:该模型将有无高管存在时企业自由现金流量差额的贴现值作为高管人力资本价值的依据,忽略了其他生产要素的贡献,显然过高评价了高管人力资本价值。未来收益贴现法中企业的净收益是企业各种生产要素共同作用的结果,要分离出作为管理要素主体的高管的贡献比例。在技术上存在一定的难度。

贝克尔(1978)指出,由于生产中投入的劳动力并非同质,较高质量的劳动力具有更强的生产能力和更高的生产效率。人力资本的异质性要求对企业不同层次的人力资本进行分层计量。由于高管人力资本价值与组织管理能力、决策能力和资源配置能力有关,其具有不确定性,价值评估难度较大。一些研究在总结各种评估方法的基础上,依据我国人力资本特点与现状,将重置成本法和收益现值法相结合,并给定各自的权重,构建出相对操作性较强的人力资本价值评估模型。并引进了模糊评价。这或许是高管评估方法创新的方向,因为,虽然存在一些主要缺陷,但是。成本法能够反映高管人力资本隐形价值,而收益法能够反映高管显性价值。因而。两者结合或许是个正确选择。然而,考虑到我国现行高管薪酬制度环境,评估师在一些参数选择上,尚需一些研究基础。

3推进人力资本评估参数研究。从高管人力资本评估的前提,即人力资本能够计量、能够正常发挥效能以及其价值大小由该个体对组织贡献大小来决定来看,这些研究基础包括:(1)高管人力资本中能力测量;(2)高管努力程度测量。因为高管对企业价值增值的贡献不仅仅取决于其人力资本存量,还取决于其人力资本的发挥。高管所拥有的人力资本(知识、技能、能力等)具有潜在性、主动性和增值性等特征。(3)高管的贡献与企业绩效之间关系等。现有研究尚未考虑我国企业高管,特别是国企高管薪酬的特殊性评估环境。在贡献分成率、非货币化薪酬、垄断等因素对高管贡献份额确定影响上考虑不足。这可能是评估界进一步研究的方向。