台湾阿美族的“织树为布”工艺及其文化史意义

2009-12-10吴春明

【摘 要】无纺树皮文化起源、发展的中心在华南、东南亚至太平洋群岛,是百越 先民和南岛语族共同的文化遗产。亚太土著民族志丰富的土著文化遗存,不仅为认识人类服 饰全史提供了新的视角,而且为认识华南、东南亚、太平洋土著民族史及文化史,提供了不 可多得的实证资料。亚太土著地带的树皮布文化圈,突显了“百越—南岛”古今文化的源流 及其共同体性质。

【关键词】织树为布;工艺;文化史

【作 者】吴春明,厦门大学文学院历史系教授,博士生导师,厦门,3610 05

【中图分类号】C95 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2009)03-0145-013

Taiwan's Ami's “Tree-Woven Cloth” Technology andSignificance of Cultural History

Wu Chunming

Abstract:origins and development center of non woven bark cu lture in South China and Southeast Asia to the Pacific Islands, is a common cul tural h eritage of Baiyue ancestors and Austronesian. Asia and the Pacific indigenous e t hnography remains a rich indigenous culture, not only for provides a new perspec tive to understanding the whole history of human clothing, but also for understa nding history and cultural history of the South China, Southeast Asia, the Pacif ic indigenous peoples, providing a rare empirical data. Asia and the Pacific in d igenous zone of the tree Pibu cultural circles, highlighting the the origins of ancient and modern culture and the nature of “Bai Yue Austronesian” communi ty.

Key words:tree woven fabric; process; cultural history

经纬结构的纺织品与无纺形态的树皮布是人类服饰艺术史的两大系统,无纺树皮布文化起源 、发展的中心在华南、东南亚至太平洋群岛,是百越先民和南岛语族共同的文化遗产。①邓 聪先生依据考古发现的树皮布打棒遗存的编年研究,提出树皮布产生于新石器时代中期的珠 江三角洲的理论,认为发生于华南的楮树皮的无纺布,是土著先民具有世界性影响的重大发 明,树皮布技术自南中国向南经中南半岛,经东南亚岛屿后,从海路上跨过太平洋岛屿进 入中美洲②。

由于史前和早期历史时代的树皮布遗存难于在考古遗存中保存下来,而作为中原华夏民族的 “他文化”,华南民族树皮布文化内涵和工艺技术在汉文史籍中只有零星的只言片语,缺乏 周详的文献记载,残存于华南、东南亚和太平洋土著民族志上的树皮布技术工艺就成为重建 树皮布文化史的重要途径。

2008年8—9月间,受台湾中研院民族学研究所所长黄树民教授邀请,在历史语言研究所陈仲 玉研究员的全程陪同下,我有幸到台湾山地做了一个月的原住民部落文化探访。期间,相继 调查了台中、南投、嘉义、台南、高雄、屏东、台东、花莲、宜兰、台北、苗栗等县的泰雅 、邵、布农、邹、排湾、鲁凯、卑南、雅美、阿美、赛夏等10个台湾山地原住民族群 的35个 聚落,驱车3000余公里,穿梭原乡,入住民宿,寻访原住民各族群文化的历史与现状。这次 旅程是继已故厦门大学著名人类学家林惠祥教授70余年前调查台湾原住民族,撰写《台湾番 族之原始文化》③名著后,大陆民族学、考古学者再次对台湾原住民的部落文化所做的一 次比 较系统的田野调查。从祖灵老屋到男子会所,从聚落墓地到旧社遗址,从八部合音到丰年节 庆,这次山地之行虽然短暂,但总算较系统地概览了原住民社会文化的方方面面,不乏许多 民族志的新发现。其中,在台东县都兰部落看到的阿美族树皮布制作工艺,就是其中重要的 一项,本文拟对此粗略整理、评析,供国内外同仁参考。

一、阿美族都兰部落的树皮打布与台湾原住民的“织树为布”传统

我与陈仲玉教授一行在台湾史前文化博物馆的杨淑玲女士陪同下,从台东县城驱车沿台11线 北行20余公里,到达台东县东河乡都兰村的阿美族部落考察,详细了解到该部落的树皮布制 工艺。

都兰(Adulan、Etolan)部落的名称源于atol,意即“堆石”、“石墙”、“迭石墙”, 位于都兰山东侧,部落人口有四百余户近一千五百人,是一个阿美族的传统大部落。在聚落 西侧的都兰山东麓就是著名的都兰遗址,发现了包括石棺、石崖在内的是十八处麒麟文化巨 石遗迹,也被阿美族视为族群文化的发祥地,应就是“都兰”部落的名称由来。都兰部落人 隶属阿美族卑南群,祖先发源于知本南边的Arapanay,先后迁移初鹿、长滨、新港等地,最 后落脚都兰村。

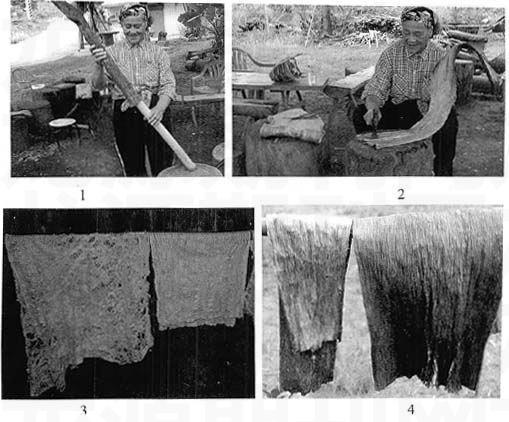

树皮打布工艺见于一个叫“巴奈达力功坊”(Panay Talikong Fang)的原住民传统工艺作 坊,创办人巴奈(Panay)是都兰部落的首领之一,他的中文姓名为沈太木,其妻子阿沙噢(Ashao)的中文姓名为潘秀仔。在作坊及他们家设立的传统工艺品陈列室,巴奈向我们展 示了阿美族树皮布制作的全过程及各种树皮布成品(图一)。

第一,选择树材。阿美族常选用一种称为“部浪”(Rolang)的树木作为制作树皮布的原料 ,实际上就是构树,学名Broussonetia papyrifera ,桑科构树属,俗称构桃树、楮树、楮 实子、沙纸树、谷树、谷浆树、奶树等,是一种常见于华南及东南亚、太平洋群岛中低海拔 地区的落叶乔木,在台东山地随处可见。阿美族还选用一种原语称为“约那”(Yono)的树 木,学名Ficus superba ,俗名鸟榕、赤榕,是一种热带落叶乔木。这两种树都有很好的纤 维延展性,适合打制树皮布。找到打布的树材后,就要砍伐切割成合适制作的尺寸。

民族历史与文化研究第二,剥取树皮。用木锤敲打树材表皮,使得树皮松动,这样就很容易将树皮从树 材上剥落下来。

第三,浸泡树皮。将剥下的树皮放在水中浸泡,使得树皮更具有延展性、柔软性,以利于锤 打。

第四,锤打树皮。将浸泡过的树皮平展在树墩做成的案台上,用不同形状、大小和锤面刻划 有网格纹、重圈纹等各种几何纹样的铁锤反复锤打,去除树皮中的树脂,延展、整合树皮中 的纤维,形成较之树皮原材面积更大、柔软的树皮布。

第五,裁缝服饰。树皮布打制完成后,成为制作各种服饰、衣帽的布料,巴奈原住民工艺作 坊中已完成的树皮布制品有各种上衣、裤子、帽子、包袋等。由于民族文化的变迁,阿美族 日常生活中早已不再穿着树皮布制品,树皮布制品主要作为民族工艺品出售给旅游观光者。

阿美族是分布于台方东海岸山地的一支原住民族群,巴奈长老的这一套树皮打布工艺,是迄 今台湾原住民社群中仅见的树皮布文化。对于认识台湾乃至整个亚太地区历史上树皮布文化 的内涵、发展,是十分珍贵的活的资料。当然,巴奈长老所掌握的这一“织绩木皮”在反动 “日据”时代的“皇民化”和“光复”以来的“山地平地化”造成的原住民传统文化流失的 抗争中,谋求原住民文化传统的复兴与重建的产物。但是,据笔者的调查,阿美族树皮布文 化的再造还是有其历史文化根源的,都兰阿美族部落首领巴奈说他小时候就听他爷爷说过制 作和穿戴树皮布布服饰的事。

事实正是如此,台湾原住民的“织树为布”传统广泛、明确地见载于明清以来的汉文采风民 族志上。早期迁台的汉族移民常常看到披着草裙、树皮的山地“番族”景观,讶异于原住民 “织树为布”的“化外人文”,并饶有兴趣地记录在游记史志中。

陈第《东番记》就说:“冬夏不衣,妇女结草裙,微蔽下体而已。”

郁永河在《稗海纪游》中谈到裸番在冬天包裹的番毯就是用树皮制成,“男女夏则裸体,惟 私处围三尺布,冬寒以番毯为单衣,毯缉树皮杂犬毛为之。”④

《诸罗县志》卷八“风俗志•番俗”:“半线以上多揉树皮为裙,白如苎。……达戈纹出水 沙连,如毯,宁杂树皮成之,色莹白。斜纹间以赭黛,长不竟床。出南路各社者皆灰色,有 砖纹或方胜纹者,长亦如之。番以被体,汉人则以为衣包,颇坚致。”

《皇清职贡图》卷三所载多支台湾原住民支系都有树皮文化,如“诸罗县诸罗等社熟番”载 :“男番首插雉毛,以树皮织为长衫,夏常裸体。”“凤山县山猪毛等社归化生番男”载:“其居择险隘处叠石片为屋,无异穴处,男女披发裸身,或以鹿皮蔽体,富者偶用番锦华吱 之属,能织树为布。”“彰化水沙莲等社归化生番”载:“盖藏饶裕,身披鹿皮,织树皮, 横联之间有著布衫者。”“彰化县内山生番”语:“巢居穴处,茹毛饮血,裸体不知寒暑。 ……番妇针刺两颐如网巾纹,亦能织树皮为炎。”又“淡水右乃武等社生番”语:“生番倚 山而居,男女俱裸,或联鹿皮,辑木叶为衣。”

直到近代,原住民社群中仍有树皮布服饰的残余。1930年代,林惠祥教授看到的台湾原住民 服饰就有麻布、兽皮、树皮三类,其中树皮有椰树皮、芭蕉皮等。刘其伟先生编著的台湾土 著物质文化史上,仍是“台湾各原住民往昔的衣料,多为自制的手织麻布或芭蕉布,但也有 以皮革为衣的”。⑤

可见,现存台东都兰阿美族的树皮布打制工艺,是整个台湾原住民土著物质文化的有机组成 部分,是台湾原住民各族群中曾广泛存在的“织树为布”文化的余绪,在亚太民族史、文化 史上具有重要的意义。

二、文献与考古所见华南、东南亚土著的“织绩木皮”文化

台湾原住民的树皮布文化并非孤立的岛屿文化,自上古迄于明清,在华南及邻近的东南亚半 岛,“南蛮”或越、濮系土著的“岛夷卉服”、“织绩木皮”的文化现象广泛分布、延续发 展,并屡见于汉文史籍。史前考古发现的树皮布石拍遗存的编年研究,也从一个侧面再现了 树皮布文化亚太海洋地带的源流史。台湾原住民的“织树为布”,是整个华南土著树皮布文 化圈的组成部分。

上古东南有树皮草服。《禹贡•九州》说扬州“岛夷卉服,厥篚织见”,顾颉刚注“卉服, 孔颖达说即草服,南方居亚热带,岛民以草编织成衣服”。

“南蛮”就是树皮布民族。《后汉书•南蛮传》,南方土著民族的图腾祖先“盘瓠”就是“ 织绩木皮,染以草实,号五色衣服,制裁皆有尾形。”“衣裳斑阑,语言侏离。好入山壑, 不乐平旷,帝顺其意,赐以名山广泽。其后滋蔓,号曰蛮夷。”

越王句践也不是衣冠华夏。《史记•越王句践世家》:“(越王句践)文身断发,披草莱而 邑焉。”

在整个中古时期,南方民族都以织树皮著称。《赤雅•卉服》说“南方草木可衣者曰卉服。 织其皮者,有勾芒布、红蕉布、弱锡衣苎麻所为”。

海南岛的古代民族属于“南蛮”集团的组成部分,上古有“儋耳国”、“雕题国”或说属于 “骆越”一支,中古以来以“黎”、“黎峒”著称,是树皮布文化发达和延续长久的地区。 《山海经•海内南经》载:“离耳国、雕题国、北胸国,皆在郁水南,郁水出湘陵南海。” 晋郭璞注记“馊离其中,分令下垂以为饰,即儋耳也。在朱崖海渚中。”宋《太平寰宇记》 卷169“儋州”条引:“《山海经》曰儋耳,即离耳也。俗呼山岭为黎,人居其间,号曰生 黎。杀行人,取齿牙贯之于顶,以显骁勇。弓刀未尝离手,弓以竹为弦。绩木皮为布,尚文 身,富豪文多,贫贱文少,但看文字多少以别贵贱。”卷169“琼州”条载:“有夷人,无 城郭,殊异居,非译语难辨其言,不知礼法,须以威服,号曰生黎。巢居洞深,绩木皮为衣 ,以木棉为毯。”元《文献通考》卷331“黎峒”载:“黎峒唐故琼管之地,在大海,南距 雷州,泛属贫弱。妇人服缌缏,绩木皮为布。”清顾炎武《天下郡国利病书》第29册“广东 下”说:“黎人的短衣名黎桶或树皮布所制。”

东南亚的土著民族错综复杂,但与华南濮、越文化关系密切,汉晋以来许多南下的航海家就 目睹了印尼群岛、泰国等地土著的树皮布文化。印尼群岛的树皮布文化见于《通典》卷一八 八“边防四•南蛮下•火山”引三国吴康泰、朱应《扶南土俗传》,“火洲在马五洲之东, ……诸左右洲人以春月取其木皮,绩以为布,……又有加营国北、诸簿国西,山周三百里, ……人以三月至此山,取木皮绩为烷布。”⑥泰国古曰“扶南”,树皮织布文化见于《梁 书 •扶南国传》载,“又传扶南东界即大涨海,海中有大洲,洲上有诸簿国,国东有五马洲, 复东行涨海千余里,至自然大火洲。其上有树生火中,洲左近人剥取其皮,纺织作布,极得 数尺,以为手巾,与焦麻无异。”

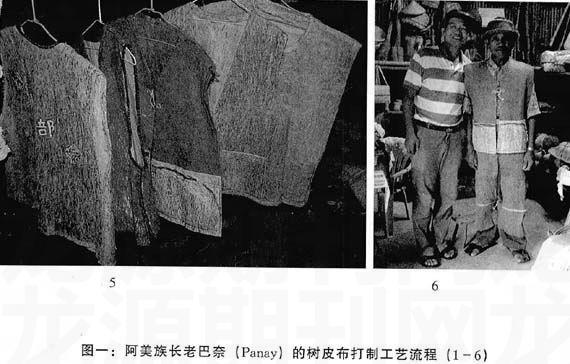

树皮布作为一类特殊的物质文化,在考古遗址中难于保存、难于发现,考古学者重建亚太地 区史前、上古树皮布文化的主要依据是打制树皮布石拍的识别、类型学和编年研究。这一工 作首先还是在台湾的史前考古中展开的,早在日据时代,日本考古学者鹿野忠雄在《台湾考 古学民族学概观》中,就记录了台湾考古遗址发现的“有槽打棒”和“菜刀型打棒”,并将 其解释为“树皮衣料打棒”,就是锤打树皮布的主要工具。⑦此后,凌纯声先生在华南及 东 南亚树皮布文化的研究中也相继确认了台湾史前考古发现的“树皮布石打棒”、“树皮布 石拍”的功能。⑧由此证明,台湾原住民的树皮布文化经历了数千年的历史发展。

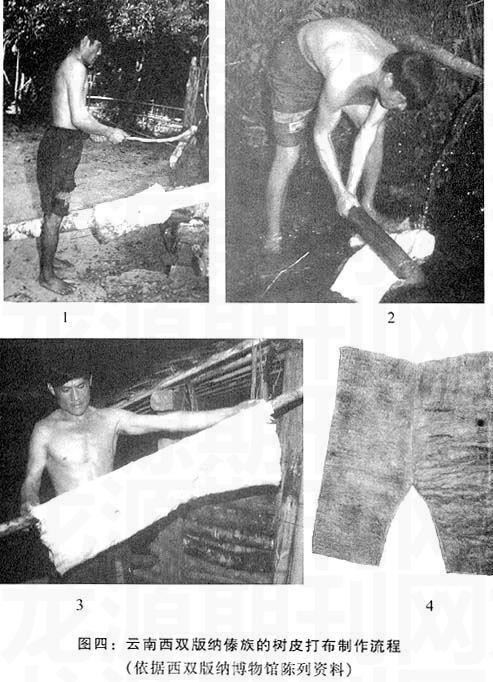

在亚太地区的考古发现中,树皮布石拍的空间分布与上述历史文献所见华南、东南亚土著民 族历史上的树皮布文化空间分布基本吻合,在华南的浙江、福建、广东、香港、台湾、越南 、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾等地都有不同程度的发现。⑨邓聪先生根据东南亚和太 平 洋民族志上树皮布打棒的形态功能,将华南和东南亚考古发现的树皮打布石拍分成复合型( 即装柄型)和棍棒型(即带把型)两类,依据考古出土的地层和年代学资料,考察了这一地 区史前树皮布树皮打棒从复合型发生,向棍棒型发展的序列(图一、图二),并从树皮打布 石的编年,考察了树皮布文化的源流史,即起源于环珠江口距今5000~6000年前的大湾文化 ,之后向南传播越南北部距今3500~4000年间的冯原文化,距今3500年前后的泰国及马来半 岛,菲律宾、台湾等地不超过3500年,大洋洲岛屿在距今3500年之后。⑩树皮布打布 石拍的 考古发现于编年研究,不但从考古实物资料上再现了华南、东南亚土著树皮布文化的内涵, 而且石拍的编年所反映的树皮布文化的华南起源、东南亚和太平洋群岛传播扩散,还再现了 华南百越先民与太平洋南岛语族的民族源流史。

三、亚太土著民族志上树皮布文化的比较与思考

在历史文献与考古资料所反映的华南、东南亚至太平洋土著民族的树皮布文化圈中,除了 前 述台湾台东阿美族都兰部落长老巴奈家的树皮打布工艺外,民族志上的树皮布文化还见于与 华南濮、越民族有密切源流关系的海南黎族、云南傣族、越南中部山地布鲁—云侨族(Bru- Van Kieu),及美拉尼西亚、波利尼西亚等太平洋上“南岛语族”的民族志中。这些珍贵的 树皮布民族志,是研究亚太海洋地带树皮布文化史不可或缺的资料。

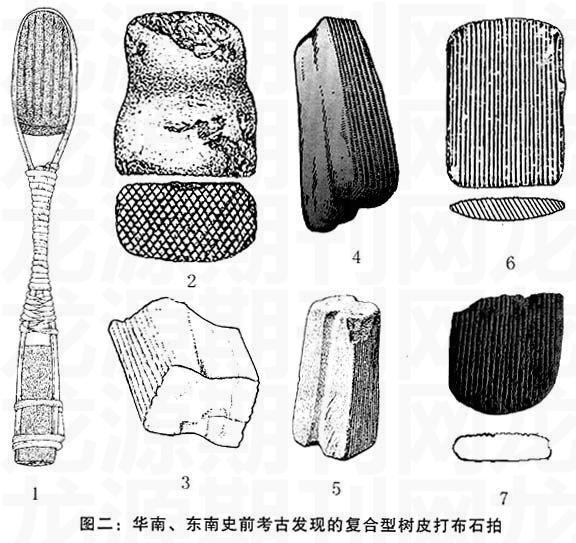

川滇黔高原所在西南地区自古是濮越杂处之地,越人支系庞杂,滇越、夷越、腾越等相继活 动于这一带,随着汉晋以后西瓯、骆越等支系的西迁,西南越人后裔相继发展演变,成为当 代之傣、布依、侗、水、壮等壮侗(壮傣)语族各民族文化,他们包含了大量的百越民族特 有文化的积淀,云南西双版纳傣族树皮布就是其中之一。据西双版纳博物馆的调查,傣族是 华南大陆保存完整树皮布工艺的少数民族族群之一,傣族将选好构树段后,用特殊的木锄将 树 皮缓缓剥下来,之后用大型木锤锤打树皮,锤打过程中不断淋水于树皮之上,直到将树皮拍 打成柔软、延展的树皮布,并缝制成帽子、衣服、裤子、毡子、座垫、被子等丰富的树皮布 产品(图四)。(11)

依前述汉文史籍记载,中古以来海南的“黎”、“黎峒”就是“绩木皮为布”著称,在近现 代民族志上,黎族树皮布文化仍见于三亚、五指山、东方、琼中、保亭、陵水、乐东、昌江 、白沙等县市,其树皮布又称纳布、楮皮布、谷皮布等,制作树皮布的主要步骤是扒树皮、 修整、将树皮放在水中浸泡脱胶、漂洗、晒干、锤打成片状和缝制,树皮布可剪裁缝制枕头 、被子、帽子、上衣、裙子等。在陵水、保亭、通什、白沙、昌江等县市的黎族博物馆都陈 列有树皮布制品。

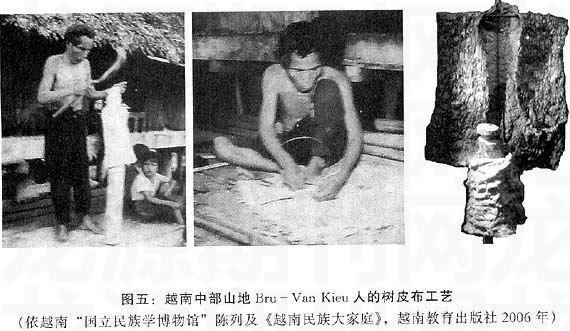

越南是东南亚半岛少数保存树皮布工艺民族志的地区之一。越南的50个民族中,绝大多数为 越芒语族,其中京(越)族人口将近占全越90%,为古代百越一支骆越民族的后裔,居于越 南 中北部,此外中南部还有南岛语系的印度尼西亚语族的占人。树皮布工艺见于中部山地民族 布鲁—云侨族(Bru-van kieu),属于南亚语系的猛高棉语族。布鲁—云侨族的树皮打布工 艺与傣族类似,这里的土著人用刀背将树皮从树材剥下来后,要在水中浸泡10天,然后晾干 ,再拍打成柔软的树皮,之后树皮布被裁缝成各种需要的帽子、服饰(图五)。(12)

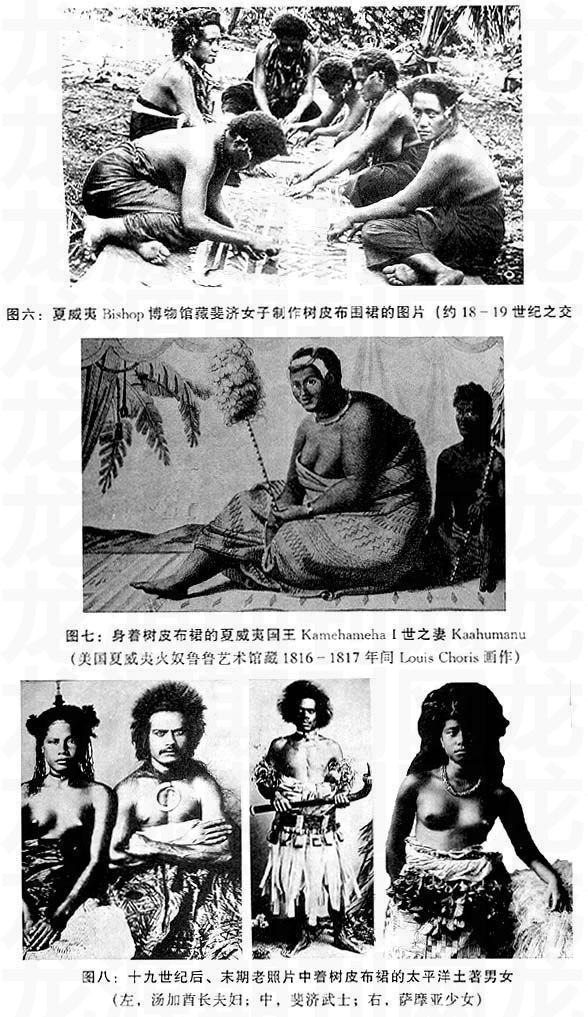

太平洋群岛是华南树皮布文化在亚太海洋地带传播的远端,考古发现太平洋最古老的树皮布 文化遗存是波利尼西亚上法属社会群岛Huahine岛上距今700-1100年遗址中的木质树皮布拍 ,新西兰的Waikato也发现了距今300-400年的树皮布木拍。(13)美拉尼西亚、波利尼 西亚土著 南岛语族的树皮布文化是迄今世界上最精美、最充分发展的,在17世纪以来西方航海家、传 教士和人类学家进入太平洋群岛时,南岛土著的服饰都是树皮布、草裙、羽毛与贝壳制品, 这一服饰文化延续了相当长一段时间,包括土著社会的上层都保留这一重要的传统文化,相 继出现于欧洲画师、摄影师的作品中。如美国夏威夷Bishop博物馆藏一幅斐济女子制作树皮 布围裙的图片,与当代西萨摩亚等地尚存的树皮布打制、印花技术完全一致(图六)。美国 夏威夷火奴鲁鲁艺术馆还收藏一幅1816-1817年间Louis Choris画作的夏威夷国王Kamehameh a之像,Kamehameha皇后下身穿着精美几何纹的树皮布围裙,优雅大方(图七)。此外,新 西兰Dunedin博物馆藏一幅拍摄于1859年的老照片,画面是一对汤加青年酋长夫妇,下身同 样围着精美大方的几何纹树皮裙(图八:左)。英国伦敦一出版商收藏的一幅19世纪末的斐 济武士老照片,身着树皮衣、手握武士棒(图八:中)。(14)在萨摩亚首都阿皮亚(A p ia)的老照相馆中,藏有一幅19世纪末萨摩亚少女的漂亮肖像照,也有着一件精美的几何纹 印花树皮裙(图八:右)。(15)

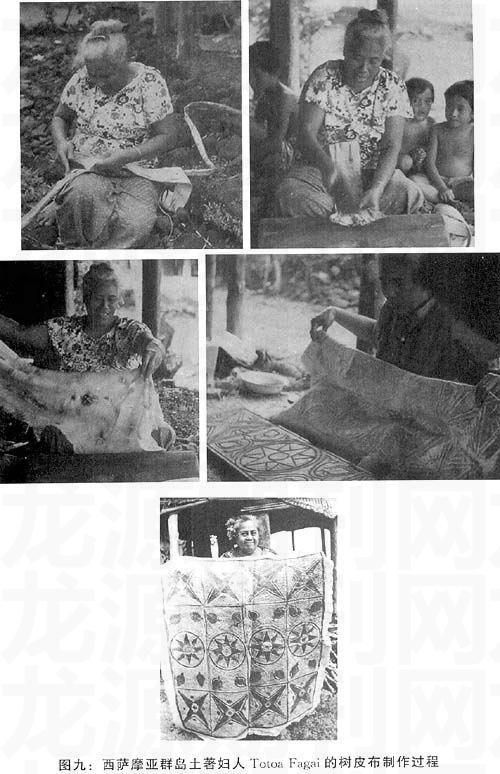

太平洋群岛土著民的树皮布制作工艺保存得相当完整,新西兰奥克兰博物馆的民族学家Roge r Neich与Mike Pendergrast于1980年还在西萨摩亚群岛上调查记录了土著妇人Totoa Fagai 制作树皮布的精彩画面。西萨摩亚人树皮打布的首选树材也是Broussonetia papyrifera( 构树),也有少数使用Breadfruit/Artocarpus(面包树)和Banyan/wild Ficus(野生榕) 的。制作树皮布时,Totoa Fagai将构树段上的树皮剥下来,用刀片和贝壳刮去树皮外皮保 留内侧纤维层,然后将树皮平置于木墩上,用刻划有各种几何纹的木拍用力敲打,直到打出 一片柔软的树皮布,打制成的树皮布再置于涂有红色颜料、刻有各种几何纹样的木印模板Ap eti上印出精美的纹样(图九、十)。(16)

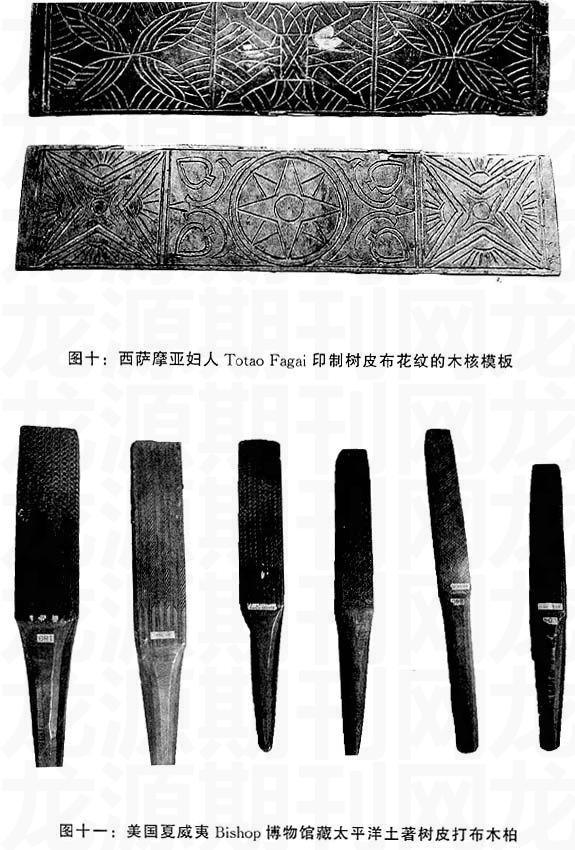

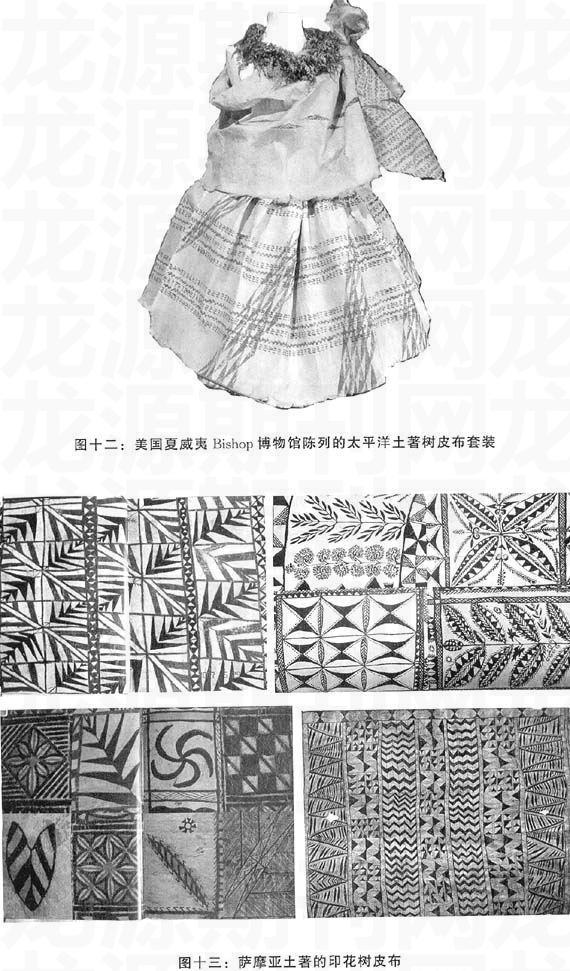

在华南、东南亚考古发现的大量树皮打布石拍有别的是,太平洋土著使用的树皮布打棒是坚 硬木材加工成的,形态上同于前述棍棒型石拍。美国夏威夷Bishop博物馆收藏大量这类棍 棒型树皮打布木棒,刻划有网格纹、条文、叶脉纹、曲折纹等各类几何纹样(图十一)。太 平洋树皮布文化的完善与精美,充分表现在树皮布服饰的类型和纹样上,树皮布服饰不需复 杂的裁剪和款式设计,自然流露的朴实、纯美是该服饰文化的内在魅力(图十二、十三)。 (17)

总之,在亚太土著民族志丰富的树皮布文化遗存,不仅为认识人类服饰全史提供了新的视角 ,而且为认识华南、东南亚、太平洋土著民族史及文化史,提供了不可多得的实证资料。 台 湾阿美族、云南傣族、海南黎族、越南Bru-Van Kieu人及西萨摩亚等土著的树皮布基础工艺 基本一致,只是太平洋土著的树皮布文化内涵更为复杂、丰富,尤其是树皮布上各种几何花 纹的印制,体现了树皮文化传播过程的充分发展。亚太土著地带的树皮布文化圈,突显了“ 百越—南岛”古今文化的源流及其共同体性质。

注释:

①凌纯声:《树皮布印文陶与造纸印刷术发明》,台湾中央研究院民族学研究所,1963年。

②邓聪:《香港古代树皮布文化的发现及其意义浅释》,《东南文化》1999年1期; 《 从二重证据法论史前石拍的功能》,《东南考古研究》第三辑,厦门大学出版社2003年。

③林惠祥:《台湾番族之原始文化》,中央研究院社会科学所专刊第3号,1930年。

④郁永河:《稗海纪游》卷下第33页,“台湾文献丛刊第44种”,台湾文献史料丛刊第七辑 ,台北大通书局1984年。

⑤林惠祥:《台湾番族之原始文化》上篇第三,前中央研究院社会科学研究所专刊 第3号,1 930年,转载蒋炳钊编《天风海涛室遗稿》第91页,鹭江出版社2001年;刘其伟:《台湾原 住民文化艺术》第124页,台湾雄狮图书2004年第八版。

⑥火洲、加营国在印尼群岛,参见陈佳荣编:《外国传》第23页,香港海外交通史学会2006 年版。

⑦鹿野忠雄着,宋文熏译:《台湾考古学民族学概观》(台湾:台湾省文献委员会,1955年 )页36-39。

⑧凌纯声:《华南与东南亚及中美洲的树皮布石打棒》,《树皮布印文陶与造纸印 刷术发明》(台湾:中央研究院民族学研究所,1963年),页185-187。

⑨邓聪:《香港古代树皮布文化的发现及其意义浅释》,《东南文化》1999年1期; 《史前蒙 古人种海洋扩散研究——岭南树皮布文化发现及其意义》,《东南文化》2000年1期;凌纯 声:《树皮布、印纹陶与造纸印刷术的发明》,台湾“中央研究院民族学研究所”专刊之三 ,1963;何文王普:《关于冯原文化遗址重的一些所 谓“石拍”,Amara Srisuchat:《泰国 的树皮布石拍》,均载《东南亚考古研究》第三辑,厦门大学出版社2003年;连照美:《台 湾的有槽石棒》,《大陆杂志》第58卷4期(1979年);李德仁主编:《郭德铃先生收藏史 前暨原住民文物图录》,台湾史前文化博物馆2003年;H.Otley.Beyer,Philippine And Eas t Asian Archaeology,P.40,National Research Council Of The Philippines,Bullet in 2 9,University Of The Philippines,1948.F.landa Jocano ,Philippine Prehistory ,P.101,University of the Philippines System,Diliman Quezon City,1975.

⑩邓聪:《史前蒙古人种海洋扩散研究——岭南树皮布文化发现及其意义》,《东南文化》 2000年1期;《从二重证据法论史前石拍的功能》,《东南考古研究》第三辑,厦门大学出 版社2003年。

(11)笔者在云南景洪西双版纳博物馆陈列所见资料。

(12)笔者在越南河内越南“国立民族学博物学博物馆”陈列所见资料;并见Bao Tang Da n Toc Hoc Vietnam,Dai Gia Dinh Cac Dam Toc Viet Nam,P.14-15,Nha Xuat Ban Jia o Duc,2006(越南国立民族学博物馆编《越南民族大家庭》第15-15,越南教育出版社2006 年);Nguyen Van Huy ,The Cultural Mosaic of Ethnic Groups in Vietnam ,P19-22, Education Publishing House of Vietnam,2004(阮文惠编《越南民族文化集萃》第19-22 页,越南教育出版社2004年)。

(13)Roger Neich and Mike Pendergrast,Pacific Tapa,P9-12,University of Hawa ii Press,1997.

(14)T.Barrow,The Art and Life of Polynesian ,PP.85 31 64 83,Charles E.T uttle Company,Inc,1972.

(15)Roger Neich and Mike Pendergrast,Pacific Tapa,P11,University of Hawaii Press,1997.

(16)Roger Neich and Mike Pendergrast,Pacific Tapa,P12-15,University of Haw aii Press,1997

(17)Roger Neich and Mike Pendergrast,Pacific Tapa,P12-15,University of Haw aii Press,1997

〔责任编辑:黄润柏〕