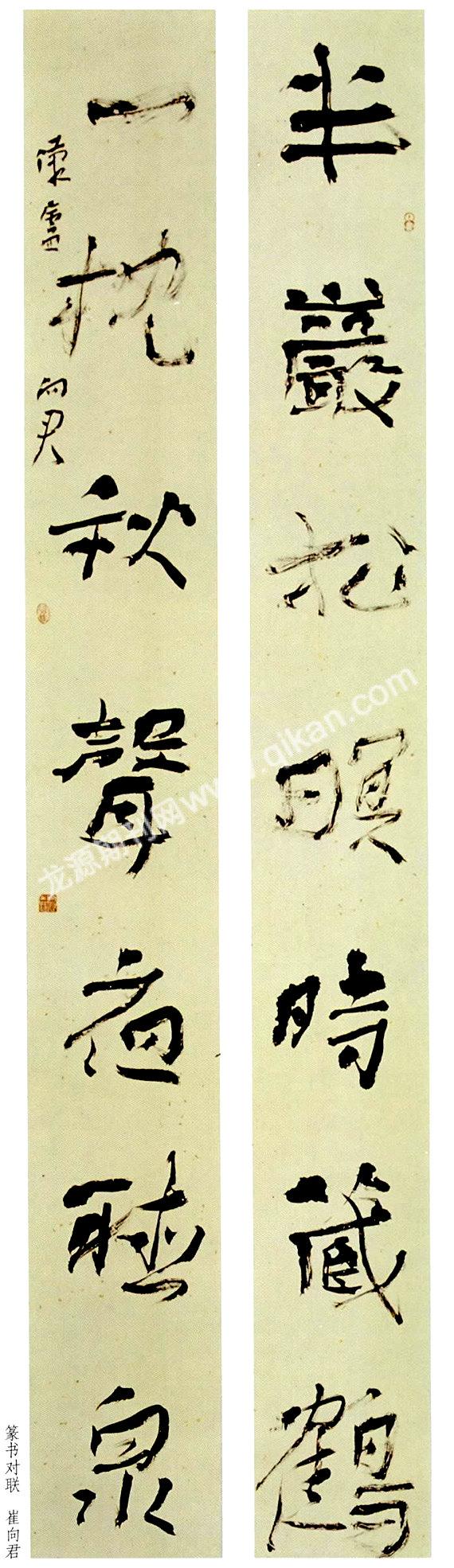

书法家崔向君(三)

2009-11-01

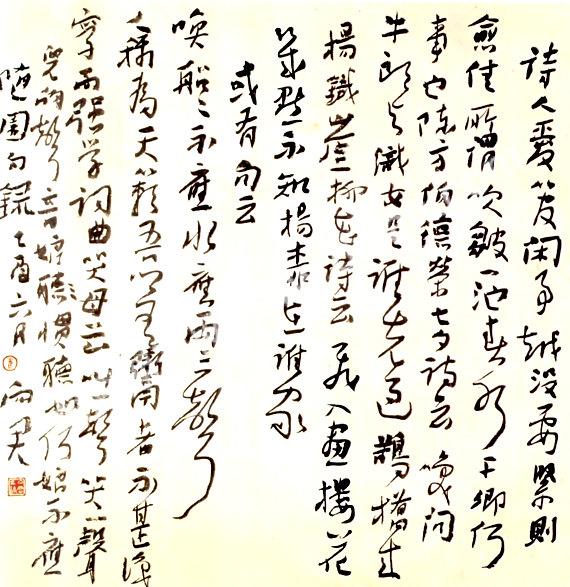

王羲之《二谢》帖临习浅谈

崔向君

在书法史上,有两位超一流的大师——王羲之和颜真卿。而王羲之处在东晋时期,对行草书书体的定型有博采、归纳、整合、创变之功,并使其尽善尽美,“大统期至,万世不易”,被后世尊为“书圣”。无论是笔法、结体,还是章法、气韵等等,王羲之书迹均达到了登峰造极的高度。被后世所遵从。特别是唐太宗李世民极力尊崇之后,被书家们奉为学习行草书的圭臬。甚至可以说,王羲之的笔法系统和结体方法成了后世行草书的“游戏规则”。王羲之行草书迹除神龙本《兰亭序》外,尤以其尺牍书迹更能表现东晋时期文人墨客俊朗雅逸、萧散超迈的风度和襟怀。《二谢》帖便是王羲之尺牍作品中的一件代表品。

《二谢》帖,全帖共五行三十七字,以启首“二谢”二字而得名。该帖神采俊逸,从容而潇洒,笔法方圆兼施、精绝超伦,节奏疾缓鲜明,变化丰富而和谐大方。临习时除了整体把握上述艺术特征外,还须从以下四个方面剖析全帖,将艺术感受落到实处。在明确其艺术高妙境界的前提下,将其技术招数总结出来,便于全面、细致、深入地掌握。

一、大小参差,变幻莫测。该帖乍看大小变幻,层次丰富,犹似“大珠小珠落玉盘”。仔细观察后得知“谢”、“静”、“女”、“爱”、“议”、“边”等字较大,而“良不”、“再拜”、“儿悉佳”、“患者善”、“所送”等字较小,大小穿插,变化生动。

二、映带组合,连绵起伏。帖中“比面”、“良不”、“羲之女”、“再拜”、“想邵”、“患者”、“当试”等映带组合分布在整个作品不同的部位,使得作品酣畅贯气,连绵起伏。宋代米芾尺牍多用此法。

三、粗细变化。对比强烈。该帖最细的笔画与最粗的笔画相差好几倍。像一首交响乐中的高音和低音的变奏,给人以强烈的艺术感受。帖中整体上第一行笔画较粗,第三行笔画较细,而行与行之间局部粗细的变化和每行之中粗细的变化,则更加错综微妙,令人感叹不已。

四、节奏感受,优美动人。该帖首行行笔稳健,节奏平缓,行末三字行笔稍快。至第二行“静”字右部“争”字行笔开始加快,接着“羲之女爱再拜”六字飞泻直下,起伏跌宕,牵丝映带,一气呵成,直接进入全篇节奏之高潮。从第二行补加的“弥”字到第三行的“前”字,恢复平缓状态,与首行相照应。而从“患者善”开始至最后两行笔速又略为加快,与第二行节奏高潮相呼应。最后的“边剧”二字,挥洒飘逸,特别是“剧”字,雅韵空灵,意犹未尽,犹如一首美妙乐曲的尾音止后,余音绕梁,三日不息。真可谓“此曲只应天上有,人间能得几回闻”!

创作中的一件小事

崔向君

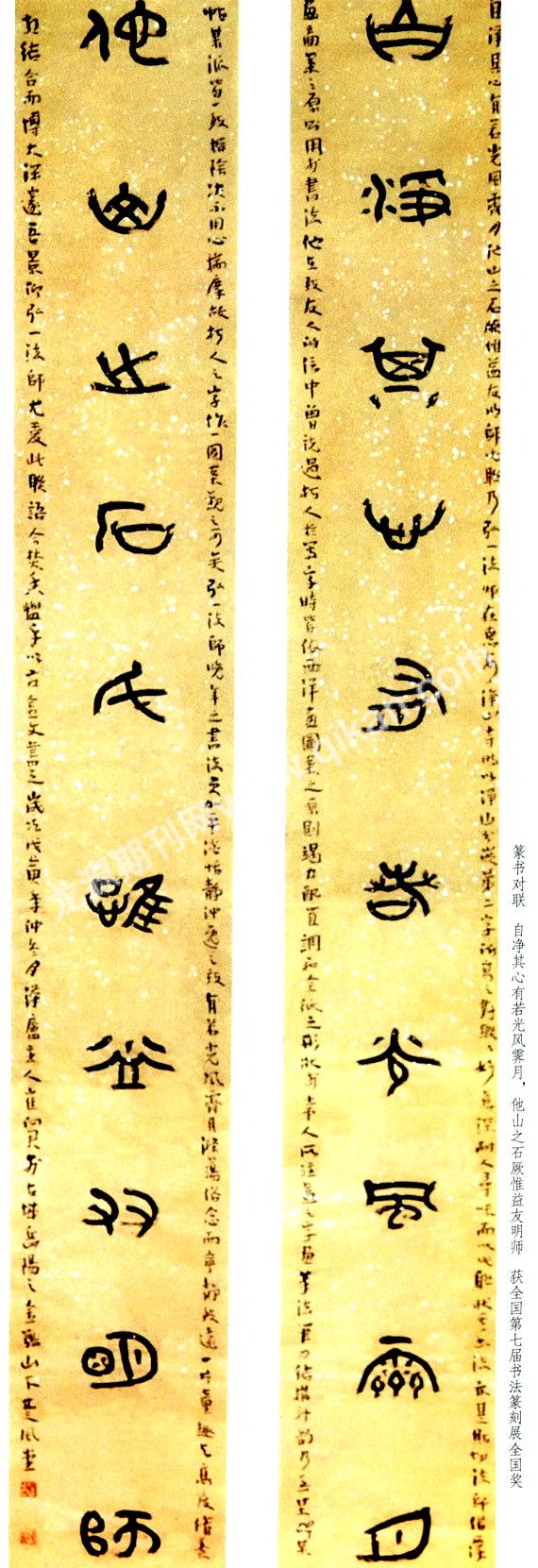

2006年12月15日上午,我在石家庄东方美术学院完成为期三天的讲学任务,返湘候机时,接到《青少年书法报》释诠兄的电话,告诉我该报明年第一期增加一张副刊,需要一些文章,嘱我写一篇。我问:“写点啥呢?”释诠兄说:“与书法篆刻有关的都行,最好能让读者看了觉得有趣的。”写什么能有趣点呢?想来想去,我决定将自己在第七届全国书法篆刻作品展中获奖作品的创作中的一件小事记录下来,看能否博读者们一粲。

我投稿“七届全国展”的作品是一幅大篆对联。此联是弘一法师在惠安净山寺时,以“净山”分别嵌入上下联中第二字所作而成。联曰:“自净其心,有若光风霁月;他山之石,厥为益友明师。”我觉得大篆创作是一件很难的事情。首先是要选择比较合适的内容,如果是对联,其意境应该浑厚古朴,耐人寻味才好;其次是所选联语的文字要能查得到相应的古籀文字。然而即使是配齐了古籀文字,各字的结字特征和艺术风格又不见得统一。因此,大篆创作的确很难。看来创作好这幅大篆对联作品,还真得花大功夫才行。

经过反复思考和实践,我决定以金文的线质为基调,揉和吴昌硕临猎碣文字的笔意,将查到的秦以前分属各国不同地区的古籀文字。用长沙子弹库楚墓出土的《楚帛书》和马王堆出土的《阴阳五行》甲篇篆隶帛书椭圆形踝扁状作为统一的外形,使其大体风格趋于协调进行创作。而这种办法又恰恰符合弘一法师在书法创作中所持观点和采取的方法。于是,在创作草稿完成后,我又查阅了相关的资料,为大篆对联的主体配写了近两百字的行书长款。款文是:“自净其心,有若光风霁月;他山之石。厥为益友明师。此联乃弘一法师在惠安净山寺时以净山分嵌第二字所写之对联,联妙意深,耐人寻味。而以此联状其书法,亦甚为贴切。弘一法师借西洋画图案之原则,用于书法。他在致友人信中曾说过‘朽人于写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和纸上之形状,于常人所注意之字画笔法笔力结构神韵乃至某碑某帖某派皆一致摒除,决不用心揣摩,故朽人之字作一图案观之可矣。弘一法师晚年之书法更加平淡恬静。冲逸之致,有若光风霁月。涤荡俗念而宁静致远……”

在书写这幅对联时,我是将四尺仿古洒银宣纸对裁后,每条写上5个字,然后再将其对应粘连而成的。粘好后感觉效果还不错,来不及细看,便乘兴将上面的长款分四条分别题写在上下联的两侧。最后钤上一朱一白两枚名号印章。至此,才将这幅作品创作完成。然而,当我悬挂上墙,退后仔细品味的时候,一个问题出现了!我在粘贴下联的上下两段时,未来得及仔细端详,下联第5字书写时位置略为偏上,加之笔画又少,因此与第6字之间的距离与其他字的间距相较明显偏大一些。由此,使得此二字之间的气脉有了空隙,不够连贯。由于左右两侧边款行书小字已经写好,因此不能裁开重接。怎么办?最简单的办法就是在此二字之间加盖一个印章以使其气脉连贯起来。然而我转念一想,这样做不是欲盖弥彰,清楚地告诉评委们这个小小的失误吗?不行,得想别的招。

后来。我想到了前人写字时不小心毛笔滴落纸上的“雅墨”。我可否借鉴一下,主动地滴两点“雅墨”在二字之间呢?既让人感觉不到是一种有意行为,又可以弥补这个小小的失误。于是我先在废宣纸上滴了两滴相连的墨滴,撕下来在二字之间反复调整摆放位置,确认放到最恰当的位置后,取走小纸片,真的将“雅墨”滴在作品上,果然弥补了因失误出现的小破绽,并获得大多数评委的认可,评奖时获得了较多的票数而摘取了“全国奖”。

“七届全国展”开幕式后,和我一同观看获奖作品的一位书友看了我的这件作品后,感慨地说:

“向君,你胆子真大,滴了墨滴的作品也敢投全国展。”我报之以神秘的一笑。

在返湘的火车上,我打开“七届全国展”作品集,观赏获奖作品图录。当我翻到自己的这一页时,定睛一看,不禁哑然失笑——好心的美术编辑排版时,还真的将我有意滴下的两滴“雅墨”当做不小心滴落的墨点,在电脑中给去掉了!

2006年12月21日

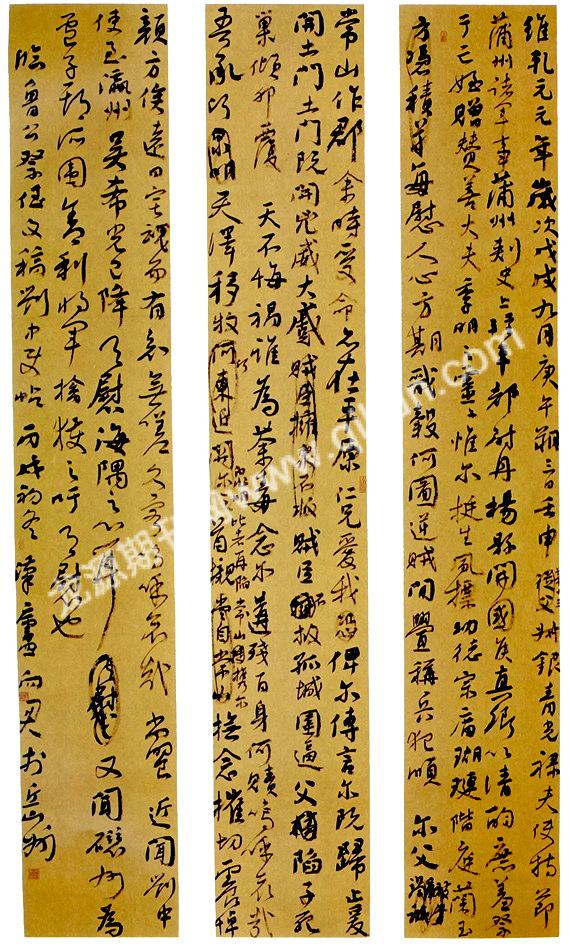

心恸义愤情驭笔驰——颜真卿《祭侄文稿》章法赏析

崔向君

颜夏卿《祭侄文稿》(见封二)的幅式是古代通行的手卷形式。全篇二十三行,行距大于字距,即行距分明而字距紧密。我们从五个方面来分析章法构成的几类因素。

第一是字与字的连接形式。全篇的每一行都是以不同长短和不同数量的字节连缀而成的。字与字之间轴线能移连贯成一线的字组为字节。在《祭侄文稿》中最短的字节只有一个字,最长的有五个字。不同长短的字节连缀成行后便产生了空间字势的节奏层次。获知了这种观察方法后,便能帮助我们理性地分析和掌握《祭侄文稿》字与字之间的组合规律,并运用到自己的创作中去。如第一行“维”、“乾元元年岁”、“次戊成”、“九月庚”是由一、五、三、三共四种不同长短的字节组合而成的。又如第九行“人心”、“方期戬”、“谷”、“何图”、“逆贼闲”是由二、三、一、二、三共五种不同长短的字节组成的。以此类推,便可观察和感受到全篇丰富的疾缓起落、抑扬顿挫的字势节奏。

第二是字节轴线的欹正变化。全篇每行的字节轴线正直与倾斜相辅相成。有几组轴线倾斜角度较大的字节前后呼应,使得全篇神韵飞动、气势磅礴。如“九月庚”、“羞祭于”、“有知”、“无嗟”、“哀哉”、“尚飨”等等。

第三是字形外廓的变化。字的长短、宽窄、大小的变化在《祭侄文稿》中被运用得非常丰富。如“赞善”与“犯顺”长短的对比,“军事”与“蒲州”宽窄的对比,“史上”、“摧切”大小的对比组合在作品中比比皆是。另一种情形是字形外廓几何形状的变化组合,如圆形、方形、菱形、三角形、多边形等形状的组合变化既生动又有秩序。变化最丰富的要数第五、六行和倒数第一、二行。

第四是疏密开合的变化。行与行、字与宇之间疏密开合的对比成为全篇非常重要的变化形式。一种是自然形成的密集,如涂抹后添加的小字使行距并拢。另一种是人为的疏空,如第三、四行,第十五、十六行宽敞的行距,“顺尔”、“爰命”、“覆天”等字与字之间的空白,以及“吾承”之下大段的留空,均起到至关重要的“字眼”和“透气”的作用。

第五是墨色的变化。墨色的变化是全篇的另一个特色。因为作者情绪激越,笔不追意,沾墨次数较少,故而通篇渴笔御气,笔走龙蛇,枯多润少。然而给人的感觉却是“干裂秋风”之中蕴含春雨,没有火燥之气,郁勃而沉雄。这是由于作者多年积累的深厚的艺术功力和人文修养的结果。

以上是从理性的层面对作品章法构成的形式因素进行的观察和分析,然而《祭侄文稿》是一篇以情驭笔、不计工拙、直抒胸意的千古绝唱,以情感的起伏跌荡为线索来诵咏全篇时。更加令人荡气回肠、浮想联翩。

从第一行至第六行,作者压抑悲痛、义愤的情绪,根据祭文的格式叙述时间、身世和祭悼的人物,行笔较为平稳、圆浑。当写到第七行“惟尔挺生”时,激越悲愤的心情再也无法抑制,心潮澎湃,有如暴风骤雨般从笔下展现出来。写到“贼臣不救”之后,悲痛之情充溢胸堂,纵笔浩放,点画粗壮厚重如铁板铜琶。铿锵轰鸣。字体的势态也不再矜持端严,笔速也开始加快,涂抹圈改屡屡可见。字形、字距、行距忽大忽小,笔画的粗细、字形的欹正、墨色的枯润等变化更加频繁。时而滞重,如哽咽不前;时而纵放,如慷慨悲歌。当写到第一遍“呜呼哀哉”时。四字连绵迅疾,将悲痛之情推向峰巅。接下来的“吾承”二字再掀巨浪,“首榇”之后,上下左右写了又改,改了又写,仿佛置身于情感波澜的巨大旋窝之中,泣血哀恸,长歌当哭。最后几行如电闪雷鸣、山呼海啸一般,令人触目惊心、撼魂震魄。

书法创作最难的是融情入书,将情感的波澜起伏与笔画、结构、章法融和一体。换言之,笔画、结构、章法能将作者的喜怒哀乐充分地表现出来,才是书法作品的最高境界。颜真卿的《祭侄文稿》即是在一种特殊感情支配下完成的一件气贯长天、震撼人心的旷世绝品。