小学数学应用题教学生活化初探

2009-09-18张善发

张善发

现实世界是数学的丰富源泉,也是数学应用的归宿。任何数学概念都可以在现实中找到它的原型只要细心地观察周围的世界,我们就能发现,到处都是数学。然而,正是在这样一种理念的指引下,我们重新审视了现行的小学数学应用题教学,却惊异地发现:时至今日,教材中随处可见的仍然是“修一条水渠……”、“加工一批零件……”等严重脱离了学生生活实际的“经典”应用题。学生既不知所学的数学“从何而来”,更不知将“走向何处”。他们每天只是在反复的“类化”训练中习得机械的解题技能,而一旦面对真实的、源于生活的问题情境,他们往往束手无策。

基于以上认识,我们试图通过将现行教材中枯燥、脱离学生实际的应用题还原为取之于学生生活实际、并具有一定真实意义的数学问题,激发学生学习应用题的兴趣,并让他们在研究现实问题中去学习数学。

一、应用题内容生活化

数学源于生活,生活中又充满着数学。如果我们的数学教学能紧密地联系着学生的生活实际,让教学更贴近生活,让学生在生活中看到数学,摸到数学,将会使学生不再觉得数学是皇冠上的明珠而高不可及,不再觉得数学是脱离实际的海市蜃楼而虚无飘渺。

教材中的某些应用题,由于脱离学生生活实际,缺乏生活味、应用味,学生既无相关的生活经验或模型可参照,更无法透彻地把握这类问题的结构,这给他们的学习带来困难。用学生熟悉的感兴趣的生活素材来取代教材的例题,或由教师改编,或由教师引导学生自行改编,会使他们有种“亲临其境”的感觉,从而不断激励他们积极探索求解的强烈愿望。

心理学研究表明:当学生学习的内容和学生熟悉的生活背景越接近,学生自觉接纳知识的程度越高。我们若能从学生的生活经验中搜集信息,并从中直接提炼出应用题,会使学生感到数学就在自己身边,看得见、摸得着,对数学消除畏惧感,从而产生亲切感和浓厚的学习兴趣,激活学生学习的内驱力,激发学生智慧的火花。

二、应用题表述灵活化

课程标准指出:内容的呈现应采用不同的表达方式,以满足多样的学习需要。在教学中教师可以突破教材在内容呈现方式上的局限性,采用多种多样的形式,直观形象、图文并茂、生动有趣地呈现素材,提高学生的兴趣,满足学生多样化的需求。因此,在“改造”内容的同时,我们对应用题的呈现形式也可以做一些有益的探索:一改某些应用题呈现方式单一,“纯文字化”的表述模式,有机地将对话、图画、表演等引进应用题教学。

1、对话形式

例如:“小龙和小丽住在一个院,上学时小龙每分钟走80米,到学校用7分钟。小丽比小龙多用1分钟,小丽每分钟比小龙少走多少米?”一题可采用如下对话形式:

甲{小龙}:“我们俩住同一个院子,从家到学校距离一样,为什么上学你总是比我提前离开家?”

乙(小丽):“因为我走得慢,比你多用1分钟。”

甲(小龙):“我到学校用7分钟。”

乙(小丽):“那我就是用8分钟。”

甲(小龙):“我每分钟走80米,你呢?”

乙(小丽):“我不告诉你,你能不能算出我每分钟走几米?比你少走几米?”

这种形式生动、活泼,而且在对话过程中隐含了解题思路,降低了学习难度,易于学生接受。

2、图画形式

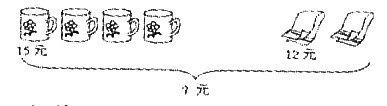

例如:“一个瓷杯15元,一条毛巾12元,图书室买了4个瓷杯,2条毛巾,一共花了多少钱?”

可用图画表示如下:

这种形式,清晰明了,直观形象,帮助学生整体把握应用题的解题思路。

3、表演形式

例如,“图书室第一周借出图书288本,第二周借出342本,还剩590本,图书室原来有多少本书?”由于学生生活经验少、理解力有限,往往会被“还剩”迷惑,误用减法。这道题可以让学生借助简单的道具上台表演:第一周学生从图书室借走一些书,第二周又有学生从图书室借走一些书,管理人员经过查对,发现图书室还存有590本书,于是管理人员提出一个问题:“图书室原来有多少本书?”学生看完表演,立即会在脑海中建立正确的思路,图书室的书分为三部分:第一周借出的,第二周借出的,还剩下的。把这三部分加起来,老师图书室原有的图书数量。

这样通过模拟生活、创设情境而呈现给学生的应用题,把静态的情节变为动态的亲身感受,学生亲身体验到应用题的实际情节,弥补了他们生活经验缺乏的不足,帮助学生深刻理解数量关系。

三、应用题结构“开放化”

我们的应用题教学曾给学生展示了这样一个误区,那就是任何数学问题,它都.具有完整的结构:包括“适量”的条件、“唯一”的答案、相对“程式化”的数量关系等。我们的学生正是在这样一种反复训练中学习数学,而现实生活中“真实”的数学问题并非如此。恰恰相反,几乎没有哪一个问题拥有的条件是恰好的,问题答案有时也并不唯一。针对这一情况,我们对应用题的结构作了一些大胆拓展,试图以具有开放结构、富于真实意义的数学问题取代现行教材中“封闭”的应用题,以使学生在发散性、多维度的思维活动中提高解决实际问题的能力。

1、结构不良的数学问题

一方面,可以提供条件不足的应用题,让学生在分析问题的同时学会捕捉欠缺的条件,然后自己去搜集并予解答。比如“给我们班每位同学都做一条底6分米,高2分米的红领巾,共需多少面料?”解答这一问题时还需知道“全班的人数”,这一数据就可以让学生根据班级情况自己去搜集。

另一方面,还可以提供一些纯条件或纯问题的应用,让学生自己根据条件或问题自由展开联想,发散思考。如“六年级有男生150人,女生250人,由此你可以得出什么结论?”再比如“要求全校共有多少名学生,我们需要知道那些数据呢?”显然,第二个问题学生可以从多个角度进行分析:可以通过全校男、女生人数来求解;也可以通过每班人数、每个年级人数或其它一些数据来解答。有效地培养了学生收集、处理信息的能力,并给学生解决实际问题提供了某种真实的参照。

2、数据“盈余”的数学问题。

其一是条件过剩应用题。这样的应用题要求学生对问题中的数据学会正确的判断,并作出合理的取舍,以培养他们解决实际问题的能力。

其二是结论“不唯一”应用题。以“买花”一题为例,“如果给你50元,你可以怎样来合理地买花?”显然,问题的结论是开放的:学生可以用50元买任意一种花,也可以选择其中两种或三种进行搭配,而搭配方案也是多种多样的。像这样一种接近于真实情境的数学问题,对培养学生分析解答实际问题的能力大有神益,而这恰恰是传统应用题所无法比拟的;

应用题教学内涵丰富,如何让学生喜欢应用题,这是我们当前面临的问题。但我相信,只要教师通过一定的策略,为学生营造轻松的氛围,让学生觉得应用题离自己并不遥远,解答应用题有一定的价值。才能让学生喜欢上应用题。从而真正掌握应用题的解答方法。达到这种境界才算是一堂成功的应用题课。