冲赛康:拉萨的商魂

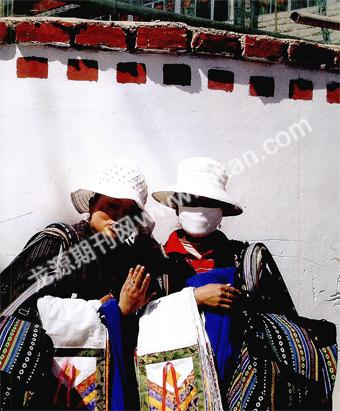

2009-08-19魏毅

魏 毅

2009年3月15日这天,堪称拉萨城商业之魂的“有机体”——冲赛康,迎来了重建之前的临时搬迁。

随着这一消息的迅速传播,这座其貌不扬的批发市场,以及蕴藏在这座建筑之下的所有一切,再次成为关注热点。

寻找

甲日巴·洛桑朗杰是一位拉萨城市历史的研究者,冲赛康不仅有他鲜活的童年记忆,也凝聚着他对整座城市的历史关怀。在他看来。冲赛康的故事远非一座30年历史的批发市场可以涵盖,在一幅呈现半个世纪前拉萨城市的手绘地图上,甲日巴指着位于八廓北街的一幢建筑说:“这就是最初的冲赛康。”

在商流熙攘的八廓街,甲日巴提及的“冲赛康”并不是一座惹人注目的建筑,院子里既无寺院遗迹,也无权贵后裔。与周围新建的藏式楼房相比,它布局陈旧、门窗狭小,同样是三层建筑,却明显矮了一截,只有屋顶厚厚的边玛草揭示它曾经不凡的身份。原来,这座冠名冲赛康的三层建筑,是清朝驻藏大臣最初的府邸,《清实录》、《卫藏通志》等史籍中提及的“通司岗”、“宠岗”,就是冲赛康在那个时代的另类音译。

如今,挂着“拉萨古建筑保护院”标牌的冲赛康,已经成为一座普通的居民楼,随着人口的增加,天井里新修了一幢楼房,将院落一分为二,我问一位正在洗衣的女孩,这个院子叫什么名字,她回答说:“夏院(意为东院)。”我追问以前是否叫冲赛康,她很肯定地强调,从她小时候起,这里就叫夏院。唯一让她不解的是,前排的老房子虽然陈旧,却“冬暖夏凉,比新修的房子舒服多了”。

至于冲赛康得名的由来,甲日巴并没有给出让人信服的解释。“赛”在藏语中既可以理解为“观赏”,也有“监督”的意思,似乎任何一种解释放到驻藏大臣的身份下都合情合理。有一天,我无意中走进冲赛康对面的一座小寺庙——弥勒殿,正在殿前工作的洛桑尼玛告诉我,这里供奉的弥勒佛叫做“冲赛强巴”。翻开甲日巴编写的《拉萨市城区历史》,书中这样介绍“冲赛强巴”——“有一段时期,八廓街杀人等不法事件屡有发生,为此在殿内供奉了一尊很大的泥塑弥勒佛像,以示监督,弥勒佛因此得名冲赛强巴。”

暂且无法判断“冲赛康”和“冲赛强巴”孰先孰后,因为冲赛康同样诞生于一个动荡不安的年代。在18世纪前期那段人心惶惶的岁月里,宗教与世俗两种力量隔街相望,守护着八廓街,也守护着这座城市的灵魂。

商“源”

当我们把目光转向近代,却不得不面对这样一个现实——如今以冲赛康批发市场为核心的繁华商圈,在30年前仅仅是一片湿地和一块平坝。那片湿地干脆连名字也没有,就叫“色穷当热”(意为小湿地);平坝则小有名气,叫做“冲赛康塘甸”(“塘甸”意即平坝),在甲日巴的童年记忆里,每到新年传大召期间,乃琼护法神在这块平坝上跳神,照例还要支一顶漂亮的帐篷。然而,除了正月初五短暂的热闹,这片小湿地只是八廓街孩童打发时光的嬉戏之所。

甲日巴的眼光或许有些挑剔,在他看来,1959年以前拉萨有资格称为市场的,只有八廓街。20世纪初,乔装打扮的日本僧人河口慧海历经险阻抵达拉萨,当他还在为是第一位到达拉萨的日本人的殊荣沾沾自喜时,却惊奇地发现市场上堂而皇之地售卖着来自他家乡的火柴。

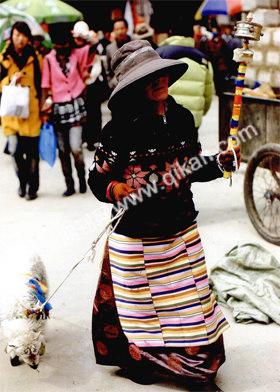

在描述拉萨的城市史时,通常的说法是“先有大昭寺,后有拉萨城”,作为藏传佛教的中心,这样的表述虽然接近事实,却忽视了商业的力量。事实上,“城市”这个词本身就表明了“城”与“市场”的紧密联系。一户朝圣的家庭千里迢迢来到大昭寺,当他们沿着八廓街虔诚祈祷的时候,很难不被这充斥五颜六色商品的花花世界所吸引。当下的版本则是:更多的朝圣者选择从冲赛康巷结束转经,因为那里连接着一座新兴的市场。

从某种意义上来说,商人和朝圣者曾经是维持拉萨活力的两种基本力量。他们都拥有信念、智慧和百折不挠的勇气。《格萨尔王传》中有条谚语:“来回汉藏两地的牦牛,背上什么东西也不愿意驮,但遇到贸易有利,就连性命也不顾了。”到了20世纪初期,“牦牛们”的脚步显然不止于汉地,八廓街不仅属于藏商,也属于京商、川商、滇商,还有尼泊尔商人、印度商人和克什米尔的穆斯林商人。人们在八廓街看到了越来越多的稀奇货——苏杭丝绸、川滇砖茶、景德镇瓷器、法国香水、瑞士手表、英国自行车、德国相机、美国汽油等等,俨然一个“小国际化市场”。

商人有着最灵敏的嗅觉,可以感知微小的、却富含深意的社会变化。河口慧海还在纳闷家乡的火柴是如何先于他进藏,商人们已经得出结论——“雪域净土”也要食人间烟火,在市场和资本前它蕴含着巨大的商机。事实上,当位于八廓东街的邦达仓大院在拉萨如日中天的时候,康巴商户邦达仓雄厚的商业资本让他们在西藏走向现代的进程中留下了独特的印记。

拉萨“汉正街”

1966年底,扎西次仁回到拉萨,相比10年前离开的时候,他发现这座城市正在经历着翻天覆地的变化,新盖的房子,宽阔的马路,连路旁整齐的树木也让他惊奇,而其中最大的变化是——“不再有那种热闹的中心市场”,“堆满各种物品的摊子看不见了。卖东西的叫喊声以及顾客们的笑声和那种讨价还价的声音也听不见了”,取而代之的是几个商品品种单一的国营商店。

那是一个匮乏的年代,人们压抑着对“物”的欲望。1978年,国家出台了鼓励个体、私营经济发展的政策,两年以后,拉萨市工商局为110户复商的个体商贩办理了营业执照,这些尚带几分疑惑的个体户成为改革开放以后拉萨市场最早的弄潮儿,其中一些人很快成为街头巷尾和茶馆里人们热议的焦点。整个80年代,伴随宗教意识的复苏,商业意识也在这座有着深厚经商传统的城市里滋生萌芽。

随着政策的进一步放开,到1990年底,拉萨市区的集体、个体商户达3370家,从业人员3862人。这其中很大一部分是怀揣“淘金梦”进藏的内地商户,他们在内地大多具备一定的经商经验,身处异乡,更加勤勉致力。曾经的小湿地很快被内地商户填平,取而代之的是一间间白色的铁皮房。

如何满足和规范这些日渐增多的商贩们对经营场所的需求?拉萨市工商局发现他们面临着一个前所未有的难题。经过细致的调研分析,他们决定采用一种在西藏前所未有的方式应对—修建批发市场。1991年,投资450万元、建设占地6612平方米的冲赛康批发市场建成并投入使用,这座当时西藏最大的综合市场,分上、下两层,可容纳1500个摊位。市场内还设有银行、邮电、工商、税务、治安等比较完整的服务管理系统。

“批发市场”是上世纪80年代炙手可热的新词汇,曾参与决策的拉萨市工商局一位官员坦言,当年正是看到了批发市场在内地的红火,才决定在拉萨复制这一模式。他介绍说,批发市场建成后,共收拢安置了散落在几条街道上的1400多个小商贩,“收编”的时候部分商户并不热心,有些本地商人还有一些抵触情绪。最早一批“进场”的商户大多来自四川和湖北,在这两个省的省会,“荷花池批

发市场”和“汉正街批发市场”早已闻名遐迩,来自那里的“淘金者”自然更能领会批发市场模式背后的机会。

年过七旬的夏帮华在冲赛康批发市场拥有两个铺位,一个租给别人,一个自己经营。谈起自己的创业史,老夏感慨万千。1991年,他带着儿子,揣着借来的三千元现金离开了老家湖北孝感,等他们颠簸了十几天到达拉萨的时候,冲赛康批发市场的铺面已经被哄抢一空。父子俩在市场外租了一个露天商铺,经营钱包、发卡之类的小百货,日子艰辛,却充满希望。1998年,父子俩用积攒的两万块钱在批发市场里买了一个铺位,正式“进场”,成为冲赛康的一员,很快,他们又有了第二个铺位。

老夏是幸运的,在冲赛康,他的身份由湖北农民变为西藏老板。从他“进场”的1998年起,接连两三年,冲赛康和汉正街、荷花池以及整个中国各地大大小小的批发市场一起,进入了生意最为红火的高峰期。

生意经

在冲赛康最红火的那几年,亚东演唱的一首藏语歌曲风靡拉萨,成为音像店,甜茶馆乃至公交车上的主打,歌的名字就叫《冲赛康》。豪放的唱腔和炫耀的语调,让不懂藏语的听者常常误解,以为是在歌唱家乡,或者爱情。然而,亚东歌唱的只是一个市场。

“冲赛康转三圈,就像走遍了世界。”以往的人们只听闻转了三圈大昭寺怎样,转了三圈神山怎样,却不知一座市场也配得上如此赞美。经历了物质匮乏的年代,人们把敬神的语汇毫不吝啬的献给冲赛康。洛桑尼玛向我解释这句歌词:“冲赛康什么都有,转完就不用去其他地方了。”

“什么都有”也会引发啼笑皆非的纠纷,有一个流传很广的笑话:一位牧民去冲赛康买东西,发现柜台里的碗和他家里的一模一样,于是质问老板为什么他家里的碗会出现在这里。老板哭笑不得,不知纠缠了多久,也不知最后他用什么方法让这位牧民明白了工业化生产的重复性。

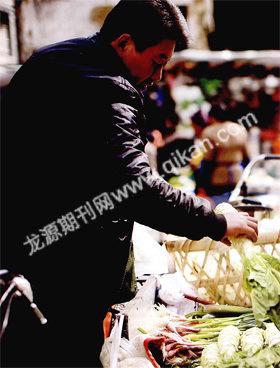

在冲赛康这样服务整个西藏的市场里,能否洞察顾客特有的地域文化心理,往往决定着生意的成败,尤其对于内地商人而言,入乡随俗是比精打细算更为重要的生意经。来自陕西的刘老板在冲赛康经营洗发液生意,洗发液的牌子更新换代很快,往往一个品牌做不了几年就销声匿迹,而一些客户通常只认定一个牌子,听说没有,就去其他店铺继续寻找。后来,刘老板摸熟了这一心理,耐心向客户解释,并推荐一些性能更好的新产品,客户们也渐渐不再固执,他说:“大家的想法都在改变。”

学藏语也是生意经里的必修课,对冲赛康的内地商人而言,最基本的要求,一是要知道自己经营商品的藏语名称,二是要学会藏语数字的表达。在冲赛康,大宗买卖的讨价还价通常是在计算器上进行,相比康巴商人在袖筒中的交易,这样的方式似乎是一脉相传。

刘老板的店面并不太,当他掏出六、七张不同厂家的省级代理商资格证书时,我有些吃惊,觉得很不协调。刘老板微微一笑,告诉我像他这种级别在冲赛康比比皆是,只是因为西藏人口较少,所谓的省级代理实际上和内地的市、县一级代理差不多。冲赛康外几辆挂着山南、日喀则牌照的车正在忙碌着装货,刘老板“省级代理”的头衔,正是依靠它们,向西藏的每一个县城、每一座村庄,缓慢而有效地展示着控制力。

“假货”

住在拉萨北郊扎西曲林寺的丹增阿旺,已经记不起上次去冲赛康买酥油是在什么时候。出生在当雄的他对酥油似乎有着一份天生的挑剔,寺庙里食用的酥油,包括牛肉,都是他托人在当雄牧区采购的。丹增阿旺一边招呼我喝酥油茶。一边向我控诉冲赛康的酥油,“喝了这里疼,那里也疼”,一口茶工夫摸了七,八个器官。

相比之卞,木如大院里的诺布就没有这么好运气,由于没有牧区的亲戚,他只能到街对面的冲赛康买酥油,“现在的酥油里什么都有,有面粉,还有土豆”。不久前,他的朋友胆囊疼痛,几个医院查下来都无结果,他一口咬定是吃了不好的酥油,结果搞得他的朋友连酥油茶也不敢喝了。

拉萨的酥油市场,价格大抵分15、20、30元/斤三种,对于30多元一斤的酥油,市民们普遍反映还是比较放心的。可问题是酥油和米、面一样,不是可有可无的奢侈品,而是必须精打细算的必需品,因此,买什么价位的酥油,直接决定于购买者本人以及家庭的经济收入。

酥油是冲赛康假货传言中较为特殊的一例,作为西藏本地的特产,很多拉萨人都觉得自己有充分的发言权,毕竟酥油是自己生活经验之内的东西。

在弥勒殿那几天,商店老板强巴不断让我鉴别他从冲赛康买来的各种商品的真假——牛奶、酒,甚至蜡烛。我明白商品的品质并非真假可以涵括,却不知如何解释。强巴用刚买的一次性纸杯倒茶给我喝,开水烫坏了杯底,强巴大叫:“这是假的!”

在冲赛康市场管理委员会的办公室里,我向财务主管尼玛欧珠求证“假货”的传言,他坦言市场里确实存在假货,“工商部门正在加强打击力度”。西藏自治区社科院经济战略研究所的何纲研究员却并不认同冲赛康的假货传言,他认为拉萨基本上还属于一个“熟人世界”,“一个商户卖了假货,便很难在市场继续生存,除非他改行做别的”。当然,也正是因为这狭小的“熟人世界”,信息的传播渠道才格外发达。

蓝图

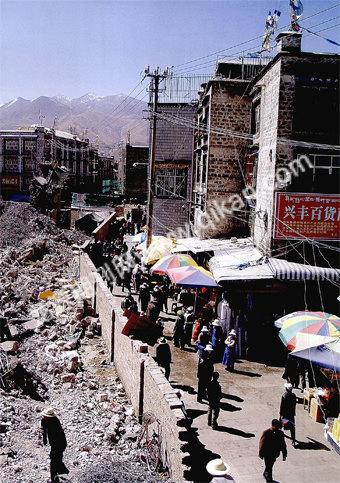

2007年夏天,我和桑吉在小昭寺路口准备过马路去冲赛康。被往来市场装货、卸货的小卡车赌了足足两分钟,这位在哲蚌寺潜心修行的僧人抬头长舒了一口气:“这里应该修一座天桥。”

两年过去了,冲赛康传来重磅新闻——已经运营18年的冲赛康批发市场,将于藏历年后拆除重建,这一决策来自位于批发市场南侧的冲赛康居委会。

从2002年起,冲赛康居委会从拉萨市工商局手中接过了冲赛康批发市场的管理权,现任冲赛康居委会主任的扎西罗布见证了批发市场的繁华,也渐渐发觉冲赛康与这座日新月异城市的不协调。经过在成都、重庆等地的考察,居委会下定决心重建冲赛康。在扎西罗布看来,重建首先要解决市场周边交通堵塞的难题,为此,将新修一层地下停车场,为各地区来冲赛康进货的商户提供装卸场所。

许多冲赛康的老商户还记得1997年的那场火灾,商户们说,起初火势并不大,消防警笛在北京路上响起的时候,大家几乎已经确认平安无事了。然而,及时赶到的消防车却被遍布市场周围的大小摊位堵得严严实实,眼睁睁看着火势越来越旺,而只能采取肩挑手提的救火方式。

那次火灾以后,市场管理方加大了防火力度,在如今搬迁一空的大厅里,依然可以看到遍布各个角落的灭火器和禁止吸烟的宣传画,但这并不是一劳永逸的办法。扎西罗布介绍说,改建后的冲赛康将在周围留出宽6米的消防通道,由此带来单层面积的缩小,将通过增加一层建筑的方式弥补,“我们将确保商户的摊位不会减少”。

另一个让居委会决定拆除冲赛康的理由是“缺乏民族特色”。在修建冲赛康市场的1990年代初期,是否具备“民族特色”显然还不是建筑师们设计蓝图的首要标准,从它落成并交付使用的那天起,来自五湖四海的商户和西藏各地的顾客汇聚在这黄色建筑里,他们关心着铺面位置和租金,讨论