西藏影像(系列之三)

2009-08-19

袁克忠

经历过抗日战争、解放战争,将人生最重要的时光献给西藏的摄影老兵

在《中国摄影史》1937至1949这个阶段,有一个重要人物的名字多次出现,他就是——袁克忠。袁克忠是一手拿相机一手拿长枪,勇敢战斗在抗日战争和解放战争中的战士,多次在战斗拍摄中负伤。他的代表作,拍摄于解放战争时期的《夜攻单县》,已成为中国摄影史上的经典名作。新中国成立后,袁克忠仍然继续用相机战斗。因为组织需要,他八次进藏,累计在西藏工作时间近二十年,1956年底,他与任用昭一同加入中国摄影家学会,成为西藏最早的两个摄影家之一。这位老兵将自己人生中最重要的时光,留在了西藏这片雪域高原上,他甚至将自己唯一的儿子从北京送到西藏,儿子至今在西藏工作。

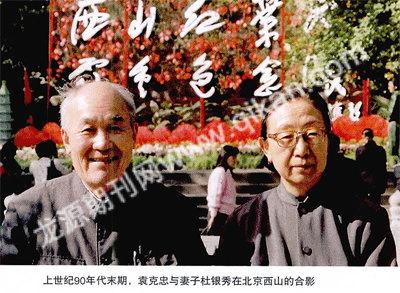

1999年,我第一次见到袁克忠,那时他已经78岁,但是精神矍铄,一米七八的身板仍然挺拔魁梧,脸上的皱纹里显着温和的笑容。与他交流时,他言语不多,他有很深的西藏情结,当谈起摄影和他的西藏老战友时,他便像孩子一样眉飞色舞起来。2005年以后,我到成都访谈了早期在藏工作的多位摄影人,几乎所有的人提到袁克忠,都讲他是一位对人非常真诚的好人。

2007年11月,在他去世前的一个多月,我还与他的夫人杜银秀通过电话,她答应安排我到北京看他,但由于那时手头有工作,没能立即到北京。2007年12月10日左右,我再打电话给杜银秀,她告诉我,袁克忠已经去世。我当时非常吃惊,这一期间我正在研究袁克忠在藏拍摄的作品,有很多问题想当面与他交流、核实。但是,显然一切不可能了,深深的遗憾一直笼罩着我。

激情燃烧的岁月

想起袁克忠,我就会想起电视剧《激情燃烧的岁月》那个年代的人物——激情、单纯、无私。他对军队、对西藏有着非常深厚的情感,他的绝大部分作品反映的是与军队相关的题材,他时常把镜头对准发生在军队的人和事。

1940年,19岁的袁克忠在冀中军区参加由石少华主持的摄影训练队,这个摄影训练队共办了四期,培养了一百三十多名摄影学员。袁克忠是第二期学员中的一员。石少华办的这个摄影训练队为以后新中国培养了大批的后备摄影人才。由于当时教学条件简陋,相机及胶卷极度缺乏,据袁克忠回忆,当时他在这个训练队只冲了一个胶卷,印了几张照片,但袁克忠记住了石少华讲的话:

“摄影是革命斗争的武器,是进行阶级教育的工具,你们参加学习的同志,都是革命的种子,将来要撒遍全国。”袁克忠带着这样的摄影信念回到了部队,六个人合用一台相机,开始了他的摄影生涯。1941年,军事记者袁克忠在艰苦的条件下,拍摄了《抗日战争中的白洋淀雁翎队》等著名作品。

1944年6月的一天,冀中地区林堡村边和往常一样平静,农民赶着牲畜,扛着锄头下地干活,村边的公路上,日军的卡车飞驰着,岗楼上的敌人和往常一样注意着公路上和村里的动静,其实敌人不知道,这个村子已经住上了冀中地区一中队的指战员,这些战士分别住在三间大瓦房里,非常平静地等待着一场伏击战。袁克忠与战士们一起根据上级的指示,准备袭击日军“衣存”中队,时间一分一秒地过去,地雷手和机关枪手都非常紧张,他们都做好了战斗准备。这时,袁克忠也将胶卷装入了一台蔡司f/4.5相机中,同时将子弹压入长枪中。下午3点过后,突然从北方开来两部汽车,我方观察侦早就看到了汽车驶来,向首长发出了信号,当敌人的汽车进入伏击圈后,几声巨响,敌人的汽车停了下来。紧接着,我方机关枪手向敌人猛烈射击。袁克忠按下了快门,这时,一颗手榴弹在袁克忠的身边爆炸,炸起的巨大土块,将袁克忠的腿打肿了,但他也顾不得这些,冲上前去,用长枪射击敌人,他一边射击还一边用老式蔡司相机拍摄战斗场面。战士们将五六十个鬼子全部歼灭,十几分钟的战斗结束了,他们将战利品转运到山上,有些战士还在汽车前扭起了秧歌,他拍下了这些镜头。

和石光荣一样,袁克忠的爱情也降临了,但和石光荣不同的是,袁克忠的爱情整整三年才开花。1946年,袁克忠回河北深泽县探亲,经人介绍认识了后来的妻子杜银秀,他们认识三天后就相互有了好感,两人就在解放区办了结婚证。由于当时两人都不明白结婚证的真正意义,办完证后袁克忠回了部队,一走就是三年。

袁克忠一心在他的打仗和拍照上,他这一时期拍摄的照片,成为我军重要的军史资料。1946年8月1日,由晋冀鲁豫军区政治部人民画报社编辑出版的《人民画报》创刊号正式出版,创刊号上发表了袁克忠拍摄的新闻图片。1948年3月,袁克忠与裴植在豫西利用部队整编的机会,举办了《千里跃进大别山》影展,受到了部队官兵的热烈欢迎。刘伯承司令员也亲自去参观展览。1947年袁克忠拍摄了《第二、第三野战军中原会师》、《华东慰问团慰问前线战士》等历史事件的图片。1949年,袁克忠以随军摄影记者身份随中国人民解放军第四兵团解放广东、广西、云南,采访拍摄了大量的战地摄影作品,荣立特等功,随后参加了西南军区劳模大会。1949年,随解放大军占领南京,拍摄了解放南京的很多历史镜头,其中我军炮兵部队通过南京新街口广场庆祝大会庆祝场面使人记忆深刻。1949年7月7日,袁克忠拍摄的南京三十万人走向街头欢庆胜利的场面,是极其重要的历史瞬间。1949年10月1日,在重庆拍摄了《第二野战军庆祝国庆,士兵列队通过城区主要街道的盛况》。

就在袁克忠随解放大军到达南京期间,一个部队里的老乡回家乡探亲,杜银秀这才知道袁克忠在南京。卖掉了家里的几袋面,凑了盘缠,杜银秀千里寻夫,终于和袁克忠在南京见上了面。部队给他们主持了革命婚礼,杜银秀也参了军。

1950年,全国英雄代表会议召开,袁克忠是全军第一个以摄影记者和战斗英雄称号,出席会议的模范工作者,受到毛泽东主席的亲切接见。后回到重庆中国人民解放军西南军区,受到了隆重的欢迎并召开了表彰大会。

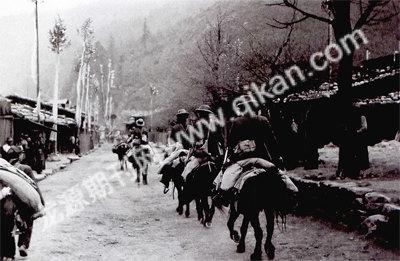

1950年3月,袁克忠告别了妻子,随十八军先遣支队入藏,这一别又是三年。5月在康藏地区拍摄了《德格土司降央白姆和记者合影》。1951年,十七条协议签订后,张国华与阿沛·阿旺晋美回到昌都受到时任昌都解放委员会主任王其梅的热烈欢迎,袁克忠记录下了这一重要的历史瞬间。1951年7月,袁克忠拍摄了《十八军从西康省向西藏和平进军动员大会》,画面中记录了十八军出发前举行的进军动员大会的盛况。这张图片是十八军进军西藏的场面最为宏大的历史性场景。随后,他随军拍摄了进军西藏系列图片。在进军途中,他为了拍摄进军部队的大全景照片,在海拔五千多米的雪域高原,爬上行军部队对面的山上,向下俯拍进藏途中的部队全

景。这种为拍好一张照片,而不惜付出生命的精神在我们现代人看来是不可想象的。1951年10月26日,他拍摄了十八军在军长张国华、政委谭冠三的率领下进驻拉萨,举行庄严的入城式等珍贵历史镜头。1951年底,到达拉萨后,他认识到进藏摄影工作任务重大,因此,他经常深入部队进行采访,拍摄了大量反映军队建设、军民关系的历史图片,同时他认识到内地急需了解进藏官兵的生活及西藏的情况,就积极向内地发稿,通过拉萨回到内地的同志带出照片两千多张。1952年,带出照片一千多张。使祖国人民能够了解进藏官兵及边疆日益繁荣的情况。

另外,进藏初期,袁克忠对增强藏汉民族的关系也做出了很多贡献,如,上级领导布置任务,要给西藏地方政府45位官员拍摄并赠送放大照片,由于西藏地处边陲,物资运输困难,放大器材极度匮乏,部队当时没有放大设备及洗印大水盆,袁克忠就开动脑筋,将莱卡机镜头改装成放大镜头用土办法制作了放大机,没有显影盆,就用装相纸的铁圆桶当显影、定影盆,夜以继日地放大出了350多张大照片,很好地完成了军队领导交给的任务。西藏地方政府官员拿到照片后也非常满意。

一个老兵总是在细微之处体现着自己的品质。袁克忠非常珍惜国家财产,他带领其他摄影人员将进军西藏行军损坏的摄影器材进行修复,到拉萨以后,已修复各种照相机十余部。袁克忠还非常重视摄影后辈人才的培养,由他申请,经部队领导批准举办了西藏军区第一个摄影培训班,培训了学员二十余名,使这些学员在短期内学会了摄影技术,分赴到西藏各地的军队中,这些学员为以后的西藏摄影做了很多工作。

1953年,袁克忠从西藏短期回到重庆西南军区发稿、休假,才与分别了三年的妻子杜银秀相见,杜银秀当时在西南军区从事暗房工作。袁克忠在重庆北碚参加解放军在重庆组织的速成中学学习近一年。即便都在重庆,夫妻二人也不能经常相见,袁克忠学习完成后又返回了西藏。

1953年8月,解放军画报社出版的《摄影网》杂志第17期用一个整版发表了《摄影工作者的榜样——袁克忠同志》。1957年,《大众摄影》杂志创刊,1958年8月号就用大半个版面介绍了袁克忠的摄影作品及事迹。

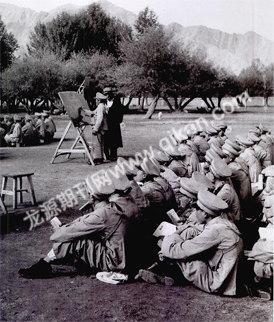

1956年,在拉萨平原拍摄了《解放军官兵向藏族老师学习藏文》等照片,这一时期,袁克忠深入军队各连队采访拍摄了大量的军民关系的图片。1957年,袁克忠加入中国摄影学会(中国摄影家协会前身),他是中国摄影家协会成立以来的首批会员,也是西藏第一个加入中国摄影学会的摄影家。1958年,从西藏军区转业调北京新华社摄影部工作。1961年,调任新华社辽宁分社任摄影部主任。1962年,中印自卫反击战打响后,他又被火速从沈阳调入中印边境,任随军摄影记者,拍摄了大量边境战争的图片。

1971年,袁克忠在西藏举办了和平解放西藏二十周年展览。1975年,他以新华社记者的身份在西藏广大地区进行采访,还随中国登山队报道了1975年攀登珠峰的活动。到察隅拍摄了珞巴人与军队军民联防的专题和到查果拉拍摄了雪山哨兵等专题。我在研究他的照片时,看到了好几张新华社新闻摄影部稿件处理卡片的退稿单,其中有一张是1975年8月26日投稿9张,退稿8张,留作资料1张,另外一张退稿单是1978年7月10日,投稿投了71张,退稿71张,可见当时发稿是非常不容易的一件事。虽然,那个时代有那个时代的选稿标准,但是,从这几张退稿单中我们可以得到很多的信息,在那样的发稿环境中,袁克忠依然执著地坚持着他自己的摄影创作方式。知天命之年的一位老兵,他仍在雪域高原进行摄影创作,他对他热爱的摄影事业无限忠诚。我们这辑选发的两张那个时期的图片,就是选自这些退稿中的残留底片。

重逢在回忆中

袁克忠去世后,我曾到北京探望了袁克忠的夫人杜银秀老人。在北京羊坊店一套普通的公寓里,老人接待了我,房子是好几年前装修的,很简单很朴素。柔顺的光线下,杜银秀老人非常慈祥温和。说起与老伴的那些往事,她的目光平静而深远。当我问她:“你们什么时候才过上平静的生活?”杜银秀告诉我:“在袁克忠退休以后。”这句话,在我的脑海中留下了非常深刻的印象。我继续追问:“为什么说在退休之后呢?”杜银秀告诉我,退休以前,分离的日子实在太多、太多了,“1946年,我们在老家认识三天后就办了结婚证,因为当时不懂结婚证的意义,我们没在一起,他就离家回到了部队,1949年,他们打到南京,他在南京时,我才明白我们办了结婚证已是夫妻,我才从老家追到南京去才与他正式结婚,然后他们的部队开走了,我就去了河南学文化,我们就开始分居,到了河南之后,我又到了重庆,到了重庆我们见面没几个月,他又进军西藏。进军西藏以后就是长期的了,1959年前只是偶尔回到重庆来一下,1959年后,我到北京后,他才回北京探亲,每次时间都非常短,这样我们退休前总共在一起待的时间也就是两三年的时间。反正三个孩子基本上都是我带大的,就是分居住着吧,直到他退了休以后,我们才过上平静的生活。”每当我再看到这段访谈的文本时,我就想起费玉清的歌曲《三年》:“……好容易望到了你回来算算已三年,想不到才相见别离又在明天。这一回你去了几时来难道又三年?左三年右三年这一生见面有几天,横三年竖三年还不如不相见……”我对那个时代的革命军人有了新的认识。

袁克忠不仅把自己最重要的时光留在了西藏,而且将自己唯一的儿子也带入了西藏,他的儿子袁军跟着母亲杜银秀在北京上学长大,初中毕业后,可以留在北京工作。文革初期,他作为北京知青,他插队的地点可以选在京郊,最远也就到内蒙古。而袁克忠却让自己唯一的儿子到西藏插队,接受最艰苦的锻炼。由于其子袁军文化成绩有基础,后又考入林芝的西藏农牧学院水电水利专业,虽然袁军1992年回北京工作了一段时间,最后袁克忠还是让他回到了西藏工作。去年,我在拉萨遇到袁军,袁军回忆说,当时父亲的老领导曾亲自跟父亲说,你就这么一个儿子,是不是把你儿子提提干,让他当干部怎么样。袁克忠说,不要,不要提,不要借着我的关系给他提干,就让他在基层锻炼,在基层锻炼对他有好处。袁军至今一直在西藏搞通讯工作。

袁克忠的西藏老战友蓝志贵,也讲了中印自卫反击战中,一个关于袁克忠的故事。1962年,袁克忠被调入中印边境作为随军记者进行采访,由于他已是新华社的资深摄影记者,军队给他配了两名助手,助手们穿的是少尉军衔的军装。袁克忠是中校军衔,由于当时他到达前线较晚,带军衔的军装已经发放完了,袁克忠穿着没有军衔的军服就上了前线。他们来到了一个连

队,连长以为袁克忠是两名少尉带来的老炊事员,就安排他为战士们烧水、做饭,袁克忠也没有怨言,就为战士们烧火做起饭来。第二天,上级将中校军衔发给了袁克忠,连长再看到袁克忠时吓了一跳,赶忙向袁克忠行了一个很正式的军礼,袁克忠也真诚地向连长回敬了军礼。中印自卫反击战结束后,他留任新华社西藏分社,任摄影组组长,之后,一直在西藏工作。后任新华社西藏分社副社长。

一些西藏的老战友还回忆说,袁克忠的年龄比大家大一些,总像个兄长一样爱护着年轻的战友们。当时,很多年轻战士在处对象,因为袁克忠的妻子在北京,他们就托袁克忠让嫂子在北京帮忙购买花头巾、布鞋等当时的时尚商品,邮寄过来送给对象。袁克忠知道年轻战士津贴有限,经常不仅帮了忙,还不收他们的钱。1966年后文革期间,他在西藏受到了冲击,遭到了不公正的待遇,经常挨批斗。文革后有些批斗过他的入认识到文革中对袁克忠的行为不妥,向他道歉,他用很平常的心对这些人说:“那是运动,不关你们个人的事,没关系的。是当时大环境造成的。”

尾记

1982年,离休后的袁克忠被新华社返聘到新华社风光组,拍摄大底片风光彩色反转片,用于出版挂历、年画及各类画册。这一时期,他拍摄了大量祖国各地的风光,足迹遍布大江南北、长城内外。

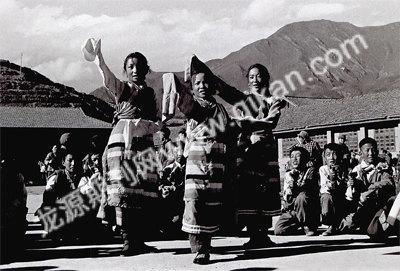

1991年,西藏自治区文联和中国摄影家协会西藏分会为袁克忠、林安波、蓝志贵、陈珺、陈宗烈等举办了西藏老摄影工作者摄影展。袁克忠和蓝志贵到西藏参加了开幕式。这个展览在拉萨非常轰动,自治区最高官员、汉藏干部及汉藏各界人士数千人观看了展览,后袁克忠和蓝志贵在西藏进行了摄影创作。

1992年,在其老领导,成都军区副司令员陈明义的支持和帮助下,袁克忠再走川藏线进行摄影创作。陈明义批准成都军区派了一辆军用吉普为袁克忠的创作提供方便,袁克忠从成都出发,经川藏线到达拉萨,这一期间,袁克忠拍摄了《昌都全景》、《波密麦收》等作品,到达拉萨后,袁克忠还在西藏各地进行了采访拍摄。1992年,71岁的袁克忠还到达珠峰脚下。袁克忠从29岁开始拍摄记录西藏到71岁最后一次进藏拍摄,累计在藏工作拍摄近二十年,时间跨度42年,拍摄了数以千计的有关西藏的历史资料和优秀摄影作品。

2006年至2007年,他将自己一生中拍摄的绝大部分底片整理好,全部无偿交给了新华社摄影部资料室。底片交接后几个月,袁克忠辞世。

袁克忠是值得我们尊敬的一位摄影老兵,他为西藏摄影事业做出了杰出的贡献,他是一位不为名利,有着崇高境界的真正的摄影人。愿我们这些晚辈不要忘记他为西藏现代摄影史和中国摄影史所做的贡献,愿他在天堂一切都好。

袁克忠年表

袁克忠,男,曾用名袁桂森,1921年9月21日生于河北省深泽县。

1938年1月参加吕正操领导的冀中抗日人民自卫军,半年后这支队伍改称八路军。后加入中国共产党。

1940年,进入冀中军区由石少华在河北定县主持的摄影训练队第三期摄影学习班学习。

1941年,任军事记者。任冀中第八军分区摄影组代理组长,拍摄了代表作《抗日战争中的白洋淀雁翎队》等作品,

1941年,任冀中第八军分区摄影组代理组长。任《晋察冀画报》摄影记者。

1942年,第一次参加的摄影报道是“青大战役”报道,化装成群众进行反扫荡任务报道,由于个子高,被日军指认为八路军,其中两人被当场刺死,袁克忠被日军押着往鼻子里灌凉水,昏死过四五次,后敌人以为他已死亡,扔到死人堆里,他才幸免于难(据《摄影世界》2008年第2期陈小波《袁克患我永远是一名战地记者》)。时任冀中第九军分区摄影组组长。

1943年,拍摄代表作《抗日战争中的白洋淀雁翎队》等著名摄影作品。

1944年6月,冀中地区林堡村,作为摄影记者与八路军冀中地区一中队的指战员们伏击日军“衣存”中队,在战斗中用一架老式蔡司相机,记录拍摄了林堡伏击战系列抗日战争的图片(据《大众摄影》1958年第8期)。

1945年,调《晋察冀画报》社当摄影记者,12月援建筹办《人民画报》。

在1946年8月1日《人民画报》创刊号上发表摄影作品。任《人民画报》摄影记者。其中代表作《夜攻单县》已成为中国摄影史上的经典名作。

1947年6月,随刘邓大军南下拍摄了挺进大别山等专题摄影报道。拍摄了解放军进入舒城的图片。参加创办《中原画刊》。

1948年,举办了《千里跃进大别山》影展,刘伯承司令员亲去参观。任晋冀鲁豫第六纵队摄影股长,同年任晋冀鲁豫军区政治部摄影股长。拍摄了《第二,第三野战军中原会师》。《华东慰问团慰问前线战士》等历史事件的图片。拍摄了淮海战役中各行署拥军大会的场面。和我军与国民党黄维兵团作战的战斗图片。

1949年,以随军摄影记者身份随第四兵团解放广东、广西、云南,拍摄了大量的战地摄影作品,参加了西南军区劳模大会。4月随解放大军占领南京,4月28日拍摄了南京解放等一系列图片,其中拍摄的解放军炮兵通过南京新街口广场的盛大场面成为重要的历史瞬间,7月7日拍摄了南京30万人走向街头欢庆解放的场面。与裴植,王中元等人合作完成摄影报道《刘(伯承)司令员检阅驻京(南京)部队号召继续进军》,在《向江南进军》画册上发表。10月1日,在重庆拍摄了《第二野战军庆祝国庆,士兵列队通过城区主要街道的盛况》。任《西南画报》社采访股长。

1950年,记功一次,作为全国模范工作者在北京出席了全国英雄代表会议,受到了毛泽东的亲切接见。任第二野战军《西南画报》社采编队队长。3月,以十八军摄影股长身份随第二野战军十八军进军西藏先遣支队出发,5月在康区拍摄了《德格土司降央白姆和记者合影》。

1951年,拍摄了《十七条协议签订后,张国华,阿沛回到昌都,受到时任昌都解放委员会主任王其梅的热烈欢迎》,《十八军从西康省向西藏和平进军动员大会》。以随军记者身份随十八军先遣支队进入西藏,拍摄了先遣支队和平进军等图片资料。7月底拍摄了《藏族同胞用牛皮船为进军西藏的部队运送物资》、《进军西藏的部队,跨越冷拉山》。9月9日拍摄了《人民解放军入藏先遣支队进入拉萨》。筹建《高原战士》画报社,任副社长。

1952年,向重庆第二野战军总部发稿一千多张,使祖国人民经常能看到进藏部队艰苦奋斗的英雄形象,看到边疆日益繁荣兴盛的景况。

1953年,任西藏军区政治部文化部画报社副社长。首批加入中国摄影家学会。

1956年,在拉萨拍摄了《解放军官兵向藏族老师学藏文》等图片。任西藏军区俱乐部主任。

1957年,加入中国摄影学会(中国摄影家

协会的前身),是中国摄影家协会的首批会员,是西藏的第一个加入中国摄影学会的摄影家。同年转业,任新华社摄影部经理室副经理、研究室副主任。

1958年,转业后到新华社摄影部工作。

1959年,在北京新华社从事摄影工作。

1961年,任新华社辽宁分社摄影部主任,拍摄了反映辽宁工农业战线上的图片。

1962年,以新华社记者的身份拍摄了中印自卫反击战。并留任新华社西藏分社摄影组组长。后任新华社西藏分社副社长。

1966年文革后,在西藏遭到冲击,受到不公正待遇。

1971年,在西藏举办袁克忠《和平解放西藏20周年》摄影展。

1972年,任新华社计划管理室副主任。

1975年,随我国登山队进藏采访。在日喀则采访,拍摄了《藏族小学生》等图片。在西藏察隅拍摄了一组珞巴人与解放军军民联防的图片。

1976、1977年,先后在新华社辽宁分社和北京分社工作。其间在藏拍摄了一组反映西藏教育的图片。

1978年,在新华社摄影部风光组工作。

1981年,参与老战士影展策划筹备工作。

1982年,离休。离休前历任新华社高级记者,新华社北京分社摄影部主任,新华社摄影部经理室副经理,研究室副主任等职。

1982年,新华社风光图片部返聘为高级摄影师,在全国各地拍摄大底片,彩色风光照片用于出版,他的足迹遍布大江南北,长城内外。

1983-1985年,主编西藏自治区交通厅《金桥——纪念川青藏公路通车30年周年》画册,参与主编《天下之脊——刘邓大军征程志略》等大型图书。

1996年,多幅作品入选长城出版社出版的《战斗在世界屋脊》画册。

1991年,西藏和平解放40周年之际,西藏文联,西藏摄影家协会举办了袁克忠、林安波、蓝志贵、陈珺,陈宗烈西藏老摄影工作者影展。袁克忠亲赴拉萨参加了开幕式,并在西藏进行了摄影创作。

1992年,袁克忠在他的老领导成都军区副司令员陈明义的支持下重走川藏线采访拍摄,到西藏后,深入西藏各地拍摄了大量的人文及风光图片,历时3个月。

从1950年3月随先遣支队第一次进藏到1992年,8次进藏工作,拍摄了数以千计的与西藏相关的图片资料及优秀摄影作品。

作品人选中国摄影出版社出版的《20世纪华人摄影经典作品》。

2008年至2007年将自己多年拍摄的作品整理成图片与文本对应的资料,无偿交新华社摄影部资料室。袁克忠1958年前拍摄的图片多存于《解放军画报》。

2007年12月7日,在北京逝世。享年86岁。

2008年多幅作品入选由中共党史出版社出版的《解放西藏史》。

早期主要代表作有《抗日战争中的白洋淀雁翎队》、《林堡伏击战》、《夜攻单县》,《夜渡黄河》,《进军大西南》,《解放云贵川》。早期与人合作编辑出版了《千里跃进大别山》、《百万雄师过大江》、《襄樊战役》等画册。