西藏文史故事 家马的起源

2009-08-19马丽华

马丽华

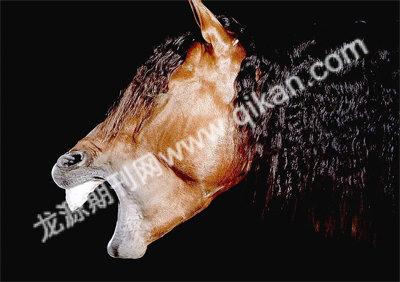

先讲一个家马与野马何以分道扬镳的故事。

神话说,“在昨天的昨天,在九个九十天的昨天”,总之十分遥远的年代,马的父亲名叫喀尔达义雅尔瓦,母亲名叫桑达义巧玛,它俩在一个名叫达萨隆章的甲莫绒地方生下后代。马是神马,曾经住在天庭,但自从吉祥时代结束,灾难时代来临,天庭荒芜了。神马从九重天上降落凡尘,为口寻找食物,为喉寻找水源。后来神马之子遇到一个名叫吉恰曲的同类异性,生下了三个儿子:大哥义吉当强,二哥江绒俄扎,三弟库绒曼达。三兄弟分赴各地寻找水草丰美之地,从此命运各异。

马大:哥义吉当强来到藏北的羌塘,而见此地的主人野牦牛噶瓦,提出分享这片草原的请求。野牦牛噶瓦不同意,动用了蛮力,拿犄角把马大哥挑死了。死者凄惨:肉被鹫鸟啄了,血被大地喝了,熊啃了骨头,风吹散了毛发。

两兄弟在远方呼唤,听不到回应,一路找到羌塘,只见到一堆骨骸。小弟曼达血气方刚,誓言报仇;二哥俄扎态度务实,认为长兄的本领是最大的,尚且抵敌不过,还是远避为上。

但是马小弟曼达决心已定,打算借助人的力量复仇。二哥听罢警告说,与人亲近,只能得到被役使的命运,口中套嚼子,背上驮鞍子,身心受摧残。小弟反驳道,你可以追求自由,但也缺乏安全,野兽的四蹄会追逐你,射手的箭矢会瞄准你。

正所谓人各有志,马兄弟也是这样。曼达来到机王国,面见名叫莫布丹先的人,表达了合作意愿:“活着我驮你远行百年,死后与你互换我做主人。”人和马就这样达成约定,立下了钳予般的重誓,摁下指印表示信守。

——另一译本则说,小马曼达承诺:从此以后我驮你百年,当你作为七十万颗星辰之主死去时,你仍将是我的主人。

库绒曼达充当坐骑的感觉好极了,骄傲地体会着如同猛虎凶豹般的威风,风驰电掣般来到羌塘。骑手莫布丹先一挥绳索,套住了野牦牛噶瓦;任由野牛撒腿飞奔,瞅准机会往回一拉,利器随之刺穿牛身——噶瓦毙命,大仇得报,牦牛的尾巴做了曼达鬃毛上的装饰。

从此以后,小弟曼达的后代跟随人类有了家,二哥俄扎的后代呢,继续在旷野游荡。

这则动物神话来自敦煌所藏的藏文古卷,公元8世纪前后记录在早期苯教的仪轨书中。至于这对主仆的结局,是这样的——

谁带来了有关死亡的噩耗?是雄鹰头冠上的羽毛。

当那位助友灭敌的勇敢骑手莫布丹先死去,“就像漂亮的绿松石被粉碎”——神话这样说道,乘骑库绒曼达兑现诺言,充当了主人的殉葬“宠马”。为使“死者在死后还将活着”,苯教法师介入,进行适时适度的干预,超度亡灵的仪式由此进行。与“宠马”同为死者仆人,另一种必备的陪葬之物是绵羊,它是前往死后世界的导引者。苯教师对它念念有词:“仪轨绵羊啊,你是无父者之父,无母者之母……愿人由你而重生……愿人由你而赎命。”

就这样,绵羊在前开道,以其头角挑开岩石;小马库绒曼达驮着主人走向亡者之乡,铁蹄踏上无路之路。它需要在翻越山口的时候显示勇气,在面向渡口的时候显示慷慨。经过大约九座山口和九条河流,穿过天与地的交界处,异度空间在望:那里有冬夏长青的草木,有比美酒还要甘醇的泉水,主仆将在此地获得永生——虽然在现实世界中,冥界以坟墓的形式出现。

这个故事来自密藏于敦煌千佛洞的吐蕃时代藏文古卷,发现于20世纪初期。后经学者翻译,和其他故事一起,辑成《东北藏古代民间文学》。其中包含了苯教的仪轨,或者不如说,存世不多的藏地上古神话和观念世界,每每见于前佛教时代的苯教仪轨书中,甚至就是苯教师作法时的祷词诵词内容吧。

由于这个故事出现在藏文创制不久的古卷中,一般被解读为家马的起源和殉葬的起源。神话以苯教文献为载体,不过显然写在原始苯教时代的尾声,因为故事中重复说道:这一切均不属于新教,而是属于从前的古老习俗。故事中反复咏叹的还有:荒漠辽阔,道路漫长;自上而降的雨,自下而起的风,生者和死者之路不相一致,活人和死人特征有所不同;从前行善的人,现在还在行善,过去有益的东西,现在仍然有用。

神犬与人类相伴

可惜讲述了家马和野马如何分道扬镳的古藏文残卷中,不见野狗是怎样成为忠犬的记录,我们只找到了晚些时候的传说。以下的故事是我曾经的同事、民俗学家次仁玉珍讲述的,她是从做过猎手的父亲那儿听来的,父亲又是从更老一辈那儿听来的,就这样口口相传。

故事说,当一位猎人瞄准了一头公鹿,正待拉弓射箭,弓弦却断了。一只花狗现身,为他叼来急需的皮弓弦。原来这只花母狗是只神犬,从天界下凡就为帮助人类,所以能够听懂人语,理解人心。这一天故事的结局,是猎人重新拉满了弓,射向那只命中注定在“等待箭”的公鹿。

从此以后,花母狗成为猎人的好帮手,不需要主人跋山涉水四处寻猎了,各种猎物自会被驱赶到射程内,猎人足不出户,只管搭弓射箭就成。这样一来,猎人不必再为生计发愁,不仅有吃不完的山珍,还用猎物的皮啊肉的换回奢侈品享用。猎人给心爱的狗取了个好听的名字“弓弦花”。“弓弦花”同山中的虎豹熊狸交合,生下一群又一群样貌各异的家狗,四散而去帮助更多的人。

——相传狗祖母“弓弦花”与各种兽类交配的后代,品种不同:第一种是有熊的血缘的牧羊犬,声名显赫的藏獒;第二种是猎犬,属于虎、豹、狼的骨系传承;第三种是宠物狗,小巧玲珑的袖狗哈巴狗,是狐狸的后裔;第四种是野狗,混杂的品种,退却了神性光芒的不良遗传——

不过神犬“弓弦花”的结局是个悲剧。讲故事的次仁玉珍用了一个藏谚:“人和山羊一样,经不起饱食的考验;吃饱了肚子没事干,就会添乱。”渐渐地,“弓弦花”的主人变得贪婪,有一天忽发奇想。说:今天你必须赶来一种我只闻其名、未见其状的奇兽来。

“弓弦花”昕罢,怔了半晌,然后神色黯然、一步三回头地上路了。

当太阻就快下山时,山顶传来急切的犬吠声。寻声而去,只见爱犬正守住一个山洞狂吠。猎人心中太奇,定睛看去,洞中怪兽竟是一个巨大的、暗褐色的、通体嵌满眼睛的软体球状物——那些眼睛睁开来,凶光毕露;关闭时,皱巴巴一团皮囊。猎人大惊失色,慌忙射出一箭,那怪物应声喷出一团黑气,可怜“弓弦花”闻气即死。猎人咽气稍晚一些,稍晚一些是为了想得明白:这怪物正是传说中的罗瞧星宿,专食太阳月亮的凶煞,的确是仅闻其名、未见其状啊,爱犬忠实地完成了任务,不过代价太大啦!

垂死的猎人追悔莫及。这时候,一轮圆月升起,照耀群山一片银白。

换—个角度看来,神犬虽死犹生。人们说,“弓弦花”遇难那一天是藏历三月十五,于是后来每到这一天,人们要往山上抛洒牛奶青稞以示悼念。

神犬的后代陪伴着先民从远古走来,从游猎时代到游牧和定居,一直走到现在。在从古而今的藏族生活中,牧狗猎狗宠物狗一直就以家庭成员的身份存在。上述这个犬类起源神话也暗合了动物行为学家的考证:大约在几十万年前,也许更早,原生胡狼的一种就被驯化为狗,或者说,那种胡狼在天性中就注定了为人而生。

这两个动物故事都说明了,出于先天的感情,马和犬都是自愿与人类为伴。那么,犬和马追随着猎人的景象,是从什么时候在西藏高原出现的呢?这是个问题。根据不多的考古发现,几万年前,至少在西藏的西部和北部,就留下了人类活动的踪迹:有猎手使用过的石器,用于砍砸的、切割的、刮削的,石刀、石斧之类为证。而这些发现地点都在海拔四千米以上,除喜马拉雅南麓的吉隆以外,那些地方现在既高又冷,荒无人烟。这说明此地彼时气候环境好于现在。想必是雨水丰沛,气候温暖,是疏林草原风光吧,是飞鸟走兽的乐园吧。我们仿佛就能看到犬和马追随着人,在树丛草野间游荡,追逐着野牛野羊;夜晚则有营地的篝火点点,有烧烤野物的香味穿越时空。从牧猎时代至今的成千上万年间,犬和马“汪汪”、“咴咴”的欢快叫声就这样交织在天籁中、人声里。曾经有人假设过,未来某一天,由于某种原因,唯有人类这个物种消失了,整个地球上的全部物种肯定都会高兴极了,只有狗,会充满哀伤地怀念我们。为什么没有说到马呢?最可能的情况是,后现代社会不再需要,除了赛跑和表演的马,马在日常生活中早已退场。