党家村:繁华一梦400年

2009-05-07党康琪

党康琪

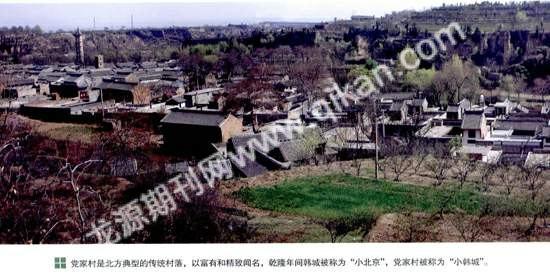

富商们总是梦想把自己的家园打造得像宫殿般奢华,许多古村落就是历代巨商用财富堆积营建的聚落。以富庶和精致闻名的陕西韩城党家村,被称为“东方人类居住村寨的活化石”。谁也不知道,近400年来,党家村的党、贾两巨族源源不断地从外地驮回了多少银两,才铸就了这个曾经的繁华大梦。

“怎么都住在爷爷庙里?”

党家村保留下来的规模仅为原貌的1/2,但在文物大省的陕西,它与西安古城墙并列,荣登世界文化遗产预备名单。那么,党家村到底是什么样子呢?

党家村位于陕西韩城东北方向,西南距市治9公里,东距黄河3.5公里,坐落在虽然很小、却是黄河一级支流的泌水河谷,所处地段呈葫芦形状,俗称“党圪土劳”。

站在河谷南边塬上看去,村庄位于泌水北岸,背依高岗。河北岸数丈高的石壁,兼有河堤、屋基、保安功用。绿水东流,小桥碧柳,果园菜畦,秀色可餐。村东北崖上的寨堡,城楼高耸,雉堞如画。若站在北塬塬畔俯瞰,青瓦千间,高塔楼阁,巷道幽深曲折,古木点缀其间,一派苍翠,紧凑中透露出一种疏朗。

108国道从党家村北塬上穿过。从北塬入村,有3条坡道,为东坡、西坡和居中的小坡。三道坡下的村口,都筑有哨门。党家村的主巷道称上巷,上巷两端即东、西坡下的东、西哨门。上巷以宽窄变化构成曲折,上巷两侧均开有数条南北走向的支巷,支巷巷口绝不相对,只分别与主巷构成“丁”字形状,次支巷也是如此。穿过上巷南边的支巷,是下巷,下巷经过几个90度转向,向东南延伸,通往下庙和文星阁。如此布局,都在追求一种曲折,意在让视线透不过去。风水先生解释说:这才聚气,能聚集财气、文气、喜气、生气等等。

在这大小巷道的两侧,坐落着一百来座四合院,还建有祭献祖宗的11座祠堂,为崇拜神灵的文圣贤庙(俗称上庙)、武圣贤庙(俗称下庙),瞻仰文昌星和孔圣人、被称为村标的文星阁。建有看家楼,大小巷口25座哨门,这是躲避兵荒马乱之用的保安设施。还用被水流磨去棱角的河石铺成巷道、坡道,砌就数丈高的石壁,这样便形成了罕见的古建筑群。

来党家村考查观光的,较多关注这里的四合院。确实,与北京四合院、山西各大院相比,这里的四合院有明显的不同:这里的房屋多为两层;院落小,挨得紧,简直挤在一起;门道多为走马样式:上首房屋不住人,只用来祭祖待客。

京晋四合院多是一层,面积大得多,布局也不同。例如北京,总有一个前院,多带偏院,穿过垂花门才能进入正院,正院又是甬道又是花树,要宽敞豁亮得多,除过临街一面,还有专门修筑的界墙。党家村四合院院基一般不足四分,一个独立院落,虽有二进式、前院、后院、偏院的,但数量很少。上首的厅房和下首的门房都将地基横向占尽,两侧厢房嵌在二者之间。厅房、门房向院一面的大部分檐水,先要流入厢房山墙上用砖悬砌的、紧承屋檐的水槽——俗称筒槽,再流泻下来。四面房子的背墙与厅房门房的山墙一起,构成院落界墙。这样一来,留下的院子就很小了,有的还能摆下两个乒乓球案子,有的只能放下一个。即使有人得到一块较大的房基地,也多遵循这一格局,只是两院三院并排修建而已。为节约地基,相邻院落间两家厢房后坡檐水的水道仅仅一尺来宽,有的甚而把两院厢房背墙筑得挨在一起,竟将水道修到墙顶上,厢房后坡檐水由墙顶水道先汇入筒槽后,再分别下泻到自家院中。日本朋友将这小而挤的特点称为“紧凑”。

“日进白银成千两”

党家村主要有党、贾两族。元至顺二年(公元1331年),党族始祖党恕轩由本省原朝邑县逃荒播迁至此定居,绵延至今,已传25世。元末明初,贾氏由山西洪洞迁居韩城,后以郎舅之亲定居党家村,至今已传24世。从辈分说,贾姓第六世相当党姓第七世,相互兄弟相称,直到现在保持不乱。

明朝的党家村人以农为主。在周围土地已耕种罄尽时,有的劳力就进入本县深山谋求发展:租地耕种、开荒、育林、畜牧,有了一定规模后被称为“山庄子”。村中有关资料记载,党家村人先后在韩城西北的冶户川、盘道川、小麦川等地区都有过山庄子,党族各门以及贾族都有子弟进山垦荒劳动过。到了明朝嘉靖末年,党家村就出现了一次可以拿出200石粮食、300两纹银周济乡里,人称“义翁”的党氏掌门人。

只是,在韩城这个地方,由于地理环境制约,从农业发家致富,是很有限的。韩城位于关中平原东北角与陕北黄土丘陵地区相接的过渡地带,“七山一水二分田”。 明清几百年中,可耕地大体稳定在不足40万亩的数量上。自古以来,韩城人为改善农业生产条件做过不懈努力。但直到民国时期,韩城水田总共也就万亩多点而已。所以,韩城自然环境虽然近黄河,有低地,利于人口数量极少的先民生产生活,但在人口数量发展到一定规模时,要从农业走出一条繁荣富足的道路就脱离客观实际了。

韩城明朝或以前便有经商的风尚和传统。明朝末年,著名的文天祥式的民族英雄左懋第来韩出任县令,他在《常平仓议》中说:“韩民好商贾,弃本务(农业)。余由汴雒来韩,途所至,华衣裳而迎道左(路边)者,皆韩人也。”稍稍翻阅当地老《县志》便可知道,明清几百年间,比起农业,商业对韩城经济发展的作用要大得多。

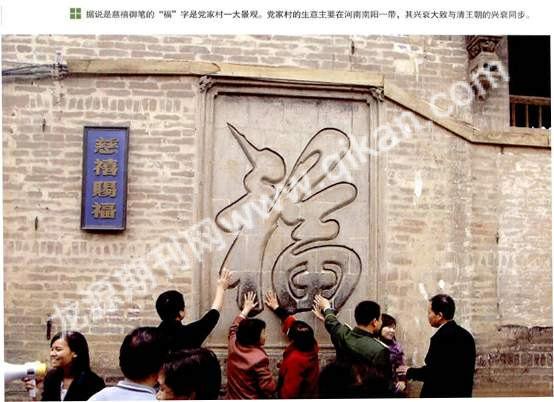

党家村的生意主要在河南南阳一带,其兴衰大致与清王朝的兴衰同步。清初顺治年间,党德佩下南阳闯江湖,康熙初年,就在濒临白河的南阳重镇瓦店创立了“恒兴桂”商号。康熙十二年,拥兵自重、割据云南的吴三桂发动叛乱,一度攻占四川、湖南,使湖北成了前线。南阳毗邻湖北,拥有中原通过白河、唐河至汉江至武昌的黄金水路,于是,成了清军的总补给站。至康熙十九年战乱平息,长达八年的战争,给恒兴桂带来巨大的商机,使其成为瓦店第一大商号。乾隆年间,又有贾翼堂与党玉书联手,在濒临唐河的南阳重镇赊旗(今为社旗)创设了“合兴法”商号。咸丰年间,太平军占据江浙一带,截断大运河这一南北运输大通道。云南、贵州、四川北上的税银、商旅改由武昌上溯汉江、唐白河至南阳,再上陆路通过山西或者河北到达北京,给南阳地区带来第二次巨大商机,从而使恒兴桂、合兴法两大商号又得以长足发展。党家村的生意,直到清末京汉铁路修成,夺走南阳府南北运输水陆码头的优势才告结束,延续达两个半世纪之久。仅“合兴法”兴盛时期,就“独有一条太平街,自筑码头自建仓。店员上千船编队,分号遍布豫、鄂疆”。两号鼎盛时,运回村里的,号称“日进白银成千两”。相传隔几天就有镖驮回村,随后就会听到吆喝号里有股份的人家去分银子的锣声响起,就见到巷道里提着小斗、端着簸箕的人们来来往往。村中原来专供分配银两的“分银院”至今完好。

韩城与山西一河相隔,渡过百米之宽的龙门古渡便是山西,又有昝村古渡、芝川古渡与山西联系,而山西商人驰名天下。党家村在南阳的生意就与山西商人处于既共存共荣又相互竞争的境地。赊旗规模宏大建筑精美至今完好的“山陕庙”,听名称为两省商人所建,而翻阅清末民初时的《山陕庙捐资花名册》,陕西只有韩城和华阴两地商人姓名。韩城古为晋地,建筑、饮食、习俗等方面与山西多有相同之处,有此基础,再接受其商业文化的影响,是很自然的事。

党家村发财了,钱该怎么花呢?这是古今中外所有发财者都要遇到的难题。

发财了,钱该怎么花?

发了财后,党家村生活自然豪华奢侈起来。一个仅半百来户人家的村子里,开有酒家、药铺、羊肉店、杂货店、打馍炉子、染织绸子的丝房、打造首饰的银匠铺、两家有皇家参股的当铺⋯⋯为这个富有的群体服务。这还不够,成箱鱿鱼海参,成捆绸缎夏布,景德镇的瓷器,赊旗镇的小五金,广州十里铺的水烟袋,甚至元宵节点的烟火,娶媳妇放的鞭炮⋯⋯都要由南阳商号随时送回。1858年,汉口被开辟为对外通商口岸后,党家村又多了一些新鲜玩意,什么三炮台双刀牌纸烟、煤气灯、手电筒、八音匣子、各式钟表、留声机、幻灯机、无声电影⋯⋯都比并不落后于时代的韩城县城里早一二十年享用。

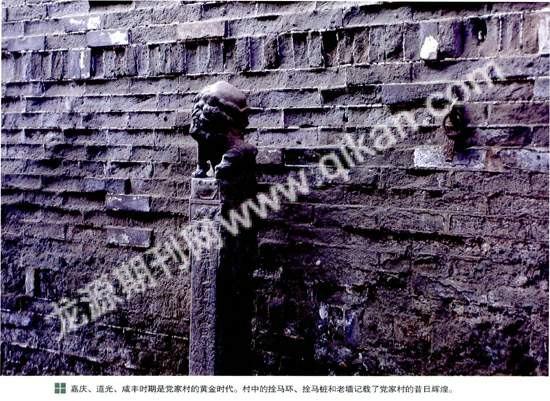

只知享受的财东过不了三代。仍然是受地域的影响,党家村又在住房和文化教育上作了巨额投资。党家村四合院的格局就是韩城四合院的格局,其特别的名声只在于集中和完好而已。韩城四合院的特点深受地理环境影响。韩城西北部为山地丘陵,东南部为黄土平原与河谷川道。黄土平原被山地丘陵的水流冲刷出若干条沟谷,分割为成十块南北窄东西长的小台塬。这样的地貌,怎能大量规划安置晋中平原、京津平原上的豪宅大院呢?党家村由康熙年间开始,废旧建新,经过几代努力,至咸丰年间建成泌阳堡,才算完成基本建设。

同一时期,也开始了文教投资。韩城是座历史文化名城,不仅是太史公故里,不仅是元代建筑保存最多的地区,其科举业绩也足以傲视北方:明清两朝,韩城共考取544名举人,中解元者11人;自宋朝以来,中进士115名;元代,郝鼎臣高中状元,清代,王杰又高中状元。受其影响,在有了足够财力后,从清朝中叶开始,党家村就特别重视文化教育事业。多设私塾,聘请名师,努力与本邑名门望族联姻,以求在门风和血缘上受到影响。几代下来,效果显著,从道光至光绪六十年间,村上中了1个举人、1个拔贡、点了1个翰林,仅光绪一朝就出了44个秀才,其中有3个院考案首——州府举行录取秀才的考试的第一名。仅从私塾的数量就可看出党家村对教育的重视。晚清时期,村中经济已经严重衰退,但同时存在的能指出塾东、或处所、或塾师的私塾仍有6所之多。

科举废除后,党家村读书人没有手足失措,而是顺应时势,为求变革,求真才实学,开始了新的努力。此后,贾家产生过一些有重要影响的人物,称得上芝兰玉树,人才济济。新中国成立后,党家村文脉依旧在绵延。