可可西里 生命的禁区

2009-04-08李东风

李东风

可可西里自然保护区位于青海西南部的玉树藏族自治州境内,平均海拔5300米,高寒缺氧,自然条件恶劣,是世界第三大也是中国最大的一片无人区,被称为“世界第三极”,“生命的禁区”。从2005年9月至2007年11月,来自多个领域的科学家们用三年时间穿越了可可西里腹地,对可可西里地区的野生动植物冰川冻土火山、矿产品水资源,地质缝合带,高原隆起地震等多个主题进行了大规模的科学考察。

06、07年我有幸两次作为随队摄影师跟随中国科学院进入可可西里无人区进行科学探秘,回来后很多人一见面就问寒问暖:冷不冷啊,苦不苦啊,海拔那么高有没有头痛呀……我不知道怎样回答才好,要感谢的人也太多太多,最后一次回来把在山上写的日记整理了几篇,算是两年来为一直关心可可西里科学考察探秘活动的朋友的种回报吧。

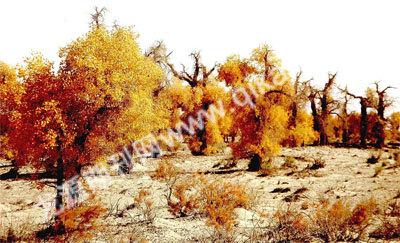

车儿臣河当地海拔3900米

我们从中国新疆的且末县开进了阿尔金山自然保护区,在保护区里要保护什么?我们看的都傻了,因为阿尔金山蒙语意为“有柏树的山”。除了荒山秃岭,我们连一颗小树苗都见不到。车队在嚣烟尘起的所谓“高速路”上急驶,五六十名队员,21辆4500丰田越野车,中国联通通讯车,中石化加油车绵延出有好几公里长,车轮卷起的尘土像黄色巨龙盘旋在山腰之间,非常壮观,由于要在天黑前赶到C1营地,大家铆足了劲往前跑,中国石化的加油车由于车身太长在一个胳膊肘弯的地方被卡死了,没办法只好忍痛把油灌车给甩掉,小车则继续前行。这时天色已渐渐的黑了下来,但营地还不知道要扎在何处,我们的车队顺着沟内的条亮闪闪的小溪艰难前进,这时时间已经是晚上9点,此地的海拔3900米,第一个营地看样子是到不了了,就地扎一个适应性营地吧,接着大家齐心协力就把军帐给立了起来,志愿者大厨(胡小鹏)是一位身经百战的户外老江湖,做事不乱,三下五除二就把大米饭和萝卜烧牛肉给做好了,饥寒交迫的我们,高原第一餐就吃到如此美味,每个队员都对大厨心存感激………

第二天一大早我要赶拍一组大厨做饭的镜头,我看见大厨从几百米的小河里取来一大桶水费力的倒进了我眼前的饭锅,又浑又黄,还加杂着枯草和羊粪,我惊呆了,莫非匝晚的饭菜就是用这种浑水做的吗?大厨看着我疑惑的表情,反问我,不行吗?他指了一下周围,已经派出三四辆车到处找水,四五个小时了一桶水都找不到,这样的水不喝行吗?不喝就要渴死,是啊!看着眼前的黄土和沙漠,虽然这水又浑又黄,上面还漂着羊粪和牛粪,但在可可西里无人区它无疑是人类生命的源泉,后来我才知道,也永远忘不了这条小河的名子——车儿臣河。

最后的矿泉水当地海拔4700米

羊湖的晚霞如此美丽。金灿灿的霞光酒在湖面上,使她显得更加妩媚动人。

我们最终把营地选在面向羊湖的一个高坡上,旁边是一条结冰的小河。厨师胡小鹏忙不迭的为大家做饭凿冰取水。不一会儿,水烧好了。可是喝着有点咸,味道怪怪的。这样也好,大家相互调侃,晚饭就不用放盐了……我们不能忘了,羊湖还有一个名字,叫盐湖。晶莹雪白的盐花子包围着羊湖,成为一道亮丽的风景。

第二天一早,同志们都有了“情况”:大家不断穿梭往来于营帐和临时厕所之间。卫生纸告急,纯净水告急。据科学家介绍,羊湖的周围有几十条这样的小河从不同方向汇入羊湖。由于河水流经不同区域,每条河都不同程度的含有一种镁物质,属重金属类,这种物质是直接导致腹泻的罪魁祸首。

因为周围没有可饮用的水源,闹起了水荒。第三天,科学家们只好压缩考察内容,每辆车仅配一瓶冻成冰块的矿泉水就出发了。同事魏锋已经两天不敢喝水了,就怕影响大家。冻冰的矿泉水在车内晃来晃去,一直没有化开的意思。藏族司机朗杰,魏锋和我早已忍无可忍,你一小口我一小口地,开始互相传水喝。这让我想起了一句广告词:农夫山泉有点甜。可是,在被称为生命禁区的可可西里,水,不管是什么样的水,都是救命的。拳头大的冰块在瓶子内滚来滚去,终于,冰化成了水。一亮一亮的,闪着光诱惑着我们。我知道,这一点点水对我们每一个人都是何等的重要,你多喝一口,别人可能就多一份危险。最后,一天下来,谁也没有再喝瓶中仅剩的那点水。这也让我看到了患难之中的兄弟情义。

此刻,矿泉水在瓶内摇晃的声音,和着汽车奔跑带起的风声,在我的耳边萦绕不去……

今夜无人入眠当地海拔5000米

早晨,我被呼啸的寒风和沙石吹打军帐的声音惊醒。我一直忐忑不安,担心军帐会塌下来,因为已经有过12人的大帐被风掀翻吹上了天的经历。撩起带冰碴的卧具,吐出嘴里的沙土,看着满是灰尘的工作间(帐篷内用箱子隔开的地方),心爱的设备(摄像机,对编机,电脑、充电器、三脚架)像是从土堆里创出来的,早已经没了样儿。心里想,不是我们不爱惜你们呀,而是这里的大风太无情啊。一位志愿者开玩笑地说“外面刮六级风,咱们帐棚内就刮五级风。”

那天,一位记者在编片过程中,对编机把其中的一盒带子给“吃掉”了那可是在海拔五千多米的雪山上拍回来的素材呀!让我心痛了好长时间。再看外边的ipstar卫星天线,像哨兵一样迎风抖动,任凭风吹沙打,坚挺着直指蓝天。我们叫它“看不见的生命线”。因为,在可可西里拍摄的所有素材,都是通过它传到北京,再传到全国的。另外,它还有长途通话功能。藏族司机朗杰,每天下午都会准时打电话给他两岁的小女儿。为了这次科考,他来不及和两岁的女儿过多地亲热,就从拉萨赶了过来。出来十几天了,每次听到女儿牙牙学语的声音,他含笑的面容上都挂满了泪珠。

据说,今天这里的风力已达到七八级。在青藏高原上,七八级风能吹得石头满地跑。ipstar的确不能工作了。在野外,人站着,就象喝醉了样乱摇晃,架在车上的“大锅”也一样。和后方联系不上,节目无法上传。今天,朗杰的小女儿是否还在期待着听到爸爸的声音?

无聊,又一个无聊的晚上。几个同事挤在四面漏风的军帐内,一起翻来覆去地谈着各自的过去,现在和将来……今夜无人入眠!

无名中国记者碑当地海拔5100米

车队以十多公里的速度向下一个目标缓慢推进。路面依然很不好。因为没有植被的保护,表面土层松散,第一辆车过后,黄土飞扬,遮天蔽日,后面的车根本看不到前方的路。

车队突然停了下来。原来,在我们停车的不远处,矗立着一座锥形铁塔,像是一个地质队的标准测量地标。我们走近一看,这个铁塔有八米多高,塔底是座水泥石碑,有米左右,碑南侧写有“探险”两个字和编号,东侧写有“中国记者”四个大字,字是用白色漆灌喷上去的,非常醒目。矗立在海拔5100米的高度,我想它可能是世界上最高的记者纪念碑了吧。看到它,我们这些做记者的感到无比光荣。据丁队长讲,2003年,曾经有一支十多人的首都新闻记者探险团到过这里,大概和科学探秘有关。不幸的是,他们在这里遇上了罕见的暴风雪。由

于大雪封山,又迷失了道路,情况十分危急,他们不得不求助于新疆军区。最后解放军用直升机把他们救了出来。因为没有文字记录,我不知道这些记者是否有伤亡。他们的石碑是面向东方,也就是向着北京的方向。他们为何而来?最终结果如何7到今天这也一直是存在我心中的个不解之迷。这座高海拔的中国记者碑,周围没有鲜花和绿草,注定它只能与风沙和石头相伴。那就在纪念碑上放一块石头吧,向我们英勇无畏的记者同行们致敬!

生命不能承受之轻当地海拔5180米

早晨传来一个不好的消息:藏族学生达娃由于胆囊炎复发,提出要下山。随队医生也建议,尽快把病人送回且末县医院治疗。这支五十六人的科考队伍,中途由于陷车、风沙严寒疾病不得不中途退出的,这已经是第二十人了。这就意味着又有两辆车将撤出科考队。目前的车辆已经由出来时的十辆工作车减少到现在的六辆。

每个人的心里都惴惴的,不知道下个被送出去的将是谁?科考是否还能顺利进行下去?这时,主办方来人告诉我们情况不是很乐观,问我们是否考虑撤出。如果继续往里走的话,前方六七百里的路程谁也没走过,没有一个星期的时间,整个队伍不可能走出可可西里,如果我们决定撤,现在就可以跟车回且末。(我的理解意思是除非快不行了,一般是不大可能把我们再送出去了)。在可可西里这种极度严酷的环境里,生命是如此脆弱,渴望生的愿望又是如此强烈。对保全生命与继续工作的选择,该是多么的艰难。节目还没有拍完,好在我们的身体状况还可以,但谁也不敢保证明天会有什么变化。另外,三位更年轻的记者都是第一次到这么高的海拔地区工作,他们都是八零后出生的独生子,如果有个闪失,我该怎样向他们的父母和单位的领导交代啊。他们能否坚持走完最后的路程,我不知道,真的不知道……

可可西里拍摄后记

有人问我在高原上拍片和平原上有何不同?对于第一次上高原的人来说应该注意什么?我想除了体力上的不同以外没有太大的不一样,要说应该注意的就是上高原要带一只上好的三角架,云台阻尼定要好,面对青藏高原美丽的景致,你会觉的美不胜收,记得第一次进可可西里的时候,不小心带了一只照相机的三角架,在库赛湖我看到几十只藏羚羊在远处奔跑,当我以最快的速度把机器架好追拍动物时,这时的云台磕磕碰碰,发涩,起幅和落幅非常突兀,摇起镜头来极其不爽,忽快忽慢,根本追不准,所以三角架只好用于拍固定镜头,错过了一次绝好的拍动物的机会。上高原的人都喜欢拍动物,高原的野生动物一般野性强,奔跑速度快,突发性强,最好把DV摄像机开关放在预置的位置,要眼观六路耳听八方,随时投入拍摄状态,一次我们在行进过程中突然发现一头狼从我们车的左前方草丛中窜出来,当大家还在欣喜若狂的时候,我的摄像机早已进入了拍摄状态,这个镜头用了七八分钟的时间,完全记录狼在奔跑时的全过程,画面非常好看,后来我们把这组镜头用在了片子的开始,比较抓人。

另外关于声音,SONY HVR—ZIC在高原上的声音非常好,即使内置话筒在四五米的地方收音效果也不错,因为高原一点噪音源都没有。

重量

在海拔5000米左右的可可西里无人区高清便携DV摄像机无疑是最佳的选择。因为它体积小,易操做,重量轻,重量的大小也是在高原地区拍片是否顺利的关键,因为在高原,一斤的重物相当于在平原上的六倍。即使不拿设备,人走在高原上也会呼吸困难,心跳加快,摄像设备太重自然使我们不能随心所欲的拍摄。一般来说初上高原的人,前三天千万不要饮酒和剧烈运动,不要提拿较重的物品,要多喝水,多休息,动作要小,上山之前可吃一些阿斯匹林或者红景天之类的抗疲劳药物。如果时间充裕的话,我的经验是可先上到海拔3000—3500米之间停留几天,如果没有大的高原反应,可继续向4000米甚至4500米的海拔高度前进,切忌不要多拿快跑,因为高原病(脑水肿,肺水肿)都是很可怕的。即使是一条壮汉在高原上也可能会被轻易的打倒。所以带上高原的设备一定要轻巧耐用。

沙尘

青藏高原地区的沙尘暴是最常见的种自然灾害,七八级的大风会吹的石头满地乱跑。所以防范沙尘对拍摄设备的侵害尤为重要,我们上山带的一台松下对编机,由于沙尘的无孔不入,对编机在编辑过程中把其中的一盘带子给“吃掉”了,这让我们郁闷了好长时间。所以上山之前定要把防尘工作做好,最好买些保鲜膜,一旦遇到强沙尘天气,就用保鲜膜把DV机包裹起来,露出镜头就好,因为保鲜膜很薄基本不会影响操作。另外吹气球和湿纸巾也要带上,随时对机器和镜头进行清洁保养,DV的磁鼓是最怕沙尘侵扰的,带一盘清洗带,适当的时候对磁鼓进行清洗很有必要,值的注意的是清洗带的清洗时问是有说明的,一般在5秒钟左右,太长时间的清洗可能会影响磁鼓的寿命。

保温

有常识的人都知道海拔每升高1000米气温会下降6摄氏度,在可可西里地区一般气温都在零下30度左右,除了人体需要特殊保暖之外,DV摄像机在高寒恶劣环境下同样需要保暖,由于高原的过度寒冷和潮湿,可能会影响摄像机的正常运转,最好的方法是把摄像机放在摄影包内或车内适当保暖,尤其是摄像机从寒冷的室外进入到温暖的室内时,镜头上肯定会出现一层细密的雾气,这时候千万不要用镜头纸擦拭,不然有可能会把镜头给擦花了。这次到可可西里我带了六块新电池,因为寒冷所以电池不能正常放电,后来我们发现最好的方法就是把电池放在贴身的衣袋里,经常轮换着用,这样就可以增加DV的拍摄时间。另外在高寒地区使用三脚架最好把金属裸露的部位用胶布事先包裹起来,以免不小心接触金属时冻伤自己,据当地人讲可可西里最冷的时候外露金属能粘掉人的皮肤。

辅助设备

在可可西里无人区除了迎接寒冷沙暴,疾病和体能的考验之外,在使用DV摄像机的创作过程中,最好带一只广角镜头,青藏高原幅员辽阔,要拍出高山大川的气势,标准镜头很难满足摄影者的要求,身在其中你会感觉到镜头越广越好。另外三角架必须要带,因为高原地区野生动物较多,藏羚羊,黄羊,藏野驴,野牦牛,鼠兔等都是我们拍摄的对象,这些野生动物常年出没在无人区地带,突发性强,见到生人奔跑速度极快,靠手持DV机是很难抓拍到它们矫健身姿的,即使拍到了,镜头也是摇摇晃晃,可用的很少。在可可西里我用三角架拍摄的镜头比较多,曾拍到组几十头藏野驴奔跑的场面,非常壮观和流畅,因为我们的片子需要大气稳当的镜头,如果没有三角架可能就会遗憾多多。同样在三角架上调拍最远处的动物,也会非常清晰和稳定。