近30年来我国梨产业的发展回顾与展望

2009-02-26李秀根杨健等

李秀根 杨 健等

1我国梨产业发展历程及成就

我国是世界栽培梨的三大起源中心(中国中心、中亚中心和近东中心)之一,已有3000多年的栽培历史。

据农业部统计,2007年全国梨树面积107.13万公顷,产量1289.5万吨,分别占全国水果总面积的10.2%、占世界梨果收获总面积的57.9%;占我国水果总产量的2.2%,占世界梨果总产量的63%,是世界梨果生产第一大国。

1.1面积、产量和单产的发展变化

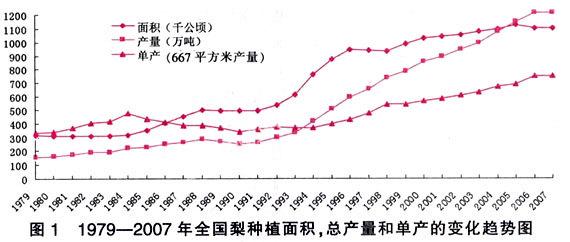

我国梨树种植面积经历了恢复、稳定发展、结构调整、快速发展阶段,到1996年,全国梨树面积发展到932.65千公顷。在随后的10年中,梨树种植面积增长速度减缓,尤其是2006年和2007年全国梨面积均呈稳中略降的态势(图1)。

从图1可以看出,1979—2007年29年间全国梨园总面积从301.2667千公顷发展到1071.7千公顷,增加了3.6倍。全国梨园总面积变化在1979-2007年间梨面积增长出现了2个拐点,分别在1988年和1996年。

就产量而言,改革开放以后,全国梨的产量基本成增长趋势。1979—1988年处于缓慢上升阶段。总产量从143.79万吨上升到272.13万吨:1988—1991年,3年期间梨的总产量呈略下降的态势,由1988年总产272.13万吨下降到1991年的249.78万吨:从1992—2007年。其总产量直线上升,15年期间总产量从1992年284.61万吨上升到2007年的1289.5万吨,净增加了1004.89万吨。

就单产而言,1979年到1995年的变化趋势正好与种植面积的变化趋势相反,每一个发展高峰的出现,导致了平均单产降低。从1996年开始。随着面积的平稳发展和栽培技术的不断提高。单产呈稳定上升状态。到了2007年全国梨树平均单产达到了12.04吨,公顷。实现了从改革开放至今梨单产翻一番的目标。

1.2果品质量大幅度提高

近30年来,我国梨果质量有了较大的提高,优质果率由改革开放前的(1977年)5%提高到现在的45%,其主要表现在果实外观和内在品质的提高,果品安全质量的上升。但总体水平与国外有较大差距。如果实整齐度差、果个偏小、果形不正、色泽不均;部分品种果肉颇粗,石细胞稍多,可溶性固形物含量低,风味较淡,口感欠佳。优质果和高档果率比例偏低。而发达国家在果实采收后,要进行精选、分级、清洗、防腐保鲜、精细包装等商品化处理,并采用气调贮藏、冷链运输,在冷气货架下销售,优质果率可保证在70%以上,可供出口的高档果占总产量的50%左右。

1.3采后贮藏保鲜及加工业不断发展

改革开放以后尤其是进人20世纪90年代,我国梨果贮藏保鲜业快速发展。目前,梨果贮藏保鲜能力从1977年的50万吨上升到2007年360余万吨。约占全国梨总产量的28%左右。贮藏保鲜技术也由过去的“半地下室窖藏、土窑洞贮藏逐步发展到恒温冷藏与气调贮藏。但恒温冷藏与气调贮藏量与生产量相比仍显得数量很少,远远落后于国外发达国家。

在梨果贮藏能力加大的基础上,梨果加工业也得到了快速发展,加工能力迅速提高,到2007年鲜梨加工量达到了100万吨,占全国梨果总产量的7.8%。加工品也由过去较少的梨清汁、罐头或梨糕糖产品逐步向梨汁饮料、浓缩汁、梨罐头、梨脯、梨酒等多种产品发展。其中梨浓缩汁在国内外市场比较受欢迎,如美国东部2006年报价1400美元/吨。此外,梨罐头也是梨的主要加工产品之一。梨罐头在2000年的出口量为2170.38吨,出口售价约合人民币0.547~0.614万元/吨。主要出口到欧洲、北美洲各国,并且有逐年上升趋势。

但由于我国梨加工业起步较晚,原料性能品质不专一、加工技术水平不高。加工品种有限,综合利用率低等问题,在国际市场竞争力不高。

1.4出口贸易不断增加

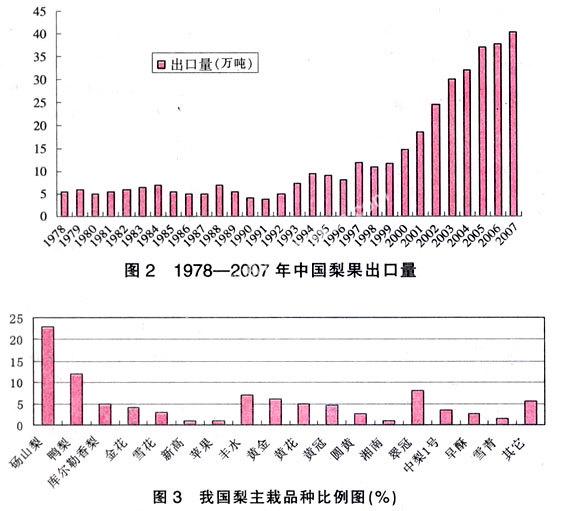

我国梨果出口量多年来一直很少。1998年以前不足10万吨直至2001年以后开始快速增长。截至2007年我国梨果出口量达到40.12万吨,同比1980年增加了7倍(图2)。

1.5品种和熟期结构得到进一步调整

改革开放以后,我国在品种选育上取得了巨大成就,培育出一大批品质优良、丰产抗病、适应性强的优良品种,如红香酥、中梨1号、满天红、早美酥、翠冠、黄冠、鄂梨2号、华酥、早酥蜜、玉露香、甘梨早6、早梨18、寒红等。并迅速在生产上推广应用,取得了很大的经济效益和社会效益。

同时,积极引进国外梨优良品种。以丰富我国品种组成,如从日、韩引进了丰水、新高、黄金梨、圆黄、幸水、南水、晚秀等品种,近年又从欧、美引进了西洋梨如巴梨、康佛伦斯、红安久、早红考密斯、阿巴特等品种在我国表现较好。

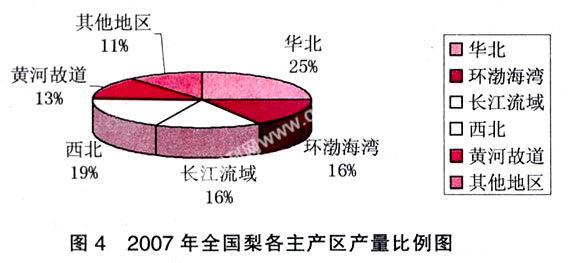

上述品种的培育成功和引入,不仅优化了我国梨品种结构,而且对梨品种和熟期的调整起到了极大的推动作用,使我国梨品种和熟期结构更加合理。目前我国早、中、晚熟梨的比例已由改革开放前的7:23:70调整到现在的18:27:55。具体表现在早熟梨品种在逐年增加。由1978年前的不足7%上升到现在的18%,主要栽培品种有:翠冠梨(约占8.0%)、中梨1号(绿宝石。约占3.5%)、早酥(占2.5%)、雪青(占1.5%),其他品种约占2.5%。

中熟品种梨比例也在逐年增加,由1978年前的23%上升到现在的27%。其主要品种有:丰水梨(占7%)、黄金梨(占6%)、黄花梨(占5%)、黄冠梨(占4.5%)、圆黄(占2.5%)、湘南梨(占1%),其他品种约占1%。

晚熟梨比例在逐年下降,从1978年前的70%下降到现在的55%。主要品种有:砀山酥梨(占23%)、鸭梨(占12%)、库尔勒香梨(占5%)、南果梨(占4%),金花梨(4%),雪花梨(占3%)、新高(1%)、苹果梨(1%),其他品种占2%(图3)。

1.6区域布局更加优化

我国梨种植范围很广,除海南省、港澳地区外其余各省(市、区)均有梨树栽培。在长期的自然选择和生产发展过程中,逐渐形成了华北白梨区(河北及鲁西北);环渤海(辽、冀、京、津、鲁)秋子梨、白梨,西部地区(新、甘、陕、滇)白梨,黄河故道(豫、皖、苏)白梨、砂梨。长江流域(川、渝、鄂、浙)砂梨5大产区(图4)。

这种区域的相对集中发展为我国梨的集约化、产业化和标准化生产打下了良好的基础。

2我国梨产业存在的问题

2.1区域布局与品种蛄构仍不尽合理

(1)区域布局不合理。一是在次适宜

区和非适宜区仍有大量梨的栽培。究其原因,主要是在1984年水果市场放开以后,由于梨果生产效益较高,导致次适宜区和非适宜区果农,不顾当地的生态、社会和经济条件,违背适地适栽原则,一哄而上,盲目发展。二是在适宜区缺乏品种区划,盲目发展不适宜与不适销对路的品种。

(2)品种结构颇不合理,具体表现在:一是鲜食与加工品种比倒不协调,鲜食品种栽培面积、产量均占全国的95%以上,加工品种不足5%。致使我国梨加工企业没有稳定的优质原料供应基地,加工产品的品种、数量和质量难以适应市场的需求,不利于我国梨加工业的长足发展;二是品种熟期结构搭配不尽合理。个别晚熟品种如砀山酥梨、金花梨的比例偏多,约占全国梨栽培面积的30%、总产量的32%。三是主栽品种单一。砀山酥、鸭梨、雪花、金花梨一直是四大晚熟当家品种,其占据我国梨栽培总面积、总产量的2/3份额,造成成熟期过于集中,产量过剩、市场销售压力大、价格低,出现卖果难的局面。四是在部分梨产区,一些产量、效益低,销路不畅的老、劣品种仍占相当比例。

2.2良种繁育体系不健全

发达国家现已普遍采用无病毒的健康良种苗木,而我国目前无病毒良种苗木繁育体系还不健全。无病毒良种苗木严重不足,质量普遍不高。目前的苗木生产存在很多问题。主要表现在:一是全国尚无从事良种苗木生产的龙头企业;一是任何单位与个人均可随意繁苗,苗木不按标准生产,生产分散。缺乏有效的管理,苗木广告比比皆是。植物检疫名存实无。销售的苗木同名异物或同物异名,鱼目混珠,质量良莠不齐;三是苗木调运比较混乱。缺乏有效的监督。以上境况令人担忧。严重扰乱了我国梨产业的健康、有序发展。

2.3品质与品牌优势不变出

我国梨果实整齐度不一,果个偏小,果形不正。绝大多数未经产后商品化处理,色泽差,光泽缺乏,且果肉石细胞稍多,风味偏淡,因而,优质果品率偏低,不到50%,约为国外的3/5;高档果品率不足10%。我国梨果生产绝大部分未进行标准化生产,部分果农仍使用国家明令禁用的剧毒、高残留农药,造成果品中农药残留量偏高,有毒、有害物质含量超标。加上包装设计粗俗、包装材料低劣,严重影响了梨果的市场竞争力。

全国各主产区虽有自己的销售企业和销售品牌,但缺乏拥有名牌、经营规模大、在国内外市场有影响的龙头企业。更缺乏在国内外果品市场上享有盛誉的名牌产品。

2.4生产管理水平落后

目前,多数梨主产区仍沿用传统的的栽培管理技术生产果品,疏花疏果不严,投采用单树定产,致使产量偏高,品质下降,特别是忽视土壤改造、肥水管理及采用适宜果袋、实行最佳套、摘袋时间、盖反光膜、摘叶增添光照等附加技术的实施,故很难从根本上提高果品质量。导致内销不畅,外销艰难。

2.5产业化水平较低

产业化水平较低是目前我国梨果生产中的一个突出问题。随着产量的不断提高,小生产、大市场的矛盾日益突出。现行的一家一户的生产体制,由于栽培面积小。区域内难以实行标准化的管理,加之受经济条件的限制,缺乏正规化的包装和清选分级设备,大多数果实自产自销,混级贮运,导致果实品质差异较大,只有样品,缺乏商品,难以适应市场果品竞争之需要。而贮藏及加工企业与生产农户不是利益共同体,往往导致丰年果贱伤农的现象时有发生,严重挫伤了生产者种梨的积极性,进而又制约了果品企业的发展。

2.6采后商品化处理与加工发展滞后

我国梨总贮藏能力仅占总产量的30%以下,而且主要以土窑洞、半地下窖、冷凉库等土法贮藏为主,普通冷藏仅占总贮藏量的25%,气调贮藏只有3%~5%。

我国梨果商品化处理比率低,只占梨总产量的1.5%左右且缺乏冷链流通,因而在国际市场上竞争力明显偏弱。

我国梨加工能力有限,加工量小,不及梨果总产量的10%;加工技术科技含量低,产品质量不佳;农残超标,产品种类不多,花色品种缺乏。

3发展建议与展望

随着科学技术的不断进步和我国果品市场经济的不断成熟及新的土地承包责任制的实行,我国梨产业将发生如下变化。一是由目前的数量型向质量型转变;二是由目前的生产大国向生产强国转变,三是由目前的分散粗放经营型向集约化和标准化转变。面对新的形势,只有从如下几个方面狠抓落实,才能实现梨果产业的可持续发展。

3.1加大科技创新力度

加强科技攻关,增加科研投入,加快开发新品种、新技术和新工艺,为梨产业发展提供技术储备;加大科技成果的推广力度,促进科技成果的转化;加强技术培训和指导,提高果农的综合素质及果园管理和产后处理及营销的技术水平。同时,在资金投入方面,应单独切出一块用于支持科研创新。

3.2加快优势区布局与商品基地建设

在品种结构的调整上,应根据社会的需要和市场要求,在不同生态栽培区,应选择或引进2~3个具有特色的优良品种作为主栽品种,实施名牌战略。重点品种要尽快形成规模化、标准化生产。应尽快改变我国晚熟梨比例过大的不合理现象,作到早、中、晚熟合理配植。根据笔者对近30年我国梨果品种规模、产量与价格相关关系的分析,在我国,一个综合性状优良的品种,总面积只要控制在4万公顷之内,其市场销售是畅顺的,价格也是平稳的。

在生产布局上,应遵循因地制宜、适地适树、量力而行、扬长避短、适当集中的原则。积极利用果树区划成果,在适宜区和最佳适宜区,结合退耕还林计划,利用荒山、荒坡、荒滩有计划地发展,并制定优惠政策,鼓励非适宜区梨园改种其它作物。同时要加快老残果园淘汰更新和劣质果园改造的步伐,促使梨果生产向适宜区或最佳适宜区集中。实施果业发展行动计划,建立起一批国家级的优质梨商品基地,以应对目前果品市场日益激烈的竞争局面。

3.3加大对优质梨和优势产区的扶持力度

综合运用经济、行政等手段,采取优惠税收、信贷扶持等相应的支持政策,支持梨优势区域和特色梨生产基地建设;加大对梨资源保护、良种选育、出口梨生产基地的投入,支持、鼓励、引导企业到优势区域建立加工基地。制定有利于扩大梨出口的对外贸易政策,扶持精品、名品生产。

3.4提高梨果生产的科技含量

鼓励培育、发展具有自主知识产权的优良品种,尤其是要扶持培育对主要病害免疫的新品种,积极引进国外先进技术,加快新品种、新技术示范推广步伐;加强对危险性病虫害的防治,推广无公害标准化生产技术,加强采后加工技术的研究与应用,提高产业整体发展能力。

3.5强化苗木和果品质量管理

进一步加强对苗木、果品生产、流通和市场的管理,制定或修订苗木、生产技术规程和与国际市场相适应的梨果质量分级标准,加快标准实施步伐。建立健全与国际接轨的果品质量认证制度,推进优质优价。

3.6加快梨果产业化进程

走产业化道路,实行规模发展,实现从无序生产到有序经营、从追求数量到追求产品质量、从小农分散生产到规模化集中生产的转变。在目前土地政策下,创建“公司+农户”或“果业生产合作社”等利益共同体。通过产业化,拉长产业链,有效地解决小生产与大市场的矛盾。

3.7大力开展果品加工业

大力开展梨果的加工,是拉长产业链、增加产品附加值,提高综合产值的关键。在大力搞好现有梨加工业的同时,要加强对梨果汁止咳、化痰、润肺等药用化学成分的提取和作用机理方面的研究,争取在较短时间内找出对人体有益的物质,并进行定性、定量分析,开发出可用于医疗保健的高附加值产品。

总之,要在加强商品基地建设的基础上,把贮藏、保鲜和加工业作为梨果业新的增长点,实现我国梨产业的可持续健康发展。