忠诚与背弃:第二国际马克思主义的遗产

2009-02-26方章东

方章东

摘要:第二国际马克思主义者生活在资本主义向帝国主义过渡时期。他们作为马克思恩格斯思想的第一代传承人,以解释、宣传马克思主义为己任,是马克思主义的忠诚卫士。然而,他们不能全面领会马克思主义的精神实质,不能正确处理马克思主义理论同实践、坚持同发展马克思主义等关系,不能科学认识资本主义时代新特点和回答实践提出新的重大课题,从而最终走向背弃马克思主义的轨道。

关键词:第二国际;马克思主义;历史唯物主义;列宁主义

中图分类号:B507 文献标志码:A

按照原苏联学者B·H·别索诺夫的看法,马克思恩格斯身后的马克思主义都被称为“新马克思主义”,而不管他们背负的历史背景如何,道理很简单,因为他们不是马克思主义的创新者。[1]事实上,马克思恩格斯逝世后,不仅学习与研究马克思主义的主体变化了,而且这些主体面对的外部环境也发生了变化。这双重变化具有鲜明特点:第一,作为新主体从事马克思主义研究,他们都是马克思和恩格斯的学生、朋友或战友;第二,面临资本主义的新变化,资本主义转向和平发展时期。第二国际马克思主义所处的独特历史方位决定了其在对待马克思主义时表现出矛盾性:都有忠诚于马克思主义的良好主观愿望,试图努力去坚持和捍卫马克思主义,然而由于没有真正领会马克思主义的精神实质,不能科学认识资本主义时代的新特点和回答实践提出的新的重大课题,从而最终走向背弃马克思主义的轨道。

一、对马克思主义信仰的动摇,堕落为机会主义

第二国际是召唤英雄的时代,诞生了一大批无产阶段革命战士和马克思主义理论家。由于他们一生中的精力最旺盛和思想最活跃光景集中在第二国际时期,所以,在马克思主义发展史上,通常把他们称为第二国际马克思主义。他们的思想发展并非是同质过程,而是相当艰难曲折的过程。

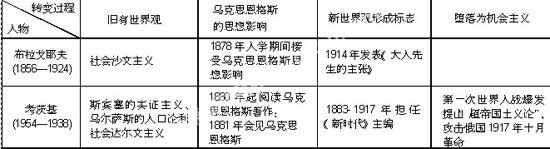

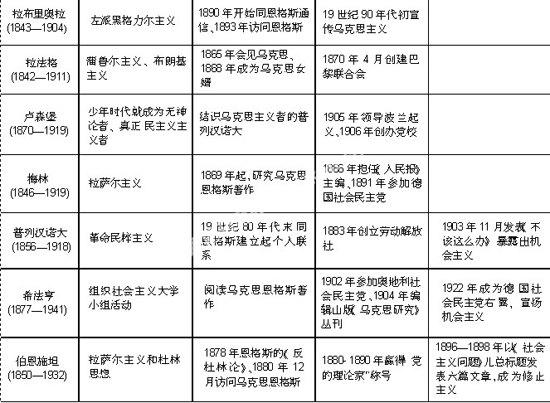

表1 第二国际马克思主义代表人物情况简介

第二国际马克思主义从小生活在有利于健康成长的环境之中,来自富裕家庭,大多出生于商人、官吏、教师、艺术家、农场主等家庭(唯有布拉戈耶夫出生于手工业家庭)。他们接受过高等教育,绝大多数获得了博士学位。他们博览群书,通晓哲学社会科学知识,熟悉自然科学知识,这就为他们学习、传播和研究马克思主义铺设了坚实的文化基础。从表中代表性人物的思想生成、发展及演变的轨迹可以观测一般。第二国际马克思主义享有独特的优越性:受惠于马克思主义创始人的直接或间接的指导、鞭策和鼓励,他们逐渐成为马克思恩格斯的学生、朋友或战友,经过剧烈的思想阵痛,成长为无产阶级革命战士、马克思主义杰出教育家和理论家。拉法格的特殊身份最具典型性,拉法格成为马克思女婿后,为他同马克思恩格斯频繁交往打开了方便之门。同马克思恩格斯的长期共事和思想交流,是拉法格成为“马克思主义思想的最有天才、最渊博的传播者之一”[2]的重要原因。虽然布拉戈耶夫、希法亭、梅林没有直接同马克思恩格斯谋过面,但他们都是在阅读他们的著作后成长起来的。

卢森堡青少年时代就成为无神论者、真正的民主义主义者。她的思想发展比较顺利和连贯。拉法格、布拉戈耶夫、拉布里奥拉和梅林等早期都受过非马克思主义思想影响,庆幸的是,它并没有始终纠缠他们的头脑,一经告别,他们就成为马克思主义坚定分子,直至生命最后。然而,绝大多数理论家的旧有的非马克思主义世界观固若金汤,不断侵扰其思想,使得他们转向马克思主义的过程异常艰难。考茨基在回忆自己思想路径时说:在研究社会主义初期“极不同情马克思的理论”,“对于马克思理论曾采取批评和不信任的态度”。[3]考茨基认为自己首先研究的是达尔文,后来才是马克思;首先是有机体的发展,后来才是经济的发展;首先是物种的生存斗争,后来才是阶级斗争。在成为马克思主义者之前,拉布里奥拉已经是一位具有20年教授历史学的著名黑格尔派哲学家,发表过多部哲学力作。马克思主义新世界观并没有真正牢固树立起来。在19世纪末20世纪初,马克思恩格斯逝世后而无法对他们进行思想督促和指引,资本主义发生新变化,无产阶级革命运动及其政党开展工作出现困难。一旦这些外部条件适宜,他们的马克思主义信仰便开始动摇,非马克思主义思想体系复活,转向非马克思主义世界观在所难免,他们相继堕落为机会主义者或演变为修正主义者。探究他们的世界观转变的不彻底性的根本原因,在于他们对马克思主义理论及资本主义新时代的误读。

二、忠诚于历史唯物主义的解释,背弃对马克思主义完整体系的领会

第二国际马克思主义开启了历史唯物主义解释模式。他们的大量文本直接以“历史唯物主义”、“唯物主义历史观”、“经济唯物主义”等来命名,用以指称马克思恩格斯思想,如《一元论历史观之发展》(普列汉诺夫)、《论历史唯物主义》(梅林)、《思想起源论——卡尔·马克思的经济决定论》(拉法格)、《唯物主义历史观》(考茨基)。“经济唯物主义”术语由拉法格最先使用,并非等同于“经济决定论”,而表示历史唯物主义。“经济决定论”庸俗地理解经济的决定性作用,否定上层建筑的反作用。正因为拉法格从正确意义层面使用这一术语,所以,梅林、拉布里奥拉未曾对这一术语提出批评。为了避免招惹是非,普列汉诺夫的做法是机智的,他倒宁可使用“辩证唯物主义”或“现代唯物主义”。普列汉诺夫科学地说明了辩证唯物主义基本意义及其内涵,他指出:“马克思和恩格斯的哲学不仅是唯物主义的哲学,而且是辩证的唯物主义”。[4]普列汉诺夫算是对辩证唯物主义作过最明确最深刻说明的理论家。在他看来,马克思主义学说很好地把唯物主义和辩证法结合起来。他认为,马克思主义是一个有机整体,它包含经济学说、历史理论、哲学和科学社会主义基本部分。虽然他对各个组成部分在马克思主义整个理论体系中的地位及其相互关系的看法不够清晰,但对历史唯物主义在马克思主义体系中的地位的认识相当明确。他认为,历史唯物主义处于基础地位,“现代社会主义的创始人是唯物主义的坚决拥护者。唯物主义是他的整个学说的基础。”[5]所谓历史唯物主义是基础,就是指历史唯物主义对其他几个组成部分起决定作用,它是这些组成部分得以产生的依据和方法。比较而言,其他理论家在马克思主义理论体系方面的研究相对薄弱,但对历史唯物主义在整个体系中的基础地位的看法基本一致。梅林指出:“奠定历史唯物主义的基础,原是马克思最大的科学业绩。”[6]梅林将历史唯物主义同达尔文进化论作比,以此说明历史唯物主义产生的革命性影响。拉法格也高度赞赏历史唯物主义产生的意义,认为历史唯物主义揭示了社会形态更替的客观必然性。考茨基花费近10年时间写成的《历史唯物主义》,既是对马克思恩格斯思想的阐发,又是对他本人思想的系统总结,从中可以看出,考茨基同第二国际其他理论家的思想基本相吻合。

历史唯物主义解释模式貌似恩格斯晚年的解读路径,实则不然。恩格斯视界中的历史唯物主义是马克思主义整体内涵的同义语。恩格斯强调,历史唯物主义是科学的世界观和方法论。恩格斯反对将历史唯物主义当作标签贴到各种事物上去的做法,主张要进一步研究问题。恩格斯指出:“我们的历史观首先是进行研究工作的指南。”[7]历史唯物主义通过对生产方式的考察,总结出人类社会从低级向高级运动的规律。历史唯物主义体现了自然观和历史观、唯物论和辩证法、世界观和方法论等多种统一。但是,历史唯物主义解释模式主要讨论人类社会发展的经济动力特征,具有片面性和实证主义倾向。尽管他们认识到历史唯物主义在整个马克思主义学说体系中的重要地位,但是没有充分认识到历史唯物主义的方法论意义,除了普列汉诺夫外,他们未能深入研究马克思主义体系,特别对马克思主义哲学和辩证法的研究比较欠缺,他们最大的失误就是从“经验科学”方面解释马克思主义的科学性。考茨基轻视马克思主义辩证法,导致在同伯恩施坦修正主义的论战中,他只局限于引用马克思恩格斯著作中的某些词句,不能指明马克思与黑格尔在辩证法方面的实质性差别。1901年,考茨基在致普列汉诺夫的信中写道:“在哲学上我从来都不是一个强者。”[8]考茨基在哲学上具有不彻底性和机会主义,不懂得哲学在社会生活和斗争中的作用,不懂得唯物辩证法的实质及其在马克思主义理论中的根本作用,从而暴露出他在对马克思主义理论的理解上存在诸多缺陷,这就使得他在批判伯恩施坦修正主义时表现出犹豫和不彻底性。

历史唯物主义解读模式引起了灾难性后果,它的去辩证法式的解释将马克思主义引向庸俗化、片面化,剥离了马克思主义的革命的批判精神。卢卡奇总体性辩证法思想是对这一解读模式的讨伐。然而,它的灾难性后果并未因此被迅速消除。在社会主义运动实践中,在一定范围存在将马克思主义教条化、庸俗化或妖魔化,弱化马克思主义的指导意义,从某种意义上讲,与历史唯物主义解释模式的不当指引有关。“回到马克思”昭示着再理解和再研究马克思主义的紧迫性和重要性。马克思主义的实践观、本体论、整体论等的讨论,是对历史唯物主义解释模式恶性影响冲力的回挡,是向本来面目的马克思主义的还原。

三、忠诚于马克思主义的宣传,背弃理论同工人运动的有效结合

伯恩施坦和考茨基被恩格斯指定为马克思主义理论接班人。理论接班人的重要责任之一是宣传马克思主义。虽然其他理论家没有享有这一殊荣,但事实上他们都为宣传马克思主义尽心竭力。所谓宣传马克思主义,是指讲解马克思主义,传播马克思主义,用马克思主义教育广大人民群众。在马克思主义传播史上,第二国际时期的理论宣传工作十分出色。它拥有一支阵容强大、理论功底扎实、著作颇丰、政治实践活动范围广泛的马克思主义队伍。这支队伍竭尽全力地创造一切积极条件,宣传马克思主义。

第二国际马克思主义创办了发行量大、阅读群体众多的理论报刊作为马克思主义宣传、传播和争鸣的主阵地。其中,影响比较大的报刊主要有《前进报》(1876年创刊)、《新时代》(1883年创刊)、《莱比锡人民报》(1894年创刊)等。通过开办党校和马克思主义学习小组来宣传马克思主义,是这一时期马克思主义传播又一大特色。1906年11月在柏林菩提大街开学的德国社会民主党中央党校,是世界上第一所党校。自创办至第一次世界大战前,先后开办过7期,每期半年,培养了大批报刊编辑、党组织负责人、工会或青年之家领导人。劳动解放社和工人阶级解放斗争协会是俄国两个最有名的理论小组。马克思主义经典文本由它们译成俄文。如果说党校和马克思主义小组体现集中性和理论专业性的话,那么工人群众性组织则更能够贴近群众日常工作和生活。第二国际马克思主义建立起了大量的工人群众组织:国际工会组织、合作社运动、青年运动、国际社会主义妇女联合会等。它们联系工人群众人数多、行业广、地域宽。第二国际马克思主义通过报刊、党校和工人群众性组织三种基本形式,宣传马克思主义,在他们的辛勤努力下,马克思恩格斯经典文本,如《共产党宣言》、《哲学的贫困》、《反杜林论》、《资本论》等为工人群众所熟知。

在看到他们忠诚于马克思主义宣传的同时,必须正视他们背弃马克思主义同工人运动的有效结合。马克思主义宣传的最终目标是要达到用科学的理论武装工人群众,是否“进头脑”是检验理论宣传效果的根本标志。第二国际马克思主义将马克思恩格斯思想看成是完成了的理论体系,他们充分认识到马克思主义在工人运动中起主导作用的重要性,把整理、宣传和普及马克思主义理论当作最高使命,从而提高了工人群众的马克思主义理论素养和理论辨别能力。在这一点上,第二国际马克思主义功不可没,当进一步考察其理论宣传的实际效果时,其不足就暴露出来。在实际工作中,他们在这一关系上出现了严重偏差。他们认为,工人群众可以通过日常生活经验接受马克思主义,因此,可以通过民主的方式把工人阶级训练成为自觉阶级。崇拜日常生活经验、迷恋民主的合法斗争,使得他们在宣传马克思主义、用马克思主义武装工人群众方面陷入了极其被动境地。既然工人群众能够根据日常生活经验认清自己的使命,那么就不需要理论武装;既然一般民主训练能够使工人阶级觉悟,那么资产阶级国家就可以和平地加以改造。列宁在这个问题上的看法是睿智的,他强烈反对自发性并清醒地认识到:“工人本来也不可能有社会民主主义的意识。这种意识只能从外面进去”。[9]充分发挥无产阶级政党在发动、组织和领导工人运动的伟大作用,将马克思主义同工人运动实践有效结合起来,使工人群众在运动中得到训练和成长,这是第二国际马克思主义无力做到的。第二国际马克思主义在彻底回击“工会中立”错误观念,从思想上和策略上争取工人群众也存在一定不足。

四、在新时代面前的选择,蕴含忠诚与背弃马克思主义的交锋

马克思主义历史命运始终同时代休戚相关,它适应时代的需要而产生,随时代的发展而发展,正确回答和解决时代课题是推动马克思主义发展的根本动力。判断时代的依据主要看生产力发展水平、生产关系性质、各阶级地位等。第二国际仍然处于资本主义大时代,却呈现出许多新的特点。世界正处于由蒸汽机时代到电气时代、由自由资本主义时代到帝国主义时代的过渡。从巴黎公社失败到1905年俄国资产阶级民主革命爆发,欧洲资本主义处于“和平”发展时期。资产阶级在统治策略上交替施用暴力镇压和政治欺骗两手政治策略,建立和发展议会制度。新型企业组织形式——公司制被广泛采用。无产阶级队伍分化,中产阶级涌现。所有这些似乎表明,无产阶级与资产阶级的对立对抗已消失,马克思主义阶级斗争理论已经过时;在资本主义社会条件下,无产阶级利益能得到实现。在这种新形势下,如何将议会斗争与暴力革命结合起来,如何将工人阶级眼前利益、微小利益与其长远利益、根本利益结合起来,如何解决好政党与群众的关系等,这些都是第二国际马克思主义必须努力回答和解决好的重大实践课题。

从马克思主义发展史角度看,这些课题的解答涉及马克思主义理论与实践的关系问题。马克思主义发展规律说明,当时代特点和主题发生巨大变化时,马克思主义理论与实践原有的统一性就会被打破,重构马克思主义理论与实践的统一性任务就会被提出来,马克思主义理论是否过时的争论必然会被提出来。马克思主义体现着“过时”与“适时”的辩证法,“过时”的是个别结论、个别论断,而其基本原理、基本方法、基本精神是“适时”的。马克思主义学说所揭示的人的自由全面发展历史任务没有完全实现,从这个意义上说,马克思主义仍然具有当代性。马克思主义理论与实践是契合——断裂——契合的不断反复过程。

在第二国际时期,理论与实践的断裂有两种基本理论表现形态:其一,伯恩施坦修正主义。它借生生不息的实践非难马克思主义理论,以“发展”理论为旗号,主张用全新理论来置换马克思主义基本原理,其结果必然是全盘否定马克思主义。伯恩施坦修正主义与一般反动学说的最大区别:它是马克思主义内部分裂出来的错误思潮。所以,从主观愿望来说,伯恩施坦试图通过一定方式来捍卫马克思主义:“最终目的算不了什么,运动就是一切”。伯恩施坦企图在资本主义制度的框架内寻得工人群众的解放,以放弃远大理想目标来获取工人眼前的微薄利益。其二,教条式马克思主义。这是绝大多数第二国际理论家的思想态度,他们把马克思主义奉为“圣经”,拿着背得滚瓜烂熟的理论词句对照活生生的实践。第二国际马克思主义理论水平和对马克思主义经典著作熟悉程度都相当高,尤以考茨基为代表。列宁曾这样写道:“我们不要忘记,考茨基是一个几乎能把马克思著作背得出来的人;从考茨基的一切著作来看,在他的书桌或脑袋里一定有许多小抽屉,把马克思所写的一切东西放得井井有条,引用起来极其方便。”[10]前者以实践吞噬理论,否定理论对实践的指导;后者无视实践的发展,以理论排斥实践。

马克思主义理论与实践是相互趋合、双向互动的过程,马克思主义研究者既要关照理论,又要关照实践。马克思恩格斯把毕生精力和生命献给了无产阶级解放事业,才实现了人类思想史上的革命。梅林称赞道:“无疑地马克思之所以无比伟大,主要是因为思想的人和实践的人在他身上是密切地结合着,而且是相辅相成的。”[11]考茨基赞赏道:“马克思恩格斯决不是完全埋头于过去,而不关心所获得的知识在实践上的应用的那种研究者。他们从一开始就把理论和实践相联系在一起,使两者互相充实,互相加强。”[12]

尽管绝大多数理论家关注帝国主义时代特点的新变化,其中希法亭对金融资本的特点及其后果的认识十分深刻。但是,他们并未从经济必然性角度来理解帝国主义的实质,忽视了帝国主义作为一种国际现象的客观必然性,没有注意到工业资本和银行资本相结合这个现象,尤其没有从这一现象中得出资本主义国家为重新瓜分世界而进行斗争的结论。他们并没有真正理解新时代的特点,更没有明确提出无产阶级及其政党革命斗争的历史任务,以至于当帝国主义战争爆发时,他们缺乏足够的思想准备,更谈不上去积极指导革命。拉法格曾断言,战争在当时不可能发生或者很少可能发生。梅林最多是顺应革命形势。考茨基、普列汉诺夫等则最终叛变革命。他们基本上是站在马克思恩格斯那个时代来捍卫马克思主义,在需要创造性地回答时代所提出的新的重大课题方面,则显得迟钝乃至平庸。他们不了解,在时代急剧变换的历史条件下,只有发展马克思主义才能坚持马克思主义。

五、结语

第二国际时期是马克思主义在党内就“什么是马克思主义、怎么样对待马克思主义”持不同立场的一次大较量、一次大分化。以第一次世界大战爆发为标志,第二国际组织解体了,第二国际马克思主义队伍随之分流,马克思主义系谱便不断增添新枝。[13]第二国际马克思主义已离我们久远,如何评价这段历史,众说纷纭。

西方马克思主义一致指认,第二国际马克思主义将马克思恩格斯思想解读为“经济决定论”,将马克思主义庸俗化。西方马克思主义只承认第二国际马克思主义教条式片面地承袭了马克思恩格斯思想。而以斯大林为代表的俄国正统马克思主义则认为,第二国际马克思主义是马克思恩格斯与列宁之间的思想横断,认为第二国际马克思主义阻塞了马克思恩格斯思想发展的脉冲,否认列宁主义与马克思恩格斯思想之间的一脉相承关系,片面强调列宁主义的个别性和独创性。其结果,俄国正统马克思主义不仅否认第二国际马克思主义的历史意义,而且毁誉了列宁主义,因为它把列宁主义看成是无本之木、无源之水。

西方马克思主义和俄国正统马克思主义的共同点都是从根本上否定第二国际马克思主义在整个马克显主义发展史中的历史地位和意义。第二国际马克思主义最终分裂是马克思主义从理论转向实践、从一元分化为多派的转折点。列宁主义这一创新理论无可辩驳地表明,在历经第二国际马克思主义发展阶段阵痛后,马克思主义进一步开花结果。列宁全面领会马克思主义精神实质,特别是他对马克思主义哲学和辩证法作了专门深入研究,他不是把马克思主义看作呆板的理论教条,而是把它看作研究实际问题的方法,将马克思主义同俄国具体实践结合起来,解答了俄国无产阶级革命和社会主义建设的重大实践课题题,从而将马克思主义推向新的阶段:列宁主义。列宁主义是对第二国际马克思主义的扬弃,从这个意义上说,没有第二国际马克思主义,就没有列宁主义。

[1] 参见[苏]B.H·别索诺夫.在“新马克思主义”旗帜下的反马克思土义[M].德礼译.北京:中国人民大学出版社,1983.

[2] 考茨基.土地问题[M].梁琳译,北京:三联书店,1955:9.

[3] 列宁,列宁全集第20卷[M].北京:人民出版社,1989:386.

[4] 普列汉诺夫.普列汉诺夫哲学著作选集第3卷[M],北京:三联书店,1962:79.

[5] 普列汉诺夫.普列汉诺夫哲学著作选集第2卷[M].北京:三联书店,1961:377.

[6] [德]梅林.马克思传上卷[M].樊集译.北京:人民出版社,1965:163.

[7] 马克思恩格斯选集第4卷[M].北京:人民出版社,1995:692.

[8] 转引自[苏]斯·布赖奥维奇.卡尔·考茨基及其观点的演变[M].李兴汉、姜汉章等译.北京:东方出版社,1986:44.

[9] 列宁.列宁选集第1卷[M].人民出版社,1995:317.

[10] 列宁.列宁全集第35卷[M].北京:人民出版社,1989:234.

[11] 梅林.马克思传上卷[M].樊集泽,北京:人民出版社,1973:4

[12]考茨基,历史唯物主义第6卷[M].上海:上海人民出版社,1965:4.

[13] 参见[英]戴维·麦克莱伦.马克思以后的马克思主义[M].李智译.北京:中国人民大学出版社,2004:387.

(责任编辑 庆跃先)