成分输血的临床应用调查与分析

2009-02-18张卫红黄允香

张卫红 黄允香

【摘要】 目的 通过临床用血分析,指导合理用血,大力推广成分输血。方法 对2004-2007年本院成分输血情况进行统计分析。结果 几年来我院全血用量大幅下降,成分血的用量达到99.25%。结论 成分输血不但能减少输血不良反应,而且能节约有限的血资源,所以合理应用成分血十分必要。

【关键词】成分输血;成分输血率;血小板

近年来我国成分输血发展较快,现代输血已进入成分输血的新时代,目前国内外都把成分输血的临床实际用量视为衡量一个国家及一名临床医生掌握与运用现代医学技术水平高低的标准之一,也是等级医院评审的必备条件,是当今世界输血事业的发展方向。为进一步推广成分输血,使其更好的为临床服务,对本院2004-2007 年成分输血情况进行调查统计分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 资料主要来源于我院血库用血统计记录。

1.2 血液成分 所有全血及各种成分血均由我市中心血站提供,所有用血量以单位(U)计算,全血200 ml为1U,成分血以200 ml全血分离制备后成为1 U,成分包括红细胞悬液(SAGM.RCS),洗涤红细胞(RBC),浓缩白细胞(WBC),浓缩血小板(手工PC),机采血小板(PC),新鲜冰冻血浆(FFP)等。

1.3 成分输血率 按卫生部规定的公式计算:成分输血率(%)=成分血数(U)/[全血数(U) +成分血数(U)]×100%。

2 结果

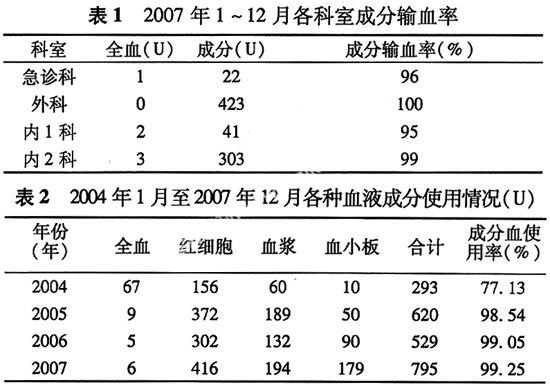

2.1 本院4个临床科室的成分输血率 本院各科室输血情况见表1。从表1可看出,4个输血科室从2007年1~12月成分输血率最高为外科100%,最低为内一科95%。

2.2 各年度成分血应用情况 本院成分用血比例呈逐年上升趋势,从2004年77.13%上升至99.25%,增长近23%,以红细胞用量较多,见表2。

3 讨论

成分输血自20 世纪70 年代初开始并已取得了显著的治疗效果。世界各国的临床医师在实践中认识到输注全血的缺点以及成分输血的优越性,成分输血得以广泛开展,已列为衡量一个国家或地区输血技术是否先进的重要标志,也是衡量一个临床医师医术水平的标志之一[1]。成分血是全血(包括血细胞和血浆)用物理或化学的方法,经过分离提纯后得到的高浓度、疗效好、便于保存和运输的血液制品。完全可有效地替代全血,临床可根据各血液成分的生物活性,依病情需要针对性地使用。对贫血患者输注压积红细胞或红细胞悬液1~2 U可提高血红蛋白(Hb) 10 g/L[2],有效地纠正了贫血,对外科手术,输注压积红细胞或红细胞悬液可改善组织缺氧状态。对失血性休克或大量出血患者及时补充新鲜冰冻血浆可增加凝血因子,改善出血状况,提高血小板计数,输注足量的血小板,可达到止血的目的。成分输血的优越性是多方面的,采用成分输血,可避免输入不必要的血液成分而发生输血不良反应,并对一些老年人、儿童以及原有心功能不全的患者减少输血容量,降低心脏负担。各种成分血量是由一个单位的全血分离而成,可分别输给不同需要的患者,一血多用,既节省了血液,又符合科学用血、合理用血的使用原则,同时减轻社会、个人的经济负担。但大量输注成分血时,应慎用或输注不含白细胞的血液成分,白细胞在失血性休克循环中,黏附于静脉血管壁和嵌塞在毛细胞血管,使白细胞和内皮细胞在相互作用中释放自由基、溶酶体和白三烯等活性物质,引起细胞损伤和内脏器官功能障碍。因此输红细胞悬液时应同时给予富含凝血因子的血液成分。

本文调查结果显示,本院成分输血率呈逐年上升趋势,全血用量明显下降。从统计资料看,2007年成分输血达到99.25%。从本院各科室输血情况来看,部分科室成分输血达到100%。可见,成分输血已经成为目前的主流,现代临床输血应用研究已从输全血进入到成分输血,替代性输血发展到治疗性输血,人源性制品进展到用生物工程技术来制造制品。今后血细胞成分能否在人体外培养来替代献血者的血液,这是现代医学尤其是输血领域研究的热点之一。一旦这项研究取得重大突破,必然会导致输血医学和未来血站发展的重大变革。

参 考 文 献

[1] 邓永福,付会林,苏涛.提高基层医院成分输血率初探.中国输血杂志,2005,18 (4):363-364.

[2] 叶定杰.临床输血情况分析.现代中西医结合杂志,2004,13(20):2752-2753.