形状相似性及注意定势对意外刺激察觉的影响

2009-01-11陈华魁

陈华魁

【摘要】本实验采用持续动态的实验范式,研究刺激的形状相似性及注意定势与未预期刺激捕获注意的关系。

【关键词】形状相似性;注意盲;注意捕获;注意定势

引文

当人们专注于某件事物,通常会忽视出现在眼前的其他事物,即使该事物是完全可见的,这就是“未注意盲”(inatten-tional blindness)。

早期对未注意盲的实验研究主要有两种范式:静态范式和选择性注意范式。

为了使得研究兼具传统的静态范式对实验条件控制严格和选择性注意范式贴近真实情境的优点,Most等人采用了一种持续的和动态的实验范式[4]。

Most等人使用该实验范式证实了观察者是否能捕获到意外刺激与其是否和其他刺激是否具有相似性有关。同时他们也指出视觉相似性要发挥作用必须满足视觉的相似性要体现在关键唯度上,关键维度是指可以将注意项目和忽视项目区分的特征维度[7]。本试验将继续采用该范式,将关键维度定义在形状特征上,探讨注意定势是否在形状维度同样存在。

1.实验

本实验严格按照Most等人采用的持续的动态实验范式,在其基础上依实验目的不同而做适当改进,实验条件的控制,实验程序和分析讨论均严格参照相关研究,除研究对象所取维度和实验组设置略有不同外,可以在一定程度上理解为验证性实验。力求在尽可能相似的实验情境下获得可资比较的有价值的实验结论。

1.1 方法

1.1.1 被试

100名在校本科生(已排除因不符合实验条件或实验过程中因不理解指导语导致实验失败者),年龄在19-24岁之间,男女比例接近1:1,所有被试视力或矫正视力正常。

1.1.2 仪器

DELL计算机,12.1寸宽屏液晶显示器,分辨率为1280×800,刷新率为60HZ。

1.1.3 实验材料与设计

被试距显示屏60cm,头部未被固定,视线与屏幕持平。采用持续和动态的实验范式。每一试次的刺激都呈现在一个背景为灰色29×17cm的任务窗口中,其中央有一固定蓝色注视点。在该窗口中,会呈现八个独立、随机运动的黑色几何图形,四个正方形(边长=1.0cm),四个圆形(与正方形等面积)。它们会在撞到窗口壁时弹回。(如图)一个试次历时15s,每个被试经历5个试次。

(注:实验中所呈现正方形、圆形以及额外刺激在颜色色调、明度、饱和度维度均完全一致)

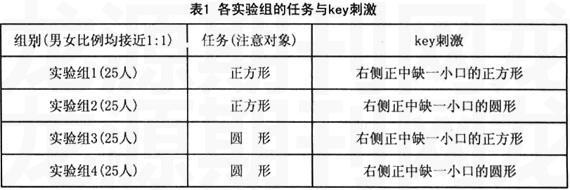

100名被试平均分配在4种实验条件下:

实验组1与实验组2被试均被要求观察正方形的撞击四壁次数,不同的是在关键试次中实验组1的额外刺激(key刺激)为一个形状接近正方形的图形,而实验组2的额外刺激(key刺激)为一个形状接近圆形的图形。

实验组3与实验组4被试均被要求观察圆形的撞击四壁次数,在关键试次中实验组3与实验组4不同的是实验组3的额外刺激(key刺激)为一个形状接近正方形的图形,而实验组4的额外刺激(key刺激)为一个形状接近圆形的图形。

分析4种实验条件下被试看到额外刺激(key刺激)的情况,我们就可能得出形状相似性在注意捕获中影响的相关结论。

1.1.4 实验程序

被试的任务是将目光注视在中央的注视点上,然后再自心中默默计算正方形(或圆形)在一个试次中撞击窗口壁且弹回的总次数。每一试次结束后,被试都要报告其看到的撞击次数。

在第1、2试次中,没有任何意外刺激出现,间隔5s,从第3个试次(关键试次)开始,会有一个key刺激从窗口的右侧出现,水平地运动穿过整个窗口,最后从左侧出去,历时5s。由于被试事先未被告知,所以该缺口正方形是一个额外刺激。当关键试次结束后,被试需要额外回答其是否最后一次试次中看见除正方形和圆形之外的其他事物;如果被试肯定其看到了,则要继续描述该额外刺激的颜色、形状及运动轨迹。

在进行试次4时,虽然没有明确的告知有额外刺激,但之前的问题无疑会提醒其可能有额外刺激出现。因此试次4是测试在注意分配的条件下的知觉情况。该试次结束后,被试要再回答一次之前的问题。

在进行最后的试次时,被试无需再去报告任何几何图形撞击窗口的次数,只需要简单的注视着显示窗口。由于没有任何任务,被试可以用全部注意力观察额

外刺激。结束之后被试仍要回答之前的问题。试次5是为了验证被试是否理解指导语而设置的。

当五个试次依序全部结束后,主试还会继续提一些问题以证实被试之前没有相关的背景知识。

1.2 结果分析

参照相关研究的指标,本实验中,如果被试肯定其看到额外刺激,并至少能正确的描述其一项特征,就认为被试看到了额外刺激。几乎所有肯定看见额外刺激的被试都能描述其特征,只有两位认为自己看到额外刺激的被试不能对额外刺激做出正确描述,我们将其归入到未看见额外刺激的总体中。当额外刺激与需要注意的项目在形状上的相似性越高,在关键试次中看到额外刺激的被试越多。这与已有的明度实验研究的结果是类似的。

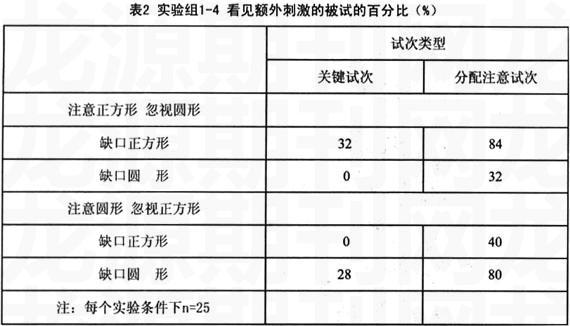

实验组1-4条件下,关键试次和注意分配试次中被试看见额外刺激的百分比(见表2)。当被试的任务对象为正方形时,在额外刺激形状与正方形相似程度的不同水平下,被试注意到额外刺激的比率具有显著差异。χ²(1,N=50)=11.3,p<0.05。当被试的任务对象为圆形时,在额外刺激形状与圆形相似程度的不同水平下,被试注意到额外刺激的比率具有显著差异。χ²(1,N=50)=12.8,p<0.05。不区分任务类别,将所有被试的数据看作一个样本,被试注意到额外刺激的比率具有形状相似性差异。χ²(1,N=100)=24.2,p<0.05。

参照相关研究,本实验中被试任务成绩的优劣水平由错误率表示,即被试报告的撞击次数与实际撞击次数之差的绝对值除以实际撞击次数。本实验结果也支持了前人相关研究结果:看到额外刺激的被试(mean error=27%,SD=18%)与没有看到额外刺激的被试(mean error=16%,SD=12.1%),其在有意外刺激的条件下的任务正确率,有显著差异。在关键试次中看到额外刺激的被试(mean error=14%,SD=11.3%)与没有看到额外刺激的被试(mean error=15%,SD=11.3%)的正确率没有显著差异,所以不存在被试的个体差异。在关键试次中,被试注意到额外刺激的百分率的提高,可被归结为注意对象与额外刺激的形状相似性增高。同样,注意到额外刺激的被试在关键试次中的正确率要显著低于之前没有额外刺激的试次(各组的试次2);没有注意到额外刺激的被试却不存在这种差异。这可能是由于被试注意到意外刺激,注意资源在一定程度上受到意外刺激的分散所导致的[10]。

1.3 讨论

在全部4个实验组中,只有15%的被试在关键试次中注意到未预期刺激,即使这些未预期刺激是持续从右至左水平运动5秒的显而易见的刺激。在实验组1和实验组4中,当意外客体(分别为缺口正方形和缺口圆形)和需要注意客体(分别为正方形和圆形)的形状相近时,绝大多数的被试都看见了意外刺激;而在实验组2和实验组3中,当意外客体(分别为缺口圆形和缺口正方形)与忽视客体(分别为圆形和正方形)之间具有相近的形状时,几乎没有人注意到它。本研究与Most与Simons等人在持续的选择性注意范式下对未注意盲问题的研究结果是一致的:即非预想物体与要注意的物体越相似,并且与要忽略的物体差异越大,人们觉察到它的可能性就越大[12]。

实验结果也支持了一系列相关研究对未注意盲现象的解释:当被试的注意力高度集中在实验任务上(本实验中为关察某一特定形状对象的触壁次数),根据实验任务中刺激的性质,也就是区分注意对象忽视对象的特征维度(本实验中为形状维度),被试会形成一种注意定势,当意外出现的刺激与被试当前的注意定势不相匹配时,意外刺激所携带的信息不能引被试的反应,不会将注意力转移到意外刺激上,那些不符合观察者注意定势的事物无法受到注意,因而也不可能进入观察者的觉知之中[13]。

2.结论

本研究证实注意客体和意外客体之间形状上的视觉相似程度会对意外刺激的觉察产生影响[14]。当意外客体和需要注意客体之间的形状越接近,与忽视客体之间的形状相差越大,意外客体越易被捕获到。因此,在日常应用中,例如在信号灯、警示灯、机械操作面板的设计上,我们不仅要研究颜色、明度的问题,同样要将形状设计列入考虑。实验也进一步支持对意外刺激的被动知觉依赖于注意定势的推断,在基于形状特征的注意定势下被试会筛除无关的维度特征,只有当涉及特定形状的特征才能影响注意捕获的发生。

参考文献

[1]Mack A,Rock I. Inattentional Blindness[M]. Cambridge: MIT Press,1998.

[2]Neisser U. & Becklen R. Selective looking: Attending to visually specified

Events[J].Cognitive Psychology,1975,7:480-494.

[3]Simons D J. Attentional capture and inattentional blindness. Trends in Cognitive Sciences,2000,14(4):147-155.

[4]Most S B,Scholl B J,Clifford E R,et al.What you see is what you set: Sustained inattentional blindness and the capture of awareness[J].Psychological Review,2005,112:217-242.

[5]耿海燕,蔡文菁.不注意视盲的实验研究综述[J].北京大学学报(自然科学版),2007,43(2):282-287.

[6]邓晓红.内隐性和外显性注意捕获的研究[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2004,31(4):474-476.

[7]马晓莉.注意定势对未注意盲视和注意捕获的影响[D].河南大学教育科学学院,2007.

[8]Casimir J. H. Ludwig,Iain D. Gilchrist.Stimulus-Driven and Goal-Driven Control Over Visual Selection[J].Human Perception and Performance,2002,28(4):902-912.

[9]李会杰,沃建中,刘涵慧.刺激类型及表征关系对未注意盲的影响[J].心理学报,2007,39(6):959-965.

[10]Simons D J,Chabris C F. Corillas in our midst:Sustained inattentional blindness for dynamic events[J].Perception,1999,28:1059-1074.

[11]李会杰,陈楚侨.注意捕获的另一扇窗户——未注意盲[J].心理科学进展, 2007,15(4):577-586.

[12]Most S B,Simons D J,Scholl B J,et al.How not to be seen:the contribution of similarity and selective ignoring to sustained inatten-Tional blindness[J].Psychological Science,2001,12(1):9217.

[13]李会杰.特征相似性及知觉负荷对未注意盲视的影响研究[D].北京师范大学心理系,2006.

[14]梁华,陈湘川,张达人.不同注意负载条件下刺激驱动的注意捕获[J].心理学报,2004,36(1):31-36.