“大跃进”时期的诗歌创作

2008-11-05徐秋梅吴继金

徐秋梅 吴继金

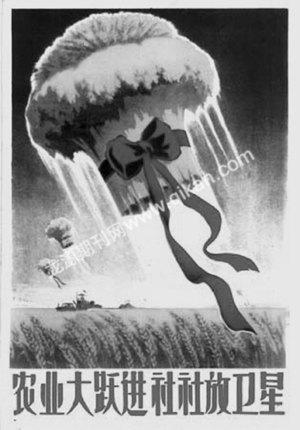

1958年,中国掀起了以“超英赶美”为目标,以大炼钢铁为中心内容的“大跃进“运动。与工农业生产“放卫星”一样,文艺创作也不甘落后,在“生产大跃进,文化紧紧跟,壁画打头阵,歌唱作先锋”的口号下,要求“人人作诗,人人作画”。一时间,从领袖到百姓,从诗人到大字不识的农民,都充满激情地投入到诗歌创作中去。“歌声遍田野”,“满城题壁皆诗画”,一时间全国成了歌的海洋、诗的国度。

歌成海洋诗成山

“跃进歌声飞满天,歌成海洋诗成山。太白斗酒诗百篇,农民只需半杆烟。”“大跃进”时期的诗歌创作现象是中国历史上绝无仅有的奇观。一位诗人以饱满的政治热情描绘了“大跃进”时期的盛景:“到处成了诗海,中国成了诗的国家。”“几乎每一个县,从县委书记到群众,全都动手写诗,全都举办民歌展览会,到处赛诗。各地出版的油印和铅印的诗集、诗选和诗歌刊物不可计数。诗写在街头上,刻在石碑上,贴在车间、工地和高炉上。诗传单在全国飞舞。”

“大跃进”时期创作的诗歌,“生动地反映了我国人民生产建设波澜壮阔的气势,表现了劳动群众的社会主义觉悟的高涨。‘诗言志,这些社会主义的民歌的确表达了群众建设社会主义的高尚志向和豪迈的气魄”(见1958年4月14日《人民日报》社论:《大规模地收集民歌》)。例如,当时在全国传诵很广的一首诗《我来了》这样写道:“天上没有玉皇,地上没有龙王,我就是玉皇!我就是龙王!喝令三山五岳开道,我来了!”《龙王辞职》诗曰:“自古水往低处流,谁见河水翻山头;人民智高力量大,指挥江河有自由。”“龙王一见愁上愁,告老还乡去退休;调动一切积极性,还是把他社里留。”《未出社里卫星田》诗曰:“悟空举首望青天,悟空到此来避迁,跟头翻了三千六,未出社里卫星田。”《月宫装上电话机》诗曰:“月宫装上电话机,嫦娥悄声问织女:‘听说人间大跃进,你可有心下凡去?织女含笑把话提:‘我和牛郎早商议,我进纱厂当女工,他去学开拖拉机。”《惊动天上太白星》诗曰:“一阵锄声卷入云,惊动天上太白星,拨开云头往下看,呵!梯田修上了南天门。”

玉皇大帝、王母娘娘、龙王爷、神农氏、孙悟空、穆桂英等中国民间传说和神话题材中的人物,俨然是现实生活中工农兵形象的再现,也是当时诗歌创作中常见的形象符号。这些传说中具有超凡脱俗力量的人物,映衬了人民群众改天换地、战天斗地的伟大力量和英雄气概,正如著名漫画家华君武后来所说:“农民是天生的民族艺术创造者,他们脑子里有许多古代的英雄和神话里的神仙,因此请那些王母娘娘、穆桂英、孙大圣、老黄忠都出来歌颂‘大跃进,倒也耳目一新。”

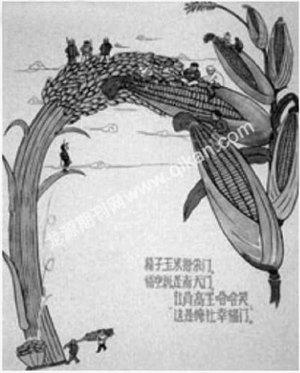

“大跃进”时期创作的诗歌充满了浓厚的奇幻色彩。农村是“大跃进”的主战场,所以反映农村变化、农业生产的诗歌数量最多,且极富想象力,寄托了农民对美好生活的向往。例如,有一首四川地区出现较早的诗歌写道:“稻米赶黄豆,黄豆像地瓜;芝麻赛玉米,玉米有人大;花生像山芋,山芋超冬瓜;蚕长猫样大,猪长像大象;一棵白菜五百斤,上面能站胖妹妹;鱼苗撒下千万条,条条养得扁担样;玉米秆儿穿九天,浑身棒子有几千……”《奇唱歌来怪唱歌》诗云:“奇唱歌来怪唱歌,养个肥猪千斤还有多,脑壳谷箩大,宰了一个当三个,三尺锅子煮不下,六尺锅子煮半个。”“奇唱歌来怪唱歌,单季稻亩产三千多,谷子黄豆大,挑了一箩又一箩,挑到日头落了水,还要用架板车拖。”“奇唱歌来怪唱歌,红薯亩产三万多,南瓜大一个,抱都抱不合,要拿重得像秤砣,急得他喊爹喊妈莫奈何!”《社员堆稻上了天》诗云:“稻堆堆得圆又圆,社员堆稻上了天,撕片白云擦擦汗,凑上太阳吸袋烟。”《铺天盖地不透风》诗云:“玉米稻子密又浓,铺天盖地不透风,就是卫星掉下来,也要弹回半空中。”

一个有趣的现象是,“大跃进”时期创作的诗歌很多是与形象生动的宣传画联系在一起的,诗配画,两者相得益彰。画面反映了诗歌的内容,诗歌又强化了画面的主题,增强了宣传效果。例如,《大肥猪》画面上配有这样的诗:“肥猪赛大象,只是鼻子短,全社杀一口,足够吃半年。”《大花生》画面配的诗是:“花生壳,圆又长,两头相隔十几丈,五百个人抬起来,我们坐上游东海。”《大蟠桃》画面配的诗是:“踏着梯田上云霄,去摘王母大蟠桃,送给亲人毛主席,祝他长生永不老。”《大白薯》画面配的诗是:“社里白薯长得大,人人见了笑哈哈。要问白薯多么大,火车才能拉动它。拉着白薯进北京,献给领袖毛主席。”《大高粱》画面配的诗是:“多穂高粱真正好,多穂高粱出高产,一个大马拉一棵,累的马儿通身汗,社会进展如火箭,粮食打的堆成山,人民生活大改变,庆祝人民幸福生活万万年。”

“大跃进”时期创作的诗歌,像一面镜子折射出那个狂热浮躁时代的社会面貌、人民心态。全国人民充满幻想,在诗歌中编造着亿万个美丽的神话。

“共产主义是天堂,人民公社是桥梁。”1958年8月,中共中央作出《关于在农村建立人民公社的决议》,决议认为“人民公社不仅加快了我国社会主义建设的速度,而且是我国农村从社会主义集体所有制过渡到全民所有制的最好形式,是从社会主义过渡到共产主义的最好形式”,并说“共产主义在我国的实现,已经不是什么遥远将来的事情了”。“工农商学兵”五位一体的“人民公社”在当时是一个新兴事物,很大程度上带有空想社会主义的色彩。1958年10月28日,中共山东范县县委书记在全县共产主义积极分子大会上作报告时,用诗歌描绘了人民公社的“天堂”美景:“人人进入新乐园,吃喝穿用不要钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人都说天堂好,天堂不如新乐园。”河南有一首《人民公社是金桥》的诗歌写道:“单干好比独木桥,走一步来摇三摇;互助好比石板桥,风吹雨打不坚牢;合作社铁桥虽然好,人多车稠挤不了;人民公社是金桥,通向天堂路一条。”

“大跃进”时期的诗歌创作也得到了文艺界的热烈响应。当时很多职业作家、诗人挥舞如椽大笔,豪情万丈地写了很多讴歌“大跃进”的诗歌。时任中国科学院院长的著名诗人郭沫若也以极大的热情投入到诗歌创作的洪流中去。他到农村采风,创作了几十首诗,其中《迎春序曲》诗这样写道:“赶上英国只需要十五年,农业纲要七年就可实现;一个大跃进连着一个大跃进,英雄气概可以覆地翻天。看吧,要把珠穆朗玛铲平!看吧,要把大戈壁变成良田!劳动人民历来就是创世主,在今天更表示了他的尊严。”

“大跃进”时期诗歌创作的繁荣,还表现在诗歌的出版和发行上。中共八届二中全会后,周扬找人协助,从大量新民歌中选了260首,由郭沫若、周扬共同署名,编印了一本《红旗歌谣》,书中附有黄胄、古元、米谷、力群、张光宇等11位画家画的24幅精美插图,以红旗出版社的名义于当年11月出版。除了《红旗歌谣》外,同年全国选印出来的民歌集还有《民歌一百首》、《工矿大跃进民歌选》、《农村大跃进民歌选》、《部队跃进民歌选》等。当年仅全国各省市一级以上铅印出版的民歌单行本就有近800种之多,印数达数千万册以上,而县以下非正式出版的更是不计其数,真可谓“要问民歌有几何,挤倒高山填满河”。

毛泽东的支持

1958年3月22日的成都会议上,毛泽东指示要搜集民歌。他说:“印一些诗,净是些老古董。搞点民歌好不好?请各位同志负个责,回去搜集一点民歌。各个阶层都有许多民歌,搞几个试点,每人发三五张纸,写写民歌。劳动人民不能写的,找人代写。限期十天收集,会搜集到大批民歌的,下次开会印一批出来。中国诗的出路,第一是民歌,第二是古典。在这个基础上,两者‘结婚产生出新诗来,形式是民族的,内容应当是现实主义和浪漫主义的对立统一。太现实了,就不能写诗了。现在的新诗还不能成形,没有人读,我反正不读新诗,除非给一百块大洋。这个工作,北京大学做了很多。我们来搞,可能找到几百万、成千万首的民歌。看民歌不用费很多的脑力,比看李白、杜甫的诗舒服些。”在随后的几次中央工作会议上,毛泽东都提到新民歌问题,说:“各省搞民歌,下次开会,各省至少要搞100多首。大中小学生,发动他们写,每人发3张纸,没有任务,军队也要写,从士兵中搜集。”

同年4月14日,《人民日报》发表题为《大规模地收集民歌》的社论,称“这是一个出诗的时代,我们需要用钻探机深入地挖掘诗歌的大地,使民歌、山歌、民间叙事诗等等像原油一样喷射出来”,号召诗人们“只有到群众中去,和群众相结合,拜群众为老师,向群众自己创造的诗歌学习,才能够创造出为群众服务的作品来”。4月17日,郭沫若在《中国青年报》上发表《为今天的新国风、明天的新楚辞欢呼》的文章,指出:“今天的民歌民谣,今天的新国风,是社会主义的东风。这风吹解了任何可能有的冻结。人民的心都开出繁花,吐放芬芳。”

4月26日,中共中央宣传部副部长、中国作家协会党组书记周扬主持召开了中国文联、作协、民间文艺研究会的民歌座谈会,发出“采风大军总动员”。在5月召开的中共八届二次会议上,他又作了题为《新民歌开拓了诗歌的道路》的报告,从理论上系统论述了民歌的思想内容和艺术特征,阐明了党搜集民歌和其他民间文学的方针政策。他说:“大跃进民歌反映了劳动群众不断高涨的革命干劲和生产热情,反过来又大大促进了这种干劲和热情,促进了生产力的发展。民歌成为工人、农民在车间或田头的政治鼓动诗,它们是生产斗争的武器,又是劳动群体自我创作、自我欣赏的艺术品。社会主义精神渗透在这些新民歌中。这是一种新的、社会主义的民歌,它开拓了民歌发展的新纪元,同时也开拓了我国诗歌的新道路。”“解放了的人民,在为多、快、好、省建设社会主义的伟大斗争中所显示出来的革命干劲,必然要在意识形态上、在他们口头或文学创作上表现出来,不表现是不可能的。现在群众文艺创作如何发展,我们的国家简直说得上是一个诗国。民间歌手和知识分子之间的界限会逐渐消泯。到那时,人人是诗人,诗为人人欣赏。这样的时代是一定会到来的。因此,要大规模地有计划地收集民歌,就非全党动手、全民动手不可了。”

在上海,姚文元在《解放日报》上发表了《让诗传单飞遍全市》的文章,说诗歌就是要“把政治思想化为鲜明的形象。每一句都是战斗的歌声,每一首都是行动的号召”。他批判说:“在以前,或在修正主义影响下,冷眼旁观,鄙视‘赶任务,看不起及时创作为政治服务的短诗,或在崇洋观念支配下,形式上机械地模仿外国,不愿写民歌体的诗。”姚文元还身体力行,在《街头文艺》上发表诗歌,其中有一首题为《我们工人骨头硬》的诗写道:“我们工人骨头硬,刺刀底下夺江山。拔白旗,插红旗,干劲要叫天地翻!钢水滚滚火光闪,定叫英美吓破胆!”

在中国文联、中国作协等单位进行采风大军总动员后,各省党委或宣传部陆续发出了关于组织收集民歌的通知,并强调这是一项政治任务。全国各地纷纷成立采风组织和编选机构,各地报刊也先后开辟民歌专栏。就这样,在毛泽东的提倡和推动下,在郭沫若、周扬等人的大力支持下,声势浩大的民歌运动在全国范围内迅速掀起。

对民歌采取什么态度,也被上升到走什么样道路的政治高度上来。一位德高望重的老作家在发表的《答〈民间文学〉编辑问》一文中,在为新民歌欢呼的同时也严肃指出:“谁在踌躇不肯收集(指新民歌——编者按),那就表明他走的道路有问题。可能他也有些‘道理,但那是另外一条道路上的‘道理——‘道其所道,非吾所谓道也。”“我们是走社会主义道路,用多、快、好、省的方法来采集和推广民歌民谣,不仅不允许‘踌躇,一定要鼓足干劲。”

这场以民歌创作为中心的群众性诗歌运动,作为“大跃进”运动的历史产物,同样带着严重的“浮夸风”色彩,对当时的错误起到了推波助澜的作用。而从艺术价值上看,绝大多数诗歌都是些公式化、概念化的宣传口号,非但没有创造出新的艺术形式,反而阻碍了新诗创作的多样化发展。1958年7月,诗人何其芳在《处女地》上发表《关于新诗的百花齐放》一文,就提出:“民歌可能成为新诗的一种重要形式,未必就可以用它来统一新诗的形式,因为民歌体有限制。”从而引发了民歌能否成为新诗主流的争论。

1959年3月,也就是在“新民歌运动”开展一年之后,毛泽东在郑州中央政治局扩大会议上说:写诗也只能一年一年地发展。不能每人都写,要有诗意,才能写诗,“叫每个人都要写诗,几亿农民要写多少诗,那怎么行?这违反辩证法……放体育卫星、诗歌卫星,通通取消”。由于毛泽东放弃了支持,加上农业高产“卫星”的真相逐渐被披露和随后到来的全国性严重的粮食饥荒,群众创作热情锐减,中国历史上少有的诗歌奇观开始偃旗息鼓,慢慢消失了。