本真黄昆

2008-10-16科技人生

科技人生

他的科学理论为世界固体物理学发展奠定了基础,他的著作被国外学者像《圣经》一样放在书桌上,他的学说哺育了世界几代物理学家的成长。在科学界,他被人们尊为一座山峰。

我们现在正处于一个数字时代,提起半导体,更是家喻户晓、妇孺皆知。从半导体收音机,到数字电视;从个人电脑,到数码相机;从大屏幕广告,到家庭VCD 、 DVD机;从小小的IC电话卡,到宇宙飞船的电池,人们都不再陌生。

电脑、VCD机等电器开一段时间后都有发热的现象,怎么解决这个问题以延长机器的使用寿命呢?这些实际问题的处理,都和中国一位科学家几十年前提出的基础理论密切相关,他的理论对当今信息产业有着重要的指导意义。这位对固体物理学作出许多开拓性贡献的科学家,就是在世界理论物理界被誉为“科学先驱”的黄昆(图1)。

(1) 黄昆风采

20世纪50年代,物理学家黄昆把当时还处于前沿科技的半导体介绍到中国,成为中国半导体事业的奠基人之一。黄昆的同窗好友、世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁对他给予很高的评价。

杨振宁(著名物理学家):今天如果没有计算机,我想整个世界就不能运转了。计算机最重要的部件芯片,运用的就是半导体原理。黄昆从国外回来,把半导体这个领域介绍到国内,今天我国所有在研究所、工厂、学校做半导体工作的人,都是他的徒子徒孙,甚至是徒孙的徒孙。所以,他的这个贡献是非常非常大的。

黄昆,1919年9月生于北京。1941年毕业于燕京大学物理系。1945抗日战争胜利,激励刚刚获得硕士学位的黄昆远赴英国求学,以便报效祖国。在布里斯托大学,他师从诺贝尔奖获得者莫特教授,攻读当时刚刚形成新学科的固体物理学博士学位。1947年,他提出了后来被国际上以黄昆的姓氏命名的“黄散射”。他在固体物理研究领域初露锋芒。

黄昆(著名物理学家):这个东西是我首创的,方法有特点,问题解决得比较透彻,得到国际的公认。

黄昆开拓性的理论研究引起了一位物理大师的注意,他就是量子物理学奠基人、诺贝尔奖获得者玻恩。波恩邀请黄昆到爱丁堡大学作交流学者,并把一本《晶格动力学》书稿框架交给黄昆来完成。

朱邦芬(中科院院士 黄昆传记作者):玻恩最早对晶格动力学写了一个提纲,第一章写了一部分,后来他要黄昆沿着这个提纲思路写下去。

当时年事已高的波恩在学界声名卓著,能被这位大师点将合作,对年轻的黄昆来讲是一件幸事。但合作一开始并不像想象的那样顺利,两人之间出现了意见分歧。

郑厚植(中科院院士 原中科院半导体所所长):当时黄昆希望在第一、二、三章用一个清楚的物理图像,让刚入门的人能够了解晶格物理力学的基本物理问题。

黄昆非常注重建立物理模型,因为这样有助于读者理解理论的精髓。

黄昆:我的习惯是不喜欢干大家都干的事情。

朱邦芬:可是玻恩不同意,玻恩觉得他的理论框架很完美,两个人为此争了起来。波恩当然要黄昆坚持按他那个做,黄昆不愿意。

最终黄昆以科学上的创见和执着说服了玻恩,在书稿加上了头三章引言,玻恩非常满意,并在给好友爱因斯坦的信中对黄昆大加赞赏,说书稿内容已完全超越了他的理论。这就是被世界固体物理学学子们奉为圣经的经典书籍《晶格动力学理论》。

郑厚植:凡学固体物理学的,就必须要学懂这个基础知识,否则就很难进入这个领域。

这本书奠定了他在国际固体物理学界“昆仑”般的地位。50多年来,这本书一版再版,即便是在半个世纪后的今天,我们在亚马孙网站随时都能查到正在进行的售书记录。

朱邦芬:他的这本书出版50年后还有人在引用。2001年,我查了一下,被人们引用将近6000次,这是一个非常大的数字。

同期黄昆又接连创立了以他的姓氏命名的 “黄-里斯理论”和“黄方程”。

夏建白(中科院院士、黄昆的研究生):一个科学家能够得到一个国际上命名的研究成果已经很不错了,而黄先生得了4个:黄-里斯因子、黄方程、黄散射、黄-朱模型。这个就能代表他的学术成就。

黄昆32岁时,就取得了他一生中最重要、也是大部分的研究成果,成为固体物理界颇有名气的新星(图2)。

(2)风华正茂,硕果累累的黄昆

有人猜想,如果黄昆继续留在国外从事研究工作,获得诺贝尔奖是完全有可能的。他的导师、合作者、同学,甚至在他当时研究的基础上继续进行工作的同事,有4人以上获得了诺贝尔奖。不仅如此,当时黄昆还在工作中结识了一位美丽的英国姑娘艾弗里斯。

可是,黄昆停止了自己可能更加辉煌的科研生涯,告别了恋人,义无反顾地选择了回国。

杨振宁先生保存着1947年黄昆写给他的一封信,黄昆在信中写到:获得诺贝尔奖固然重要,但是有什么比建立高等物理研究中心,把中国整个科学技术发展起来,更有意义的事情呢?

评价黄昆先生,很多人用本色二字。回国、到大学讲课培养物理人才,这就是年轻的黄昆为报效祖国脚踏实地迈出的第一步。

1951年,黄昆回到祖国。他走上北大的讲台,开始了燃烧自己、照亮别人的基础学科教学生涯。以他的学术造诣,给大学一年级的学生上普通物理课应该是一件信手拈来的轻松事。但黄昆却不然,上一堂课常常要认认真真准备十几个小时。

夏建白:他的语言很有特点,非常幽默,所以很吸引人。不光是北大物理系的学生,还有外校的好多人都来旁听。300多人的一个大教室常常坐得满满当当。

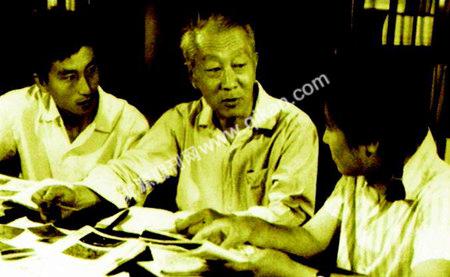

从黄昆在北大讲课时的一段珍贵录像中可以发现,虽然画面中的黄先生只是个背影,也听不清他的声音,但是从大教室里听课时的壮观程度依然能感受到学生们对他的喜爱(图3)。

(3)黄昆在辅导学生学习

国家超导技术专家委员会首席科学家甘子钊院士,是黄昆在北大的第一届研究生。在甘先生眼里,黄昆是一位富有社会责任感的科学家。

甘子钊(中科院院士、黄昆的研究生):黄先生作为教授,他特别重视学生的反映,他会花很多时间去考虑,用什么办法让学生听懂。

黄昆出身银行高级职员家庭,从小受的是西洋文化的影响,听快板是回国以后的事情。为了让文化程度比较低的工农兵学员能听懂电磁学,他专门向别人请教,自编物理学快板书,上课时以快板书的形式给学生讲课。

认真教学,辛勤耕耘,黄昆在北大度过了26年的教学生涯。一向以认真著称的他,在生产教学中也不忘搞一些研究。

1975年,邓小平主持国务院工作,对“文革”重灾区的科学教育界进行全面整顿。一天,黄昆应邀到中国科学院半导体研究所讲课。

邓楠(邓小平女儿、中国科协常务副主席):当时我在半导体所负责科研工作,听了黄昆教授讲课,大家对他的学术造诣倍加欣赏。他当时讲,他是完全利用业余时间来做研究的。那时他还在北大搞生产,根本没有搞科研。我回家就跟我父亲讲了黄昆的情况。我父亲听了以后,就在一次国务院会议上说,这样的科学家要是北大不用的话,就到半导体所去当所长(图4)。

(4)黄昆在半导体研究所的这次演讲,成为他人生的又一个转折点

他的学生说他追求的是最基本的真理,他的同行说他的每一篇论文都具有里程碑性质,一个58岁从未当过领导的老人能否胜任所长工作?一个中断研究26年的教授还能否指导科研呢?

在人们怀疑的目光中,黄昆作出决定:扬长避短,实施邓小平提出的三驾马车的政策:党委书记主管行政,副所长主管日常事务,他自己主管科研。

黄昆:我觉得既然是在研究所工作,还应该把科学研究工作做起来。

?黄昆上任以来,每星期都用半天时间给大家讲理论课。在他的言传身带下,半导体所的科研工作很快步入了正轨。而他也在人生步入晚年后,迎来了科研生涯中的又一个黄金时期。

黄昆:恰好这时半导体出了一个新领域,叫作超晶格。我看到这个非常重要,对它很感兴趣,就开始做这方面的研究工作。

当时超晶格领域里有些现象用现成的理论解释不通,黄昆敏锐地发现了理论漏洞,决定从这里开始着手研究。黄昆有个特点,学术问题愿意与人辩论,在争论中理清思路,在争论中启迪新想法。说起争论,黄昆和杨振宁、张守廉在西南联大读书时可是出了名的“三剑客”。

杨振宁:那个时候,我们三个人是同一个班的研究生,而且住在一个宿舍。

杨振宁还清楚地记得,当年为了弄明白一个原理,他们三人挑灯辩论的情形。

杨振宁:记得有一天晚上,我们三个人辩论了很久。我们开始在茶馆里辩论,回到宿舍继续辩论,后来熄灯了躺在床上还在辩论。再后来干脆起来点上蜡烛,找来一本伯尔格关于 “测不准”原理的书仔细去看,从中寻找答案(图5)。

(5)学术诤友成就三位著名的科学家(从左至右:黄昆、张守廉、杨振宁)

时隔40年,黄昆喜欢争论的禀性一点也没有变,这回对手是刚分到所里年仅33岁的硕士研究生朱邦芬。

朱邦芬:1985年以后我跟他一个办公室,直到2000年离开半导体所。我们两个人每天上班的第一件事就是说话,用一个小时左右的时间来共同探讨问题。有时争论得很厉害,他没有一点权威的架子,和你是完全平等的。

辩论拉近了黄昆和朱邦芬的距离,为了解决超晶格材料实验与理论不符的问题,黄昆提出建立一个新的物理模型,他们成了合作者。

朱邦芬:他做事情,总喜欢化繁为简,把一个复杂的问题分解成为简单的问题,抓住核心来解决。

一开始黄昆用的是一些物理学中传统的重要概念,但是年轻的朱邦芬也有一套自己的方法。有意思的是,这一老一少的关系颇有几分像当年玻恩与黄昆的关系。3年过去了,在争论中,黄昆与朱邦芬建立的“光学声子模型”逐渐清晰起来。

朱邦芬:我们对一个问题经常争论,今天我说服了你,明天可能又被你说服了,有时候要翻来覆去好几次。

这段时间也许是黄昆回国后度过的最忙碌的时光。他重新开始了自己喜欢的理论研究,并且又一次取得了骄人的成果。

1988年,黄昆与朱邦芬合作建立了“黄-朱模型”,解决了超晶格领域存在20多年的疑难问题,作出了对现代光电子领域产生深远影响的原创性理论,大大推动了相关领域的发展(图6)。

(6)黄昆与朱邦芬合作推动了超晶格领域的发展

黄昆在69岁时,又一次站在了国际固体物理学领域的最前沿。

黄昆:我认为这个工作做得比较灵活,在方法上面有所创造,我是比较满意的,出乎我自己原来的估计。

黄昆的努力在晚年得到了回报。由于在固体物理学中作出的突出贡献,他先后获得了何梁何利科学技术奖、陈嘉庚数理奖以及2001年国家最高科技奖(图7)。

(7)黄昆在颁奖大会上

一辈子踏踏实实搞研究,是黄昆一生的追求。到了80多岁,他依然想亲手做他钟爱的研究工作。

黄昆:83岁的小兵很难当,因为这个年龄应当是经验丰富的领导者了,可是我这个年龄了还是想做具体的研究工作。

对于晚年的黄昆先生来说,经历的坎坷与磨难已经变得模糊,眼前的夕阳是如此美好,他希望一种平和自足的人生,追求本真的生活方式。回望自己的走过的一生,黄昆显得十分平和。

黄昆:我这一路走来是非常幸运的。每个时期都有机遇,可以发挥自己的作用,做点有用的工作。

黄昆为后人留下了这样的名言:知识不是越多越好,越深越好,而是要与自己驾驭知识的能力相匹配。

不唯书,不唯上,只唯实的黄昆,留给世界固体物理学领域一座座永远的丰碑。国际同行称黄昆研究的领域是“近代中国科学家为之做出巨大贡献的少数几个学科领域之一”。

黄昆的理论非常高深,行外的大多数人很难弄懂,其实黄昆的伟大不在于有多少人能读懂他的理论,也不在于有多少人了解和认识黄昆本人,他的魅力,在于他是一位具有社会责任感的科学家。他的令人敬仰之处在于坦然地面对生活,坚持做人原则坚持到了较真的地步。

本真,就是黄昆先生一生的写照。