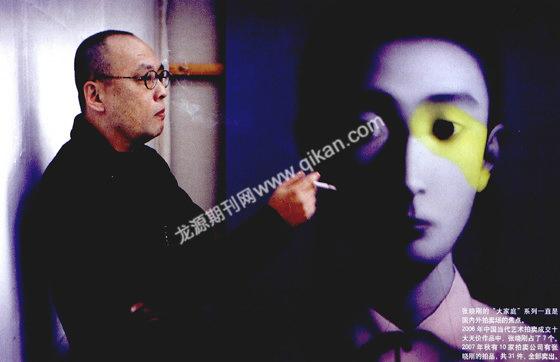

张晓刚:为什么我一直对过去纠缠不清

2008-05-14河西

河 西

“大家庭”系列对我而言,不过是我的一个阶段而已。对当下市场,我也看到它的危险性、危害性,我能把握的,就是坚持自己的艺术探索

今年3月,《胡润百富》杂志发布了中国第一个现代艺术榜,根据去年拍卖行的数据,中国在世的最能卖钱的艺术家中,吴冠中位居榜首,张晓刚位居前十。

按画家作品的总成交额来看,赵无极、张晓刚、岳敏君、吴冠中分列前四,成交额都超过了亿元大关。

从“85新潮”参加西南艺术群体时对死亡的迷恋,到90年代初期开始创作表情冷漠的“大家庭”系列,张晓刚经历了一次内心的转型。自从“大家庭”系列成为当代艺术史上不得不提的经典之作后,来问他要“大家庭”系列的画商越来越多,可是他又有了新的想法。

那些想法还没有被市场“检验”,但是他觉得那并不重要。

而26年前,刚刚从四川美术学院毕业的张晓刚,对未来和自己都没有那么清醒的认识。他度过了几年灰暗的时光,找不到方向,不知道该不该继续。“坚持下来的结果就是所有的人都不理解你。”当他坐在对面,点上一根烟,用幽幽的语气谈论往事时,还能隐约感受到他当时的艰难。

一切都在张晓刚参加完圣保罗和威尼斯的双年展后发生了天翻地覆的变化。

批评家称他的画“运用近现代中国流行艺术的风格表现革命时代的脸谱化肖像,传达出具有时代意义的集体心理记忆与情绪”,画商对其青睐有加,1994年卖两千美元的画在新世纪初卖到了4万美元,2005年之后,又激涨到20万美元。到2006年的拍卖市场上,他的一些作品已经卖到百万美元以上,最高达到230万美元。

现在,他辞去了四川美术学院的教职,将自己的工作室搬到了北京靠近飞机场附近的“一号地”,每天恪守着时间安排,以一种工作的态度来对待自己的艺术创作,他觉得这是他需要面对的真正的生活。

“画《大家庭》之前有一个很长的 反省过程”

中国新闻周刊:最初开始运用近现代中国流行艺术的风格表现革命时代的脸谱化肖像是在1993年底?

张晓刚:1993年还在探索,包括画《天安门》、朋友肖像和家庭肖像,但真正开始画“大家庭”系列是在1994年。

1993年下半年我画了一张全家福,画一些和我生活有直接关系的人与物,那只是我一个系列中的一张。到了1994年3月,我正式将它作为一个系列。

我运气好,刚开始画,就接到圣保罗艺术展的邀请。之前国际上的展览也参加过一些,这么重要的国际大展是第一次,但因为我妻子生孩子没有去。他们去的回来后讲,我的作品很受欢迎,尤其策展人特别喜欢,于是有了第二年的威尼斯双年展。

威尼斯双年展的策展人也去看圣保罗艺术展,他也对我比较有兴趣,邀请我去参加威尼斯的展览。

中国新闻周刊:据说是在昆明老家发现了一套家藏的老照片,看到母亲的照片真漂亮,才开始动了画这样一组画的念头?

张晓刚:之前有一个很长的反省的过程。一般人会将它夸张成我从这样一件事中获得灵感。1991年画完我“手记系列”,就停下来,当时整个中国的文化背景也发生了很大的改变,

“85新潮”彻底过去了,下一步该怎么走,每个人都在考虑自己的位置和方向。

1992年邓小平南巡讲话,整个中国进一步开放,进一步开放的结果是大家对国际的了解也多了,国际间的交流也开始多起来,大家开始思考中国当代艺术发展的位置和我们自己的未来。在这个前提下,来思考我的艺术,我有一个很深刻的反省。92年一年没画画,到欧洲看原作,从古代到当代仔细揣摩。

之后我就很自觉寻找自己的身份问题以及艺术的感觉问题,以及艺术与生活、中国文化的关系问题。这种思考刚好和老照片的感觉结合在一起,从我父母的老照片里,我读到了很多东西,很有意思。但是当时我并没有想清楚,所以到了93年才开始做一些探索,都没有想过画老照片。

当时主要的想法还是去画我身边的人和与自己有关系的事物,老照片只是其中的一个元素。最后93年我们办了一个“中国新经验”展览,办完之后我对自己有一个清理,我决定我要走这条路,于是开始有“大家庭”系列。

中国新闻周刊:“大家庭”系列和你早期的作品比,画风上越来越冷静了。这种冷峻中也有一点玛格利特的影子,受玛格利特的影响大吗?

张晓刚:我不属于理性的冷静,我比较直觉。只不过我用一种冷静的方法来表达,而不是以前表现主义那种激情的方式。

玛格利特早期对我影响不是很大,92年到德国去,看了很多他的东西,说不清楚地特别喜欢他。同样超现实主义,这么多人我就觉得在气质上我和他比较接近。

达利有点做作,玛格利特很朴实地表达他的想法。在绘画上他给我很多启发,但玛格利特有一些玄学上的东西,这些部分我不太懂,可能潜移默化也有一些影响。我喜欢那种神秘性,那是欧洲的传统,我们是现实主义的传统,和他们不太一样。

“大家感兴趣的是修改过的历史”

中国新闻周刊:什么时候搬到北京来居住的?

张晓刚:1999年。一直觉得北京的氛围比较好,原来很多原因来不了,(之前)我已经离开学校两年,不想再做老师,在成都当了两年自由艺术家,觉得还是不行,成都相对封闭,每次到北京来都很刺激,于是下决心搬过来。

中国新闻周刊:近期在画什么样的作品?

张晓刚:2003年之后,“大家庭”系列就画得很少了,开始画《失忆与记忆》系列。2006年,这个系列又深入到一个主题:《里与外》。还在北京做了一个个展。

之后我又开始与环境有关的作品——室内的环境。画这样一个系列,它们与记忆有关,我感兴趣的是被改变以后的环境。

传统意义上的风景是山水树木,我感兴趣的是人为对环境的改变。正好看到以前老的画报,五六十年代认为最美的风景是什么?工厂、水库、拖拉机,这是社会主义的新风景,我觉得这很有意思,审美的变化和意识形态有关。在中国传统山水画中,风景是中国人哲学思考的一种方式,而到了社会主义时期,变成了“人定胜天”,我觉得很有意思,想把它表达出来。

中国新闻周刊:你思考的事情都和过去有关?

张晓刚:我从理论、观念上也在想,为什么我会对这些感兴趣?为什么我一直对过去纠缠不清,和记忆关系多一些,对时尚反而没兴趣。

我们对历史的理解是修正的理解,而不是一个所谓的真实的历史,真实的历史是没意义的,大家感兴趣的是修改过的东西。可能这就是个人的记忆。这种个人的记忆有多少真实性,它可能也被人为的修正过。我想要探讨,在修正的背景下,它与时间是什么关系,就会画一个系列。

除了这个“被改变的风景”系列,今年11月,我在纽约有一个个展,主题是“睡眠”。

我对睡眠感兴趣,可能跟我到了一定年龄睡眠也不好了有关。睡眠本身和梦、死亡都有关系,又回到原来这个主题。也有一个象征的意义:过去的东西是死掉了还是睡过去了呢?界限是很模糊的。

我可能在表达这个主题的时候会看到也和过去有关。通过睡眠,我想探究超越生理睡眠的内部意义。

中国新闻周刊:其中有很多哲学性的思考。

张晓刚:但这不是理性哲学,而是生命哲学,是直觉。我没有很逻辑、很理性的思维,然后把它完成。我总是先看到一个具体的事物有感觉,然后才开始作画。画的过程中,许多东西就出来了。

我是直觉先行,理性随后。

中国新闻周刊:你画一幅画大概要多少时间?