镝铁氧体的表面修饰对磁性液体性能的影响

2008-04-26王甫来张茂润

王甫来 张茂润

摘 要: 纳米磁粒子能否与硅油形成稳定的分散体系是制备硅油基磁性液体的关键。阐述了用 共沉淀法制备的粒径约14.2 nm的镝铁氧体磁粒子,经不同的表面活性剂修饰后 分散于二甲基 硅油中,根据分散体系的稳定性和磁性能,考察磁粒子表面的修饰效果对分散体系稳定性和 磁性能的影响。用傅立叶红外光谱仪(FTIR)分析了磁粒子与表面活性剂的亲和方式、用振 动样品磁强计(VSM)对磁性液体的磁性能进行测试。实验结果表明,在粒径一定的条件下 ,镝铁氧体磁性液体的稳定性和磁性能主要由使用的表面活性剂种类、修饰方式及用量决定 ,还与磁性液体中主要组分之间的配比有关。

关键词:硅油基磁性液体;纳米镝铁氧体;表面修饰

中图分类号:TM277.1 文献标识码:A 文章编号:1672-1098(2008)03-0052-05

硅油具有稳定的化学性能和良好的耐热性能,是制备磁性液体理想的载液[1-3]。 由于 与硅油相溶的表面活性剂较少,将磁粒子分散在硅油中变得较困难。对磁粒子的表面进行修 饰,提高其在硅油中的分散性,是制备硅油基磁性液体的关键。影响磁粒子在硅油中分散效 果的主要因素有:磁粒子粒径的大小、表面修饰后的磁粒子在载液中的分散状态、表面活性 剂与载液的亲和性[4-7]。本研究以粒径约14.2 nm、饱和磁化强度为 158.73 mT的球形镝铁氧 体磁粒子为基体材料,分别用油酸、月桂酸、月桂酸钠、十二烷基硫酸钠对其进行表面修饰 制成磁胶粒,使用机械分散的方法将磁胶粒分散在二甲基硅油中。根据试样透光率值的不同 ,探讨了镝铁氧体磁粒子表面的修饰效果对稳定性的影响,确定适宜的表面活性剂。由于使 用的表面活性剂与二甲基硅油的亲和性差,选用了一种与表面活性剂和二甲基硅油均能相溶 的过渡液对磁胶粒进行二次修饰,改善了磁胶粒在硅油中的分散状态。用正交实验考察了镝 铁氧体磁粒子、表面活性剂、过渡液的用量对分散体系稳定性和磁性能的影响,确定出三者 之间理想的配比。用傅立叶红外光谱仪(FTIR)分析了磁粒子与表面活性剂的亲和方式、用 振动样品磁强计(VSM)对磁性液体的磁性能进行测试。

1 实验部分

1.1 材料及仪器

材料:FeSO4•7H2O、NaOH、月桂酸、月桂酸钠、过渡液、Fe2(SO4)3•xH2O、乙醇,分析纯;油酸、H2SO4(98%)、十二烷基硫酸钠、二甲基硅油(25 ℃,粘度20 CP),化学纯。

仪器: DW-3-60数显电动搅拌器、HH-S数显恒温水浴锅(控温精度±1 ℃) 、 FSH-2高速匀浆机、S-2200超声波振动清洗槽、PHS-3C数显酸度计、LXJ-64-01高速离 心机、9600-1型振动样品磁强计(0~1T连续可调)、 JEM-100CXⅡ型透射电镜、Bruker-T ensor37 型红外光谱仪等。

1.2 实验流程及方法

实验流程见图1。将配制好的二价、三价铁盐混合溶液(摩尔比1∶2)240 mL分 别放入装有搅拌器、酸度计、温度计的四口烧瓶(500 mL)中,用恒温水浴锅 加热到55 ℃后,在搅拌(900 r/min)的条件下,将120 m L浓度为2.4 mol/L的NaOH溶液(沉淀剂)在1.5 h内缓慢加入烧瓶 中,当溶液的pH达到8.0时, 溶液中有黑色的镝铁氧体磁粒子生成。 NaOH溶液加完后, 继续反应一段时间即可得到平均粒径约14.2 nm、 球形的镝铁氧体磁粒子。 图 2为镝铁氧体磁粒子的电镜图片, 放大倍数为105倍。

在上述反应进行时,分别将油酸、月桂酸、月桂酸钠、十二烷基硫酸钠加入反应溶液中,反 应结束后,升高温度至60 ℃,保温30 min,使磁胶粒熟化。取出 反应物用磁场分离器进 行初步分离,除去大部分水和可溶性盐。用蒸馏水对磁胶粒进行洗涤,除去残留的可溶性盐 。再用高速离心机对洗涤后的磁胶粒进行分离,除去大部分水。然后放入真空干燥箱中,在 45~60 ℃的条件下干燥1.5~2 h,除去残存的水,得到四 种不同 的磁胶粒,将其中的固体磁胶粒研磨成粉状备用。由于油酸、月桂酸、月桂酸根离子、十二 烷基硫酸根离子与硅油相溶性差,不能直接分散在硅油中,需要对磁胶粒进一步改性。取四 种胶粒各8 g分别加入一定量的过渡液,然后用匀浆机(转速7 000~7 200 r/min)高速分散30~40 min,得到四种半成品试样。然后分别加入25 mL的二甲基硅油充分搅拌30 min,放置48 h后测量试 样的透光率,根据透光率值确定使用的表面活性剂。

1.3 磁性液体主要组分之间最佳配比的确定

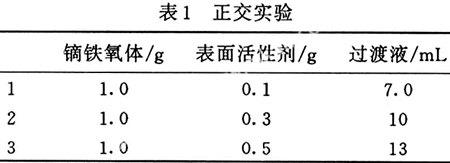

为了确定硅油基磁性液体主要组分之间最佳配比,进行三因素三水平正交实验(见表1)。将 表1制备的9个半成品分别加入25 mL的二甲基硅油中,然后将其放入装有回流冷 凝装置的烧瓶,用超声波振动清洗槽进行超声分散,在分散过程中槽内水温控制在35 ℃左右、时间不低于1 h。磁性液体试样放置48 h后,测出 试样的透光率,根据透光率值确定硅油基磁性液体主要组分之间最佳配比。

1.4 磁粒子及磁性液体的性能测试

湿态的镝铁氧体磁粒子经超声波振荡分散后,用JEM-100CXⅡ型透射电镜(南京大学现代 分 析中心)进行分析,观测形貌及粒径大小,用统计平均的方法确定体积平均粒径(Dv) 。在25 ℃的条件下,用振动样品磁强计(南京大学物理系)测定磁化 强度。用Bruker-Tensor37 型红外光谱仪(安徽理工大学化工学院)分析磁粒子与表面活 性剂的亲合方式。

2 结果与讨论

2.1 磁粒子的表面修饰对稳定性影响

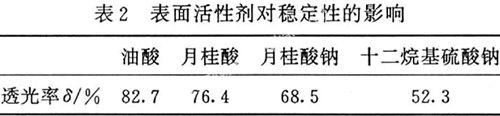

由图2可知, 镝铁氧体磁粒子呈粒状, 粒径较均匀。 按1.2的方法和操作步骤制备出经油 酸、 月桂酸、 月桂酸钠、 十二烷基硫酸钠各1 g 进行表面改性的四种磁胶粒 (镝铁氧体量为4 g), 将四种胶粒分别加入25 mL 的二甲基硅油 中,用匀浆机(转速6 0 00~6 500 r/min)高速分散45 min,分散结束后放置2 h,室温下测出试样的透光率,结果见表2。

由表2可知,用十二烷基硫酸钠修饰的镝铁氧体磁粒子在二甲基硅油中的分散效果相对较好 (透光率越小、分散体系的稳定性越好)。故本实验选用十二烷基硫酸钠为表面活性剂。

2.2 过渡液对分散体系稳定性的影响

用十二烷基硫酸钠进行表面改性的镝铁氧体磁粒子分散在硅油中后, 分散体系的稳定性仍 然 很差(透光率值高达52.3%), 这是因为十二烷基硫酸离子与二甲基硅油的相溶性差, 为 了 改善磁胶粒在二甲基硅油中的分散状态,用一种过渡液对磁胶粒进行二次修饰,该种液体与 二甲基硅油可以任意比例混溶;十二烷基硫酸钠在过渡液中的溶解量为0.16 g/ mL(测试温度为25 ℃),在25 ℃的实验条件下,加入过渡液后将 十二烷基硫酸钠进行表面改性的磁胶粒(镝铁氧体量为4 g)加入25 mL 的二甲基硅油中,用匀浆机(转速6 000~6 500 r/min)高速分散45 min,分散结束后放置2 h,过渡液用量对分散体系稳定性的影响见表3。

由表3可知, 用过渡液对磁胶粒进行二次修饰后再分散在硅油中,得到的分散体系的透光率值与未用过渡液相比急剧下降,且透光率随着过渡液用量的增大而急剧降低,稳定性有了显著提高。但过 渡液用量太少,分散体系的稳定性仍然很差,这是因为在十二烷基硫酸钠量一定的条件下, 使用的过渡液量应与之匹配,过渡液用量太少,磁胶粒不能完全被过渡液包覆,未溶解部分 在硅油中会产生沉淀;过渡液用量太大,虽然分散体系的稳定性好,但由于过渡液的沸点低 于二甲基硅油,过大的用量会引起硅油基磁性液体的耐热性能下降,同时还会使其成本的提 高,因此应适当地控制过度液用量。

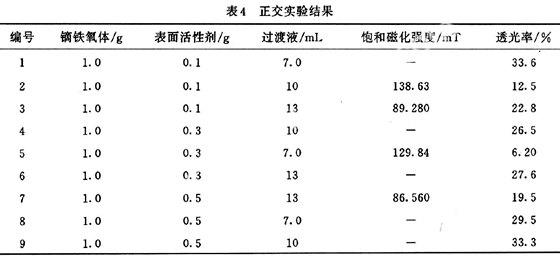

2.3 组分配比对稳定性和磁性能的影响

为了考察镝铁氧体磁粒子、十二烷基硫酸钠、过渡液三者的用量对磁性液体的稳定性影响, 在超声分散槽内水温≤35 ℃、超声分散时间为1 h的实验条件下, 按表1制备出9个试样,放置48 h后,分别在室温下测出其透光率(δ)和 饱和磁化强度(μ0Ms),结果见表4。

由表4的结果可知,试样5的透光率最小、稳定性最好,饱和磁化强度μ0Ms为129.84mT;试样2的稳定性较试样5差,但其饱和磁化强度μ0Ms高于试样5。由 于稳定性和饱和磁化强度是衡量磁性液体性能的主要指标,试样2的稳定性略逊于试样5, 但 饱和磁化强度μ0Ms最高、综合性能较理想。因此试样2各组分之间的配比是适宜的, 故硅油基磁性液体中磁粒子(g)、表面活性剂(g)、过渡液(mL)三者之间的理想配比为1∶0.1 ∶10。

2.4 镝铁氧体磁颗粒的红外光谱分析

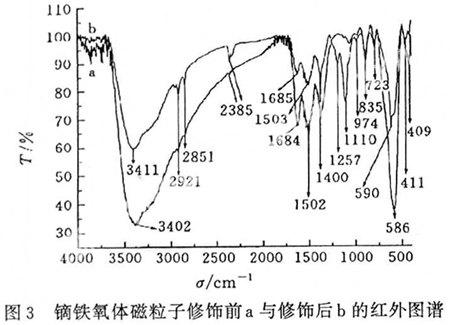

用Bruker-Tensor37 型红外光谱仪分别对试样2中的镝铁氧体磁粒子及其磁胶粒进行测试 分析,以确定表面活性剂与磁粒子表面的亲合方式。 红外光谱仪的测试条件 :扫描范围: 4 00 0-400 cm-1;分辨率:4 cm-1;扫描形式:透过率( T)。图3中a是经过十二烷基硫酸钠改性的镝铁氧体磁粒子红外图谱、b是镝铁氧体磁粒 子红外图谱。

由图3可以看出在3 400 cm-1左右都有强的羟基吸收峰, 这可能是由于 在 镝铁氧磁颗粒表面残存的微量的水所致。 该峰与常规羟基吸收峰(波数:3 650 cm-1、3 600 cm-1)比较,向低波数偏移,且峰形宽而强,说 明包覆前后的镝铁氧体磁粒子表面都有大量的羟基存在,且这些羟基可能形成了氢键。图谱 b 中2 921 cm-1、2 852 cm-1分别是亚甲基的不对称 伸缩振动峰和对称伸缩振动峰,这是由包覆在镝铁氧体磁粒子表面的十二烷基硫酸钠的存在 引入的。由于3 400 cm-1处的羟基产生强而宽的吸收峰,将甲基的不对 称伸缩振动峰和对称伸缩振动峰被掩盖,所以图中甲基的两个伸缩振动峰不明显。图谱b中 在2 385 cm-1、1 685 cm-1、1 503 cm-1、1 400 cm-1处出现了较强的吸收峰, 可能是制备镝铁氧体磁 粒子使用的试剂中的杂质引起的。 通过对试样2的镝铁氧体磁粒子进行XRF检测分析知, 磁 粒子中含有少 量的S、 Mg、 Ni等元素, 上述元素极有可能与铁氧体中的氧元素形成新的化学键。1 400 cm-1出现的吸收峰可能是空气中的二氧化碳与四氧化三铁表面接合形成的CO2-3对称伸缩振动峰。在相近的波数下,图谱a中也出现了类似的峰形。图谱b中 在1 257 cm-1、1 110 cm-1、974 cm-1、835 cm-1、 723 cm-1处出现了一系列的强 吸 收峰, 而图谱a中没有。 这是镝铁氧磁颗粒表面包覆的十二烷基硫酸钠引起的, 与文献[ 8 ]报道的十二烷基硫酸钠红外图谱比较, 它们明显地向高波数偏移, 显示出十二烷基硫酸 钠是通过硫酸根阴离子与颗粒表面连接的, 也就是说十二烷基硫酸钠在镝铁氧 体磁颗粒表 面的吸附是化学吸附[9]。 图谱b中的590 cm-1、 411 cm-1和图谱a中的586 cm-1和409 cm-1红外吸收峰是Fe3O4特征吸收峰,与文 献[10]Fe3O4特征吸收峰对比,明显向高波数偏移,这可能与掺杂的镝有关。

3 结论

(1) 粒径约14.2 nm的镝铁氧体磁粒子经十二烷基硫酸钠修饰后在二甲基硅油的 分散效果优于油酸、月桂酸、月桂酸钠的修饰效果。

(2) 用适量的过渡液对修饰后的镝铁氧体磁粒子进行二次修饰,可以极大地提高其在二甲基 硅油中的分散性。

(3) 经十二烷基硫酸钠修饰后的镝铁氧体磁粒子的红外光谱分析表明,十二烷基硫酸根在镝 铁氧体磁粒子表面的吸附为化学吸附。

(4) 镝铁氧体磁粒子、表面活性剂、过渡液三者的用量对分散体系的稳定性和磁性 能有重 要影响,实验表明三者之间理想的配比为1∶0.1∶10。

参考文献:

[1] 张茂润,陶昭才.硅油基钴/Fe3O4复合磁流体的研制及磁性能[J].四川 大学学报(工程科学版),2004,36(4):31-35.

[2] 刘蕾,杨海涛,刘勇健.硅油基磁流体的制备及表征[J].中国粉体技术,2 004,(2):15-16.

[3] 张茂润,周红梅,李广学.纳米Co粒子的制备及在硅油基磁性液体中的应用 [J].中南大学学报(自然科学版),2006,37(4):720-724.

[4] 张银燕,尹衍升,张金升等.纳米Fe3O4磁性液体稳定性的研究[J]. 化学物理学报,2004,17(1):83-86.

[5] 李广学,张茂润.硅油基复合磁流体稳定性的影响因素[J].东南大学学报 (自然科学版),2005,35(4):619-623.

[6] 周红梅,张茂润,吴风仪.磁性微粒的表面改性及分散方式对硅油基磁性液 体稳定性影响[J].磁性材料及器件,2007,38(2):33-36.

[7] 蒋荣立,刘永超,尹文萱.镝改性铁氧体磁流体的制备与表征[J].四川大学 学报(工程科学版),2004,36(1):32-36.

[8] 孟杰,李靖.表面活性剂类气相色谱固定液的红外谱研究[J].齐齐哈儿 大学学报,2003,19(1):44-46.

[9] PANAGIOTIS DALLAS,ATHANASIOS B, BOU-

RLINOS,et al.Synthesis oftu n able sized capped magnetic iron oxide nanoparticles highly soluble in organic so lvents[J]. J Mater Sci., 2007, 42: 4 996-5 002.

[10] SHAFI K V P M,WIZEL S,PROZORV T,et al. The use of ultrasound for the preparation of magnetic fluids[J].Thin Solid Films,1998,318:38-41.

(责任编辑:李 丽)