论音乐体验中的熵

2007-10-17曲海洋

曲海洋

摘 要:在统计物理学中,熵是一个系统在微观上无序程度的度量。科学家研究表明:一个孤立系统的熵,也就是它的无序程度,总是增加的。但是,对于一个复杂系统,想要保持自身的结构和功能状态,就必须不断从环境获取物质和能量,用以抵制熵增,从而使系统远离最大熵的热平衡状态(宇宙热死)。音乐是生命的载体,体验音乐就是体验生命,音乐的发展过程就是生命为抵抗熵增而做的斗争。

关键词:熵;负熵;音乐体验;生命

中图分类号:J605

文献标识码:A

文章编号:1009-055X(2007)04-0052-04

一、熵与音乐体验

在统计物理学中,熵是一个系统在微观上无序程度的度量。物理学中将系统分成三类:孤立系统(注:孤立系统:与环境既没有物质交换,也没有能量交换。)、封闭系统(注:封闭系统:与环境有能量交换,但没有物质交换。)和开放系统(注:开放系统:与环境既有能量交换,也有物质交换。),热力学第二定律告诉我们,一个孤立系统的熵,也就是它的无序程度,总是增加的,最终都将达到一个最大熵的热平衡状态。但研究发现对于复杂系统物质来讲,虽然也存在热的散失,但系统并未走向热平衡的状态,相反,复杂系统可以处在远离热平衡的状态不变。原因是复杂系统是一个“开放系统”,它不断地与外环境进行物质和能量的交换,以使系统的无序状态趋向于有序。 因此,物理学给生命下的定义是:生命以负熵为生。也就是说,系统要想保持自身的结构和功能状态,必须不断地与环境进行物质和能量的交换,以使系统远离平衡态。而如果系统接近或达到平衡态时,功能状态逐渐降低,甚至将彻底死亡。

借助统计物理学中熵的理论来诠释音乐体验,有助于揭示音乐的生命特征与人类生命系统之间的相互作用。音乐是生命的载体,体验音乐就是体验生命。音乐体验既是生命获取能量的一个途径,也是这个过程的艺术再现。音乐的发展过程就是生命为抵抗熵增而做的斗争。所以薛定谔(1887-1961)说,生命以负熵为生[1]。

音乐从客观上来讲,其形式本身是一个没有生命的客体,它是由一系列的旋律、和声、节奏等组成的音响,因此形式论者(自律论)声称,音乐的意义唯一存在于作品自身的上下文之间,而对音乐的理解也只能在音乐的纯粹形式之中去寻找。但是这种理解的弊端是,它割断了人的感受与音乐之间的联系,使音乐体验变成对音乐形式技术冷静的观察,音乐成了脱离人的生命体之外的附属,人在音乐中找不到任何的欢乐,从而对音乐产生厌倦,最终远离音乐。而另外一种体验音乐的方式(他律论)则将音乐完全看成是情感或思想的表达,认为音乐的存在就是为了表达什么,如果一个聆听者不知道音乐所传达的具体内容,就是不懂得音乐。这样的观念又会使人抛弃音乐形式的本身特有的规律,做脱离纯音乐以外的联想与幻想。

这两种体验音乐的方式都是片面地将音乐与音乐以外的东西做分开的探讨,从而割裂了音乐与人的生命之间的关系。

音乐在宏观上是与人的生命息息相关的,音乐是人的生命的载体,而人的生命也有它内在的规律。从微观角度来看,我们的细胞不断地发生着千万次从生长到衰亡的变化,肌肉和器官正在进行着生命流动中发挥着他们的作用。从宏观角度来看,我们无数的动作显示出生命的律动:我们坐、立、伸、走路、弯腰。我们坐下来就餐,吃,餐毕。早晨到来,白天开始,一天当中有很多事发生,夜幕降临,一天结束。年复一年,季复一季,童年、青年、中年、老年都成过去。整个生命本身就是一条很大弧度的运动曲线,在它下面包含着无数个越来越小的律动。

熵的理论为我们打开了通向人的生命心里能量的一扇大门,而在此之前,格式塔心理学家在这个领域的研究为我们从科学的角度阐释音乐体验创造了前提条件。从格式塔心理学的研究成果,我们可以得出这样一些重要的结论:音乐体验与人的情绪体验在人脑的生理力上是同构的,并且都是一种能量转换的过程,是过程本身,而不是某种稳态的事物。这样,我们可以将音乐与人的情绪联系起来,即音乐结构上的变化会导致人的心理变化,这个变化过程就是心物场的调整过程,即从一个稳态到另一个稳态的过程。

二、体验音乐中熵的变化

美国音乐学家伦纳德·迈尔在他的论著《音乐的情感与意义》[2]115一书中运用格式塔心理学的研究成果这样对音乐体验进行阐释。他认为,听众在接受音乐刺激物之后,在他的意识中,对这个由各个部分组成的分散的刺激物有一个将它“组织”成一个整体的过程。这个组织过程不是偶然的、任意的,而是遵循一种心理法则。这个法则就是格式塔学派的心理学家们发现的“完形趋向律”(注:“心理组织将总是像占优势的条件所允许的那样‘良好。在这个定义中,‘好这个词是无限定的。它拥有这样一些特性,诸如整齐、对称、简明以及其它在我们讨论的发展过程中,将要遇到的东西。”引自【美】伦纳德·迈尔:《音乐的情感与意义》,何乾三译,北京大学出版社,1991年版第110页。)。但是,这个完形趋向律并不意味着听众对音乐刺激物的这种趋向良好格式塔的心理组织总是满意的。尽管头脑总是力求形态的良好、完整和稳定。迈尔认为,这种对心理组织的缺乏满足感非常重要,因为正是由此才唤起期待,从而产生情感反应,生成意义。

而从熵的角度我们来进行理解:心物场的稳态对应着熵的稳态过程,外界刺激对应着音乐中的熵增,心物场的调整态对应着开放系统中抵制熵增的运动变化过程。

一部古典的大型交响曲具有的几个乐章本身就体现着生命熵的斗争,其快板——慢板——快板乐章的变化从整体上形成一种对抗。而具体到其中的每一个乐章,都可以体现出音乐形式的发展为远离平衡态所做的斗争。

以奏鸣曲式乐章为例,一个奏鸣曲式乐章是由3个主要部分组成:呈示部、展开部和再现部。按照自律论的观念来体验,音乐呈示部是主题的呈现,展开部以新的方式处理主题,再现部是主题的重现。在这一过程中,呈示部建立在强烈对比的基础上,这体现在主调与新调性以及在主部主题和副部主题之间的对峙。在第二部分,展开部的音乐无休止地在几个不同的调性作转换,和声的紧张度得到强化。主题在这里被分割成片断或动机,动机被做各种方式的处理。而当我们重新听到在主调上的主部主题时,这标志着再现部的开始,再现部带来了对展开部堆积起来的紧张感的解决[3]152-155。

这种以着重关注音乐形式本身的听赏方式,使我们了解到音乐的各部分构成,但是这似乎使我们感觉到音乐的发展是孤立的。我们在音乐中除了要寻找相应的结构外,似乎得不到更多得信息。

而按照他律论的观点来进行体验时,通常会将音乐的各个主题赋予内容。以贝多芬的《第五交响曲——命运》第一乐章奏鸣曲式为例,主部主题那雄壮有力的同音反复的三连音,被赋予是魔鬼的敲门声,而整部乐曲就被描绘成是与命运的抗争。当我们在这一提示下去听赏音乐时,音乐有了内容,有了生气。但问题是,我们在音乐中找不到更多与故事情节相关的信息,因为音乐本身是不表达确定的内容,它只是表达感觉,而这种感觉却是用语言无法传达,用语言传达出来以后,音乐就失去了它自身的美,这种美是无形、无意、朦胧、不确定,正是这种不确定使人产生无限的遐想空间,无穷无尽的创造力就蕴育在变化万千的音响形式中。

因此,我们在这里借用物理学中的熵,试图描述这神圣的天体般的音乐所蕴含的规律,这种规律与人的生命规律同构,而人的生命以负熵为生,音乐因负熵而存在。

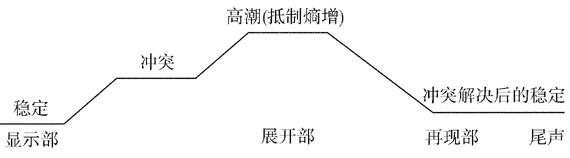

奏鸣曲式的呈示部蕴育着生命的开始,在生命的开始,人类就已经充满了矛盾,这种矛盾体现在音乐中是使用对比强烈的主题,一个主题是强劲有力的,另一个主题就将会抒情绵长的。这种水火不容般的事态激发着音乐向前发展,如果没有抵抗(注:这里的抵抗不同于迈尔所说的resisitence,这是生命机能内部对于熵的斗争,薛定谔有句名言:生命的斗争就是熵的斗争。另外,我们可以从这个角度来重新认识迈尔所说的在音乐旋律中所存在的抵抗现场,在我们看来抵抗从动力角度上颠倒了,正确的表述应该是干扰,以及生命系统在自适应过程中的不断定义和调整的过程。),生命将趋于无限的紊乱,趋于无序,也就是熵增的过程。就像生命为了抵抗熵增,为了保持自身的结构和功能,为了抵抗死亡,不断地从外界吸收物质和能量一样,音乐为了解决矛盾,在展开部中不断地通过各种手段,转调、主题变形、移位等等,似乎生命要在这里抗争、决斗,而最后的胜利在再现部出现,新的生命在再现部通过调性的回归来展示矛盾的解决。一个生命为了生存而做的斗争,在奏鸣曲式中完整呈现。这也是为什么通常都会将奏鸣曲式作为大型交响曲的第一乐章的原因,因为它擅长表现人生这样重大的议题,而交响曲也成为作曲家做人生思考的最好选择。(如下图)

奏鸣曲式的一个乐章展现:从稳定状态推向冲突,

再到最高潮的紧张,然后回到稳定

同理,我们纵观古今中外所有的音乐,除了音乐所采用的创作手段不同以外,其用负熵来抵制熵增的规律都是基本适用的。因此,将音乐发展看成是生命过程的载体再恰当不过了,我们体验音乐,就是在体验生命,它们是同一的,是不用任何的媒介就直接领悟到的,音乐就是生命,这也许就是音乐之所以受世人喜爱,并为之沉醉的一个根本原因。

三、熵理论对音乐的启示

由此,我们做出如下的剖析:

1、人的情绪(情绪不同于情感,情感相对稳定,情绪不稳定)表征着某种耗散状态,即非理性意识增加的状态,无序度增加的状态,熵增加的状态,在心物场中对应着动态的变化过程。

2、人的理智表征着人意识中的理性因素,是有序程度增加的状态,既吸收负熵的状态,也就是规律性体验的状态。在心物场中对应着稳态的过程。

笔者认为音乐体验包含了规律性体验和情绪体验两部分,前者对应稳态,可以对应着有序程度增加的状态。后者是一种暂态过程,只能体现在过程中,是一种人本主义的美学,对应着强烈或特殊的情绪体验。而音乐体验在本质上是一种情绪体验,这种情绪体验是音乐表达的特性。音乐的表达过程就是情绪抒发和展开的过程,只有我们体验到音乐所表达的情绪,我们才算是真正理解音乐的意义。

因此,对于音乐的创作过程,我们也可以展望,作曲家的心理作为一个开放系统,由于受到外界刺激,而产生的被迫增熵(心灵或情绪体验)过程,即灵感的产生。而创作的过程则是强迫减熵过程(定义过程和规律化过程)的外化。

音乐的欣赏过程则是人的心理系统吸收负熵的过程(还原情绪体验),是听者心灵体验的内化过程。这一过程,可以分为两部分:对规律的体验和对紊乱过程的体验。对规律的体验,是建立在人类发现了音乐中的调式和音阶的基础上。

以西方音乐为例,大小调体系的确立,使功能和声成为最重要的音乐动力——属主对置并永远向主解决(D——T),成为复调音乐后期直到19世纪末的音乐组织化的基本力量。这一基本的因果链条始终成为维系音乐组织的主要力量,几百年来,成为一个非常稳定的因素。而其中紊乱过程的体验则包含了更多的情绪体验,蕴含了更多的信息量,我们可以得出推论:越是强烈的感情,越是充满了强烈的紊乱现场,大量的不规律音甚至是噪声,并且从响度上也凸现出无法控制的状态。如现代音乐中,传统调性音乐的解体,不谐和音响的运用,甚至将日常生活中的音响运用于音乐的创造,这些都说明着人类在潜意识中的熵增现象。如果不想使音乐消亡,就必然要强迫减熵,而使音乐趋向于有序。因此,我们可以预测,现代音乐的无序必然又回到有序,或是相对的有序,这是想使音乐存在的必然之路。因此,我们认为,从熵的角度来研究音乐,是具有开创性的意义。它将音乐的生命特征与人类生命系统之间的相互作用的关系揭示出来。我们将音乐视为一个有生命的系统,研究音乐本体的活力和冲突;同样,人类自身,以及人类的情感,也都是一个个生命系统,也可以用熵来描述。那么“熵”,作为一个连接生命体与非生命体的桥梁,为我们真正理解音乐的意义和作用打开启示之门。

参考文献:

[1] 程九标,张宪魁,陈为友. 物理发现的艺术——物理探索中的机制运筹 [M]. 青岛:中国海洋大学出版社,2002.

[2] 伦纳德·迈尔. 音乐的情感与意义 [M]. 何乾三,译. 北京:北京大学出版社,1991.

[3] 罗杰·卡曼. 音乐课 [M].海口:海南出版社,2004.