花甲“新泥刀”

2007-05-30胡展奋

胡展奋

现在大约10万个市民中才会有一个看得懂雕塑的人,全上海1600万人口中勉强可以凑足160人算是懂雕塑或搞雕塑的。

同样是雕塑家,同样是"名人之友",罗丹属于西方,而严友人属于东方。

但是,当你走进龙华路上的"2577创意大院"后,你会疑惑,无论东方还是西方,真正的艺术家,是不是一过花甲之年都有"横作竖作"的冲动?

业内说法:"变法"。

"2577创意大院",原为同治九年1870年斃詈枵律枇⒌慕南制造局"龙华分局",严友人进驻前,大院内最"弹眼落睛"的是那24根高达8米的黑铁梁柱,根根都是当年德国的"克虏伯"铸造,130年过去了,居然没有一点锈痕。

但随着严友人的到来,人们的注意力就转向严友人的惊人之"作"---

他宣布:60岁以前的,都将抛掉!60岁以后开始新生!

炒作或者狂"作"?一位作品已然拍出国内雕塑最高价,而且坐拥荣誉20余项的雕塑界顶尖人物,忽然要推翻自己?宣布"以前种种譬如死"?

黄梅时节家家雨。细雨蒙蒙中沿着小径走进青苔斑驳的"创意大院",记者和"老而弥狂"的严友人进行了一次直达心源的交谈。

"每10万个市民中,只有一个懂雕塑"

不久前,严友人在"华府天地艺术中心"举行了他生平第一次的雕塑展。

这次雕塑展对雕塑艺术爱好者无疑是一次盛会。但严友人先生本人却当场发布了一番令人错愕的感叹,他说这个展览既开迟了,又开早了---

新民周刊:你创作了不少名人雕像,宋庆龄、巴金、赵丹、夏衍、黄佐临、陈逸飞……包括不久前被热议的"胡伟民雕像",你的事业正在兴头上,何以说自己的个展开迟了,又开早了?是不是等于说,这个个展不开也罢?

严友人:(略显局促)……换个角度看,的确不开也罢……20年多前,我40来岁。雕塑作品"归"和"思"获得日本大奖,被日本美术家中原敬子誉为"艺术家中的艺术家"。毕竟年轻,不禁有点飘飘然,回来赶紧办个展,我当然希望影响力,说"不希望彰显",那是矫情。但是"影响力"应该是一种"艺术实力"的自然体现和覆盖,而不是人为的"显摆"。

但我那时不太懂得这个道理,精心准备了21件雕塑新作运往香港开个展,却由于种种原因,只在香港的一个百货公司露了一下脸后就悄没声息了,刘海粟老人为我题的词"严友人雕塑展"也没能挂出来……张充仁先生为此安慰我道:"雕塑家一生只需开一次自己的个人展览,我在解放前回国时开了一次到现在没有再开过,因为,好雕塑家的作品大都被买家买光了,雕塑家拿什么再去开展览?!"张先生关心的是他学生能否有很多好作品问世,这才是最主要的,从此,我听恩师的话埋头搞雕塑,直到20年后的今天,才举行雕塑个展,才挂出海粟老人的题词,难道还不嫌晚吗。

但是,我今年65岁,宣布推翻60岁以前的艺术主张,自信还有40年的创作年龄,并且预感一个全新的创作高潮即将来到!如此看,个展不是开早了吗?!

新民周刊:无论市场运作还是学界地位,按世俗的眼光,你的成就已经很高,现在你却突然宣布"打倒60岁以前的自己",我们都觉得很莫名,而且你不忌讳有人会说你"吸引眼球"吗?

严友人:没错,我的确需要"眼球"。第一,因为对中国的雕塑界,我受够了!按时髦的说法---是"有话要说"!

第二,我从来不为人们的好恶和褒贬而活着。如果我现在隐居了,又会"有人"掉过头来说我故意隐居,以求"终南捷径"。

第三,"60岁以前的我"并非一无是处,我要否定的是以前的"直路",要走的是今后一条"玄路"。

新民周刊:对中国的雕塑界有话要说?---假如能够概括一下的话……

严友人:概括一下,原本不难,就怕有人受不了---中国雕塑界现状啊,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣!概括地说是"青年人相信许多假东西,老年人怀疑许多真东西!青年人相信许多坏东西,而老年人怀疑许多好东西!"

新民周刊:这不是一句著名西谚吗?愿闻其详。

严友人:首先,人才匮乏,现当代的中国雕塑作品整体低迷。中国,现在还能找到一位国际承认的雕塑大师吗?

明清以来雕塑界的低落状态并没有因为国门的打开而有所改观。雕塑专业队伍的水平普遍低下,老一辈敬业的雕塑家相继离世,以后能够真正懂得雕塑姓"雕"的专业作者不知还会有几个。很多城市里的城雕,其实都是伪雕。

现在的年轻人,学了几招就去蹭钱,张口便是"新观念",动手就是"新潮流",说是学院里出来的,却还没有弄懂"大比例、大动态、大结构",已经瞧不起艺术前辈了,胡乱变形,随意抽象,净蒙人,因为国人审美修养差,太好蒙了。

非常低下庸俗的城雕风气,去影响更初级的老百姓,结果是谬种流传,一塌糊涂……

新民周刊:此话怎讲?你认为国人的审美修养处于什么水准?

严友人:说出来恐怕招骂---"差",其实就是审美的低级阶段,直白地说,就是"无知",什么东西都以"像不像"为标准,和某人"像",就好;"不像",就不好。还有就是盲目欣赏离奇古怪的"后现代"作品,其实是伪现代,怕被讥笑,谁也不肯承认自己不懂。这就给了一些人可乘之机。其实,人物雕像"像不像"只是其中一个要素,比如一个头部由六个面(上下左右前后)组成,"五官"只是六分之一的东西,媚俗的人就只知道在眉目五官上用功夫,取悦于普通人……其实真正做得好不好,要看"耳朵",看它的结构是否到位。

当然,文化差异是另外一回事,法国人可以弄团乱糟糟的钢丝,扔在路上,说是艺术,我们的百姓绝对接受不了,那就是文化差异。

新民周刊:你,能不能说得再具体一些?有时候,当头棒喝也许更有效果……

严友人:我有一个相当保守的评估,现在大约10万个市民中才会有一个懂雕塑的人,全上海1600万人口中勉强可以凑足160人算是懂雕塑或搞雕塑的。其他它的雕塑艺术受众大部分是不知其然,但能够善意地"附庸风雅"或"人云亦云",这些"懵懂的大多数",只具备着一个基本概念,那就是现代艺术开始从"平面"走向"立体"---也就是雕塑了。对于雕塑,除了"立体"的概念,其他一概不知,仅此而已。问题出在"稍懂美术的买卖人",受利益驱使,他们往往误导媒体,主导雕塑市场中的恶炒、恶做,利用雕塑市场初步兴起中的各种不健全因素,昧着良心只顾赚钱,败坏了社会风气,败坏了受众的审美趣味。

现代艺术大潮下的艺术杂交现象层出不尽,杂交后的雕塑艺术也都自称是新品种,雕塑还能继续姓"雕"吗?最后"纯净的母本"的根脉谁来维护呢?我愿意捐出60岁以后的所有岁月来做这件事!

姓"雕"的雕塑是纯艺术的,不是工艺美术的。张充仁大师曾教导我们说:"纯艺术是'诗'性的。工艺美术是'匠'性的。"纯艺术讲求的是灵魂主线、内在意蕴和大气磅礴的整体气质。切忌"奢华铺陈、繁琐罗列、刻意造作"。但,这些正好是工艺美术的追求,因为工艺美术讲求的是"功夫",是人的"动手能力"的极致表现或"吉尼斯"纪录。"鬼斧神工"就是对工艺美术的赞誉,能工巧匠最终可以登上"工艺美术特级大师"的最高宝座。但这个最高荣誉是给工艺美术家的最高荣誉,不是给雕塑家的。

雕塑家"羞"于这个称号,是因为雕塑家追求的是纯艺术而不是功夫,他不具备也不屑具备工艺美术的"功夫"。当然,现代艺术不应该倡导门户间的轻视,因为各艺术品种门类的互补对艺术的发展是有益的,对受众的审美享受也是有益的。

新民周刊:你对油雕专业单位评价如何呢?它们对市场的主导作用如何?

严友人:两个字:萎缩。所谓的专业单位仍是旧体制下的象牙塔,很难适应改革开放的经济潮流和新文化的走势。

首先是人才外流现象严重,没走的,则在体制内安于现状,缺乏市场意识和危机感。最可恶的是另一些人,利用"画院""油雕院"一类的专业品牌为自己揽私活,"搭积木"做二老板,沉醉于中间剥削的快乐中。具体手法是雇佣社会上的"游击队",他们的水准良莠不齐,到时候,"雇主"可能会动手改几下,也可能本人水平还不如"游击队",把东西弄成狗屎,利用专业院校的权威地位,硬说这就是新潮,从甲方单位立项报批,资金到位,再"搭积木"委托乙方加工制作,全过程人民币几百万元弄掉后,合同标的的完成最后成了一堆狗屎,一堆城市垃圾,谁来管?!

新民周刊:你也是体制里出来的,离开油雕院也20年了吧?老话说"江湖夜雨十年灯",能不能直白地回答我:离开铁饭碗,利在哪里?弊在哪里?

严友人:可以直白地告诉你,"弊",就是操劳多了,既要艺术构思,又要市场运作,做艺术,做商人,这两者本该冰炭不同器的,我曾为此很痛苦……贷款、亏本、债务纠纷、合同纠纷……艺术家一旦膨胀了对于金钱的追求,一旦成为商人手中的工具,那就不仅丧失了创作自由,而且连心灵的自由、做人的自由也出卖了。这是当前剥夺艺术家自由的创作心境的最主要力量。每一位艺术家都将在这个问题上接受严峻的挑战。

彷徨了很久,经历了很多很多的坎坷,我后来找到了"职业推手",一切商务活动由其承揽,情况就大大改观了,我现在很轻松,可以全身心投入艺术。

至于"利",最大的利,就是自由!就是自己养活自己,自己支配自己的自豪!

新民周刊:说到"城雕垃圾",你印象最深的是哪些?

严友人:最让我翻胃的是曾经在延安东路外滩矗立过的"夸父追日",肌肉僵硬得像一具尸体……还有西湖边的那尊"美人凤",简直恶俗不堪。她的下半身应该是凤凰,但是在解剖机理上,人身怎么过渡到鸟身呢?没辙了,强行过渡,其丑无比……最恶心的就是我在上海某区见过的一尊"黄道婆",比例失调,面目委猥琐地矗立在区政府的广场上,有位区委书记天天看着打恶心,问我怎么办?我只是笑,不回答,那毕竟是好几十万元"银子"呀。

最后区领导忍无可忍,下令就地挖洞,把她竖着"深埋"了。

倒霉的,自然是国家的银库。更可悲的是从头到尾,从甲方到乙方竟然可以无一人懂得什么是雕塑,所以面对最终的一堆狗屎,甲方的脸上始终漾着白痴一样的笑,还不敢说出自己的不满,生怕被讥为"不懂"。名为"城雕",实为"垃圾",这样的伪艺术,虽然屡经扫荡,但新辟的住宅小区,豪华别墅、度假村、俱乐部……还是常能见到,更糟的是"行政计划",一个城市、一个地区规定多少日子一定要出多少件雕塑并且分配到地区内多少个点上,这种盲目摊派的形式主义看上去是"普及美",事实上却被雕塑家们讥曰:"分配公共厕所还没有这么起劲。"

"年过花甲"学吹打

新民周刊:我们还是对你年过六十开始"作",更有兴趣。据我所知,你六十岁以前的作品拍出过国内高价,你的"冉"和"思"、"归"分别被香港特区政府和日本政府"永久收藏",这样的成就是令人羡慕的,你却要"横作竖作",说句笑话,你不嫌烦我们还"嫌烦"呢?

严友人:我没有一棍子打死自己。只是觉得,60岁以前的我,艺术特点太"实",太"直白"。60岁以后,我想从"实"走向"虚";从"法",走向"道"。从"凝重"走向"清阳"。

我也许会更"玄"。以形而下的"法"攀升至形而上的"道",继承秦汉古风,结合西法造型,把宇宙概念中的不确定的未知因素作为创作的追求境界,修身养性,多具清阳之气,神质之雕。

我的确是"作"的。60岁之前,我"作"了40年;60岁之后,我还要"作"40年!而且分"内容"和"形式"两方面来"作"---

内容上:从"实体写实"变为"实体写虚"。雕塑的外在形式永远是可视的实在的实体。写实是指当下的现实的生命现象。写虚是指想象意念的、魂魄游走的发展的宇宙现象。

形式上:从无序的线条变到一切走向弧线。

宇宙形成之初从大爆炸开始,最后陆续塌缩成黑洞,光线都变弯曲被吸收到黑洞里。宇宙的生成、发展到结束是线性的表现形式,但应该是弧线的形式。现代物理学最前沿学科的"膜"的外延应该也是弧。弧是圆的局部,圆是一切哲学的、宗教的、艺术的、终极概念的核心。任何直线部分都只能是弧线的部分,自然界万物的表象从根本上说,没有一条直线,即使有局部瞬间出现的直线段落,也是相互通过空间的联系而使各直线段落形成弧的关系。这就叫做"贯气"。

新民周刊:你说得太专业了,我只听说过康德所谓的"生气灌注"。

严友人:这么说吧,"贯气"就是极简,极简的外造型是靠极繁的艺术劳动才能完成的。

大艺术家布郎古西的"空中飞鸟"做了两年,才做成一座垂直流线型的不锈钢造型,全方位的变化弧线使这件极简主义雕塑呈现出无限的微妙和美妙。罗马尼亚艺术家用炭精条画的女人体速写只有几根粗线条,看似4秒钟---最多4分钟即能完成的作品,其实得用4个小时才完成。透视、明暗调子和形体的三大关系均在粗细浓淡、虚实相间,线条的相接交叉的关系中表露出来,看似简单实是极不简单。

简约不简单,微妙不单调。极简主义作品是极繁的劳动的结晶。

新民周刊:艺术史上,艺术家过了花甲之年而"变法",有称为"衰年变法"的,又称"老来青",齐白石似乎是个典型,但是我们一般不很明白内在的道理。

严友人:所谓老圃新枝竞吐奇。中国画界,朱屺瞻的晚年变法与齐白石的晚年变法一直为人所称道。特别是屺老年过八旬,享有盛名,还毅然进行创新实验,几经周折,终获成功,步入了绘画创作的新境界。屺老之所以有勇气衰年变法,就在于他对绘画创作始终持一颗平常心,不畏个人的得失,不将艺术作为博取名利的工具。他那句经常挂在嘴边的话"我画画只是瞎涂涂",其实包含着很深的哲理。

新民周刊:可我觉得这是有悖人类创造性思维规律的,一般总认为人到老年,能发挥"余热"已经很被称颂了。

严友人:我今年65岁了,按传统说法当然是个"老汉"了,但是我近年来最有创意最具开拓的作品---比如生命系列和浮云系列都是60岁以后的创作,说我60岁学吹打一点不过分。

不知是谁的发明,把老年人的作用称之为"发挥余热"。这概念是一个当代荒谬!何为"余热"?一壶水烧开了,把火灭掉,水不会马上冷却,但在慢慢降温;这逐渐降低的温度我们可称之为"余热"。它的基本特点是:不再加火,只降不升。就像一个人,不再更新观念,不再增添新知,更不再有新的创造;只是原封不动地继续使用。

这是对老年群体生命力量的低估!事实上,我国很多创新成果是在老年阶段完成的。袁隆平很多杂交水稻的成果完成在老年阶段,并且还在培育可以多养活7000万人的新品种;中国第一批获得科学大奖的科学家几乎都在七八十岁;为中国市场经济鸣锣开道,而卓有贡献的经济学家又有几个是60岁以下的?如果这些贡献只是"余热"的话,请问,有多少不是"余热"的热能,能超过他们的"余热"?老年作为一个群体仍然是社会生产力,艺术家,更是"老而弥狂"、"老而弥辣",卡拉扬挥动他的指挥棒几乎一直挥舞到停止呼吸……

新民周刊:你毕竟是东方的。人道是"小艺术悦人,大艺术撼人"。你总体上怎样评价自己?有传人吗?

严友人:艺术家通常很难"自查"吧……我属于南派。我想我既有"悦人"之处,又有"撼人"之处吧。如果说,我的"萌"是悦人的,那么我的"天"和"渴"就是撼人的。我长得粗犷,但我崇尚空灵飘逸的东西。硬朗雄伟不是我的强项。所以大概还是"悦人"的地方更多些吧?

我培养了很多学生。谁能继承我,现在还看不出,但是我具有短期内训练他们成材的能力。

最有趣的是一个叫李功艳的,8年前我去保姆介绍所寻找保姆时,他上来自我介绍:徐州人。是逃婚逃出来的。几乎没有学历,但能做任何家务,只要管饭就行。我就把小伙子带回了家,要他写几个字看看,一看就觉得他有结构感---我收徒弟与众不同的就是要他们写字,哈哈,不是字写得漂亮不漂亮,是看他们有没有结构能力,这是我的不二法门。

8年过去了。李功艳没有为我做过一天家务,却成了一个年轻的雕塑师,现在已在上海成家立业了。我教他们的诀窍是,没有绘图训练,直接在实践中掌握"三大"整体能力(大比例、大动态、大结构),掌握了"三大"等于一个歌唱家找到了横膈膜支撑的感觉,也就入门啦……

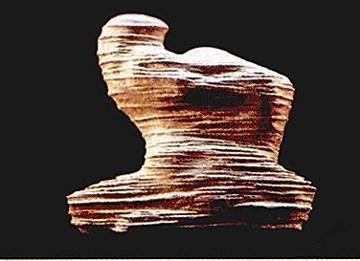

访谈结束,严友人带着我们在他60岁以后的作品"生命系列"和"浮云系列"中缓行。

他的须发都已经斑白,但仍像斗士一样目光炯炯,身手矫健,一如他的"变法作品"---《萌》的解说:自然的髓质,人类的重生,预示着世间万物将由"萌"而衍生……