渝东北:不确定生活

2007-05-14陈晓

陈 晓

在城市化过程中,农民处于不确定状态,内心也充满不安。在这种不确定的情绪主导下,维持着一个脆弱的生态

重庆正在进行被称为世界上最大的一次城市化尝试,将有400万农村人口需要在接下来13年的时间内“进城”——进入重庆“一小时经济圈”。“进城”的通俗解释是“希望他们不要再单纯靠土地生活,从工业中找饭吃。”重庆市社会科学院社会学所副所长钟瑶奇说。她是重庆市农村劳动力转移与人口迁移课题组组长。

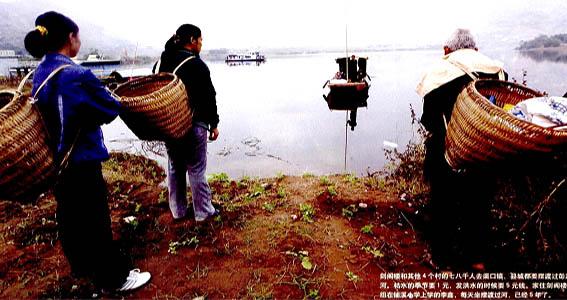

在渝东北,230万待转移的农村人口分布在长江沿岸19个区县的崇山中。云阳县是其中之一。站在云阳县的长江第一梯青龙梯上遥望对岸,对政府要转移的劳动力对象会有一个更形象的认识——他们散布在江对岸层峦叠嶂的山间,沿江而居的,大部分已经依靠在外打工的收入建起了两层楼房;几乎每栋楼房后面,都有一两个家庭成员已经进入城市;住在山腰的,人均占有耕地不到半亩,到2009年,江水涨到175米水位后,甚至人均不到1分地;住在更高的山顶的,通常在坡度25~30度的土地上耕种,没有自来水,没有固定电话,也没有灌溉的引水渠,因为往山上铺设这些管线,是政府无法承担的成本。

钟瑶奇说,在城市化过程中,农民处于不确定状态,内心也充满不安。在这种不确定的情绪主导下,维持着一个脆弱的生态。具体到渝东北地区,表现为随着水位线上升而减少的土地、随着暴雨和时间不断跨塌的地基、随着物价上涨而越来越艰难的城市生活、和随着工业化脚步逼近而越来越脆弱的农村生活。

稀少的土地和活动的山体

2007年10月15日,在云阳盘石镇永安八组的一个农家小院里,刘代荣一家和几个村民午饭后正在闲谈。照例,谈的最多的话题还是土地,结论总是:移民不该靠过来,2009年后的生活不知道该怎么办。

由于一个宏伟的工业计划——修筑三峡大坝,政府需要在渝东北地区转移人口,治理滑坡,改善交通……从本世纪初开始,村民们的土地就因为这些目标一次次削减。永安八组土地数量的变化清晰地反映了工业化如何压缩他们传统的生活空间:

永安八组原来有31.8亩土地。在治理滑坡占3.68亩、修云利公路占7.52亩、本组修公路占2.58亩、“后靠”来的移民建房占2.54亩、还有山上退耕还林占部分土地后,现在还剩15.48亩。三峡工程蓄水后,“就地后靠”来移民52个人,现在一共有86个人平分这15.48亩地。

三峡工程蓄水分阶段进行,永安八组边的河水水位按156米、165米、175米几次上涨。每次水位变动都会带来一次土地的重新分配。永安八组村民现在每人约0.5亩地,等水位涨到175米,人均只剩0.18亩地。

同属库区的开县渠口镇剑阁楼村面临着同样的困境。由于退耕还林和一期蓄水后一些移民就地后靠,村民们声称自己的土地由原来0.4亩/人降低到0.1亩/人。

“从美国、日本等发达国家来看,农村劳动力转移并带动农村人口向城镇迁移,是经济发展的必然趋势。”钟瑶奇说,“而对于渝东北地区,特殊之处在于‘生态的脆弱”。

刘代荣的家在山脚下,屋前临河,屋后是高坡,云利公路从坡上穿过。据地质勘察队的人说,现在云利公路下的凹地,在多年前和公路是平的。但每年山体都会随着山风和雨水悄悄往下滑动,日积月累,形成了落差几十米的沟壑,刘代荣的家以及整个永安八组就生活在这块活动的凹陷山体里。

整个渝东北地区都处于这种脆弱多动的地质环境里。为了保证三峡工程蓄水后,泥土不再涌入长江造成水体堵塞,国家花费巨资治理滑坡,仅仅在永安八组就投入了几百万。用30多公分的钢筋,浇灌混凝土,筑成直径约2.5米的水泥柱,打入河边的地里,以阻止泥土向江中滑落。

但是在离河有2里路的剑阁楼村,并没有国家资金投入治理。山体依然按着自己节奏运动着。胡道珍家是剑阁楼村6组里地势最高的一户。屋前的晒坝已塌落了1/3,厨房的一面墙也向外呈15度倾斜。这些都是1994年发大水时山体滑坡留下的印记。

雨水有时候成了这里生存最大的敌人。胡道珍说,每当遇到晚上下大雨,他们就不敢睡觉,随时准备弃屋而逃。

市场选择的城市化

这一切,使得渝东北地区的劳动力转移更有紧迫性。钟瑶奇说,城市化的目标分为几个层次,首先是让农民将工业当作主要的收入来源,然后是要让这种收入结构稳定下来,农民打工获得的收入是稳定的,可预期的,并足以支付脱离土地后的生活。

第一个目标在大部分农村已经成为了现实,经过上世纪90年代初的民工潮开始,大部分家庭已经完成了从农村到城市简单的劳动力迁徙,“打工收入大概占家庭收入的70%。”刘代荣说。

十几年的城乡结合,给农村也带来了很多新鲜玩意:比如“小丑”——一只城市里的宠物狗,刘代荣的儿子儿媳从昆明坐火车带回来的,怕被人发现,一路用棉被捂着。刘代荣说,刚回来的时候白净漂亮,现在则像它的名字:小丑八怪——毛色灰黑,眼角糊满眼屎,尾巴只剩几撮稀疏的毛发,活像苏武牧羊时的使节。这些宠物狗曾是城市生活的一部分,现在却因为爱叫,又不轻易咬人,逐渐成为土狗的替代品。

城市的脚步正在逼近这些偏远的山村:山城啤酒、大瓶雪碧、蒙牛牛奶,走在田埂路上也摇曳生姿的高筒靴,“桃花朵朵开”的彩铃。但和城市的关系似乎就到此为止了。政府设想的城市化是和谐和普世的,而市场十几年的选择却是功利和无情的。

胡道珍曾经去温州打过工,但是由于左耳听力不好被辞退了。李巨平是村里最年轻,也是最有经济实力的,上世纪90年代曾经在深圳做建筑工人,有小孩之后就回到了村里。

市场主导的劳动力转移有太多的标准来筛选他们:年龄大的不行,身体不够强壮不行,想携带自家老小一并入城也不行。生病,工伤,都不行。“进城是需要经济实力的。”李巨平说。

进入城市的极限

2006年,剑阁楼村的朱时华办了“自谋”——政府大力动员办理的移民方式,带着妻子和儿子来到了开县。“自谋”,当地人也称为“买断”。它的货币补偿最高,代价是放弃土地,进城自谋生活。这是一个极大的冒险。据李巨平介绍,整个剑阁楼村6组,80多户人家,办“自谋”的不过8家。

“自谋”算是对农民在城市生活能力的一个验证。在政府的劳动力转移方略中,青壮年是首要转移目标。“如果这些人都不能在城市里生活下来,其他人更不用想了。”钟瑶奇说。

30多岁的朱时华放弃了在剑阁楼村的土地,换得了17000/人的移民补偿和一本移民城镇户口。2006年承诺的6万块补偿款,2007年4月才到手。开县的房价已经从去年的400~500/平方米上涨到1150~1200/平方米。朱时华和姐姐一家在开县新城合租一套毛坯房,租金3500元/年。偌大的客厅里,只有一个小电视和一张木板,下面用两张凳子撑着当桌子。没有衣柜,衣物都卷成一卷,搁在床铺的挡板上。

移民时承诺的孩子上学减免费用,目前尚没有兑现。城市居民该有的福利——低保、医疗福利,他们都没得到,也不知道从何去了解。他们还保留着乡村里口口相传的习俗,在和楼下居民聊天时听说,“农转非”的移民不会有这些城市福利。

朱时华靠开“摩的”维持一家生活。每天早上5点半就出门,等在网吧门前,拉那些通宵上网的城里孩子。客厅的角落堆着几个红薯,是乡下亲戚捎来的。城市里的物价涨得让人心惊,他们经常得回村里亲戚的地里摘点新鲜菜吃。

朱时华说,像他这样生活的自谋移民还多得很,很多住在中吉社区。从一个没有什么家底的农民转为城市居民的生活总显得有些青黄不接和没有方向。

在开县新城的各角落,都可以看到农民进城后在拆迁的废墟中讨生活。在旧城的大桥边,一个“农转非”的移民在割桥墩里裸露的钢筋,这是开县城里比较热门的散工。需要的工具很简单,一把大锤,一把细长的钢锯。先用大锤敲碎包裹钢筋的混凝土,再用钢锯一点一点割。他说自己半天能割下两根钢筋,一天能割3斤,大约能挣十几块钱。

“我在城里能买房子,但是我不会进城。”李巨平说。

这就是渝东北230万农村人口转移任务的瓶颈:在工业链末端讨活的打工者,还在城市和农村间摇摆,无力完成二元结构下进入城市的最后一跃;彻底农转非的,正面临陷入城市贫民的困境;而年迈的,不适合在土地上劳作的群体,却完全放弃了进入城市的可能。

而从重庆市政府方面,却刚刚开始一个选100个精壮劳动力进城的试点。

云阳县农业局副局长谢世国告诉本刊记者,云阳和重庆九龙坡区计划今年实施一个帮助农民进入城市的“安居工程”:由云阳县挑选100个精壮劳动力到九龙坡区打工,九龙坡区负责提供廉价住房,社会保险等基本福利。方案仍在计划之中,而且如何将100个精壮劳动力进入城市安居,普及到230万农村人口上,“难度很大,现在还没有一个具体的方案。”谢世国说。

在永安八组和剑阁楼村,村民们甚至还不知道政府的转移劳动力政策,而他们就是这个政策的对象。生活仍在继续,只是,在城市化的目标指引下,生活充满着不确定性:刘代荣不确定儿子和儿媳在昆明的小饭馆难以为继时,家里是否有足够的土地给他们生活;胡道珍不确定家里的房子一旦被移动的山体摧垮后,自己是该去河那边的新城市还是另一个有土地的异乡;朱时华不确定自己是否要像那些回流的移民一样,重新回到剑阁楼村……